內蒙古花敖包特銀多金屬礦田成礦模式和勘查模型

[摘要]內蒙古西鳥珠穆沁旗花敖包特銀多金屬礦田的成礦作用與早白堊世酸性次火山熱液活動關系密切,礦田內的礦體主要呈脈狀賦存于前中生代形成的先存斷裂中,部分銀鉛鋅礦體產于早白堊世次火山巖的網脈狀裂隙_及次火山巖周圍或頂部的隱爆角礫中,礦床成因屬于中硫化淺成低溫熱液型礦床,成礦模式與玻利維亞錫銀礦床成礦模式相似。礦床分布范圍通常疊加化探異常和低阻高極化激電異常,而區內高磁異常和低阻異常組合通常指示超基性巖的存在,有助于區域成礦構造分析。建立的“地質填圖+土壤地球化學測量+激電測量+磁法測量+大地音頻可控源電磁測深+工程驗證”的找礦勘查模型已成功應用于花敖包特礦田,對大興安嶺蛇綠混雜巖分布區及中生代火山巖覆蓋區找礦具有借鑒意義。

[關鍵詞]銀多金屬礦床;成礦模式;勘查模型;花敖包特礦田;大興安嶺南段

花敖包特銀多金屬礦田位于大興安嶺南段西坡,截至目前已發現花敖包特超大型銀鉛鋅銅錫礦床(花敖包特銀多金屬礦床)、巴彥溫都日大型銀鋅銅鉛錫礦床、花敖包特山中型銀鉛鋅礦床、花敖包特外圍n區中型銀鉛鋅(金)礦床、1038高地小型銀鉛鋅銅礦床、花敖包特南山小型鉛鋅銀礦床、選廠東山小型鉛鋅銀礦床,由此可見花敖包特礦田展現出良好的資源前景,引起業內廣泛關注。近年來,前人從礦床地質、礦床地球化學、成礦流體特征、成礦物質來源、成礦時代以及地球物理特征等方面對花敖包特銀多金屬礦床進行了大量研究工作(李振祥等,2008;張鳳林等,2010;陳永清等,2014;趙勝金等,2015;陳公正等,2023;Li et al,2023)。然而,目前缺少對礦田內礦床的整體研究,且缺少礦床成礦模式和勘查模型的總結和研究,這嚴重制約了對花敖包特礦田成礦作用的整體認識和下一步找礦部署。鑒于此,本文根據近年來的勘查找礦成果和認識以及前人研究成果,進一步解析典型礦床地質特征,建立成礦模式,并結合找礦實踐經驗建立找礦勘查模型,以期為花敖包特礦田的下一步找礦勘查提供理論支撐,并為區域找礦勘查提供參考借鑒。

1區域地質背景

大興安嶺南段銀多金屬成礦帶大地構造位置位于西伯利亞板塊與華北板塊結合部位,即西伯利亞板塊東南緣錫林浩特陸緣弧和索倫山-西拉木倫古生代對接帶(武廣等,2021)。區域內主要出露中元古界錫林郭勒雜巖(片麻巖、片巖)、上石炭統一下二疊統本巴圖組海相硬砂巖、長石砂巖夾含礫砂巖及生物碎屑灰巖,上石炭統一下二疊統阿木山組海相碎屑巖和碳酸鹽巖,下二疊統壽山溝組海相板巖、變質砂巖、長石砂巖、粉砂巖夾礫巖,下一中二疊統大石寨組海相中酸性火山碎屑巖、砂巖,中二疊統哲斯組海相粗砂巖夾生物碎屑灰巖及薄層流紋巖,上二疊統林西組陸相灰黑色粉砂質板巖及砂巖,上侏羅統滿克頭鄂博組陸相酸性火山巖和火山碎屑巖,上侏羅統瑪尼吐組陸相中酸性火山巖和火山碎屑巖,下白堊統白音高老組陸相酸性火山巖和火山碎屑巖及第四系。區域內褶皺和斷裂構造發育。褶皺主要形成于華力西晚期,呈北東或北東東向展露,燕山期褶皺較少,且表現為開闊的背斜和向斜。斷裂可分為華力西晚期的北東、北東東和北西向斷裂,燕山期北東、北北東向斷裂,華力西晚期構造為巖漿活動提供了構造條件,由其派生的北西向構造破碎帶常控制礦體的形態、空間分布和產狀(劉建峰等,2009;武廣等,2022)。區域內主要發育華力西期、印支期和燕山期侵入巖。華力西期侵入巖包括角閃輝長巖、角閃閃長巖、石英閃長巖、英云閃長巖和花崗閃長巖,(劉建峰等,2009;薛懷民等,2010);印支期侵入巖主要為黑云花崗巖、黑云母花崗閃長巖和花崗閃長斑巖(葛文春等,2005:Wu et al,2011);燕山期侵入巖主要為花崗巖和花崗斑巖,呈巖株產出,主要形成于早白堊世(葛文春等,2005;劉建峰等,2009;Wu et al,2011;Chen et al,2021;武廣等,2021;武廣等,2022;Yang et al,2022;Li etal,2023),與區內銀多金屬成礦關系密切。

2花敖包特礦田地質

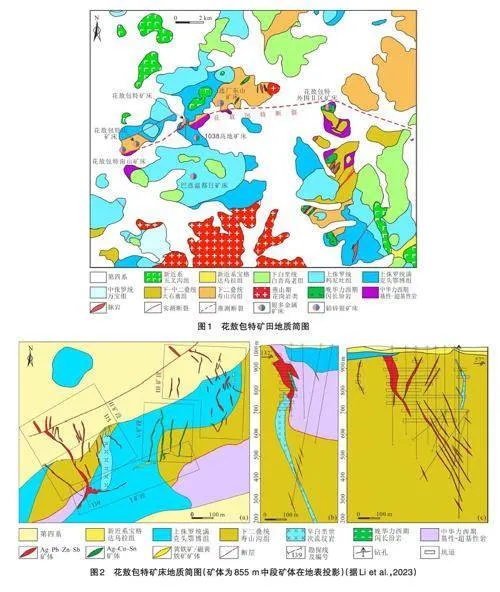

花敖包特銀多金屬礦田位于大興安嶺南段西坡,構造上位于北東東向二連-賀根山-黑河俯沖增生雜巖帶。區內出露地層從老到新有上古生界下二疊統壽山溝組、中-下二疊統大石寨組、中生界中侏羅統萬寶組、上侏羅統滿克頭鄂博組、上侏羅統瑪尼吐組、下白堊統白音高老組、新生界上新統寶格達烏拉組、五叉溝組、第四系全新統(圖1)。壽山溝組主要為一套濱海相灰黑色粉砂巖和灰色細砂巖,主要分布于花敖包特斷裂北側,呈北東向展布,傾向南東,傾角45°-70°;大石寨組為以一套海相正常碎屑沉積巖為主,夾雜少量火山碎屑巖的巖性組合,分布于花敖包特斷裂南側,零星出露于本區南部。壽山溝組和大石寨組均被上侏羅統滿克頭鄂博組角度不整合覆蓋,二者為礦區主要賦礦地層。萬寶組主要為細碎屑沉積巖,僅分布于南部岡千特烏拉一帶;滿克頭鄂博組在礦區主要為一套陸相酸性火山巖、火山碎屑巖夾少量的火山碎屑沉積巖;瑪尼吐組主要為陸相中酸性火山巖;下白堊統白音高老組為一套陸相酸性火山巖、火山碎屑巖夾少量的火山碎屑沉積巖組成;五叉溝組為溢流相玄武巖,分布在區內西北和南東部;寶格達烏拉組以磚紅色粘土為主;第四系為全新統灰褐色砂土、粉砂土及腐殖土。區內構造主要為斷裂和褶皺。褶皺主要出現在壽山溝組和大石寨組中,軸向以北東東向為主,局部呈單斜構造,而中生代地層褶皺變形僅在中侏羅統萬寶組中發現寬緩向斜,其他中生代地層褶皺構造形跡不明顯。礦田內斷裂較為發育,主斷裂為花敖包特斷裂,其為區域性梅勞特烏拉蛇綠構造混雜巖帶組成部分,屬于二連-賀根山-黑河蛇綠巖帶大型逆沖推覆構造的一部分(李振祥等,2008)。花敖包特斷裂位于礦田北部,從花敖包特銀多金屬礦南部通過,西部呈北東走向,中東部近東西走向延伸至外圍Ⅱ區,礦田內各礦床均沿此斷裂及兩側分布,對花敖包特礦田成礦具有重要的控制作用。主斷裂兩側發育北西、北北西和近南北向次級斷裂,其中北西向斷裂為礦田內主要控礦構造,控制著主要銀多金屬礦體及其從屬礦體的空間分布位置及產狀,部分礦體受東西、近南北和北東向斷裂控制。區內出露的巖漿巖主要為中華力西期斜輝橄欖巖、晚華力西期閃長玢巖、燕山晚期(早白堊世)花崗巖和酸性次火山巖。中華力西期斜輝橄欖巖大體沿北東東向花敖包特斷裂分布,多以斷塊形式產出,在南部巴彥溫都日礦區多被大石寨組火山巖地層不整合覆蓋,巖體大部分地段均遭受強烈絹石蛇紋石化和片理化而變質為蛇紋巖或蛇紋石化斜輝橄欖巖。晚華力西期閃長玢巖多沿花敖包特斷裂分布,與蛇紋巖相伴產出,地表僅在本區東部的外圍Ⅱ區出露。燕山期花崗巖主要分布于巴彥溫都日礦區南部(崗干特巖體),其由石英二長巖、二長花崗巖、正長花崗巖、花崗斑巖等組成,巖體整體呈北東向展布;此外,區內還出露有以酸性巖為主的脈巖,多呈北北東向展布,個別呈近南北向。

3典型礦床特征

前已述及,花敖包特礦田已發現1個超大型、1個大型、2個中型、3個小型銀多金屬礦床。巴彥溫都日大型銀鋅銅鉛錫礦床地質詳見(呂鑫等,2024),本文不再贅述。現將花敖包特超大型銀鉛鋅銅錫礦床、花敖包特山中型銀鉛鋅礦床、花敖包特外圍Ⅱ區中型銀鉛鋅(金)礦床作為典型礦床介紹如下:

3.1花敖包特銀鉛鋅銅錫礦床

花敖包特銀鉛鋅銅錫礦床位于花敖包特礦田中北部(圖1),主要成礦元素為Ag、Pb、Zn、Cu、Sn,同時伴生有可觀的Sb。如圖2,礦區出露地層有壽山溝組和滿克頭鄂博組以及第四系。侵入巖以中華力西期蛇紋石化輝橄巖為主,沿花敖包特斷裂分布;此外早白堊世次流紋巖脈主要沿近南北向斷裂分布,傾向北西,傾角為70°-80°,局部發育有少量低品位網脈狀礦化,巖脈周圍及頂部發育隱爆角礫巖并產有規模較小的單銀礦體。根據礦體的分布,將礦床劃分為Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、V共四個礦段(圖2a)。Ⅰ號礦段位于礦床南部,主要由銀鉛鋅銻礦體和黃鐵礦-磁黃鐵礦礦體組成,賦存于中華力西期蛇綠巖化斜輝橄欖巖與二疊系砂巖之間的接觸帶,該接觸帶傾向南東,傾角45°-60°,呈北東東走向、波狀斷續分布,其與北西向斷裂交匯處通常形成厚大囊狀柱或菱形柱礦體,并與Ⅱ、Ⅲ礦段相連(圖2a,b)。Ⅱ和Ⅲ號礦段分別位于礦床西部和東部,由鉛鋅銀銻礦體組成,這些礦體主要賦存于二疊系粉砂巖中,主要受北西向斷裂控制,部分礦體受近南北和北北東向斷裂控制(圖2e)。Ⅱ,號礦體是Ⅱ和Ⅲ號礦段中最大的礦體,傾向北東,傾角45°-70°。V號礦段位于礦床中部,以Ag-Cu-Sn礦體為主,這些礦體受北北東向和近南北向斷裂控制,傾角較大,為80°-90°(圖2a,c)。

礦床中Ag-Ph-Zn-Sb礦體的礦石礦物主要為方鉛礦、閃鋅礦、脆硫銻鉛礦和銀黝銅礦,脈石礦物主要為石英和方解石。Ⅱ號礦段中Ag礦體的礦石礦物主要為輝銀礦和深紅銀礦,脈石礦物主要為石英和方解石。礦石結構主要為他形粒狀、自形半自形粒狀、放射狀、交代溶蝕、乳滴狀結構等;礦石構造以塊狀、細脈狀和細脈浸染狀為主,其次為網脈狀和角礫狀。四個礦段的圍巖蝕變主要為硅化、絹云母化、綠泥石化、碳酸鹽化和黃鐵絹英巖化,以及少量的葉臘石化和高嶺土化。

花敖包特銀鉛鋅銅錫礦床錫石U-Pb年齡為136.3-134.3 Ma(陳公正等,2023;Li et al,2023),礦區內次流紋巖鋯石U-Pb年齡136-134 Ma(陳永清等,2014;Shang et al,2022;陳公正等,2023);成礦流體具低鹽度、低密度中低溫特征(陳永清等,2014;Li et al,2023),成礦流體主要由巖漿水與下滲的大氣降水混合組成,早階段以巖漿水為主,晚階段以大氣水為主,流體混合、降溫和不混溶是礦質沉淀的主要機制(Li et al,2023);硫化物的S主要來源于巖漿(陳永清等,2014;Li et al,2023),礦石鉛主要來自造山帶物質部分熔融形成的巖漿(Li et al,2023)。成礦與早白堊世次火山巖有密切的成因聯系,形成于伸展背景,其礦床成因類型為淺成中低溫熱液型或中硫化淺成低溫熱液型(李振祥等,2008;陳永清等,2014;趙勝金等,2015;Shang et al,2022;陳公正等,2023;Li et al,2023;李士輝等,2023)。

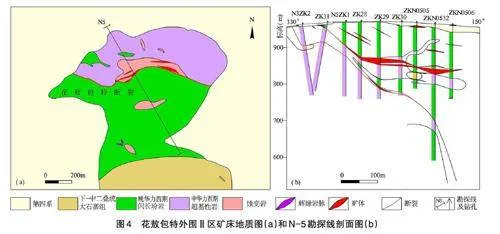

3.2花敖包特山銀鉛鋅礦床

花敖包特山銀鉛鋅礦床位于花敖包特礦床西4 km,主要成礦元素為Ag、Pb、Zn。礦區出露巖性與花敖包特礦床相似,北部由滿克頭鄂博組厚層的火山碎屑巖覆蓋,中部為壽山溝組砂巖,壽山溝組南部與中華力西期蛇綠巖化斜輝橄欖巖呈斷層接觸(圖3)。在壽山溝組和滿克頭鄂博組中出露有大量走向北東和北西的石英脈及少量流紋斑巖脈。礦區斷裂構造以北西西、北西和北東向為主,其中北西W向為主要的控礦、容礦構造。礦區內共發現5條礦體,主要賦存于壽山溝組北西W向斷裂內,礦體傾向北北東,傾角70°-76°(圖3)。礦石礦物主要為閃鋅礦、方鉛礦、毒砂、黃鐵礦等,其次為銀黝銅礦、磁黃鐵礦、輝銻礦、輝鐵銻礦、硫銅銻礦、輝銅礦、砷黝銅礦、硫銻鉛礦,少量黃銅礦、深紅銀礦、金紅石、銅藍等。脈石礦物主要為石英、方解石、綠泥石、絹云母、螢石等。礦石構造主要為塊狀構造、細脈浸染狀構造、團塊狀構造、斑雜狀構造、角礫狀構造、條帶狀構造。礦石結構為他形粒狀結構、自形一半自形結構、交代溶蝕結構、殘余結構、包含結構、乳濁狀結構。

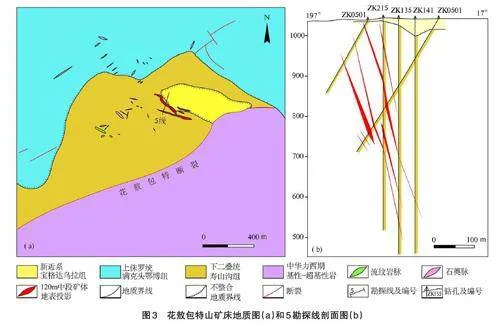

3.3花敖包特外圍Ⅱ區銀鉛鋅(金)礦床

花敖包特外圍Ⅱ區中型銀鉛鋅(金)礦床位于花敖包特礦床東10 km,處于花敖包特斷裂南側的蛇綠構造混雜巖帶內。主要成礦元素為Ag、Pb、Zn,并伴生Au。如圖4,礦體主要賦存于中華力西期蛇紋石化斜輝橄欖巖與晚華力西期閃長玢巖之間的構造蝕變接觸帶內,部分礦體產于晚華力西期閃長玢巖構造蝕變帶內及充填在稀疏的微細裂隙內。除沿斜輝橄欖巖與閃長玢巖接觸帶分布的N2號礦體地表可見規模較大礦化蝕變帶外,其余礦體均為隱伏礦體。礦體呈似層狀、脈狀,走向以北東東向為主。礦石礦物主要為黃鐵礦、毒砂、方鉛礦、閃鋅礦,其次為斜輝銻鉛礦、輝銀礦,少量黃銅礦等;礦物微量元素分析顯示Au主要賦存于毒砂和黃鐵礦中。脈石礦物主要為石英、長石、絹云母、綠泥石、方解石、白云石、螢石等。

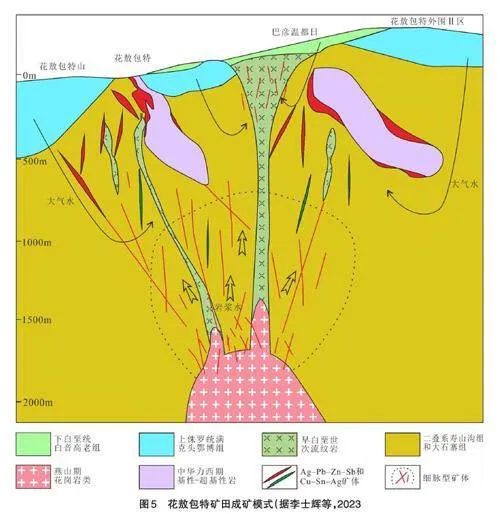

4成礦模式

花敖包特銀多金屬礦田處于中華力西期花敖包特蛇綠構造混雜巖帶內(為二連-賀根山-黑河蛇綠巖帶組成部分),成礦時代為早白堊世,與礦田內發育的早白堊世次火山巖形成年齡一致,且花敖包特礦床和巴彥溫都日礦床均見到礦體與次流紋巖共生,表明成礦與早白堊世次火山巖有密切的成因聯系。花敖包特礦田銀鉛鋅礦體和銅錫多金屬礦體主要賦存于前中生代形成的先存斷裂中,部分銀鉛鋅礦體產于早白堊世次流紋巖的網脈狀裂隙中,礦床主要受控于古生代和中生代兩大構造體系。基于花敖包特礦田礦床地質、成巖成礦年齡、成礦流體特征、成礦物質來源以及大興安嶺南段成礦構造背景(李振祥等,2008;陳永清等,2014;陳公正等,2023;Li et al,2023;(李士輝等,2023,2024),我們建立了花敖包特礦田成礦模式(圖5)。晚侏羅世-早白堊世期間,大興安嶺南段處于伸展環境,伸展觸發軟流圈地幔上涌,幔源玄武質巖漿底侵于下地殼之下,引起新元古代期間形成的下地殼發生部分熔融,下地殼部分熔融形成的巖漿上升在淺部形成巖漿房,巖漿在淺部巖漿房發生分異,淺部巖漿房中的巖漿進一步上升,形成次火山巖鐘,部分巖漿噴出地表形成火山巖。火山巖與侵入巖具有共同的巖漿房,兩者的形成時代一致,構成火山-侵入雜巖。次火山巖分異出的含礦流體與大氣水混合,大量充填于前中生代形成的先存斷裂中,構成花敖包特礦田的主要礦體,如花敖包特銀鉛鋅銅錫礦床的Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ號礦脈群,花敖包特山銀鉛鋅礦床,以及巴彥溫都日大部分銀鉛鋅銅錫礦體;當含礦熱液充填于壽山溝組與方輝橄欖巖構造接觸帶,由于特殊的圈閉構造和地球化學障,可形成厚大礦體,如花敖包特銀鉛鋅銅錫礦床的Ⅰ號礦體、花敖包特外圍Ⅱ區以及巴彥溫都日礦床部分礦體;含礦熱液致使次流紋巖頂部及其附近巖石發生水壓致裂或隱爆,形成次流紋巖及其附近的細網脈型和隱爆角礫巖型礦體,如花敖包特銀鉛鋅銅錫礦床的次流紋巖中網脈型礦體和隱爆角礫巖型礦體、巴彥溫都日礦床的網脈型礦石。礦田淺部為厚大脈狀銀鉛鋅礦體,向深部逐漸礦體變窄,且同時出現銀銅錫礦體,花敖包特礦田成礦模式與玻利維亞銀錫多金屬成礦帶上的Potosi Cerro Rico錫銀礦床相似

5勘查模型

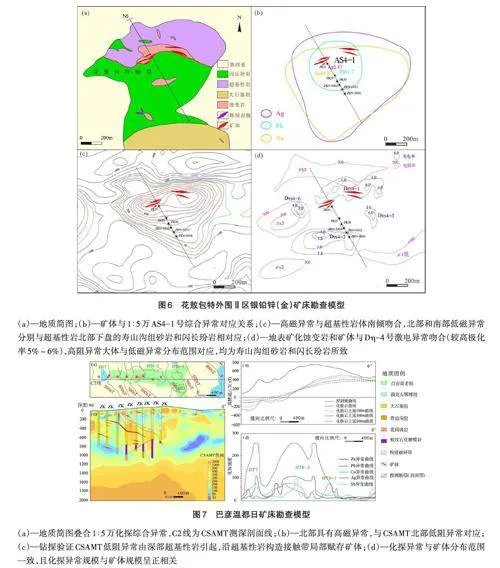

花敖包特礦田處于1:20萬區域化探4甲,綜合異常中。該異常是由As、Sb、Ag、Hg、W、Mo等十余種元素組成的綜合化探異常,面積約142 km2。異常形狀為不規則形,總體走向近東西,具有元素組合齊全,元素豐度值較高,分布面積較大(異常規模較大),濃集中心清晰等特點。花敖包特銀鉛鋅銅錫礦床位于該異常的中心部位,為花敖包特礦床的發現提供了最直接、最有效的地球化學依據。后續在4甲.異常范圍內開展了1:5萬土壤測量和1:5千激電中梯測量。化探發現Ag、Pb、Cu、Sn、Cd、Au綜合異常共16處,編號AS1-AS16,異常總面積約50 km2,各異常多數與礦田內各礦床相對應,如AS5、AS6和AS11三個甲類異常分別對應花敖包特山礦床、花敖包特礦床和巴彥溫都日礦床,AS4-1和AS4-2乙類異常對應花敖包特外圍Ⅱ區礦床。后在1:5萬化探異常的局部區域開展了1:1萬土壤測量,各元素異常與1:5萬化探異常比較吻合。1:5千激電測量發現激電異常15處,多數激電異常與礦區地表礦化蝕變帶和礦體相對應,如位于花敖包特礦床的D n-1激電異常,長450m,寬250m,極化率最高值13.5%,異常下限為6%,視電阻率lOOn.m;Drl-4激電異常對應花敖包特外圍Ⅱ區礦床北礦段。以上激電異常經勘探證實均由Pb、Zn、Ag礦體所引起,但在巴彥溫都日礦床效果不明顯,后經1:5千大功率激電測量發現明顯的礦致激電異常,詳見呂鑫等(2024),這可能與礦區巨厚中生代酸性火山碎屑巖覆蓋有關。區內1:1萬高精度磁測聯合大地音頻可控源測量,在橫向和縱向上很好地圈定了超基性巖帶的邊界位置,超基性巖具高磁低阻特征(圖6,圖7),而明顯區別于其他巖性,其不僅清晰地圈定出地表及淺部超基性巖構造接觸帶(圖6a,c),對深部(gt;600 m)超基性巖構造接觸帶也具有較好的識別效果,如對巴彥溫都日礦床(圖7)。

綜上,我們探索建立了花敖包特礦田典型礦床的“地質填圖+土壤地球化學測量+激電測量+磁法測量+大地音頻可控源電磁測深+I程驗證”的找礦勘查模型(圖6和圖7):地質填圖提供找礦線索,土壤地球化學異常組合激電異常定位礦床的大致范圍和位置,磁法測量組合大地音頻可控源電磁測深能夠有效識別超基性巖分布及構造情況,最后經綜合研究優選找礦靶區予以鉆探工程驗證。該找礦勘查模型已成功應用于花敖包特礦田,對大興安嶺蛇綠混雜巖分布區及中生代火山巖覆蓋區找礦具有借鑒意義。

6結論

(1)花敖包特礦田銀多金屬礦床的成礦作用與早白堊世酸性次火山熱液活動關系密切,屬于中硫化淺成低溫熱液型礦床。

(2)礦田內的銀鉛鋅(銻、金)礦體和銀銅錫多金屬礦體主要呈脈狀賦存于前中生代形成的先存斷裂中和二疊系與中華力西期超基性巖構造接觸帶,部分銀鉛鋅礦體產于早白堊世次流紋巖裂隙及其周圍或頂部的隱爆角礫巖中,成礦模式與玻利維亞錫銀多金屬成礦帶的成礦模式相似。

(3)礦床分布范圍通常疊加化探異常和低阻高極化激電異常,而高磁與低阻電磁異常通常指示超基性巖的存在,有助于蛇綠構造混雜巖帶內的礦體定位。

(4)建立的“地質填圖+土壤地球化學測量+激電測量+磁法測量+大地音頻可控源電磁測深+工程驗證”的找礦勘查模型成功應用于花敖包特礦田,對大興安嶺蛇綠混雜巖分布區及中生代火山巖覆蓋區找礦具有借鑒意義。

致謝 感謝內蒙古玉龍礦業股份有限公司領導的大力支持,公司張小奇、楊文明、徐曉波、王建偉、李海東等地質工程師參加了部分野外地質調查。野外調研過程中內蒙古第十地質礦產勘查開發有限責任公司和赤峰遠野昌順地質勘查有限公司的地質技術人員給予的大力支持與幫助。物化探工作得到了內蒙古國土資源勘查開發院、河北省地球物理勘查院、遼寧有色物探研究院、遼寧物探六隊、遼寧省有色局一〇八隊、中國地質大學(武漢)以及內蒙古第十地質礦產勘查開發有限責任公司的大力支持。同時衷心感謝各位專家及編輯在審稿過程中對本文提出的寶貴修改意見和建議。在此一并致以誠摯的感謝。