流域視角下礦山生態修復效益評估和實踐研究

關鍵詞:流域;礦山;生態修復;國土空間

中圖分類號:X37 文獻標志碼:A 文章編號:2095-1329(2024)04-0110-06

習近平總書記在《關于〈中共中央關于全面深化改革若干重大問題的決定〉的說明》中指出:“山水林田湖是一個生命共同體,由一個部門負責領土范圍內所有國土空間用途管制職責,對山水林田湖進行統一保護、統一修復是十分必要的”。一些學者提出面向流域的生態保護修復的思路與建議,如:提出根據不同地理單元自然資源稟賦差異,統籌考慮山水林田湖草沙各生態要素不同特點,兼顧不同地理單元生態修復技術等礦山生態修復原則[1];認為修復歷史遺留礦山、做好源頭控制是解決區域生態環境問題的關鍵所在,并構建了遵循山水林田湖草系統共治的“依山就勢”重塑地形、“因勢利導”疏導水流、“柔性防護”穩定邊坡的粵北南嶺廢土堆立體生態修復模式[2];圍繞長江大保護,劃分區域生態功能區,按照沿江(化工、重金屬污染場地)、濱海、濕地、廢棄礦山等5種類型進行生態修復取得進展和成效[3]。另一方面,實踐中還存在一些相關概念模糊和修復工程布局不合理問題,如有學者剖析了四川省歷史遺留礦山生態修復過程中存在的修復圖斑范圍、修復方向不準確,耕地概念不清楚,重地災治理、輕生態修復等問題[4]。因此,本文把因礦產資源開采而破壞的流域生態系統作為一個整體,識別關鍵問題劃定礦山集中區和非集中區,遵循生態系統內在運行機制,依據土地利用結構定量化評估生態系統價值,進而提出礦山及所在流域的系統修復路徑。

1流域礦山生態修復問題識別

1.1流域范圍劃定

舂陵江屬長江流域湘江水系上游一級支流,自南向北流經郴州、永州、衡陽等地,在衡陽注入湘江,全長314km,有支流153條,按照地表分水嶺所包圍的面積計算流域面積為7455km2(圖1)。自古以來,舂陵江漕運水道就是溝通中原和嶺南的重要水道,往上游達郴州嘉禾、永州藍山等縣,往下游至衡陽常寧、衡南等縣。

1.2流域礦山及采礦用地分布

舂陵江流域主產有色金屬礦產,開采歷史悠久。主產的鎢、錫、鉛、鋅、銻、銀等有色金屬礦產主要賦存于泥盆系中統棋梓橋組、泥盆系上統錫礦山組以及石炭系中上統壺天群等碳酸鹽巖與中-酸性侵入體內、外接觸帶中;煤炭資源主要賦存于二疊系上統龍潭組、石炭系下統測水組煤系地層中;磚瓦頁巖礦產主要賦存于二疊系上統龍潭組、石炭系下統測水組頁巖地層中;石灰巖礦(包括建筑石料用灰巖、水泥用灰巖)和白云巖礦主要賦于石炭系、泥盆系碳酸鹽巖地層中;花崗巖礦(包含建筑用花崗巖)主要賦存于燕山期花崗巖中。舂陵江流域采礦用地25.52km2,主要分布在中上游,其中郴州市桂陽縣和嘉禾縣分布較多,對舂陵河流域中游及歐陽海水庫周邊影響較大(圖2、圖3)。

1.3流域礦山生態問題

礦山污染積重難返。舂陵江流域地處南嶺多金屬成礦帶,是湘江流域礦產分布最集中、礦山污染最難治理的區域。全流域礦產采選冶煉歷史久遠、點多面廣,有影響的老礦區多,如臨武縣的三十六灣、桂陽縣的雷坪、常寧市的水口山礦區等,歷史時期采礦選礦活動產出的廢水廢渣無序排放,加上過去眾多中小非法采選冶煉企業遺留的廢渣、尾砂等治理不力,致使礦區及周邊水土環境污染十分嚴重。如臨武縣有大面積的農田受三十六灣礦區尾砂、廢水沖襲,被污染的土壤和水體中,砷、鉛、鎘等重金屬嚴重超標。

地質災害隱患大。長期的采掘挖損,地下大面積采空,未及時回填,同時大量排泄地下水,引發巖溶地面塌陷,造成部分民房開裂,地下水水位下降,甚至造成地表水、水田漏失,井泉干枯等嚴重現象;露天采場造成地形地貌自然景觀破壞、土地占用破壞,水土流失、邊坡失穩等。

生態系統比較脆弱。由于舂陵江沿岸山林多年受非法采礦、取沙破壞,水庫后靠安置的移民伐木墾荒,兩岸植被破壞、水土流失現象嚴重。雨季,大量含有重金屬的泥沙直接傾入湘江;旱季,舂陵江大面積干涸斷流,流域內群眾生產生活用水面臨困難。

林業生態系統被破壞。舂陵江流域屬南方紅壤丘陵山地生態脆弱區,石漠化山地面積達20%,山林林分質量較差,一旦遭受破壞,造林難度非常大。沿江兩岸居民迫于生存壓力毀林開荒,既不愿護林也無力造林,非法采伐、違規采石采砂也屢禁不止,林業生態環境遭到嚴重破壞。

地方經濟發展對資源路徑的依賴嚴重。舂陵江流域各縣市均有礦產開采,桂陽縣是有名的“千年礦都”,常寧曾有“世界鉛都”之稱,地方經濟長期依賴礦產資源開發。過去以生態破壞和重金屬污染為代價換取了經濟發展,現在礦山關停整頓后,要實現轉型發展困難重重,根治重金屬污染,恢復被破壞的生態任重道遠。

2流域國土空間評價評估

2.1數據來源

通過收集調查區內基礎地質、水文地質、環境地質、農業地質等與礦山生態修復有關的基礎資料及研究成果,掌握工作區已有的工作基礎。利用多期次多源遙感數據,查明流域內的土地利用及生態服務功能[5-6]。

(1)礦山點位矢量數據,來源于當地礦山地質環境調查報告。

(2)行政地名、道路、水系、行政境界數據,來源于全國地理信息資源目錄服務系統提供的1:1000000公眾版基礎地理信息數據(2021)。

(3)30m土地利用土地覆被數據,來源于黃河數據中心(http://huanghe.ncdc.ac.cn)。

2.2計算方法

在確定生態系統服務價值當量表和標準當量因子后,通過分析土地利用/覆被變化(LUCC)數據,計算研究區域不同計算單元、土地利用類型對應的生態系統服務價值[7-9]。計算公式可以表達為:

2.3評價結果

(1)流域土地利用情況

1995—2022年舂陵江流域耕地、林地為主的用地結構基本穩定,耕地、林地規模始終保持在90%左右,其中1995—2015年舂陵江流域土地利用變化集中在中、下游和入湘江口,2015—2022年間的變化較小[6]。隨著流域內城鎮化速度加快,城鎮建設和礦山開采主要占用水體,3.86%的水體轉換為不透水面。總體上,在過去30年間舂陵江流域內82%的耕地得到較好的保護,特別2005年后在耕地保護優先的政策導向下,耕地規模增加,43%的草地,48%的不透水面,81%的濕地轉換為耕地,而61%的灌木轉換為林地,也側面反映了礦山生態修復的積極效果(圖4、表1)

(2)礦山集中區土地利用情況

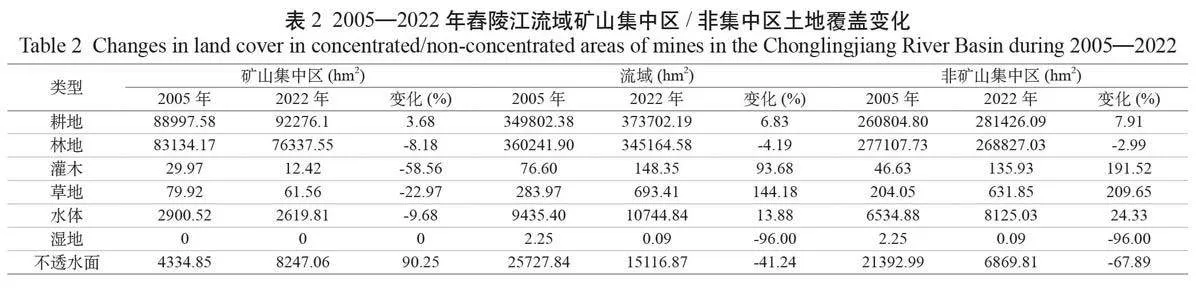

按照礦山分布的密度,將舂陵江流域分礦山集中區和非集中區,比例約為1:4。礦山開采活動對土地利用結構產生直接的影響,其中最大的是灌木、草地、林地,其次是不透水面。在礦山集中區,林草地的規模和比重是減少的,耕地的規模和比重有所增加,但低于全流域的耕地增加幅度;礦山集中區內的不透水面增加了90%,而全流域和礦山非集中區內的不透水面分別下降41%和67%,反映了礦山開采和城鎮建設的用地需求增加(圖5、表2)。

(3)生態服務價值

進一步地,按照全國一般生態服務價值水平(如表3所示),根據不同時期的土地利用結構來計算礦山生態修復的流域生態服務價值;舂陵江流域各個土地利用類型所對應的生態系統服務價值系數由高到低分別為:濕地gt;河流/湖泊gt;林地gt;灌木gt;草地gt;農田[10]。按照舂陵江流經地區2020年糧食市場價格換算出的平均價計算,標準當量因子為3291元/公頃,乘以生態系統服務價值系數,單位面積的濕地生態服務價值達到138450.05元/公頃,而農田僅為19969.97元/公頃。經計算,舂陵江礦山集中區生態服務價值2005年為10.4億元,2022年為9.8億元,非礦山集中區2005年為334.1億元,2022年為334.4億元。2005—2022年期間,隨著灌草地的增加和林地、濕地減少,舂陵江流域的總體生態服務價值基本持平,但是在礦山集中區的耕地數量增加,隨著灌木和草地數量的減少,較非集中區生態服務價值下降的程度更加顯著,說明舂陵江流域礦山開采活動造成局部生態服務價值損失。

3流域視角下礦山生態修復實踐路徑

3.1加強流域國土空間用途管制

舂陵江流經郴州、永州和衡陽三市,根據三市公示的市級國土空間規劃,三市的生態保護紅線占陸域面積平均在35%以上,超過湖南省生態保護紅線比重(20%),舂陵江流域劃入耕地保護和生態保護紅線的比例更高。應當編制流域的礦山生態修復規劃,統籌劃定耕地和永久基本農田、生態保護紅線、城鎮開發邊界,優化主體功能分區,按照“宜耕則耕、宜林則林”的原則,科學確定耕地后備資源和造林綠化空間,實現耕地保護與林地保護的多目標平衡。促進土地利用與人口經濟社會發展相適應,逐步使國土空間和資源開發利用特別是礦山開采規范有序,劃定優先礦山生態修復區以提高流域自我修復能力。嚴格河湖水域空間管控,規范運用河湖管理范圍劃定成果,加強河流岸線保護與利用。

3.2選擇適宜的流域礦山生態修復模式

在修復行動中,應有側重的對重點區域例如礦山集中區進行保障性和搶救性修復,以期最大程度的恢復生態廊道的通達性,重建各生態系統彼此之間的有機聯系。尊重流域生態系統在空間分布上的差異性,打通分布于不同區域生態系統之間的廊道,有助于不同生態區在功能上達到互補,保障物質和能量的交換,保障區域生態系統內部耦合的完整性,能顯著提高生態系統的質量和健康演化。推動舂陵江流域礦山生態修復進入到2.0時代,采取自然恢復、輔助再生和轉型利用等生態修復模式,擴大生態修復的效益,重點是用好土地使用權、新增耕地指標和騰退建設用地指標,充分利用廢棄土石料,發揮政策效應[11-12]。因地制宜,加強礦山全生命周期管理,發展綜合經營,促進綠色轉型開發利用。

3.3推動流域礦山生態修復體制機制創新

在國家層面,要建立合理的生態補償機制,積極爭取納入國家重點流域和水資源生態補償試點,加快推進人工濕地建設,重點加快推進桂陽舂陵國家濕地公園建設。在省級層面,要加強政策激勵,加大舂陵江流域礦山重金屬污染整治力度,實施流域水土流失治理和水環境生態修復工程,舂陵江沿岸生態林、農田林網的保護建設工程,提高林草覆蓋率,有效控制水土流失,減少泥沙入河量。

在市縣級層面,要打破行政界限,實施跨流域水質聯動聯防聯控,突出主體功能區科學發展,支持有色金屬循環產業園建設,促進有色金屬產業集中、集聚、集群發展,提高有色工業污染集中防治處理水平。

在社會層面,要充分利用各方力量,加快舂陵江和歐陽海水庫綜合開發利用,按照自然資源部關于社會化資本參與國土空間生態修復的要求,積極調動全社會力量,特別是要引進戰略投資者,共同參與到舂陵江流域生態保護修復中來[13-14]。

4結語

綜上所述,流域視角下的礦山生態修復不僅關注單一礦區的生態環境改善,更注重整個流域的生態系統平衡。通過采取綜合性的治理措施,不僅可以恢復礦山的生態環境,還能促進區域經濟社會的可持續發展。同時,加強對礦山生態修復效益的評估和實踐研究,對于提高修復效率和保護效果具有重要意義[15]。將礦山生態修復規劃納入各級國土空間規劃,明確功能定位的頂層設計,指導礦山修復建設工程、土地整治及用途管制,結合后續資源開發利用、產業發展等需求,因地制宜組織實施。要堅持以自然修復為主的原則,依靠自然恢復能力,結合必要的人工修復措施,促進各生態要素有機連通,對礦產資源開發造成的生態破壞進行生態修復與綜合治理,消除地質安全隱患,改善水土環境,有效恢復生態功能,使因采礦活動而破壞的區域地質環境達到穩定、損毀土地得到復墾利用、生態系統功能得到恢復或改善。鼓勵地方積極探索生態保護修復的新模式,綜合考慮當地經濟發展水平和修復技術、成本、周期、民眾可接受程度等因素,按照“一礦一策”或是礦區集中連片、整體修復開發的原則,加快推進礦山生態修復項目規劃設計,更加高效地綜合利用礦地資源,具體實施過程中整體控制、合理部署、綜合協調好各項修復工作任務[16]。

(責任編輯:龔士良)