復雜地質公路滑坡與處治設計

李成強,周科,陳濤

(貴州省交通規劃勘察設計研究院股份有限公司,貴州 貴陽 550081)

1 滑坡區工程地質條件

1.1 地形地貌與水文氣候

滑坡區為侵蝕型低中山地形,區域西部和東南部分布溪溝,兩溪溝均向南西徑流后匯入樂旺河。西部和東南部溪溝下游段其豐水期流量分別為10.0L/s、20.0L/s,豐枯季變化較大,枯季干涸。

場區屬于亞熱帶濕潤季風氣候。年平均氣溫15.3℃,一月平均氣溫4.9℃,七月平均氣溫24.0℃,最高氣溫39.4℃,最低氣溫-7.8℃。年平均降雨量1248mm,且多集中在每年5~8 月,占年平均降雨量60%左右,日最大降雨量243.8mm。根據氣象局提供資料顯示:2021 年5 月2 日至7 月28 日,累計降雨量為632.2 毫米。降雨日數42 天,晴熱少雨日數46 天。期間主要出現2 次強降雨過程,分別為5 月22 日夜間降雨(累計降雨44.7mm)、6 月26 日至7 月2 日持續性強降雨(累計降雨252.3mm)。

1.2 地質構造與地層巖性

場區地處貴陽復雜構造變形區,巖層產狀為單斜坡構造,產狀300°∠13°。

根據鉆探等相關地質勘察資料,覆蓋層為殘坡積層(Qel+dl)含碎石粉質粘土:灰褐、松散狀,一般厚0~7.0m;粉質粘土夾塊石:灰褐、黃褐色,塊石成分以灰巖、白云巖為主,塊徑0.2~2.0m,一般厚3.0~5.0m;基巖為寒武系下統牛蹄塘-明心寺組(∈1n+m)粉砂質泥巖夾炭質泥巖。

1.3 水文地質條件

滑坡區場地地表水發育,以兩側山脊為界呈一個匯水面,坡面水多呈散流狀向地勢低洼處匯集后匯于谷底現有排水溝內排泄。根據調繪結果,泉點S2 位于K11+472 右側50m 處,調查期間流量Q=0.2~0.5L/s,調訪最大流量Q=3.0L/s。根據鉆孔水位測量,受地形制約,場地水力梯度較大,無統一的潛水面,其水位受降雨影響較大,豐水期水位埋藏較淺,枯水期埋藏較深。

2 公路滑坡變形破壞特征

2.1 滑坡位置及規模

滑坡后緣位于K11+260~K11+480 右側約170.0m;滑坡前緣位于路線左側約60m 原國道G354 處,前后緣高差約62m。該滑坡體長約250m,寬約150m,滑坡面積約24641 m2,厚度9.0~11.0m,滑坡體積約24 萬m3,為中型滑坡。

2.2 滑坡變形破壞特征

經現場調繪及測量發現,滑坡主滑方向180°。滑坡沿主滑方向長250m,橫向最大寬度150m,滑坡前后緣高差62m,平面上呈“圈椅狀”。后緣裂縫寬3cm,延伸長度30m,見下沉現象;坡體上有多處裂縫,滑坡左側邊緣沉降錯位明顯,最大錯臺高度0.3m,縫寬0.1~0.3m,裂縫深度1.0m;滑坡中部橫向裂縫,最大縫寬20cm,下挫0.3~0.5m,測量深度約1.2m,兩側延展長約150m;滑坡前緣最初位于邊坡開挖坡腳處,滑坡發生后40 天左右(7 月中旬)采取在滑坡前緣進行反壓措施,前緣耕地和房屋開裂變形。

2.3 滑坡滑體物質組成

滑體厚度9.0~11.0m,主要由強風化粉砂質泥巖夾炭質泥巖、含碎石粉質粘土及粘土夾塊石組成。

2.4 滑帶(面)特征

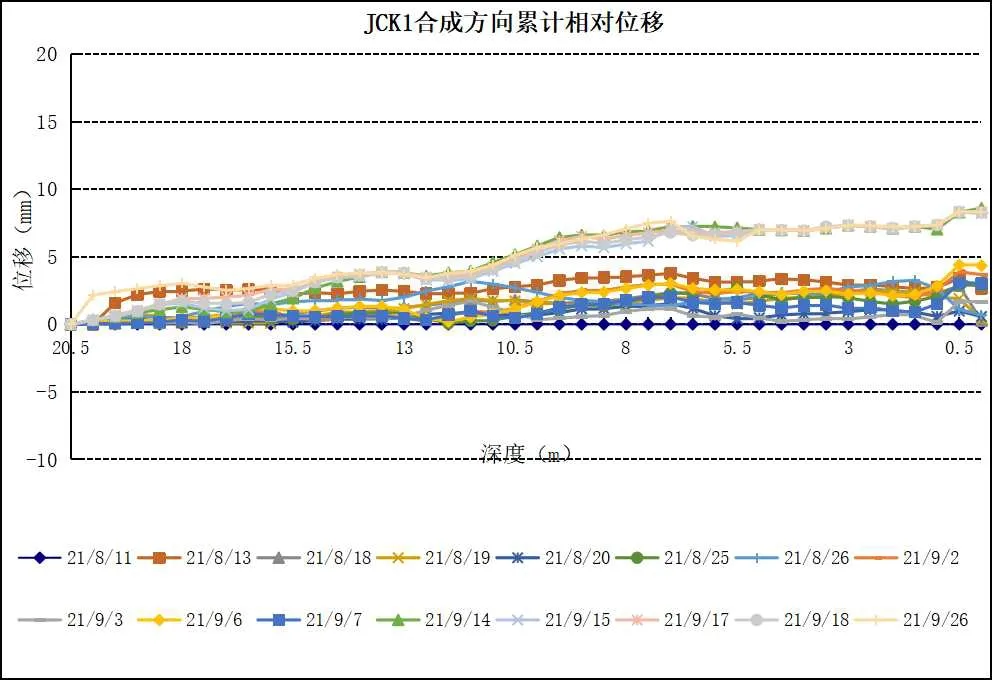

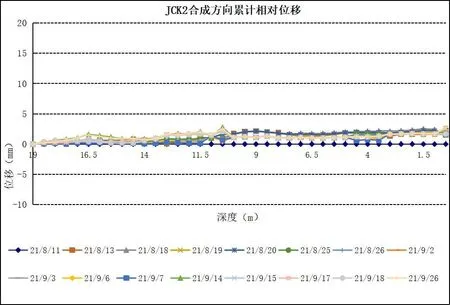

據深部位移監測數據,滑坡上部JCK2 孔口自2021年8 月11 日以來累積位移量為8.27mm,滑坡中前部JCK1 孔口在2021 年9 月13 日降大雨后,次日監測位移量為7.01mm,在距孔口16.5m 處有滑動面。綜合分析,該滑坡屬中型-淺層牽引式滑坡。滑坡滑面位于風化分界面處,主滑動面埋深9.0~11.0m。

圖1 JCK1 位移-時間(速率)變化曲線

圖2 JCK2 位移-時間(速率)變化曲線

2.5 滑床特征

滑床主要為強風化粉砂質泥巖夾炭質泥巖(強風化界線),局部為含碎石粉質粘土和粘土夾塊石。

3 公路滑坡變形破壞機理分析

3.1 綜合滑坡發生山體變形破壞主要因素:

(1)地形地貌。滑坡區位于斜坡上,自然坡度為10°~15°,前緣和后緣地形高差約27m,前緣開闊,整體呈下陡中緩上陡,為滑坡產生了有利的地形條件。

(2)地層巖性。滑坡區土層為含碎石粉質粘土、粘土夾塊石,厚度為3.0~5.0m,強風化粉砂質泥巖夾炭質泥巖為易滑巖組,遇水易軟化,使巖體物理力學指標和穩定性進一步降低。

(3)水的作用。雨季5-7 月累計降雨量為632.2mm,降雨過程持續性長,自然斜坡巖土體在強降雨及連續降雨作用下,低洼的地形使降雨快速入滲,使坡體下滑力增大,抗滑力急劇減小,穩定性急劇降低。

(4)人為因素。滑坡中部公路旁為當地居民修建房屋時進行了開挖平場,且棄土直接堆置在坡體,致使局部形成積水區域,雨水直接向坡體下滲,棄土使公路邊溝堵塞排水不暢,導致地表水直接沖刷坡體。

3.2 滑坡穩定性分析

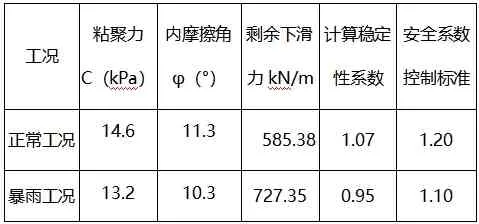

根據監測成果,滑坡初期處于蠕動變形階段,后期對坡腳反壓后現處于基本穩定狀態。結合滑坡山體變形跡象,采用GEO5 軟件對典型斷面進行計算分析,其中剩余下滑力按不平衡推力法(隱式)計算,結果如表1所列。

表1 剩余下滑力計算結果

根據計算結果,滑坡計算穩定性系數小于安全系數控制標準,要采取必要的工程措施才能保證滑坡的穩定性。

4 處治設計方案比選

通過對滑坡變形破壞機理綜合計算和分析,擬定的處理方案為2 個:

4.1 方案一:抗滑樁+錨索框架植草+錨桿掛網噴射砼+放坡

具體處治治理措施:第一級邊坡采用1:0.75 放坡后內側采用長18~20m 的直徑2m 圓樁抗滑樁固腳,外側坡面用實體護面墻封閉,第二~級邊坡按照1:1~1:1.5放坡后采用錨索框架植草結合錨桿掛網噴射砼防護,對滑坡后緣裂縫用水泥砂漿進行封堵,治理方案總金額約為673.59 萬元。

4.2 方案二:改線方案

具體處治治理措施:山體滑坡變形后,為了減緩變形,坡腳進行了反壓回填。考慮路線的平面、縱面指標結合現場實際情況,將該段平面往左側調整。改線后路線長度較原設計增長86.633m,但平面指標有所降低,最小圓曲線半徑由原設計125m 調整為65m,縱坡由原設計最大-5.503%調整為-6.2%,平縱指標仍滿足國道二級公路技術標準。根據現場地形條件,在路線左側設置10m 高路肩墻,路肩墻基底設置3-4 排φ108mm 鋼管樁注漿加固基礎、鋼管樁長12—15m 橫、縱向間距為1m,鋼管內插入3 根φ25 鋼筋增加抗剪,鋼管樁頂設置100cm 橫系梁連接為一體,橫系梁澆筑時預埋φ25 鋼筋增加與路肩墻連接,鋼筋橫向間距0.5m,縱向間距1m,并預留路肩墻基底所需橫坡。治理方案總金額約為723.10 萬元。

綜合比較,改線方案總投資增加金額較多,但建安費增加較少;且改線方案主要為在滑坡前緣填土,起反壓作用,同時減少處治時間,推薦改線方案。

5 結語

本文以復雜地質公路滑坡勘察設計和治理的工程實例,通過對公路滑坡變形破壞機理分析和滑坡處治設計方案比選,采取安全、經濟、可行、環保的原則綜合治理措施,保證公路滑坡處治穩定。