探析文藝復興到巴洛克繪畫風格的演變

摘 要:文藝復興到巴洛克時期是西方美術史的重要過渡階段,沃爾夫林通過比較這兩個時期的繪畫風格,提出了五對對立概念:線描與涂繪、平面與縱深、封閉的形式與開放的形式、多樣性與同一性、清晰性與模糊性。以這五對概念為理論基礎,結合波提切利的《維納斯的誕生》和倫勃朗的《夜巡》,從畫面效果、空間、形式、元素和輪廓五個方面探討文藝復興風格向巴洛克風格的過渡,并分析不同時期審美標準的變化導致的風格轉變。

關鍵詞:文藝復興;巴洛克;藝術風格;繪畫形式

一、形式分析理論的產生

藝術風格學方法是西方美術史在19世紀末至20世紀初出現的一種新路徑,著重從形式與風格角度分析美術史。該方法的初步確立歸功于奧地利藝術史家李格爾,他提出了“藝術意志”概念,即認為藝術作品反映了人在特定歷史和社會條件下與世界抗爭的基本態度。這一概念誕生于19世紀末,明顯受到當時德國古典哲學的唯意志論和歷史決定論的影響,進而成為20世紀初德語國家廣泛應用的藝術學術語。李格爾利用“藝術意志”來排除外在影響,轉而專注于探討藝術風格的內在歷史發展。他的理論革新了19世紀藝術史的寫作方式,對20世紀二三十年代的藝術史學界和美術界產生了深遠影響[1]。

瑞士藝術史家海因里希·沃爾夫林在風格學研究中進行了系統且深入的探索,他創新性地從藝術形式的角度研究美術史。在《藝術風格學》中,沃爾夫林首次強調了藝術形式在美術史中的重要地位,并開辟了一條有別于“藝術家的藝術史”的新路徑。在其代表作《美術史的基本概念》中,他通過嚴格的視覺分析,提出了五對形式對比概念:線描與涂繪、平面與縱深、封閉的形式與開放的形式、多樣性與同一性、清晰性與模糊性。沃爾夫林利用這些概念比較了文藝復興與巴洛克藝術,認為藝術史是人類視覺經驗和對自然觀察的表達演變。他指出,美術史是一部風格演變的歷史。運用這五對概念分析文藝復興與巴洛克的代表作品,有助于深入理解這兩個時期的藝術風格轉變。

二、《維納斯的誕生》與《夜巡》風格對比

(一)觸覺式線描與視覺性涂繪

“線描是按照輪廓和表面的可觸特性去領會物體,涂繪則是感知純粹的視覺外觀,放棄‘可觸性’。前者強調事物的邊界,后者看上去則無邊界。”[2]在涂繪風格中,光影的處理起著至關重要的作用。盡管線描藝術也包含光影效果,但它主要強調的是線條的精準與邊緣的清晰輪廓。相比之下,涂繪的重點在于模糊邊界,從而更為真實地呈現形體。沃爾夫林指出,涂繪風格的突出特征在于畫面的動感,這種動感能夠促使形體更加緊密地結合,不受明確邊界的限制。

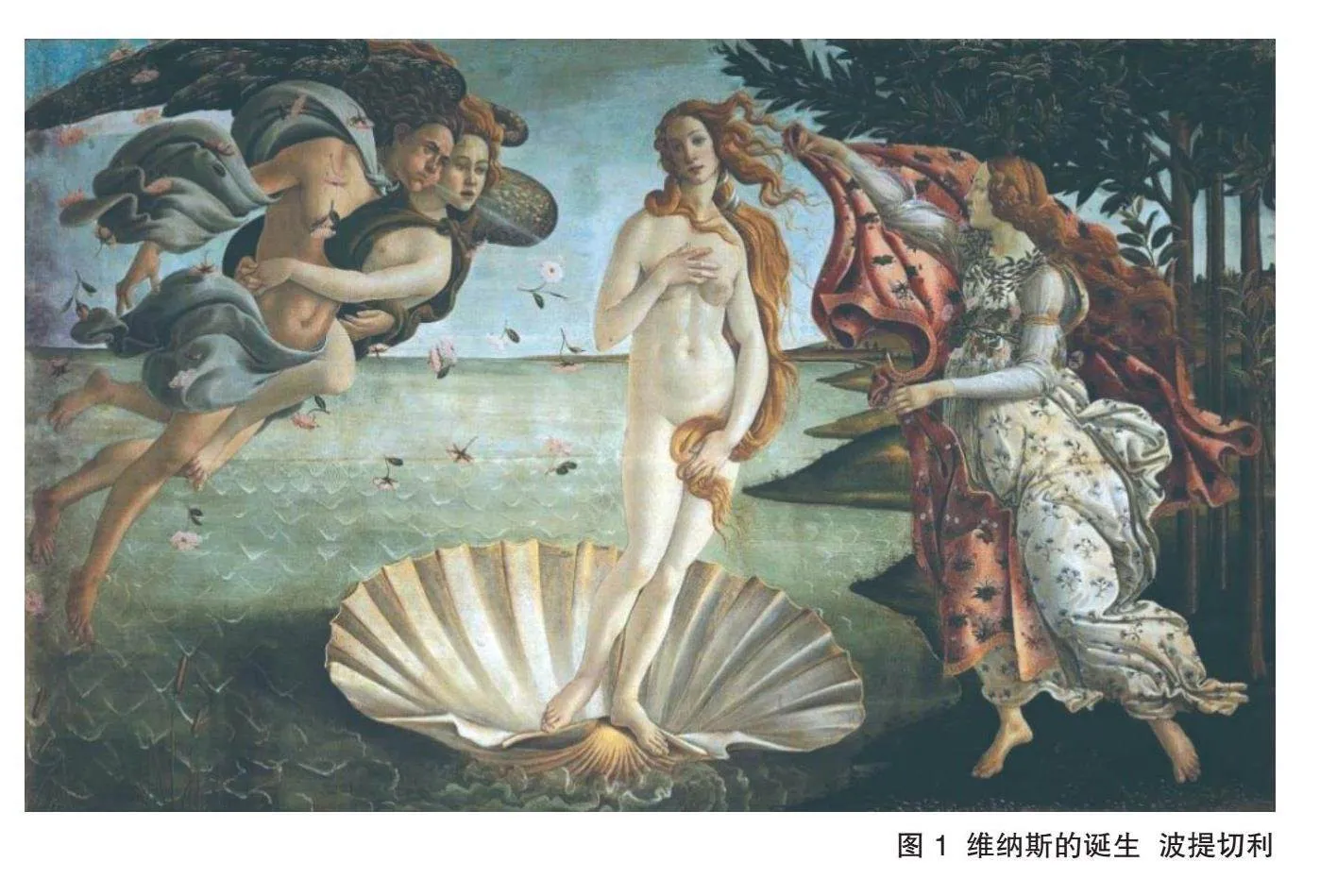

文藝復興時期佛羅倫薩畫派的代表人物波提切利,憑借其獨特的藝術手法,對繪畫領域產生了深遠影響。他擅長運用線條勾勒物象輪廓,這種技巧不僅突顯了每個獨立元素,還將它們精細地分隔開來,形成節奏感和純凈感兼具的畫面風格。在其代表作《維納斯的誕生》(圖1)中,他通過優雅而柔美的線條突出人物輪廓,以觸覺般的方式呈現淺浮雕效果,區別于通過明暗塑造形體的方式。這些輪廓線既作為物體邊界,又表現了觀者主觀的觸感體驗。與此形成對比的是巴洛克時期倫勃朗的《夜巡》(圖2),該作品中幾乎看不到清晰的線條,而是用筆觸、色塊和陰影涂繪出形體邊界,模糊了形體與背景、形體與形體的分界。相比波提切利的精確線條,倫勃朗的表達源自其視覺經驗,帶有強烈的氛圍和視覺沖擊。觀看《夜巡》中人物的密集部分,觀者無法輕易將任一人物從細膩的色塊中剝離出來。這種形體邊界的淡化,使每個人物都成為整體的一部分,強化了畫面的整體性和生動性。

造成這種差異的根本原因是畫家的觀察方式不同。文藝復興時期的畫家多采用觸覺式觀察,即零距離體驗物體的結構和變化,像直接觸摸衣紋的褶皺一樣,力求以明確的固體關系來表達對象,表現客觀的反饋。在巴洛克時期,畫家則轉向視覺式觀察,觀察重點是運動中的物體的不同狀態,強調光線變化對物體的影響。這兩幅作品的對比從更深層次上揭示了藝術家感知方式的變化,即從觸覺感知向視覺感知的轉化。這一變化在藝術風格上體現為由線描向涂繪的演變,形體界限趨于模糊,從而形成了更具時代感的風格。

(二)空間的平面與縱深

16至17世紀藝術的第二個變化是從平面美向縱深美的轉變,且縱深美與運動感相結合。文藝復興時期的藝術受早期浮雕和墻面裝飾蛋彩畫的影響,呈現出層層遞進的平面圖像[3],而巴洛克藝術注重表現連續的空間深度。

在《維納斯的誕生》中,人物與背景分為兩個層次。人物層次上,四個形象均勻排列,刻畫力度與體積感相近,呈現相互平行的關系,使整體帶有一種扁平化的特質。背景層則通過陸地、樹林和水域的裝飾性細節展現浮雕效果,采用平面的布局方式,缺乏明確的空間深度。整體來看,畫面更像是人物層和背景層的疊加,層次內的元素具備一致性,層次間界限分明,即便更換背景,也不會對畫面的整體感產生顯著影響。

巴洛克時期的藝術家則深入探索了繪畫空間,不再局限于平面排列,打破了文藝復興的平行布局,將物體和人物巧妙地放置在前后變化的空間中。《夜巡》中,人物布局不再與邊框平行或垂直,而是通過層層遞進的方式安排人物。一束光照射在前方的主要人物身上,后方人物則逐漸隱于黑暗之中,引導觀者的視線深入背景。強烈的明暗對比賦予畫面運動感和深度,使觀者可以自由聯想畫面情境,提供了更多想象空間。這種新構圖手法使畫面更具活力,呈現出引人入勝的視覺效果。

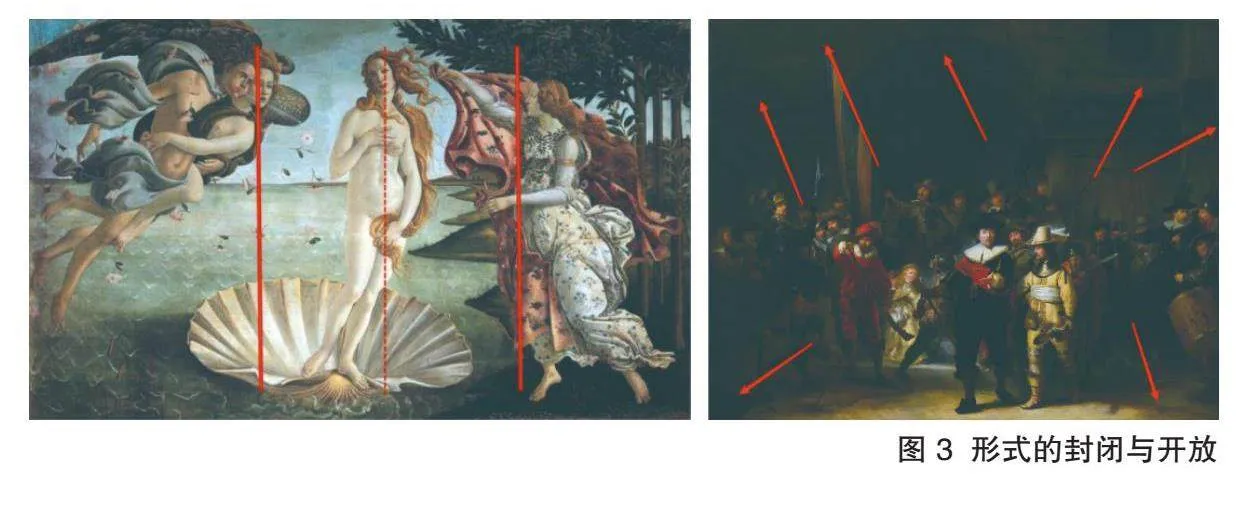

(三)形式的封閉與開放

封閉形式的畫面通常表現為穩定、結構嚴謹、遵循幾何規律,物體和空間之間保持相對獨立,而在開放形式的畫面中,畫面結構向外延展,指向無限。沃爾夫林在探討巴洛克藝術的非結構特征時指出,巴洛克作品相比古典藝術更少受到垂直與水平線的限制,結構更加松散而模糊,呈現出更具動感的整體效果。文藝復興時期的繪畫大多采用對稱構圖,而巴洛克藝術打破了這種均衡,將其轉化為動態的不穩定平衡,強調繪畫中應避免絕對對稱的表現方式。

《維納斯的誕生》體現了文藝復興時期典型的古典主義風格,構圖以明確的水平和垂直線為特征。畫面整體受水平與垂直線條的支配,維納斯居中,其他人物均勻分布于兩側,形成對稱和規整的布局。這種對稱性和規整性增強了畫面的莊重感和穩定性,同時突顯了畫面的獨立性,使其顯得封閉。與波提切利創造神秘感所用的封閉空間不同,《夜巡》通過開放的空間設計使觀者“融入”畫面,感受其中的緊張與嚴肅氛圍。倫勃朗截取了局部場景,對于邊緣人物只描繪了半邊,創造了一種仿佛隨時會走出畫面的效果。整體開放的構圖引導觀者目光走向畫面之外,使畫面在邊緣呈現出延續性,如同圓雕。畫中的旗桿、長矛、標槍等物件傾向于延伸至畫面之外,而無限延伸的黑暗背景營造了豐富的想象空間(圖3)。

(四)元素的多樣性統一與同一性統一

在文藝復興的構圖體系中,每個元素都保持獨立,各個部分自由而不相互依賴。而在巴洛克藝術中,獨立性被打破,各物體不再平等,而是圍繞主題實現統一。巴洛克藝術的整體統一性表現在色彩、光線和人物形象上,突出部分與整體之間的聯系。文藝復興時期是協調的并列關系,巴洛克時期則呈現嚴格的主從關系。

由于線描風格的突出,《維納斯的誕生》中每個元素都可以獨立存在,都能被細致描繪。每個人物單獨來看就是一個完整的畫面,同時又與其他人物共同構成一個和諧的整體,體現了多樣性統一。畫面當中各個角色之間的互動只體現了情節上的關聯,每個角色在表現上都是獨立的個體,即使去除部分人物,也不會顯著影響整體畫面。《夜巡》中,涂繪風格模糊了各元素之間的界限,通過多層次的光線運用和統一的色調,使單體與背景、其他單體融為一個完整的整體。巴洛克風格的整體統一觀念強調,單個部分的意義只有在與整體的關系中才能得以體現,獨立的元素在整體中才能獲得美感和價值。

(五)輪廓的清晰與模糊

清晰與模糊,體現在事物輪廓清晰程度的不同上,如文藝復興時期顯豁明朗的輪廓線與巴洛克時期那種有意識的朦朧暗晦的繪畫風格形成了鮮明的對比。

在《維納斯的誕生》中,畫面細節極其清晰,波提切利細致地刻畫了人物的衣褶、發絲等,使得所有形象輪廓分明,遠景也無模糊之處。光源呈散射狀態,從各個方向照射,使維納斯及其他角色的邊緣清晰顯現,力圖忠實再現客觀事物。巴洛克藝術家則認為絕對清晰不符合視覺的真實感。在《夜巡》中,倫勃朗不再追求精細描繪每個人物,拋棄傳統肖像畫法,利用光影和色彩的對比來塑造人物,使輪廓顯得模糊。畫面深入處,許多物體隱入黑暗,與背景融為一體,僅有兩位主要人物和一個小孩被光照亮,其余人物隱藏在陰影中,形成深邃且帶有神秘感的視覺效果。

對古典主義來說,一切的美都意味著絕對的清晰[4]。《維納斯的誕生》就展現了這種對每一輪廓線和每一細節的清晰呈現,符合古典主義追求的明確性。進入巴洛克時期,隨著人文主義的興起,情感表達逐漸受到重視,對美的包容性也提升,使得藝術不再局限于呈現理性與客觀的真實。畫面的表達由形式主導轉向內容為重,“絕對清晰”逐漸被更加多元的審美標準取代,人們開始接受非絕對清晰的表現手法。

三、結語

藝術風格沒有高低,但有差異。對波提切利的《維納斯的誕生》與倫勃朗的《夜巡》進行比較研究,可以發現文藝復興時期和巴洛克時期的創作呈現出截然不同的藝術風格。在文藝復興時期,藝術家受制于時代局限,雖然在人文主義思想的激勵下追求個人價值,但作品的視覺表現形式仍受到一定限制。而到了巴洛克時期,藝術家放棄了對畫面的絕對清晰的追求,轉而采用塊面造型表現空間透視和虛實變化,通過對角線構圖強化畫面的動感和戲劇性。沃爾夫林提出的五對概念為我們比較研究不同時期的藝術作品提供了有效參照。通過深入研究不同時代的風格演變,我們能夠更好地理解藝術家如何運用不同的表現形式進行創作,同時也為當下的藝術創作者提供有益的思考與啟發。

參考文獻:

[1]程沁.藝術風格學與美術史研究[J].數位時尚(新視覺藝術),2009(3):32-34.

[2]沃爾夫林.美術史的基本概念:后期藝術中的風格發展問題[M].潘耀昌,譯.北京:北京大學出版社,2011:85-89.

[3]林煒杰.再現的規律:淺析沃爾夫林《美術史的基本概念》[J].美術教育研究,2022(1):78-79.

[4]郁火星.現代西方藝術研究方法論[M].南京:東南大學出版社,2014:98-101.

作者簡介:

吳杰,江南大學設計學院碩士研究生。研究方向:美術創作與理論。

童永生(通訊作者),江南大學設計學院教授、博士研究生導師。研究方向:藝術考古與藝術史。