飯圈愛恨,游樂一場

賴逸翰

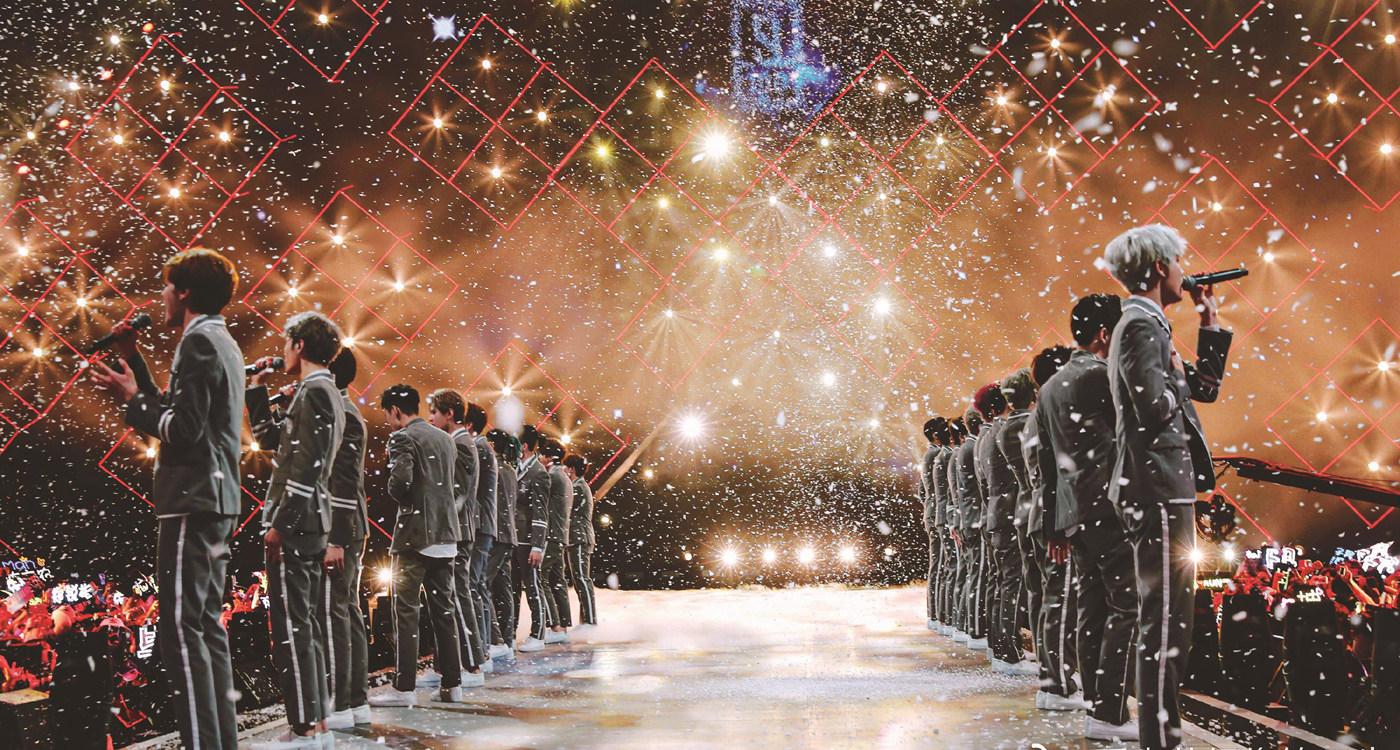

2024年1月8日,林箏落地北京大興機場,大眾點評顯示定位:河北廊坊。地圖上,北京和廊坊的交界線讓她猛地回過神來,想起了6年前那個瘋狂的夜晚—2018年4月6日,《偶像練習生》節目(下稱“偶練”)的總決賽出道夜。

那個晚上,經歷了幾個小時的投票,看著自己選中的練習生終于走向閃閃發光的出道位,林箏止不住地哭泣。

對于曾深入追過這檔選秀節目的男孩女孩們來說,河北省廊坊市的大廠影視小鎮就像是耶路撒冷。原因僅僅是—廊坊是“偶練”的錄制地,是100位練習生生活了幾個月的地方。

那時候,總會有各種人聚集在錄影地的圍欄外。那些數九寒冬在室外一站就是幾小時的人們,表達著熱烈的愛意,細心收集練習生們的生活片段。

某種程度上,這些在門外聚集的人助推了2018年成為“偶像元年”。而我們今天回頭去看,所有參與織造了這場夢的人,所付出的時間、精力和金錢,都沒有“白費”—正面或者反面,它對當代文化都產生了深刻影響。

飯圈內外,邊界正在模糊。粉絲、打投(打榜投票)、飯圈用語乃至同人文學,這些原本屬于“圈地自萌”的事,都被攤開在臺面上,進入公共討論。

但此刻,盡管廊坊就在眼前,林箏的心態卻與2018年完全不同,更別提什么“朝圣”。對她來說,6年前那股“他(練習生)終于得償所愿出道了”的熱情與沖動,此刻已經蕩然無存。如果可以,她甚至希望把這段追星記憶從自己的人生中抹去。

“剛脫粉(不喜歡這個藝人)的時候挺恨的,現在太久了,不愛也不恨了,”冷靜下來,她又說,“其實那個時候,如果不追他,也會追別人的。”

這是一個粉絲—又或者是一代粉絲,在愛與恨之間,與這個偶像時代擦肩而過的印跡。

做一個合格的粉絲,是需要付出一些“代價”的。

這些代價,可以是錢,有關粉絲一擲千金追星的故事,我們聽聞得夠多了。

更多的時候,粉絲還會付出情感勞動,包括但不限于做數據、寫文案、翻譯、做美工等等無償的工作。

在內娛和韓娛都做過大粉(在圈內有大量粉絲和一定影響力的博主)的林箏深諳這點,偶練時期,花錢買賬號后又手動投數千票的經歷還歷歷在目。在對內娛選秀小明星失望后,她把目光轉向了韓國娛樂圈里的男團組合,并成為了其中一位成員的“唯粉”,但也沒有逃出金錢與奉獻的循環。

畢竟,某種程度上來說,內娛偶像產業內部生態,是韓國和日本娛樂圈的仿品。

“我進的韓粉群都要求必須是唯粉,要有打投刷榜切瓜的記錄,或者是集資到一定標準。我是買專輯買了很多,加上有打投和集資的記錄,也有熟人拉,才進的群。”林箏數了數進群的條條框框,一個合格的粉絲需要各種榜單賬號,其中就包括韓國主要的音樂榜單,Melon。刷這個榜,粉絲行話稱為“切瓜”。

其實,相比之下,“氪金”追星反而輕松多了。林箏就眼睜睜看著一個追韓團的朋友,像鐵人一樣負責整個站子的運轉,熬夜打軸(制作字幕的一個環節)、做視頻都是常有的事。

輾轉于韓娛和日娛的余紓,也實打實地為偶像貢獻著高強度勞動,比如在韓團應援大吧里“搬運”圖片和消息等資源,或者在日團站子里做美工,設計視頻封面。

光看經歷,把余紓當成有好幾年工齡的打工人也不為過—同樣等待負責人指派工作,有設定好的ddl(截止日期),也有一起干活的“同事”,“韓站”資源工作如基層工作一般瑣碎重復,“日站”美工工作如私企崗位一般要求有創造力。在“應聘”日站美工時,站子招聘方還讓她發過近一年的作品。余紓說,這樣追星其實和普通打工人無異。

除了余紓提到的這些工作之外,粉絲往往還需要人工把藝人個人或者團體的直拍視頻播放量“刷”上去,定期巡邏凈化微博詞條和“廣場”等。這些工作大都很枯燥,粉絲用自己的時間,去置換偶像在微博上的美好形象。

粉圈提到的“廣場”,指微博平臺中,對名字進行搜索后會出現的熱門和實時微博頁面。粉絲們很看重這個地方是否“干凈”,因為這里會讓點進來的每一個人對藝人產生直觀的感受,用粉圈的話來說,“影響路人緣”。

除了線上的工作,余紓也組織過幾場線下應援活動,其中講究頗多。

“一般做生日應援,要先召集3到5個核心成員,大家一起出錢辦,也有不同的工作分工。比如有些人負責聯系線下辦活動的場地,確定活動的時長、能布置多少東西以及費用等,還有做應援物、負責文案、聯系海外站子和大吧做投放等工作。活動前還要布置易拉寶、訂蛋糕。”

這樣的活動全程,余紓前幾年跟了數次。

那些能靠追星買上海景房的粉絲案例,顯然是少之又少的。余紓一直以來就是“為愛發電”,干著一份沒有金錢回報的工作,偶爾還要承受其他粉絲的謾罵,“花一兩千辦個活動,參加應援的粉絲還會指責你動機不良,像要開除粉籍(粉絲的籍貫,即喜歡哪個藝人)一樣說你不配給藝人辦應援,不想花錢還被罵,后來就不太想辦了。”

余紓直言,做這些事情“吃力不討好”。

要做粉絲,“干活”是準入門檻。這個原則從“愛豆”行業逐漸傳到內地演員的粉絲圈。幾年前,鄭圖喜歡一位大陸男演員,發現粉絲社群內部,有明顯的“獎勵機制”:付出一定量的勞動,就能獲得一次“晉升”,最后在晉升鏈條的終端,粉絲能夠獲得見到偶像本人的機會。

她算是 “晉升”得很快的粉絲,從進入粉絲群,到以做某綜藝節目背景板的方式見到藝人本人,鄭圖只花了三個月。

因著自己所在的官方粉絲群會定期清理那些不做數據的粉絲,和大多數“數據粉”一樣,鄭圖也有好幾個微博號,“基本上都是我自己手機號、QQ號、微信號之類注冊的”,但是有些粉絲會為此專門去買微博小號。

用著這五六個微博號,鄭圖開始了為偶像做“數據女工”的生涯,集中在某段時間頻繁且大量地轉發藝人微博,這在飯圈里,被稱為“輪轉”。“一般會手動輪轉到這個微博號不能轉發了,再換一個接著轉。”

當年飯圈里還發明過一種APP,用程序專門輪轉藝人微博,如今,這個APP早已被監管下架。

后來鄭圖做的工作也越來越多,每個月考核的排名也越來越靠前。從做數據到控評再到寫文案,鄭圖逐步接近最核心的粉絲圈子。終于有一天,粉絲群里篩選有資格參加綜藝節目錄制的粉絲,鄭圖入選“,篩選的標準就是數據量”。

粉絲們堅信著,更高的數據會給自家藝人帶來更高的商業價值,從而才會有更好的資源。

鄭圖從來沒有將這些付出視為“勞動”,“這只是一種愉悅的活動,就是愛好”,她總結道。

“你能懂那種臨門一腳的痛苦嗎?”

時至今日,高槿說起自己在偶練節目期間追的練習生,恨鐵不成鋼的心情依然占據上風。偶像成團出道后,小明星連出幾首爆曲,高槿以為苦盡甘來了,“結果原來這就是頂峰”。

“養成系”最大的魅力就在于養成。粉絲們投入大量的時間、精力和金錢,無非是希望藝人更好。大家容易被“新人美”俘獲,被那種希望得到更多愛的眼神或者希望登上更高位的野心俘獲。

讓偶像更紅、更有國民度的執念,織成了一張網,網住了包括高槿在內的粉絲們。

某種程度上,追星已經成為了高槿的自我投射。在混亂迷茫的、不知道未來在何處的2018年與2019年,她就像陷在存在感的泥潭里。“那時候看著家長安排的道路,我真的覺得自己的人生一眼望得到頭。”

如果能逃避掉現實生活中的所有煩惱,只沉浸在明星那有著更多可能的未來中,對當時的高槿來說,未嘗不是件好事。把練習生從百人陣營中“拯救”出來也同時意味著,可以把自己也暫時從意義感的反芻中拯救出來。

無論是這位練習生,還是高槿后來關注的女演員,他們都有一個共性—曾偶然憑借著某一個作品擁有了一定的知名度,本身也具備上升空間和實力。“如果那個時候能繼續抓住后續的機遇和資源努力表現自己,再加上繼續腳踏實地,紅起來是順理成章的事。” 高槿認真地分析過。

也可以說,高槿在追一個具備更多可能性的自己。

余紓也幾乎是這樣,以往認真追過的明星,多半都與她自己的理想化人格“不謀而合”。

所以,高槿后來會脫粉也在情理之中。在她的眼中,練習生出道后沉溺于自己的一畝三分地,不注重自我管理,犯錯卻把責任往外推,遠不能讓她滿意。

然而飯圈的風氣卻是,“為了阻止粉絲流失,驕縱他,狙擊同擔(喜歡同一個明星的粉絲),其實都是虐粉固粉的老把戲”。

高槿沒有辦法再溺愛一個“沒有用發展的眼光去看待事業”的愛豆(idol)。

許多時候,在愛意消散時,那些常常無回報的情感勞動,有可能成為悔意、恨意等負面情緒的來源之一。林箏脫粉的原因,無非是覺得“丟人”,當初費了九牛二虎之力送練習生出道,最后卻發覺,練習生自己不爭氣,看起來不在乎自己的事業。

“現在想來,當初要是再多投入一點,就會更恨了。”脫粉后,林箏再也沒有登上那個粉絲數眾多的微博號。

但負面情緒并不是只在脫粉后才全面襲來。

在狂熱追逐女演員期間,粉絲內部的競爭意識,讓高槿幾乎不能看同類型其他小花演員的影視劇,甚至是同公司藝人、合作藝人的作品。除了對競爭對手天然的反感之外,還涉及藝人之間的資源分配。不看“對家”,對方沒有熱度就沒有資源,最好的回擊方式就是“不給任何眼神”。

這里的資源,不止指好劇本、好詞曲或者熱度,有時候也指粉絲—不能讓CP粉(喜歡雙人角色的粉絲),成為對方的“唯粉”,當然也不能讓自己喜歡的藝人成為別人“嗑糖”的工具人。

“但這其實影響到了我作為正常觀眾的生活。”高槿說。

于是,“憑什么他不能拿到更好的資源,他的資源憑什么被別人搶走”的愛,反倒是支配著恨。

林箏有段時間也特別討厭所追韓團里的“皇族”成員—粉絲口中那些實力一般卻能被資源捧著的成員。這樣的“討厭”,一部分來自飯圈對情緒的渲染。

“其實粉圈的言論看多了,就是會很痛苦。”林箏感嘆。當大家都在為同一件事憤慨時,負面情緒會在這個社群里不斷重復、累積,形成一個不容置疑的標準答案。

這點,鄭圖深有同感。在半年的追星時光里,她都不曾懷疑過圈子里的輿論,某段時間傳出藝人戀愛,她堅定地相信這是謠言。

“但我也沒有仔細想過,作為演員的他為什么不能談戀愛,只是覺得他肯定不會談戀愛,我當時是比較被圈子帶著走的。”回頭看,鄭圖反而覺得那時曝出來的戀愛消息,其實鐵證如山。

2018年,廊坊大廠下了幾場雪,練習生們在雪地里打雪仗,被圍欄外的粉絲們記錄下來。

這幾場雪成為粉絲們的集體記憶,是幾個月里哭過笑過的證據,也逐漸演變為練習生“初心”的代名詞—那時候的他們尚不知道未來會如何,只能在這場競技中互相廝殺,唯一擺在明面上的資本,只有粉絲的偏愛。

粉絲們因此心生憐憫,不愿讓自己選中的璞玉被比下去,想用更多的愛與真心“裹”住他,讓這塊璞玉自信一些,敢于去“爭搶”他想要的。

為了證明璞玉的價值,有時候也是為了證明自己沒看走眼,粉絲們會在網上抱團吵架,也會沒日沒夜地刷榜,為證據確鑿或者子虛烏有的事情流淚咒罵。后來,也會因藝人塌房或者不再符合自己想象而自嘆道,“大廠的雪早停了”。往往這時,站在藝人那方的人們又會覺得,粉絲管得太寬了。

其實,粉絲和藝人之間,本來就是自愿用情感相互綁架的關系。

但如果反過來,再問一次追星是否值得,多半會從付出過真心的粉絲那里得到同一個答案。

值得。

因為追星,喜歡的藝人變成了高槿生活中的解壓閥、余紓情緒的調節器、支撐起鄭圖成就感的填充物。

無論如何,當初捏緊在手心里的那顆跳動的心,是不會騙人的。

“那時候和飯圈姐妹不眠不休地討論完飯圈對策后,還會熬夜刷她(藝人)的動態,反復刷一個視頻和物料,每次刷完都很開心,而且是打心底里開心的那種,傻樂。”在高槿心里,追星的快樂依然是大于痛苦的。

現在想起熬夜“反黑”的那幾個夜晚,脫粉后的林箏還會在朋友面前痛罵,但是末了也會說一句:“都是青春的回憶,其實我還挺珍惜的。”

在數個“值得”的回答里,還有另外一個共同的謎底—朋友。人際關系在其他場合或許復雜,在追星的世界里卻很簡單。只要是同擔,就可以是“異父異母的親姐妹”。

林箏已經多次體驗過了。她曾在演唱會門口收到男團其他成員粉絲的玫瑰,也曾被陌生粉絲姐姐贈予有余額的賬號。“他(所追的練習生)給我唯一留下的東西,就是這三五個朋友,我們都脫粉了,但至今仍有聯系。”這三五個朋友里,就包括高槿。

也或許,我們并不需要尋一個理由,來支撐追星的意義。就像是買票進游樂園玩了一場,在過山車上尖叫,在大擺錘上眩暈,開碰碰車對抗,也因坐摩天輪或者旋轉木馬而感到幸福。末了,還要在商店里買一些周邊,這才構成了充實的一天。

在人來人往之中,我們最終玩夠了,牽著新認識的朋友,逆著人群,帶著或喜或怒或不舍的心情離開。再回頭,也還會覺得剛剛綻放的煙花,尤為盛大漂亮。

只是,如果再收到游樂園的邀請券,高槿大概率是不會再接了,“我也已經進入了新的人生階段,要專注于我自己的人生了”。

盡管游樂園里總是人頭攢動,但沒有人會一直待在那里。

(文中林箏、余紓、鄭圖、高槿均為化名)