魚非魚,肉非肉

賈平凹 羅賓 徐琳

“你覺得這道菜怎么樣?是你期望在禪寺里吃到的嗎?”謝主任近乎密謀般在我耳邊低語道。

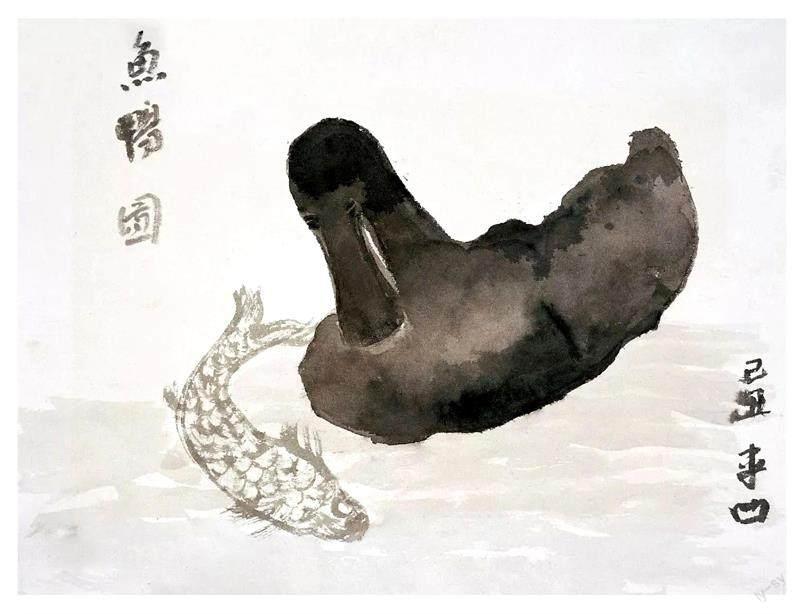

對于第一個問題,我會笑而不語。倘若要坦率回答第二個問題,定會有所失禮,尤其是在法門寺的齋堂里。那兒菜品種類繁多,餐桌轉盤上擺著一條條比日魚、多寶魚,還有色澤金黃的雞,雞脖子垂擺在雞身之上,似乎對其翅膀下的氣味感到好奇。當然,這都不是真的肉品。謝主任堅持說,齋堂廚師都是虔誠的佛教徒,用豆腐、面筋和其他植物性蛋白制作出道道大眾們看到的“葷菜”。這些糊狀物經模具壓制后,形狀更加立體,也更為逼真。我禁不住想象,一眾身著鮮紅長袍的佛門弟子,袖子整齊挽起,從制作月餅的木制容器里,將食材原料脫模倒在撒了面粉的案板上。此刻,這些虔誠的素食主義者是否會因為其原料不過是大豆、蘿卜粉和蘑菇,從而為自己的行為開脫?或者,當每條“魚”離手時,他們是否會像佛教“放生”儀式那般溫柔?

在討論文學真實性時,賈平凹對當下喜歡食假肉的現象表示費解。對于方才提到的寺廟廚師,他寫道:“佛門講究不殺生,而手不殺生了心里卻殺生,豈不是更違法?(《老生后記》)”我們不禁要問,這種飲食風尚是如何演變的?比較而言,亞洲國家的素食主義主要因貧窮所致,受宗教規約而忌殺生,但在西方,情況更為復雜。作為猶太人的后代,基督恪守《舊約》中的飲食律法,不吃豬肉,但食魚,還會幫漁民捕魚,讓河流魚群如云,供給信徒,未有明令禁止基督徒以這種方式享用大地的恩惠。中世紀教會在特定圣日會限制吃肉,但宗教改革后,直至19世紀,素食主義才真正在西方被小眾所追捧。大多數人依舊認為,無論是出于道德原因,還是基于對素食更為健康理念的信仰,禁食肉類過于偏執與癲狂。

自20世紀80年代初以來,“素食漢堡”在大多數西方超市均有銷售,但這些漢堡通常都口味寡淡,造型普通,至少與亞洲佛教齋飯廚師做出的栩栩如生的動物外形食物相比,的確如此。一場真正的無肉蛋白革命早在十年前就開始了,而我們現在才看到這一發展趨勢。美國人造肉公司Beyond Meat的任務是保證工廠的產品盡可能高度還原真肉的味道、口感和緊實度。肉食者可能會喜歡和品嘗這些替代品,但很難想象,那些白詡為素食者和純素食者會被所謂的“真實的口感”“完美的肉筋和微纖維”以及“完全模仿西冷肉鮮味的香料”所吸引。疫情封控期間,許多銷售預制食品的超市銷量飆升,但Beyond Meat公司的名聲卻一路下滑。究其原因,是過于急功近利地開發新產品線(效仿科技巨頭),卻未能實現原型和產品的一致。我在想,這家公司之所以陷入閑境,是因為它在試圖贏得更多皈依者的同時,卻全然忽視了真正素食主義者的堅定信仰。難道說那些多年來堅持素食主義的人突然之間就有了吃肉的欲望嗎?如果該公司的目的是想把喜歡吃沙拉的人變成虛偽的“肉食者”,那無疑是在自取滅亡。