“衣冠禽獸”也曾有美好喻義

提起“衣冠禽獸”這個詞,我們首先想到的是這個詞是罵人的話,字面理解就是穿戴著衣帽的禽獸,比喻道德敗壞、行為卑劣的人,很顯然是貶義詞。比如明代陳汝元《金蓮記》第七出里這樣寫道:“人人罵我做衣冠禽獸,個個識我是文物穿窬。”

可是,“衣冠禽獸”這個詞最初可不是這個意思。

從明朝初年開始,“衣冠禽獸”這個詞便是權力的象征。古代在官服上繡上各種飛禽走獸表示官的大小,權力的等級。

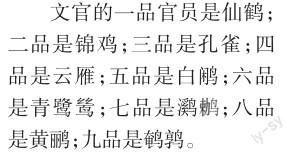

洪武三年開始制定,文武百官的等級,除了用烏紗帽來區分以外,更詳細的是用官服上的刺繡圖案區分,文官的官服上一定是禽類動物,武官的官服上一定是獸類動物。

而皇帝的衣服上增加了團龍紋,它是皇上專用的刺繡圖案,如果別人敢用這個圖案做衣服,那可是有謀逆之心,要殺頭的啊!而皇后的冠飾是九龍四鳳,皇妃公主們的是九翚四鳳。朝廷文武百官的官服上則是各種各樣的動物,如麒麟、仙鶴、犀牛等。他們穿著這種衣服心里無比榮耀,這“衣冠禽獸”一詞只能是用作贊美了。

武官的一品、二品是獅子;三品是老虎;四品是豹子;五品是熊;六品七品是彪;八品是犀牛;九品是海馬。

這些形形色色的圖案并不是布料上自帶的圖案,而是后來在成衣的官服上補綴上去的,所以被稱為“補子”。旁人只要一看衣服上的補子就能判斷出此人身份的高低貴賤。

官服上的補子也是不能隨便亂用的,就像現在的軍人服裝,警察的服裝,普通人是不能隨便穿的一樣。當然古代就有騙子,他們私下里讓會刺繡的作坊給他們繡出官服上的補子來蒙騙他人,不是招搖撞騙,就是耀武揚威,就像當今也出現過一些穿著警服的假警察,他們利用假身份為非作歹。

清朝時期對官服的補子管理更嚴格了,任何人不得在官服上隨意添減修改補子,不然就會刑法論處。當時年羹堯的兒子仗著自己父親位高權重,仗著姑姑在雍正帝那里得寵,就穿上了四團龍補服,最后年羹堯倒臺的時候,都把這些罪責給加進去了。

后來,有人把那些穿戴著禽獸服裝,卻不為老百姓辦實事,甚至禍害壓榨百姓的官員稱為“衣冠禽獸”。這就逐漸把“衣冠禽獸”演變成了一個具有貶義的成語。

我國的歷史悠久,文化博大精深,文字的演變也是曲曲折折,要想把漢語的精髓都能學到,那是要下大功夫的。

(源自“秀兒微刊”,從容薦稿)

責編:曾帥