網絡平臺內容審查的制度邏輯與路徑優化

[摘 要] 立足于網絡內容治理的認知共識、智能審查的技術把關和網絡平臺的權力崛起,網絡平臺內容審查成為網絡內容生態治理的關鍵環節。但在實踐中,平臺內容審查面臨具體判斷的標準分歧,智能技術誤判所致的高責任風險,以及借助協議和技術對用戶實施隱性規訓的異化傾向,偏離網絡平臺內容審查制度的設立初衷。為此,應當回歸內容審查的邏輯起點,從共識彌合、技術容錯和平臺權力監督三方面優化網絡平臺內容審查制度,統籌網絡內容生態執法格局,彌合內容審查標準分歧;合理界定網絡平臺處罰的發現標準,保留技術容錯空間;明晰平臺內容自治的邊界,完善平臺權力監督,尋求平臺經濟與內容治理共生發展。

[關鍵詞] 信息治理;平臺權力;行政執法;平臺責任;算法

[DOI編號] 10.14180/j.cnki.1004-0544.2024.01.014

[中圖分類號] D922.16? ? ? ? ? ? ? ? ?[文獻標識碼] A? ? ? ? ?[文章編號] 1004-0544(2024)01-0131-11

黨的二十大以來,中國式現代化成為國家發展的重要目標,由平臺介入網絡內容審查不僅是營造清朗網絡空間的普遍共識,也成為數字經濟時代推進中國式現代化的重要抓手。然而,網絡內容審查始終無法繞開與用戶表達自由的外在沖突,網絡平臺不僅承擔過載的內容審查義務,也面臨技術規訓下的權力異化風險。智能技術經濟時代如何把握網絡平臺內容審查的尺度,平衡平臺經濟發展與內容生態治理需求,這不僅需要在平臺內部做好機制完善,也需要從宏觀執法體制上作出探索。對此,有必要回溯網絡平臺內容審查制度設置的邏輯前提,跳脫出平臺內部系統視角,從宏觀視角破除網絡平臺內容審查的實踐障礙。

一、網絡平臺內容審查的邏輯生成

互聯網具有去中心化、匿名化和無序性等特征,容易誘發極端民主和群體之惡,網絡輿論治理和網絡文化引導勢在必行。近年來,我國雖自上而下實行網絡實名制和IP地址顯示等措施,踐行“互聯網并非法外之地”的治理承諾,但網絡領域的不良和違法信息治理問題仍十分頑固。隨著互聯網智能技術的高度發展,網絡平臺的信息管理和推送效率得到大幅提高,平臺技術中立觀念開始轉變,要求網絡平臺承擔內容審查義務逐漸成為國際共識。

(一)認知共識:網絡內容治理成為全球趨勢

網絡的虛擬性、匿名性和傳播廣泛性在鼓勵公眾勇敢表達的同時也為極端主義者提供了新的傳播工具。網絡匿名的特性放縱極端主義者毫無顧忌地宣揚極端言論[1](p900)。網絡領域恐怖、仇恨、反動、色情等言論的肆虐,不僅影響未成年人身心健康,也對國家安全和社會穩定造成嚴重破壞。伴隨著網絡機器人水軍的泛濫和算法技術的廣泛應用,網絡輿論走向更是成為技術奴役下的群體狂歡,甚至發生干預國家選舉的失控情況[2](p87)。塑造文明理性的網絡空間價值觀離不開對網絡內容生態的治理,這已經成為網絡治理的國際共識。

網絡內容治理是倫理和法律的雙重要求,符合人類普遍的價值共識,無關意識形態和經濟發展水平。盡管內容治理可能涉及對公眾表達自由的干涉,但即使是標榜人權至上的歐美國家,也同樣在踐行網絡內容生態治理。作為互聯網發源地的美國,早在20世紀就已經萌發網絡內容治理的意識。1996年美國通過《通信規范法案》禁止網絡有害信息的傳播,之后又頒布了《兒童在線保護法》。盡管這兩部法案最終都因違反憲法第一修正案而被判決無效,但美國國會仍未放棄這一立法策略,2000年又頒布了《兒童互聯網保護法》。“9·11”事件之后,美國再次意識到互聯網內容審查的重要性,先后通過了《愛國者法案》《國土安全法》等,允許對特定行為進行通信監聽,將內容審查的嚴格程度上升到前所未有的高度。2021年,歐盟《應對恐怖主義內容在線傳播條例》授權歐盟成員國可以要求平臺在一小時內刪除被視為恐怖性質的在線內容①,此后澳大利亞通過了《2021年在線安全法案》,2023年英國通過了《在線安全法案》。同樣,我國也對網絡內容治理清單作出規定,主要涉及反動、恐怖、仇恨、色情、暴力、侮辱誹謗等行為,涵蓋國家、社會和個人三個層面,對應社會主義核心價值觀的三個層次,既體現了網絡內容生態治理的價值導向,也有助于重塑網絡空間社會公眾的價值共識,營造清朗的網絡空間。

由于不同國家宗教信仰和道德文化差異的客觀存在,網絡信息治理的具體內容不可能完全相同,但禁止諸如恐怖、仇恨、色情、暴力等嚴重危害公共利益的網絡信息傳播符合普遍的價值共識,也已經得到大多數國家的立法承認,為網絡平臺內容審查和刪除上述違法及不良信息提供了共識背書。

(二)技術把關:智能識別技術嵌入內容審查

算法推薦技術的應用顛覆以往人找信息的傳統,開啟信息找人的新時代。在大量違法和不良信息充斥網絡的背景下,臉書、谷歌和油管的審查員都曾因參與內容審查工作而面臨心理健康問題[3][4]。如果不對信息進行干預把關,不僅將加劇網絡內容的低質化,還可能在用戶毫無準備的情況下向其推送更多恐怖血腥的信息,嚴重破壞網絡內容生態環境。而智能技術的嵌入極大地緩解了這一難題,成為網絡平臺內容審查的重要支撐。

從人工審查到自動化技術審查,從粗糙的關鍵詞屏蔽到智能機器的深度學習,網絡平臺的技術審查能力得到逐步提升。盡管機器審查技術無法完全擺脫技術局限性,但技術與人工相結合的審查方式已經取得較為可觀的治理效果。2008年,為保障未成年人綠色上網,我國曾引進綠壩軟件,但因技術不成熟最終并未得到普及。而隨著智能識別技術的迭代更新,當前對圖文甚至是視頻的智能審查技術已經逐漸成熟。字節跳動推出靈犬反低俗模型處理低俗內容,在AI訓練中實現模型的自我進化[5]。百度公司不僅利用機器學習等方式訓練模型以實現對違禁圖片和創作者賬號的審查管理,還開發了藍天算法、清風算法、冰桶算法等系列算法,優化生態內容環境。國外平臺也主動把關內容質量,油管開發Content ID 技術,主動建立視頻比對庫,打擊版權侵權和違法信息。推特和臉書利用用戶標記技術,對可疑信息進行提示。臉書2020年發布的報告披露,平臺超過88%的有害內容是通過算法驅動的AI手段自動化審查并刪除的[6]。平臺審查技術不僅能夠為信息質量把關,還能基本實現版權侵權內容的基礎比對。主流的過濾技術包括內容元數據索引、哈希算法識別、音頻視頻指紋識別。嗶哩嗶哩動畫公開聲明對于所有的視頻投稿都遵照機器審核加人工審核機制。掃黑風暴的行為保全案中,抖音甚至主動承諾可以利用技術實現對部分內容的版權過濾①。騰訊企鵝號引入區塊鏈、CA認證、電子簽章、時間戳等技術,建設企鵝號“一鍵維權”系統,并不斷完善識別監測技術,打擊內容盜版、侵權的技術功能[7](p53)。這些智能識別監測技術水平的提高,加強了平臺對網絡信息內容的把關能力,為網絡平臺內容審查提供了客觀基礎。

網絡內容治理不僅是對內容本身的治理,也是對技術媒介的治理[8](p320)。隨著智能技術與生產服務的深度融合,智能識別、過濾等技術的開發運用成為智能時代技術倫理的新要求,也是網絡平臺內容審查得以實現的重要前提。

(三)權力遷移:互聯網平臺治理權力的崛起

龐大的用戶市場、資本并購擴張和技術創新已經成為拉動網絡平臺崛起的“三駕馬車”[9](p114)。互聯網治理的權力結構開始變遷,從“國家—公民”的二元結構轉變為“國家—平臺”“平臺—用戶”二階三元關系,并不斷地加入新的治理主體,形成以平臺為中心的多元治理模式,平臺權力的崛起為網絡不良信息治理注入新活力,為網絡平臺內容審查的角色承擔奠定基礎。

互聯網的虛擬化和匿名化消解了公權力的監管優勢,而掌握大數據技術資源的網絡平臺卻在網絡治理層面獲得了更大優勢,導致互聯網治理從二元治理走向三元博弈,互聯網信息治理由公權力機關逐漸遷移至網絡平臺私權利主體[10](p104)。傳統監管結構只有二元主體,由公權力直接對接私權利主體,但網絡平臺的出現打破了這一結構。一方面,平臺通過用戶協議和算法技術能夠直接約束私權利主體——用戶,具有監管優勢和事實性權力。另一方面,互聯網的超國界性和虛擬化特征也加大了公權力機關的執法難度,帶來了監管的難題。在此背景下,“公權力—私權力—私權利”的新型監管結構誕生,在政策和法律層面獲得雙重支持。政策層面,黨的十八大以來,我國確立“依法治網、依法辦網和依法上網”的治理原則,遵循“政府管平臺”“平臺管用戶”的層級式監管模式。同時,立法層面以義務負擔的方式單方面授權平臺行使監管權力[11](p90),《網絡安全法》《電子商務法》等網絡領域的專門立法均要求平臺履行違法信息的治理義務,賦予平臺法定審查義務的同時也默認平臺在內容治理方面的私權力。網絡平臺借助平臺協議和算法技術兩大工具,以接受被動投訴和主動發現處理兩種方式,行使準立法權、準執法權和準司法權,以更具經濟效率的方式治理網絡內容生態。基于資源優勢的積累和技術的自我賦權,網絡平臺對平臺內容的管理和控制能力逐漸增強,平臺中立的工具人角色逐漸消解,強化網絡平臺內容審查成為現實需要。

平臺的資源優勢和技術優勢愈發明顯,以其技術創制性權力而獲得天然的技術管理優勢,有能力承擔信息守門把關的責任[12](p53),甚至一度成為新的公用基礎設施[13](p1621)。基于用戶協議和社區公約等政策工具以及算法模型等技術工具,平臺在事實上約束用戶行為,并不斷地鞏固擴張其級別體量。網絡平臺實施內容審查的行為不僅是履行法定義務,也是平臺在其自治范圍內行使私權利的表現。

二、網絡平臺內容審查的實踐檢視

網絡平臺內容審查具備扎實的技術基礎和平臺權力行使的實踐經驗,但內容審查標準在落實過程中不可避免地面臨從規范到實踐的困境,存在審查標準的認定分歧、審查能力與責任的不相稱以及審查權力異化等問題。

(一)共識偏差:網絡內容多頭執法互不兼容

盡管網絡信息內容審查存在普遍的認知共識,但這種共識往往較為抽象,在審查標準的細化落地過程中逐漸暴露出問題。網絡內容審查標準呈現碎片化、多樣化和矛盾化的特征[14](p112),多頭執法格局下還面臨尺度不一的問題,執法標準和處罰尺度也缺乏共識,行政執法裁量權過大,導致平臺面臨極不確定的責任風險。

網絡內容生態治理領域長期處于“九龍治水”的局面,各領域、各層級的治理機關對網絡內容治理共識的標準細化存在認知偏差,導致網絡內容審查規范呈現數量多、位階差距大、尺度不一等特點,直接影響平臺內容審查工作的實施落地。據筆者統計,僅中央一級有關網絡內容治理的機關,在數量上就已經超過20個。多元治理主體的職責交叉不清,存在扎堆執法和監管真空的極端現象[15](p142)。由此也引發內容審核相關的法律法規及規范性文件頻繁出臺,僅現行有效的就遠超30部。其中,國務院出臺的行政法規《互聯網信息服務管理辦法》將內容審查負面清單范圍限定在法律、行政法規兩個層級,而由國家網信辦、文化和旅游部、國家廣播電視總局聯合發布的部門規范性文件《網絡音視頻信息服務管理規定》則將審查范圍擴大至違反法律法規的范圍。文化和旅游部出臺的《互聯網文化管理暫行規定》又將內容審查的負面清單范圍劃定為法律、行政法規和國家規定三個范圍。至于“國家規定”的邊界為何,卻并不清楚。多頭監管下審查標準和尺度并不統一,“九不準”①、“十不準”②、“十三條”③和“紅二十條”④是對內容審查的負面清單,“七條底線”⑤則是對網絡信息內容發布與傳輸的正面規定。具體到游戲、直播、短視頻、文學網站等不同業務類型平臺,其審查標準則更為細致。多頭監管下審查標準浩如煙海,不可避免存在沖突矛盾的情況,平臺在內容審查過程中究竟應當遵循何種或者哪些標準并不明確。

網絡內容生態的多頭治理不僅面臨執法依據的相互抵牾,在處罰尺度的把握上也大相徑庭。同樣是存在違法信息,不同執法機關在處罰數額上卻可能存在巨大差異,甚至在定性上呈現截然相反的處理結果。如杭州市文化廣電旅游局就網易云音樂中《Holy War》涉嫌含有宣揚暴力內容的情況,作出罰款人民幣一萬五千元整的行政處罰[16];廣東省網信辦就微信公眾號的內容問題對騰訊公司作出“最高罰款”(50萬)的處罰決定;在“大棚房”事件中,北京市網信辦、北京市規劃國土委在約談58同城、趕集網后,僅作出整改的決定,并未作出任何行政處罰決定[17]。盡管網絡內容治理存在抽象層面的價值共識,但顯然,各部門在個案尺度把握方面存在較為明顯的認知偏差,這種執法的不確定性給網絡平臺履行內容審查義務帶來很大困惑,長期來看也不利于平臺經濟的創新發展。

(二)技術失控:處罰標準與審查能力不匹配

智能識別技術已經在實踐中嵌入內容審查環節,但技術審查仍無法脫離人工輔助,以實現完全獨立的識別過濾效果,技術失誤不可避免。即使輔以人工復核,依舊無法保證百分之百的準確率,審查標準和審查能力并不完全契合。

從內容審查的范圍來看,法定審查清單多為原則性規定,且兼顧公法和私法領域,不僅范圍廣,而且不同類型的信息審查難度也差異甚大,訓練后的智能模型并不足以獨立應對這些復雜情形,平臺存在發現困境。根據《互聯網信息服務管理辦法》相關規定,互聯網信息服務提供者發現其網站傳輸的信息明顯屬于“九不準”范圍的,應當立即停止傳輸,保存有關記錄,并向國家有關機關報告。違反法定義務情節嚴重的,甚至面臨吊銷經營許可證或關閉網站的處罰⑥。從規范層面來看,對平臺的行政處罰應當以平臺已經發現卻未采取行動的主觀過錯為前提,但事實上,其實施效果并不盡如人意,依舊沒有脫離結果論的執法窠臼,忽視對行政相對人主觀過錯認定的問題仍然存在[18](p55)。從《互聯網信息服務管理辦法》所羅列的內容審查負面清單來看,“九不準”的事項兼有危害國家安全、損害國家榮譽、散布謠言、淫穢、色情等公法領域的違法信息以及侮辱或者誹謗他人等侵犯他人合法權益的違法信息。即便當前國內平臺對于黃暴類信息的內容審查已經可以實現較為自主的技術識別,但對于諸如“科學”謠言類信息的判斷,由于涉及專業知識,而難以由平臺獨立作出判斷[19](p82)。至于涉及侮辱誹謗類信息更是因涉及個人隱私,既無法獲取相關訓練數據達到機器判斷的效果,也難以由人工獨立作出真實性判斷,對侵害私人權益類信息主動治理的實現更是無從說起。

智能技術的高度發展在提高信息處理效率的同時,也存在“算法黑箱”問題,加劇了平臺發現的認定難度,擴大了平臺的責任風險。在弱技術審查時代,平臺或可依據《中華人民共和國行政處罰法》(以下簡稱“《行政處罰法》”)第33條第2款的規定主張人工和技術審查的有限性以證明其缺乏主觀過錯,但這一策略在智能技術應用時代卻難以適用。以算法推薦技術為例,《互聯網信息服務算法推薦管理規定》不僅強調算法推薦技術應用平臺應當優先推送符合主流價值導向的積極內容,還要求平臺建立違法和不良信息特征庫,定期審查算法模型①,引導科技向善,不斷擴大智能技術應用平臺的內容審查范圍。《互聯網信息服務算法推薦管理規定》實質上已經變相要求平臺主動進行內容審查,并分類推送。客觀上,所有的信息都經過平臺的選擇編排,很難抗辯其未“發現”違法和不良信息。不可否認,算法技術在編寫設計之初就蘊含了設計者的價值導向,但實際上,智能模型的識別和過濾是利用數據進行機器學習的結果,平臺無法精準控制智能技術的應用效果。決策結果依賴于機器學習的數據來源,不可靠的數據來源不僅可能導致決策失靈,還可能造成隱性偏見,脆弱的算法技術也極易受到機器人水軍等外部因素干擾,誘發輿情事件,造成技術失控[20](p6)。而平臺目前對此尚不具備事前的預見和控制能力,甚至有時基于“算法黑箱”而無法解釋審查和推送結果是如何得到的。如果繼續沿用以往的責任認定思路,發現標準可能就此被架空,再次落入平臺行政處罰的結果論窠臼。

面對眼花繚亂的網絡信息內容審查清單,平臺既存在發現的事實困難,也存在判斷的能力短板。在此背景下,忽視不同類型違法信息的特殊性,一刀切地將所有類型違法信息的審查負擔交給平臺顯然并不合理。忽略平臺的合理注意義務和客觀審查能力而強行施加公法審查義務,并不會提升平臺技術審查能力,反而會加重平臺審查負擔,加劇網絡生態治理矛盾。

(三)權力異化:平臺自治權力邊界不當擴張

平臺基于技術和資源形成的自治權力是網絡平臺承擔內容審查的事實基礎,但同時對審查尺度的把握不當也可能造成平臺權力的不當擴張,缺乏權力約束機制的平臺自治又會進一步衍生出新問題。

抽象共識在具體規則的細化過程中往往存在邊界不清、相互交叉的問題,基于法定內容審查標準的規定原則化和平臺內容動態更新的加速化,實踐中,網絡平臺在履行內容審查義務的過程中必然會根據平臺生態現狀不斷細化更新審查標準,在客觀上形成對內容審查權力的擴張。以《網絡信息內容生態治理規定》設置的違法和不良信息二分的審查清單為例,違法和不良信息所涉內容基本重疊,僅僅存在程度上的差異,在實踐中難以準確區分。《網絡信息內容生態治理規定》第7條中“帶有性暗示、性挑逗等易使人產生性聯想的”內容,與《網絡信息內容生態治理規定》第6條第1款第9項規定的“淫穢色情”類違法信息在內容判斷上基本重合,但在判斷難度和違法程度上又存在差異。再比如《網絡信息內容生態治理規定》第7條規定的“宣揚低俗、庸俗、媚俗內容”“血腥、驚悚”等不良信息,顯然符合公眾對于不良信息的認知共識,但對于何為“低俗”、何為“血腥、驚悚”卻并未給出明確標準。對于違反社會風俗類信息,本就無法準確量化打分,按嚴重程度作出違法與不良分級更是增加了內容審查標準的復雜性,導致技術識別和人工判定面臨更大挑戰,也使得平臺內容審查的法律責任處于不確定狀態。無論是基于規避法律風險,還是平臺內容生態維系的運營需要,網絡平臺必然會行使準立法權,對平臺內容治理采取更為細致的自治型審查策略。

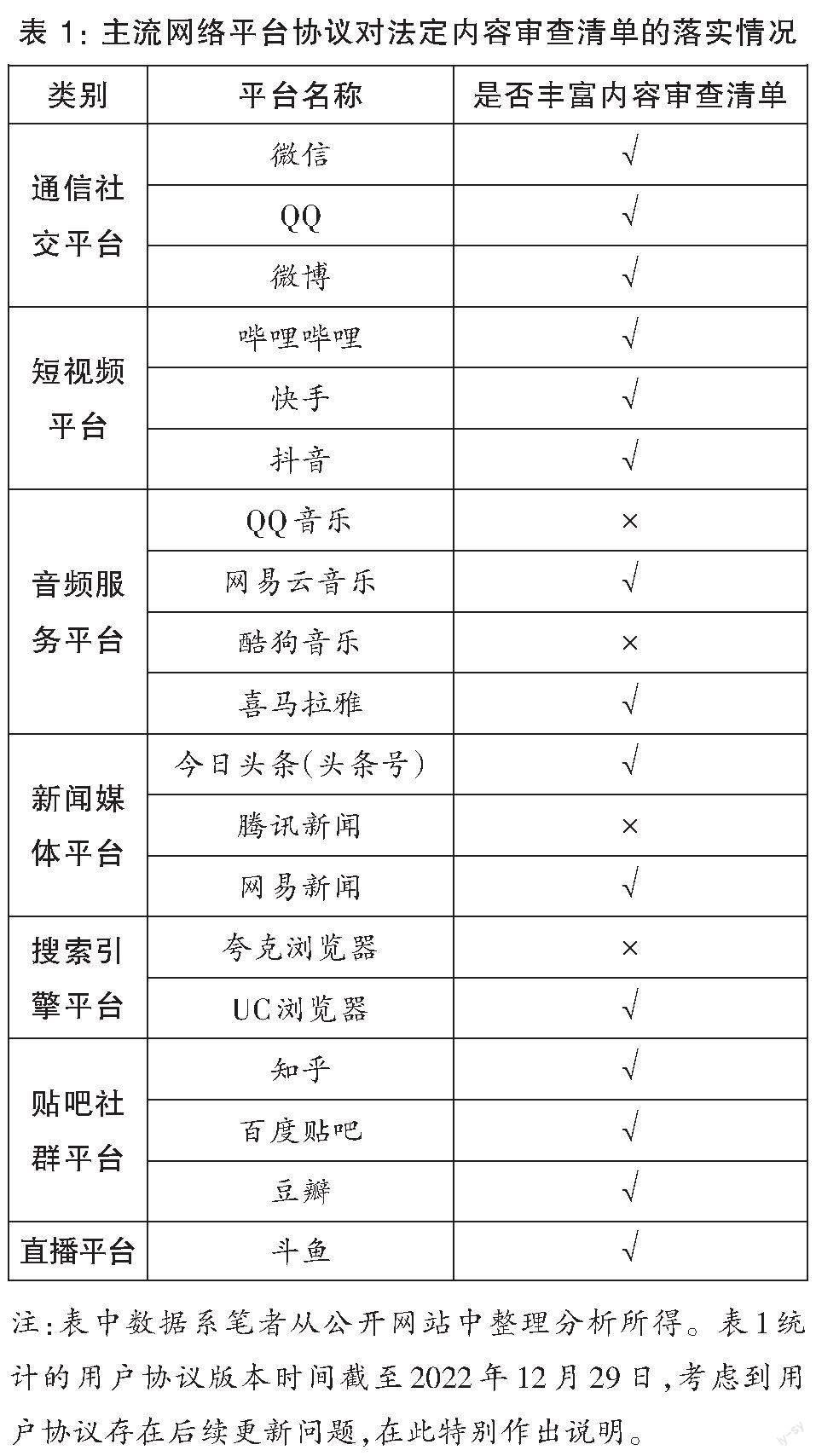

筆者通過調研通信社交、短視頻、音頻服務、新聞媒體、搜索引擎和貼吧社群、直播等各類主流網絡平臺(如表1所示)發現,除了QQ音樂、酷狗音樂、騰訊新聞和夸克瀏覽器四個樣本外,其余樣本網站的用戶協議均在現有的“九不準”“七底線”“紅二十”等法定內容審查清單的基礎上進行擴充豐富,擴大審查范圍。以《微信個人賬號使用規范》為例,協議基于“九不準”的原則性規定,結合平臺“執法”實踐,對每一類信息進行列舉并舉例說明,強化規則的可適用性,設計出符合平臺特性的負面清單。這種細化既有利于明確用戶的行為邊界,也有利于避免對用戶權益的不當減損。不可否認,在現行規則模糊的現實下,以用戶協議等方式細化內容審查范圍,有利于落實網絡內容生態治理要求,一定程度上促進了平臺信息內容生態環境的改善,發揮了平臺自治的正向作用。

但是,在平臺細化過程中也存在一定的權力濫用空間,如果平臺超越法定規制尺度進行內容審查,不僅將破壞用戶的表達自由,還面臨重回互聯網“圍墻花園”的局面,損害數據信息的互聯互通,導致用戶協議和智能技術淪為平臺生態壟斷的工具。《微信個人賬號使用規范》中將分享類信息和特殊口令信息作為負面清單,盡管這一舉措有利于防范詐騙和用戶隱私泄露,但一定程度上也阻礙了信息的互聯互通,不利于跨平臺信息的交流。實踐中也確實出現跨平臺分享的口令被折疊、無法直接以鏈接形式分享等情況。今日頭條的創作平臺《頭條號用戶協議》同樣有類似規定,不允許用戶隨意利用頭條號加入第三方鏈接。添加第三方鏈接可能被系統審查認定為存在引流行為,從而面臨曝光率減少的限流風險。無論是平臺在生態系統內部享有的準立法權、準司法權和準執法權,還是平臺對于用戶投訴舉報的被動處理和自發治理,都在一定程度上依賴于平臺與用戶的契約合意,但是基于便捷性而設定的電子合同并未與用戶進行平等協商,存在諸多損害用戶權益的不公平格式條款。基于技術賦權,平臺還可能實施諸如人為修改搜索排名[21](p107)和主動干涉輿情討論[22]等影響網絡信息正常展示傳播的行為,成為平臺生態內信息推送的絕對權威。

在協議工具與技術邏輯的雙重加持下,用戶和平臺之間已經形成一種“浮士德契約”[23](p25)。表面上平臺為用戶提供內容傳輸服務,但實際上平臺借助用戶協議和技術工具,可隨時阻斷第三方平臺的內容傳播,將用戶流量鎖定在“圍墻花園”內以攫取更高利潤。平臺治理權力的崛起為網絡信息內容治理提供了有效保障,但在公權力向平臺這一私主體下放的過程中,卻忽視了對平臺權力的約束。平臺內容審查的細化尺度,不僅直接影響網絡用戶的權益保障,也可能破壞平臺間的公平競爭秩序。盡管平臺的用戶協議是部分平臺備案的必備材料①,但相關部門僅作形式備案,并未進行實質審查,缺乏對平臺自治權力異化的防范機制。

三、網絡平臺內容審查的路徑優化

網絡平臺內容審查已經成為網絡內容治理的重要環節,但網絡內容生態的多變性和監管格局的復雜性決定了平臺無法獨自承擔繁重模糊的內容審查工作。縱覽網絡平臺內容審查所面臨的層層困境,主要集中于網絡內容生態的執法分歧、平臺審查義務分配的技術考量和平臺自治權力規范三大問題,仍未脫離網絡平臺內容審查制度設置的認知共識、技術把關和權力遷移三個邏輯起點。為做好網絡平臺內容審查的路徑優化,應當回溯網絡平臺內容審查的邏輯前提,有的放矢地為網絡平臺內容治理補苴罅漏,做好配套措施和制度完善工作,優化網絡平臺內容審查路徑。

(一)彌合共識:統籌網絡內容生態的執法格局

網絡信息內容龐雜多變,需要聯合多部門執法資源協調治理,這既是中國特色,也是時代發展的需要。但不能忽視多頭監管因職權交叉造成的重復執法和相互推諉等問題,應當順應互聯網的發展特性,科學地分配執法資源,統籌協調網絡內容生態的執法格局。

一是構建地方網絡內容生態治理的綜合執法體系,營造資源共享、執法高效的互聯網內容執法環境。黨的二十大報告提出,“健全網絡綜合治理體系,推動形成良好網絡生態”[24]。《中共中央關于深化黨和國家機構改革的決定》也強調,“改革和理順市場監管體制,整合監管職能,加強監管協同,形成市場監管合力。深化行政執法體制改革,統籌配置行政處罰職能和執法資源,相對集中行政處罰權,整合精簡執法隊伍,解決多頭多層重復執法問題”[25]。中央層面,《網絡安全法》確立了以國家網信辦為統籌,電信主管部門、公安部門和其他有關機關歸口管理的執法格局,但地方層面仍保留原有的多頭共治格局。對此,為順應互聯網平臺生態的復雜性和衍生性,可借鑒城市管理所構建的綜合執法格局,建立地方網絡內容治理的綜合執法體系。網絡平臺生態具有自創生的系統特性[26](p192),現代城市及其管理作為一個開放的復雜巨系統[27](p66)也具有類似特點,且現代城市管理基于相對集中行政處罰權推進城管綜合執法已經取得了良好的成效[28](p39),為網絡平臺內容生態治理提供了示范。在網絡內容治理領域,通過設置相對集中行政執法權,將若干行政機構的職能集中于一個統一的體系化的行政機構之下[29](p150),既能減少執法層次,理順多層級的政府事權,也能推進綜合執法和跨部門執法,精簡執法隊伍[30](p16),有助于解決執法效率低下等問題,優化網絡平臺內容審查的外部法治環境。

二是建立各執法機關間的商談溝通機制,協調執法標準和執法尺度,凝聚網絡內容治理共識。盡管中央層面對網絡內容治理已經構建了初步的行政治理格局,但當前,行政執法仍存在口徑不一的現象。對此,只有達成行政執法內部的一致共識,才能為平臺落實內容審查提供穩定的規則保障。一方面,各執法機關間應當做好網絡內容治理的協商統籌,達成標準共識。尤其是中央層面,國家網信辦應當發揮統籌管理職能,牽頭組織各機關開展商談溝通工作,破除執法標準碎片化的局面,整合現有規定,制定網絡內容治理領域的高位階規范,在行政機關間達成執法標準上的共識。另一方面,各執法機關間應當合理量化執法尺度,達成處罰層面的認知共識。應當明確行政處罰的法律依據和事實理由,保證行政處罰的合法合理,降低行政處罰的不確定性。為防范“以談代罰”的現象出現,應當完善互聯網內容治理領域行政約談的程序規范,既要做好約談對象的權益保障,也要強化約談內容的透明度,保障約談效果,避免約談泛化成為空談。

(二)技術容錯:合理界定網絡平臺的發現標準

智能技術嵌入審查機制后的平臺審查效率得到極大提升,但技術的有限性不可避免。《行政處罰法》第33條第2款的規定打破了行政處罰不考察違法者主觀認識的既定模式,將主觀過錯納入行政處罰的考量[31](p105)。《中華人民共和國網絡安全法》(簡稱“《網絡安全法》”)也正式確立了以“發現”為前提的過錯責任原則。面對網絡平臺內容審查義務的繁重性和網絡信息的多變性,應當合理界定《網絡安全法》第47條的“發現”標準,遵循主客觀相一致的歸責原則,為技術審查保留一定的容錯空間,避免陷入結果論的執法窠臼。

“發現”蘊含著兩層含義,一是平臺接觸了相關信息,二是平臺能夠判斷其屬于禁止傳播的網絡信息。內容分發技術的廣泛應用使得大部分平臺都能符合“接觸”的要件,但平臺是否能夠判斷信息的性質,技術審查加人工復查的機制能否從海量的網絡信息中篩選出禁止傳播的網絡信息,則是行政執法應當重點考慮的問題。隨著平臺治理實踐的長期摸索和相關技術的不斷改進,部分內容基本能夠實現技術的高度自治,如今日頭條的3.0靈犬模型,對于黃暴低俗信息的識別已經達到91%的準確率[32]。但從法定內容審查的幾個原則性規定來看,要求平臺篩選出全部的禁止傳播內容顯然是不切實際的。對網絡平臺處罰標準的設定應當結合客觀的網絡內容環境與平臺的審查能力,不能超越實際情況,盲目追究平臺責任。

行政機關在對網絡平臺作出行政處罰決定前,應當充分考慮平臺的主觀過錯,結合信息的違法判斷難度、信息出現的位置、平臺的技術能力、平臺是否采取積極措施等多方因素,綜合認定平臺的主觀過錯。一方面,不同類型的信息判斷難度差異顯著[33](p39),平臺責任的追究離不開對涉案信息違法判斷難度的整體感知。如黃暴類信息判斷難度相對低一些,盡管與其他違法信息存在交叉,但總體上判斷其是否屬于禁止傳播類信息并不困難。而對于侮辱誹謗信息的判斷則可能涉及個人隱私,平臺無從考證,無論是技術還是人工都不可能作出判斷。此時對于平臺發現的內涵界定應當限定在用戶投訴的被動發現層面,而不應要求平臺負擔事前的主動干預義務,以免損害信息發布者的表達自由。另一方面,網絡平臺的首頁、榜單等重要環節往往是平臺重點的審查區域[34](p28),信息出現的位置不僅影響信息的傳播力,也反映了平臺在內容傳播中是否起到科技向善的引導作用,成為認定平臺過錯的重要參考。網絡信息浩如煙海,尤其在不良信息和合法信息之間界限模糊的背景下,即便進行日常巡查,也難免存在遺漏,對于這種非典型性違法信息應當結合信息出現的位置,酌情認定平臺過錯。除非出現在首頁、榜單等重點環節的明顯位置,否則不宜過度追究平臺責任。但如果禁止性信息出現在首頁、榜單等明顯位置,則平臺明顯具有審查不力的過錯,應當依法處罰。

此外,平臺處罰標準應當和審查能力相匹配,不能苛責平臺超越客觀能力履行審查義務,如果平臺已經積極采取措施,只是囿于技術不成熟或確實難以判斷的,也不應苛責其存在主觀過錯。如前所述,當前網絡平臺的審查技術主要在黃暴內容的過濾應用方面較為成熟,其他算法模型仍在不斷地訓練和調試中,如果平臺能夠證明確實屬于審查技術的不成熟導致判斷失誤的,應當參考前述其他因素,酌情認定平臺過錯。實踐中,有的平臺還采取與第三方權威機構合作的方式共同治理“科學”謠言[35]。對于“科學”謠言,網絡平臺本身不具備辨別能力,如果由于部分內容本身存在科學爭議而未及時處理,應當將平臺事先求助第三方權威機構的情節納入主動采取治理措施的考量因素,而不能以平臺與第三方權威機構合作為由,提高對平臺謠言治理水平的要求,以免抑制平臺內容治理的積極性。

(三)權力監督:健全平臺內容治理的探索與約束機制

資本是網絡技術發展的重要推動力,這導致資本邏輯在很大程度上主導了網絡信息輿論的生成秩序[36](p24)。網絡平臺具有資本逐利性,越是博眼球的內容越容易吸引流量,借助用戶協議和智能技術崛起的平臺權力如果缺乏底線的約束,可能成為資本斂財的工具,不僅面臨破壞市場秩序的風險,最終也將損害消費者福利。但平臺同時也具有趨利避害的特性,面對嚴苛的行政處罰和平臺內容生態治理的正外部效應,平臺具備自發的治理積極性。對此,應當健全平臺內容治理的監管機制,既要約束平臺權力,防范平臺權力異化,也要充分探索平臺自治的發展空間,以免抑制平臺創新活力。

首先應當明確的是,約束平臺權力并不意味著抑制平臺經濟,應當允許網絡平臺在法定審查規范的基礎上,結合平臺生態特色,細化內容審查清單,為網絡平臺探索內容治理留下自治空間。現行有效的網絡內容審查標準往往是抽象的原則性規定,長期未細化完善,顯然不能適應具體行政處罰的判斷要求[13](p112)。但互聯網的動態發展特征也決定了網絡內容審查標準不可能是一成不變的靜態清單,一旦細化反而會加速暴露法律的滯后性。不同類型、不同賽道的網絡平臺所具備的內容、特色和風格不同,其內容審查重點也多有差異。如網絡直播的內容審查強調即時性,視聽作品重視內容的版權合規性,新聞媒體注重內容的真實性、是否摻雜深度合成技術等。行政機關接收的投訴是有限的,遠不如參與主動審查和對接用戶投訴的網絡平臺了解平臺自身的內容生態特性。規則的明確性與網絡社會動態發展的快速性之間出現強烈的矛盾沖突,僅僅依賴立法無法得到根本的解決,單向的命令控制式監管在互聯網領域無法發揮有效作用。在此背景下,應當允許網絡平臺結合平臺生態特性和執法實踐因時因勢予以動態協調,不斷優化設計出貼合平臺自身特性的內容審查模型和審查標準,采取柔性監管策略,尋求平臺與行政機關的合作治理。

與此同時,為防范平臺權力濫用,應當在自治基礎上完善平臺權力的約束機制設計。有權力就有制約,平臺合法自治的同時應當輔以權力約束機制,明晰權力邊界,做好權力監督。其一,應當提高平臺內容審查的透明度,如公示平臺審查標準,提高算法可解釋性。隨著智能技術的深度整合應用,技術越來越不依賴國家,倒是國家越來越依賴技術,如果不對技術平臺建立約束機制,可能會導致技術控制和反噬社會[37](p24)。網絡平臺作為一個自創生的生態系統,具有平臺內容的風格偏好。不同平臺的內容差異決定了其無法一刀切地適用統一的技術系統,交由各平臺根據內部的信息庫不斷地改進和調整內容審查參數的做法更契合平臺內容審查現實。為防范平臺技術濫用,強化平臺的技術透明度是必然要求。具體來說,一方面,應當加強對平臺技術的科技倫理監督,引導平臺科技向善,強化算法透明度,要求平臺承擔算法解釋義務,并及時根據用戶的投訴異議對算法模型進行優化調整,盡可能降低算法失控風險。另一方面,為方便行政機關的動態監管,同時保障用戶的知情權,應當要求平臺定期公示內容審查標準,明確平臺內部的審查依據。

其二,制定平臺用戶協議的內容規范和紅線,劃定平臺內容審查的權力邊界。當前,現有的《網絡交易平臺合同格式條款規范指引》和《網絡游戲服務格式化協議必備條款》等具體類型的協議規范并未涉及內容審查。一方面,應當制定網絡平臺用戶協議的一般性內容審查尺度規范,防范平臺超越法定范圍過限審查,抑制濫用平臺權力私建“圍墻花園”的數據壟斷傾向,將平臺內容審查權力嚴格地限定在內容治理層面。另一方面,應當要求平臺在用戶協議的約定和內容審查的過程中做好用戶權益保障和權利救濟,在審查標準的制定和修改方面充分吸收用戶的合理建議。值得注意的是,盡管當前學界對于平臺用戶協議[38](p69)和算法技術的規制[39](p86)都提出過備案審查的設想,但由于網絡內容審查多變復雜的特性,平臺隨時可能基于治理實踐而采取修改用戶協議和優化技術模型的措施,事前備案設想難以有效地適應平臺的動態變化。相比之下,由行政機關制定關于審查內容和審查程序保障的框架性范本,對平臺權力的約束具有更直接的效果。

其三,暢通公權力機關與平臺用戶的交互溝通渠道,構建網絡內容生態治理的多方互動共治機制。一方面,應當建立用戶對平臺內容審查規則的建議和投訴通道,并將情況實時共享至公權力機關。網絡用戶作為平臺生態的組成部分和網絡平臺服務的對象更具評價平臺的話語權,暢通用戶的投訴通道不僅有利于行政機關和檢察機關及時動態掌握平臺內容審查的情況,也有利于為用戶權益保障提供救濟渠道,還能在溝通反饋中強化用戶的參與感和獲得感,加強平臺用戶的自律性,優化網絡內容治理的法治環境。另一方面,可將用戶投訴作為檢察機關獲得違法線索的重要渠道,建立網絡平臺治理領域的檢察公益訴訟機制。互聯網具有極強的傳播力,無論是網絡平臺尺度超標的一對多的格式條款,還是網絡禁止性內容的不力治理,都可能造成對不特定多數網絡用戶利益的嚴重損害,更不必說超級平臺的影響力。基于對公共利益的維護,檢察機關有權對平臺協議、社區規范的審查尺度超標以及平臺內容審查不力的行為提起民事公益訴訟,通過訴前檢察建議甚至是訴訟等方式督促網絡平臺改進自治規則,形成由公權力機關和用戶組成的內外監督機制,促進平臺內容審查自治生態的良性演化。

四、結語

交由平臺承擔內容審查義務的路徑選擇符合當前我國網絡內容治理的現實需要,但缺乏良好配套措施的平臺自治只會單方面加大平臺負擔,并不能取得良好的治理效果,而過分賦予平臺治理權限又可能造成平臺權力的異化。內容審查不能一味地將內容審查負擔推卸給平臺,而應當優化配套制度,采取柔性的監管方式,為網絡平臺內容生態自治營造良好的法治環境,達到平臺內容治理與平臺經濟繁榮的雙贏目標。

參考文獻:

[1]Karmen Erjavec, Melita Poler.You Dont Understand, This is a New War! Analysis of Hate Speech in News Web Sites Comments[J]. Mass Communication and Society, 2012(6).

[2]支振鋒,范夏欣.社交媒體時代的信息操控及其規制[J].青年記者,2022(19).

[3]Alex Hern. Ex-Facebook Worker Claims Disturbing Content Led to PTSD[EB/OL].(2019-12-04)[2023-01-08].https://www.theguardian.com/technology/2019/dec/04/ex-facebook-worker-claims-disturbing-content-led-to-ptsd.

[4]Casey Newton. The Terror Queue [EB/OL]. (2019-12-16)[2023-01-08]. https://www.theverge.com/2019/12 /16 /21021005/google -youtube -moderators -ptsd-accenture-violent-disturbing-content-interviews-video.

[5]今日頭條上線“靈犬”小程序 將開放反低俗技術模型[EB/OL]. (2018-11-20)[2022-12-08].http://media.people.com.cn/n1/2018/1120/c14677-30409776.html.

[6]Facebook. Community Standards Enforcement [EB/OL]. (2022-01-09)[2023-01-08].https://transparency.fb.com/zh-cn/policies/improving/community-standards-enforcement-report/.

[7]唐銘,劉曉.騰訊:數字化助手,賦能新型主流媒體建設[J].國際品牌觀察,2021(24).

[8]Jinhe Liu, Le Yang. “Dual‐Track” Platform Governance on Content: A Comparative Study between China and United States[J].Policy & Internet, 2022(2).

[9]徐敬宏,袁宇航,鞏見坤.中國語境下的網絡平臺治理:關鍵議題、現有模式與未來展望[J].鄭州大學學報(哲學社會科學版),2022(1).

[10]韓新華,李丹林.從二元到三角:網絡空間權力結構重構及其對規制路徑的影響[J].廣西社會科學,2020(5).

[11]周輝.技術、平臺與信息:網絡空間中私權力的崛起[J].網絡信息法學研究,2017(2).

[12]Reinier H. Kraakman. Gatekeepers: The Anatomy of a Third-Party Enforcement Strategy[J]. The Journal of Law, Economics, and Organization, 1986(2).

[13]K. Sabeel Rahman. The New Utilities: Private Power, Social Infrastructure, and the Revival of the Public Utility Concept[J]. Cardozo Law Review, 2018(5).

[14]張華.網絡內容治理行政處罰實踐難題及其制度破解[J].理論月刊,2022(9).

[15]尹建國.我國網絡信息的政府治理機制研究[J].中國法學,2015(1)

[16]央廣網.涉宣揚暴力 網易云音樂運營方遭行政處罰[EB/OL]. (2021-06-02)[2023-01-01].http://finance.cnr.cn/2014jingji/djbd/20210602/t20210602_525502707.shtml.

[17]胡文華.《網絡安全法》執法案例匯總第二期[EB/OL]. (2017-10-13)[2022-12-30].https://mp.weixin.qq.com/s/ouDszZXtibPqGWubgawjZQ.

[18]尹培培.網絡安全行政處罰的歸責原則[J].東方法學,2018(6).

[19]謝惠加,陳柳汐.突發公共衛生事件網絡謠言的法律規制[J].當代傳播,2021(1).

[20]Federal Trade Commission. Combatting Online Harms Through Innovation [EB/OL].(2022-06-16)[2023-01-07].https://www.ftc.gov/reports/combatting-online-harms-through-innovation.

[21]段宏磊.人工智能搜索服務的演化風險與法律規制[J].上海師范大學學報(哲學社會科學版),20221(2).

[22]國家網信辦.國家網信辦指導北京市網信辦依法約談處罰新浪微博[EB/OL]. (2020-06-10)[2023-01-04].https://mp.weixin.qq.com/s/p7ozwLCviSUolYl4mIbxOg.

[23]易前良.網絡平臺在內容治理中的“在線看門人”角色[J].青年記者,2020(7).

[24]習近平.高舉中國特色社會主義偉大旗幟 為全面建設社會主義現代化國家而團結奮斗——在中國共產黨第二十次全國代表大會上的報告[EB/OL]. (2022-10-25)[2023-10-04].https://www.gov.cn/xinwen/2022-10/25/content_5721685.htm.

[25]中共中央關于深化黨和國家機構改革的決定[EB/OL]. (2018-03-04)[2023-11-04].https://www.gov.cn/zhengce/2018-03/04/content_5270704.htm.

[26]馮果,劉漢廣.互聯網平臺治理的生態學闡釋與法治化進路[J].福建論壇(人文社會科學版),2022(4).

[27]宋剛,唐薔.現代城市及其管理——一類開放的復雜巨系統[J].城市發展研究,2007(2).

[28]張步峰,熊文釗.城市管理綜合行政執法的現狀、問題及對策[J].中國行政管理,2014(7).

[29]關保英.大行政執法的概念及精神解讀[J].江西社會科學,2020(9).

[30]王敬波.論我國城管執法體制改革及其法治保障[J].行政法學研究,2015(2).

[31]金成波.行政處罰中違法者主觀認識論綱[J].當代法學,2022(4).

[32]安全內參.今日頭條內容安全檢測工具“靈犬”技術原理揭秘 [EB/OL]. (2019-07-31)[2023-01-04]. https://www.secrss.com/articles/12637.

[33]謝惠加,李謝標.短視頻平臺版權侵權注意義務實證研究[J].中國出版,2023(9).

[34]謝惠加,何林翀.算法推薦視角下短視頻平臺注意義務的完善[J].中國出版,2022(19).

[35]關于公眾平臺辟謠機構的相關說明[EB/OL].(2022-07-03)[2023-01-06]https://kf.qq.com/faq/17030722muuu170307MFBny2.html.

[36]舒建華.網絡意識形態中的資本邏輯及其規范路徑[J].湖北行政學院學報,2023(3).

[37]鄧曦澤.主體技術政治學論綱:一種新型權力的誕生[J].江海學刊,2021(5).

[38]徐滌宇,王振宇.平臺服務協議行政規制的檢視與完善[J].中州學刊,2022(7).

[39]張吉豫.論算法備案制度[J].東方法學,2023(2).