調理劑對酸性富硒土壤改良效果的初步研究

張陽陽, 王夢園, 周 偉, 汪 丹, 閆加力

(1.湖北省地質科學研究院(湖北省富硒產業研究院),湖北 武漢 430034; 2.湖北省硒生態環境效應檢測中心,湖北 武漢 430034)

硒(Se)是人體必需的微量元素之一,能提高人體免疫力、預防癌癥、治療糖尿病,并對鉛、鎘、汞、砷、鉈等重金屬有拮抗作用[1-2]。硒在環境中的分布極不均衡[3],中國是缺硒最嚴重的國家之一,貧硒地區占國土面積的72%[4]。因此,營養學家呼吁全社會抓好貧硒地區居民的補硒工作[5]。目前,通過食用富硒農產品補硒,被認為是一種較為安全有效的方式,因此合理提高農產品硒含量是人類獲取硒營養的重要途徑。

湖北省土地質量調查工作在恩施州發現了大量優質富硒土壤資源[6]。但是,近年來受多種因素影響,恩施州耕地土壤日漸酸化[7],影響了水稻對硒的吸收利用,從而導致富硒水稻占比較低。現階段富硒農產品生產技術主要有2種:①利用天然富硒土壤,通過施加土壤調理劑,提高土壤硒的生物有效性;②通過施加外源硒(硒肥),提高土壤硒含量。但施用硒肥存在一定風險,對土壤的影響未知,可能會引起一定的污染,并且對于土壤硒資源也是一種浪費[8]。因此,通過施加土壤調理劑提高土壤有效硒含量是較為理想的一種方式。

在諸多土壤調理劑中,磷肥、生物炭和生石灰被證明對提高土壤硒的生物有效性具有積極作用。前人研究表明,土壤中的硒和磷在化學行為上具有一定的相似性,二者在土壤中存在競爭吸附作用,增加磷肥可使硒從土壤中釋放出來,提高土壤硒的生物有效性[9]。另外,有機質是土壤中固定和貯存硒的重要媒介,生物炭的施用是提高土壤有機質含量的有效途徑。相關研究表明有機質含量與可供作物吸收的硒形態含量呈顯著正相關關系[10]。除此之外,土壤中的硒形態易受土壤酸堿性的影響,生石灰可以中和酸性土壤,提高土壤pH值,從而提高土壤硒的生物有效性[11]。因此,基于前人的研究結果,針對恩施州利川市富硒酸性土壤,以水稻為研究對象,開展盆栽試驗,研究磷肥、生物炭、生石灰的不同配施方式對土壤改良效果及硒生物有效性的影響,旨在為推進恩施州天然富硒水稻種植關鍵技術研究提供科學依據和技術支持。

1 材料與方法

1.1 試驗場地

盆栽試驗場所位于湖北省武漢市蔡甸區張灣街富硒產業實驗研究基地內,試驗全程都在網室中進行,保持通風與足夠的光照,且作物生長全程均使用去離子水澆灌,保障盆栽中的作物與土壤不會受到外部因素的影響。

1.2 試驗土壤

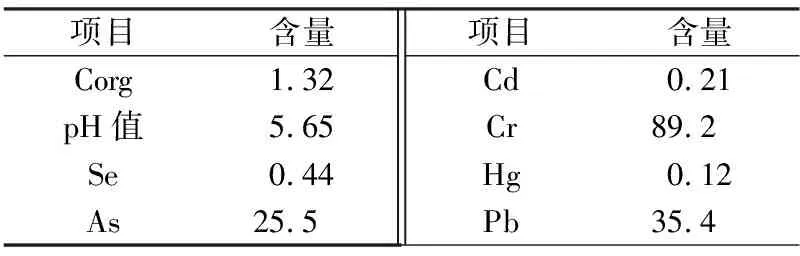

1∶5萬土地質量地球化學評價項目在利川市汪營鎮采集了水田土壤樣品110件,其中硒含量達到富硒標準(≥0.4 mg/kg)的有88件,占采樣總數的80%。根據利川市汪營鎮富硒土壤分布情況,選擇該鎮梨樹村水稻田(地理坐標:東經108°45′42.05″,北緯30°16′25.54″)土壤作為盆栽試驗土壤,其理化性質見表1,可知試驗土壤偏酸性,硒含量達到了富硒標準,且重金屬含量不超標,符合試驗要求。同時,該項目共采集水稻籽粒樣品135件,其中45件的硒含量≥0.04 mg/kg,對應的根系土硒含量為0.1~1.43 mg/kg。

表1 試驗土壤理化性質Table 1 Physical and chemical properties of the tested soil

1.3 試驗材料

調理劑:①鈣鎂磷肥,荊門市高園磷肥有限公司生產,有效磷(P2O5)含量≥120 g/kg,pH值為7~10;②小麥生物炭,河南譽中奧農業科技有限公司生產,碳含量≥950 g/kg,pH值為8.34;③過磷酸鈣,湖北豐樂生態肥業有限公司生產,有效磷含量≥120 g/kg,pH值為2.55;④生石灰,建德市新安江永合塑料廠生產,氧化鈣含量≥990 g/kg,pH值為12.39。

水稻種:榮優華占,北京金色農華種業科技有限公司江西分公司提供,為利川市當地主栽品種。

1.4 試驗方法

將試驗土壤風干、過2 mm篩,準確稱量18 kg裝進花盆(花盆直徑30 cm,高35 cm),與基肥(按農戶種植正常基肥用量)及調理劑混合均勻。

本研究中除對照組(CK,常規基肥用量,不施調理劑)外,設置了鈣鎂磷肥、過磷酸鈣、小麥生物炭、生石灰單獨施用和復配施用共5種不同處理方式的試驗組,即T1:鈣鎂磷肥(6 g/kg);T2:鈣鎂磷肥(6 g/kg)+小麥生物炭(2.4 g/kg);T3:過磷酸鈣(6 g/kg);T4:過磷酸鈣(6 g/kg)+小麥生物炭(2.4 g/kg);T5:生石灰(6 g/kg)+小麥生物炭(2.4 g/kg)。盆栽試驗于2021年4月布置完成,并于同年9月進行土壤及水稻樣品的采集。

1.5 測定項目與方法

水稻成熟期收獲水稻植株,將其按不同的器官(根和籽粒)進行分離,并用去離子水沖洗干凈后烘干、磨碎,保存于密封塑料袋用于生物量及化學測定。所有玻璃器皿均置于10%稀鹽酸溶液中浸泡過夜,用去離子水洗凈后烘干使用。

樣品由湖北省地質實驗測試中心進行測試,土壤pH值采用水浸提電位法測定;有機質含量采用油浴外加熱重鉻酸鉀氧化—容量法測定;全硒采用氫化物—原子熒光光譜法測定;有效硒含量的測定,采用0.1 mol/L的磷酸二氫鉀溶液浸提,硝酸+雙氧水(體積比為7∶1)混酸進行微波消解后,用氫化物—原子熒光光譜法測定;水稻植株樣硒含量的測定,采用硝酸、氯酸消解,用氫化物—原子熒光光譜法測定。實驗方法及過程均滿足NY/T 1004—2006、NY/T 3420—2019、GB 5009.93—2017等規范的要求。

1.6 數據處理

采用Microsoft Excel 2010軟件進行數據的統計分析,采用DPS9.01軟件進行數據的單因素方差分析,采用Duncan新復極差法進行數據的顯著性檢驗,并用Origin21及SigmaPlot10.0軟件進行圖件繪制。

2 分析與結果

2.1 不同處理對土壤pH值的影響

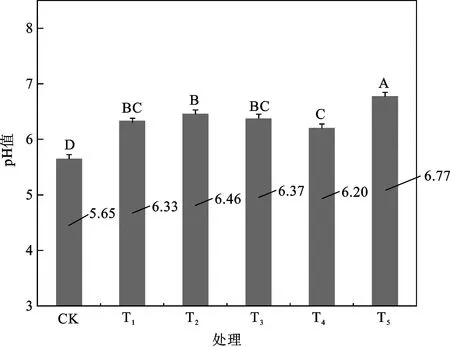

通過提高土壤pH值來提高土壤有效硒含量是一種常用手段,土壤有效硒含量與其pH值呈正相關關系,pH值越大,有效硒含量越高[12]。圖1是不同處理對土壤pH值影響的柱狀圖,結果顯示幾種處理均能在一定程度上提高土壤pH值,增幅為0.55~1.12。CK土壤pH值為5.65,呈弱酸性,各處理與CK之間存在極顯著差異(P<0.01),土壤pH值由高到低依次是T5>T2>T3>T1>T4>CK。其中T5處理的土壤pH值最高,為6.77;T4處理的土壤pH值最低,為6.20,說明一定量的生石灰與小麥生物炭組合對土壤酸化的改良效果最明顯。

注:圖中大寫字母表示不同處理間差異達到極顯著水平(P<0.01),后圖同。圖1 不同處理對土壤pH值的影響Fig.1 Effects of different treatments on soil pH

2.2 不同處理對土壤硒形態的影響

土壤硒的生物有效性與硒形態有關,硒形態包括:水溶態、離子交換態、碳酸鹽結合態、腐殖酸結合態、鐵錳結合態、強有機結合態、殘渣態。由圖2可知,CK土壤中腐殖酸結合態、強有機結合態、殘渣態硒含量占比較高,分別為35.0%、32.3%、27.2%,說明這三者為硒的主要存在形態;而其他4種形態的硒含量占比較小,水溶態、鐵錳結合態、離子交換態、碳酸鹽結合態硒含量占比分別為2.5%、1.6%、0.8%、0.6%,其中可供作物吸收的水溶態和離子交換態硒僅占3.3%。以上說明,雖然試驗土壤中總硒含量達到了富硒土壤標準(≥0.4 mg/kg),但土壤中硒的生物有效性較低。

圖2 不同處理對土壤硒形態的影響Fig.2 Effects of different treatments on soil selenium forms

不同處理的土壤硒形態分析表明,施用調理劑后,土壤中水溶態和離子交換態硒含量占比均高于CK組,提升效果依次是T4>T1>T2>T3>T5>CK,說明5種處理都能促進提高土壤有效硒含量。其中,T4、T1和T2處理對土壤水溶態和離子交換態硒含量提高效果最好。T4處理提高至3.8%,較CK增加了0.5%;T1處理提高至3.7%,較CK增加了0.4%;T2處理提高至3.7%,較CK增加了0.4%(圖2)。

2.3 不同處理對土壤有效硒含量的影響

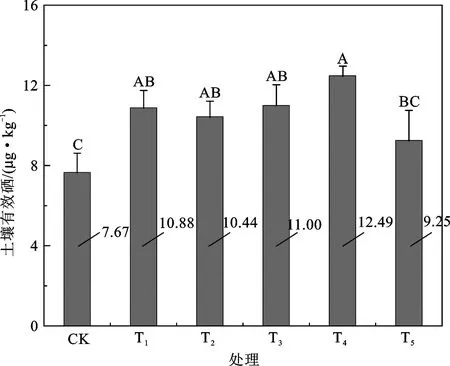

土壤的有效硒含量與作物對土壤硒的吸收利用程度存在良好的相關性,能夠更加全面地反映出土壤硒的生物有效性[13-14]。水溶態與可交換態硒被稱為有效硒,是能夠被植物直接吸收利用的部分,是決定食物鏈中硒水平的關鍵因素之一[15]。分析各處理的效果(圖3)發現,與CK相比,不同處理的土壤中有效硒含量均有不同程度地提高,除T5之外,其他處理與CK之間均存在極顯著差異(P<0.01)。各處理對土壤有效硒含量的提高效果從高到低依次是T4>T3>T1>T2>T5>CK,土壤有效硒含量提高了1.58~4.82 μg/kg,增幅為20.6%~62.8%。其中T4、T3、T1處理的土壤有效硒含量增加值最多,分別較CK提高了4.82、3.33、3.21 μg/kg,增幅分別為62.8%、43.4%、41.9%。

圖3 不同處理對土壤有效硒含量的影響Fig.3 Effects of different treatments on available selenium content in soil

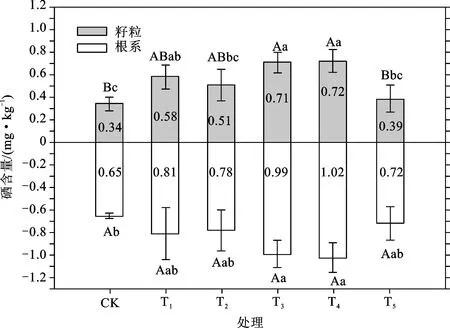

2.4 不同處理對水稻籽粒與根系硒含量的影響

水稻植株的硒含量是評價土壤調理劑改良效果的重要指標。試驗結果表明,各處理均能提高水稻籽粒和根系硒含量(圖4)。各處理對水稻籽粒硒含量的提高效果從高到低依次是T4>T3>T1>T2>T5>CK,硒含量提高了0.05~0.38 mg/kg,增幅為14.7%~111.8%。其中T4、T3、T1處理的水稻籽粒硒含量與CK的差異達到了極顯著水平(P<0.01),較CK分別提高了0.38、0.37、0.24 mg/kg,增幅分別為111.8%、108.8%、70.6%;水稻根系硒含量較CK分別提高了0.37、0.34、0.16 mg/kg,增幅分別為56.9%、52.3%、24.6%。各處理對水稻籽粒和根系硒含量的影響與對土壤有效硒含量的影響趨勢基本一致。

注:圖中小寫字母表示不同處理間差異達到顯著水平(P<0.05)。圖4 不同處理對水稻籽粒、根系硒含量的影響Fig.4 Effects of different treatments on selenium content in rice grains and roots

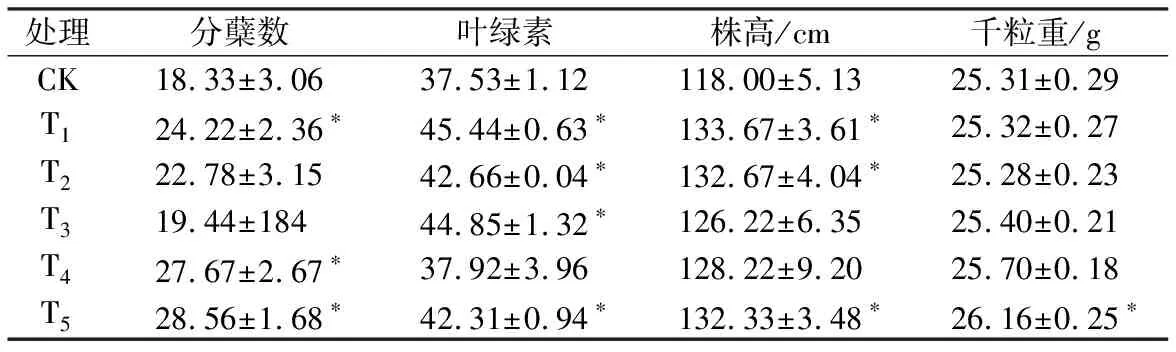

2.5 不同處理對水稻生長發育的影響

水稻的產量主要由3個“可見”的農藝性狀——粒重、穗粒數和有效分蘗數構成,這些農藝性狀又受到營養利用效率、光合作用效率等“不可見”的生理性狀的影響[16]。水稻的分蘗數直接決定了其有效分蘗數的多寡[16],葉綠素值可以反映其光合作用效率的大小[17],合理的株高有利于形成較高的產量和較強的抗逆性[18],因此本研究選用千粒重、分蘗數、葉綠素、株高等4個農藝性狀作為評價水稻生長發育狀況的指標。

不同處理對水稻生長發育影響的效果見表2。由表2可以看出,各處理分蘗數均高于CK,以T5、T4、T1處理最高,與CK之間存在顯著差異(P<0.05),由CK的18.33分別提高至28.56、27.67、24.22,說明配施生石灰和小麥生物炭、配施過磷酸鈣和小麥生物炭、單施鈣鎂磷肥均能顯著提高水稻分蘗數。

表2 水稻農藝性狀統計Table 2 Statistical table of agronomic shapes of rice

葉綠素統計結果顯示,除T4處理外,其他處理的葉綠素均顯著高于CK(P<0.05),其中T1、T3處理提高至45.44、44.85,較CK(37.53)提高了21.0%、19.5%,說明施用一定量的鈣鎂磷肥或過磷酸鈣具有促進光合作用效率的潛力,對植株營養生長與抗逆性的提高具有積極作用。

株高統計結果顯示,各處理的株高均高于CK,其中T5、T1、T2處理與CK之間存在顯著差異(P<0.05),其中T5處理為132.33 cm,說明配施一定量的生石灰和小麥生物炭對于水稻株高這一指標的促進作用較其他處理更為顯著。

千粒重統計結果顯示,除T2處理外,其他處理對水稻千粒重均有提高效果。其中T5處理的水稻千粒重由CK的25.31 g提高至26.16 g,兩者之間存在顯著差異(P<0.05),說明配施一定量的生石灰和小麥生物炭有助于提高水稻千粒重,對產量的提高具有積極影響。

3 討論

3.1 不同調理劑對土壤pH值的影響

試驗結果顯示,不同調理劑組合均能提高土壤pH值,其中T5處理的土壤pH值最高,呈中性,說明一定量的生石灰和小麥生物炭配施具有改良酸性土壤的效果,其原因可能是生石灰呈堿性,能中和土壤中的氫離子。另一方面可能與小麥生物炭有關,這與已有報道中反映的趨勢相同[19],其機理可能是生物炭表面富含大量羥基、酚羥基等含氧官能團,這些官能團會與土壤中的氫離子發生絡合反應,從而達到中和土壤酸度的效果[20]。

3.2 不同調理劑對土壤有效硒含量的影響

研究顯示,在不同調理劑配施處理中,提高土壤有效硒含量效果最好的是T5處理,即配施過磷酸鈣和小麥生物炭。磷可以使土壤中的固定態硒向有效態硒轉變[21],可能與兩者在土壤中均以陰離子形態存在,化學行為具有一定的相似性,在土壤膠體的吸附位點上存在競爭關系有關。因此,施用含磷土壤調理劑可能會減少亞硒酸鹽在土壤固體表面的吸附[22]。另外,發現施用過磷酸鈣對土壤有效硒含量的提升效果優于施用鈣鎂磷肥,其可能與鈣鎂磷肥為難溶性磷肥,肥效相較于過磷酸鈣更慢有關。因此,在實際施用土壤調理劑進行土壤改良時,應注意結合原料粒徑、可溶性進行綜合考慮,以最大程度地提高調理劑的利用率。研究發現,施用小麥生物炭對土壤有效硒含量的提高更為顯著,除了對土壤pH值造成影響外,可能還增加了土壤有機質含量,后者被證明對土壤硒的生物有效性具有雙重調節作用,一定條件下具有提高土壤硒的生物有效性的效果[23]。

值得注意的是,本研究證明T5處理即配施生石灰和小麥生物炭對提高土壤pH值效果最好,但土壤有效硒含量提高最多的是T4處理,即配施過磷酸鈣和小麥生物炭,說明土壤pH值與土壤有效硒含量之間可能并不是絕對的正相關關系。嚴佳[24]研究了不同調理劑對土壤pH值和有效硒含量的影響,結果表明在施用同等用量水平下,鈣鎂磷肥對酸性茶園土壤pH值的提高效果比生石灰稍差,但對土壤有效硒的提高效果要優于生石灰,這與本研究結果類似,說明土壤有效硒的提高并不完全取決于土壤pH值,可能與多種因素相關。

3.3 不同調理劑對水稻籽粒和根系硒含量的影響

不同土壤調理劑對水稻籽粒和根系硒含量提高效果顯著,T4處理即配施過磷酸鈣和小麥生物炭的水稻籽粒硒含量最高,較CK提高了113.9%,初步分析可能與調理劑原材料本身對土壤性狀的影響有關。姚歡等[9]研究指出,含磷材料具有提高土壤有效硒質量比的作用,此外,生物炭在酸性土壤的應用中具有促進土壤硒的溶解和釋放的作用。雖然有施用生物炭對根系硒含量有積極影響,但對地上部分硒含量影響較小的報道[25],但這可能與生物炭材料不同、作物種類與供試土壤性狀不同有關,也可能與本研究配施材料的相互作用有關。一定量的過磷酸鈣與小麥生物炭配施,具有促使土壤硒被活化、促進水稻植株硒富集與轉運的作用。

3.4 不同調理劑對水稻生長發育的影響

試驗結果顯示,配施生石灰和小麥生物炭對提高水稻分蘗數、株高、千粒重效果最好。生石灰被證明對改良酸性土壤、促進作物根系和地上部分發育具有積極影響[26-27],原因主要是生石灰的施用有利于提高土壤pH值,并降低土壤交換性酸總量和土壤交換性鋁含量,進而促進根系發育。也有研究表明,過量施用生石灰會影響土壤結構,造成土壤板結,以及鉀、鈣、鎂等營養元素失調,導致作物減產[28]。因此,在實際農業生產中施用適量的生石灰至關重要。此外,處理中所用到的生物炭也被證明能改善土壤肥力,增強植株光合能力,提高水稻有效分蘗數,進而提高水稻產量[29-30]。這與本研究結果一致,其原因可能是因為施加生物炭有利于提高土壤有效養分含量,從而促進作物生長發育[31]。

葉綠素是最重要的光合色素之一,在光合作用過程中扮演著重要角色。此次試驗中,單施鈣鎂磷肥和過磷酸鈣對水稻葉片葉綠素的提升效果最顯著。張裕川[32]研究認為,磷肥對葉綠素含量有顯著影響(P<0.05),葉綠素含量隨著磷肥施用量的增加而提高,這與此次結果一致。磷肥的合理施用不僅能提高水稻葉綠素含量,還能促進水稻生長,但要注意其用量,過量的磷肥會導致植株株高降低、莖粗縮小,葉面積指數逐漸減小[32]。

4 結論

(1) 本研究設置的5種處理均能提高土壤有效硒含量,并提高水稻籽粒和根系的硒含量。土壤有效硒含量提升趨勢與水稻硒含量提升趨勢一致,從高到低依次是T4>T3>T1>T2>T5>CK,其中T4處理(配施過磷酸鈣(6 g/kg)+小麥生物炭(2.4 g/kg))效果最好,與CK的差異達到極顯著水平(P<0.01),土壤有效硒含量從7.67 μg/kg(CK)提高至12.49 μg/kg,較CK增長了62.8%;水稻籽粒硒含量較CK提高了0.38 mg/kg,增長111.8%;水稻根系硒含量較CK提高了0.37 mg/kg,增長56.9%。

(2) 5種處理對提高土壤pH值均有極顯著效果(P<0.01),對水稻生長發育也有積極影響。其中T5處理(配施生石灰(6 g/kg)+小麥生物炭(2.4 g/kg))的效果最好,pH值從5.65(CK)提高至6.77;株高、分蘗數、葉綠素和千粒重均顯著高于CK(P<0.05)。

(3) 基于本研究結果,針對利川地區酸性富硒土壤,推薦使用生石灰與小麥生物炭配施的方式進行土壤改良,具體用量應在考慮經濟成本的基礎上結合大田試驗進行驗證。