無錫地鐵某區段巖溶發育特征及地基穩定性理論分析

郭書蘭, 劉 羊, 董聰慧, 俞良晨, 李佳寶

(1.安徽建筑大學 安徽省膨脹土力學與工程研究院,安徽 合肥 230601; 2.廣州市城市規劃勘測設計研究院,廣東 廣州 510060; 3.中鐵南方投資集團有限公司,廣東 深圳 518054; 4.南京大學 地球科學與工程學院,江蘇 南京 210023)

隨著城市建設的快速發展,軌道交通已成為一座城市的名片,但中國是一個巖溶廣泛分布的國家,在軌道交通建設過程中經常會遇到巖溶地質災害問題,由巖溶引起的地面塌陷、隧道突泥突水等工程問題很多[1],例如2002年圓梁山隧道突水事故、2007年伊萬鐵路野山關突泥突水事故。灰巖等碳酸鹽巖具有可溶性,在一定的水力及地質環境條件下,易發生巖溶溶蝕作用,形成各種各樣的溶蝕構造,嚴重威脅地基與基礎工程的安全性[2-3]。因此對于巖溶區,需進行專門的巖溶工程地質勘探[4]。

受地質構造與地質環境等影響,巖溶發育特征具有地域性,不同區域的巖溶分布規律不同,研究巖溶的發育特征非常有益于地鐵等軌道交通的設計與施工[5]。但受制于巖溶地質條件的復雜性及地域性,在地下工程勘察與建設中,理清巖溶發育特征并查明巖溶分布規律比較困難,需要不斷地進行探索。目前在巖溶工程勘察中,常用鉆探方法來查明巖溶發育情況,但是現有的鉆探方法經濟性較低,在控制成本的條件下鉆孔數目較少且間距較大,導致最終的鉆探結果與實際巖溶分布存在較大的出入[6]。近年來,物探技術逐漸發展,包括微動勘探、高密度電法、跨孔CT等,不同的物探技術優缺點各不相同,比如微動勘探具有探測深度大、抗干擾能力強的特點,高密度電法是一種較為可靠、便捷且經濟的方法,但上述常規的物探方法均存在物探結果分辨率不高的問題[7-8]。綜合來看,目前運用CT技術進行鉆孔間的巖溶探測越來越廣泛,且解譯效果優于其他物探方法[9-10]。

無錫地區作為蘇南地區核心地帶,隨著城市建設的發展,地下工程發展迅速,越來越多的地鐵工程建設涉及到巖溶問題[11]。與中國西南地區不同,蘇南地區的巖溶發育規模較小,在工程建設過程中很容易被忽視[12]。近年來無錫地區頻繁出現巖溶引起的地面塌陷地質災害問題,引起了國內外眾多學者的關注,也引起了工程建設部門的重視。但是由于前期研究較少,目前缺少系統的無錫地區巖溶發育情況及其巖溶地質災害的資料。因此,結合無錫地鐵4號線某區段的工程地質條件以及水文地質條件,運用跨孔CT技術得到場地的巖溶發育特征,在此基礎上對場區地基開展穩定性分析,為巖溶地基的處理及地鐵的設計與施工提供科學依據。

1 場區概況與地質條件

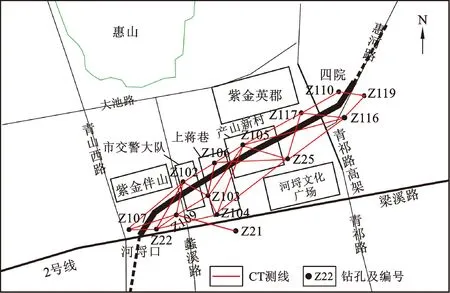

1.1 場區概況

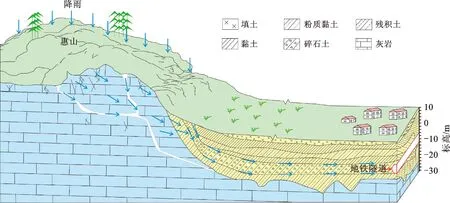

如圖1所示,無錫地鐵4號線某區段位于無錫市濱湖區范圍內。該工程運用傳統的礦山法及盾構法進行施工,并在勘察過程中發現該區段地基埋藏型巖溶發育。場區位于山前緩坡區段,水位變化大,溶洞的大小及充填物性質各異,在施工中很容易出現不均勻沉降、地面塌陷等工程地質災害問題,直接影響設計方案與施工方法的選擇。場區位于湖積平原區,地形起伏小,地層傾向SE,走向NE,傾角較緩,多在10°~20°。基巖埋深在21~32 m,土巖界面在空間上呈波狀起伏。此外,該區屬于亞熱帶季風氣候區,四季分明,降雨豐沛。場區內不存在地表河流,但其北臨惠山,南接太湖,地下水徑流極其活躍,這些都給巖溶發育提供了基礎條件。

圖1 場區地鐵線路示意圖Fig.1 Subway line section in the field area

1.2 區域地質構造

區域資料顯示,無錫市區地貌以平原為主,零星散布著低山、殘丘。經現場勘察,場區地形較平坦,現狀地面標高在5.0~9.8 m,地形呈現出“V”字形(三山夾兩盆)。經過現場工程地質踏勘,發現場區附近存在2條斷裂。場區處于馬山—惠山背斜東南翼,并且蘇錫常斷裂(F1)和和橋—陽山斷裂(F2)交匯于此。其中蘇錫常斷裂是無錫—宿遷斷裂的一部分,走向NE,傾角約60°,在產山新村東側與地鐵線路相交。場區內斷裂自晚更新世以來皆未活動。

1.3 工程地質條件

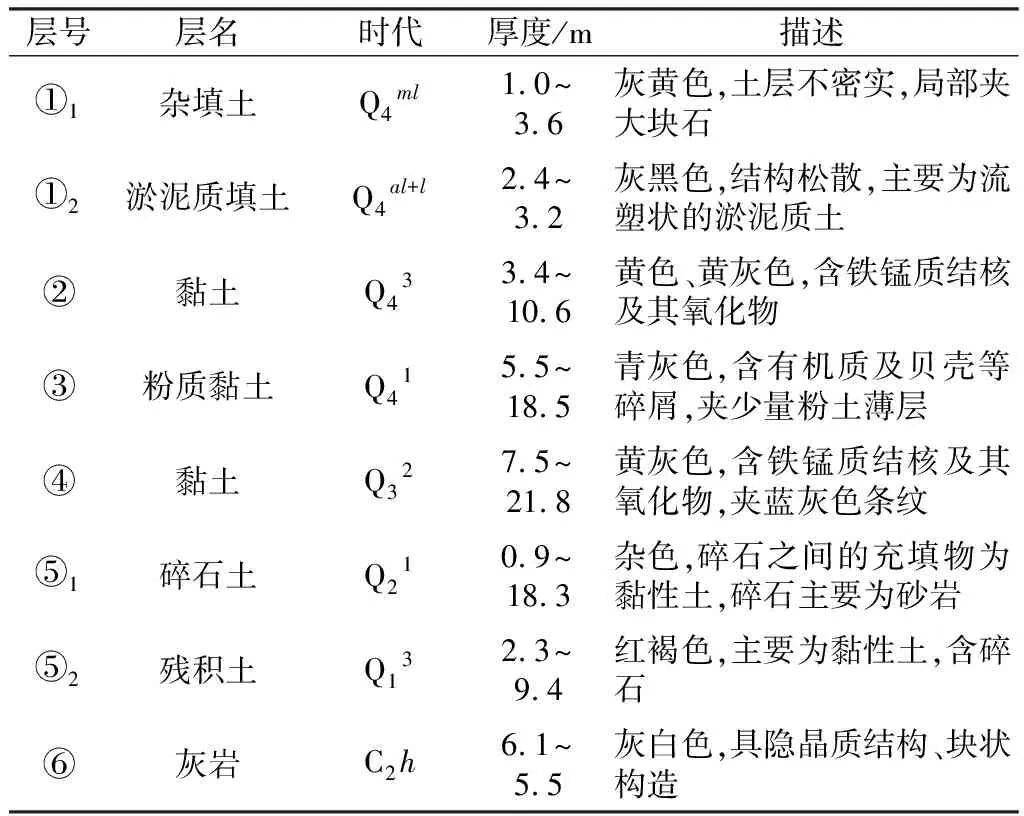

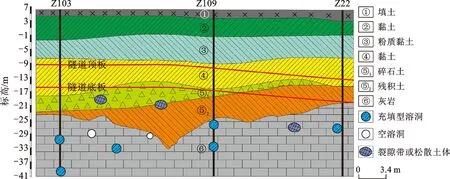

場區典型的工程地質剖面圖如圖2所示,地層從上到下依次為填土、黏土、粉質黏土、黏土、碎石土、殘積土及灰巖(表1)。依據地鐵隧道線路原設計方案,地鐵線路在空間上埋深有變化,地鐵隧道施工過程中需穿越粉質黏土、黏土、碎石土、殘積土等多層土,部分隧道的底板直接坐落于灰巖之上。研究區地層平緩,溶洞、土洞較多,主要發育于土巖界面上及灰巖中,區域探測到的溶洞皆位于隧道底板下方,鉆探揭示巖溶充填物主要為含碎石粉質黏土、淤泥質黏土和黏土。

表1 場區地層基本情況Table 1 Stratigraphic conditions of the field area

圖2 典型工程地質剖面圖Fig.2 Typical engineering geological profile

1.4 水文地質條件

根據現場調查,場地范圍內不存在現狀河道及池塘,區域降雨補給及地下水徑流示意圖如圖3所示。該區地下水類型主要為松散巖類孔隙水、巖溶水及基巖裂隙水。地下水化學成分受地層巖性及埋深影響而具有較大差異性,另外因為地層的富水程度不同,場區巖溶發育規模及巖溶特征不一,在垂直向上具有明顯的分帶性[13-14]。場區巖溶水主要來源為降雨入滲補給,由于區內基巖上覆土層較厚,降雨在下滲過程中會發生過濾作用而造成CO2含量降低,導致巖溶發育規模較小。另外,水的運移條件也是巖溶發育的必要條件之一。場區距離惠山較近,地下水徑流速度快,地下水很活躍。同時,當地的降雨條件也會對巖溶發育造成一定的影響。無錫每年的5—9月為降雨期,地下水位一般在4—5月隨著降雨量的增加而逐漸上升,并在7—8月達到峰值。進入秋冬季,伴隨著降雨量的減少,地下水位逐漸下降,所以區內地下水位波動較大。除此之外,場區處于無錫市繁華地段,高樓林立,地面荷載較大,加之人為抽取地下水,加劇了地下水的變動速率,引發了包括巖溶地基塌陷、地面沉降等工程地質問題。

圖3 地下水徑流示意圖Fig.3 Schematic diagram of groundwater runoff

2 場區地基巖溶發育特征與發育機理

2.1 跨孔CT探測原理與方法

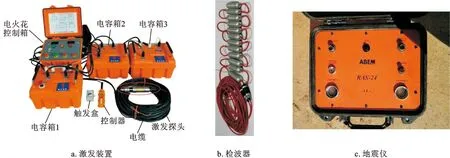

本文利用跨孔CT探測技術對場區地基中的土洞、溶洞及巖體破碎處等不良地質體進行探測,測線布置見圖1。現場布置了25條探測剖面,采用一孔與周圍多孔聯合進行測量,每個剖面各有1個激發孔和1個接收孔,鉆孔深度18~52 m,孔間距16~88 m。跨孔CT探測室外采集裝置如圖4所示,包括3個部分:激發裝置、檢波器和地震儀。激發探頭和檢波器分別放置于2個鉆孔之中,激發探頭釋放光信號,光電傳感器將光信號轉變成電信號,電信號通過檢波器被地震儀接收。

圖4 跨孔CT現場試驗設備Fig.4 Cross-hole CT field test equipment

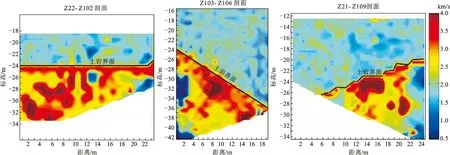

室內解譯工作采用波速層析成像技術,依據彈性縱波在地層中的傳播速度推斷出地層及不良地質體空間分布情況。跨孔CT探測數據的處理共分4個步驟:①數據濾波;②拾取初至波走時;③反演波速;④CT圖像成圖。最終的解譯結果是展示2個鉆孔之間地層的波速等值線云圖,并依據不同地質體的波速判別出溶洞、土洞等不良地質體及土巖界面(圖5)。

圖5 跨孔CT探測技術解譯結果Fig.5 Interpretation results of cross-hole CT detection technology

2.2 巖溶發育特征

通過探測,在場區內發現36個地質異常體,分別為26個充填型溶洞(含3對串珠狀溶洞)、3個空洞和7個裂隙帶或松散土體。場區內的溶洞多呈扁圓形或不規則橢圓形,其形狀取決于巖層的產狀和完整性。當地層傾角較小且巖石完整性較好時,洞穴傾向于水平發育;當巖層傾角較陡且巖石破碎時,洞穴傾向于垂直發育,幾乎所有的串珠狀溶洞均呈扁圓形,而且相互連接。另外,充填類型對溶洞體積影響較大,當充填物以黏土為主時,充填物結構松散,溶洞直徑一般為2~5 m;當充填物為礫石土時,洞徑一般在4~12 m。場區內發育的巖溶具有比較明顯的垂向分帶性,結合地鐵隧道線路設計方案及解譯的巖溶空間分布情況,發現溶洞均位于隧道下方,距隧道底板最小距離僅為3.2 m,最大距離為24.3 m,距離隧道較近的溶洞均為充填型溶洞。

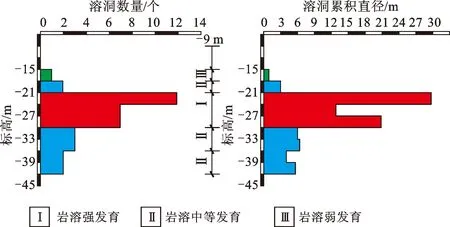

探測結果表明,巖溶大部分沿地層界面和巖體中的裂隙發育,從圖6可以看出:巖溶發育具有明顯的縱向強弱分帶特征。巖溶的發育標高為-42~-15 m,在標高-21~-30 m區間內溶洞數量最多,巖溶發育最為強烈;在標高-15~-18 m區間內溶洞數量最少,巖溶發育規模較小;在其他標高區間內巖溶發育相對較弱,溶蝕現象很少。場區內發育的溶洞大部分被完全充填或部分充填,溶洞最發育的區間,溶洞充填率為65%~100%。

圖6 溶洞垂直分帶圖Fig.6 Vertical zonation of karst

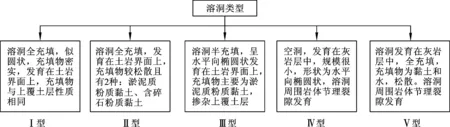

2.3 巖溶發育機理

根據場區巖溶發育特征以及溶洞的形狀、位置和充填類型,可以將研究區溶洞劃分為5種類型(圖7),其中,Ⅰ型溶洞是早期灰巖裸露階段遭受侵蝕后地層沉積壓實形成,可以視為古巖溶,且進一步發育的可能性很小;Ⅱ型溶洞是古巖溶再次遭受侵蝕發育而成,該類溶洞的形狀比較特殊,溶洞上部呈水平向橢圓狀,下部為似圓狀,且與周圍溶洞的連通性較好,溶洞進一步發育的可能性很大;Ⅲ型溶洞很明顯是灰巖接受沉積之后遭受侵蝕而形成,規模隨時間也在不斷變大,視為新巖溶;Ⅳ型溶洞是典型的新近發育巖溶,隨時間變大的速度很慢;Ⅴ型溶洞周圍巖體節理裂隙發育,該類溶洞也是新近形成的溶洞,但是其隨時間變大的速度比較快。

圖7 場區溶洞分類及特征Fig.7 Classification and characteristics of karst caves in the field area

總體看來,場區地表多被黏土等第四系沉積物覆蓋,其滲透性較差,降雨無法直接通過地表入滲到地下碳酸鹽巖中,所以場區埋藏型巖溶發育需要特殊的導水構造,如斷裂、層間裂隙等。另外,場區碳酸鹽巖的傾角一般較緩,且相對較完整,降雨通過構造裂隙等入滲至地下后,大部分會沿土巖界面及裂隙面流動,所以場區埋藏型巖溶大多發育在土巖界面附近及巖體裂隙中,并且受地下水位變動影響,巖溶發育在空間上具有明顯的縱向強弱分帶特征。近年來,隨著人為活動的不斷增多,地下水的過度開采加速了水的滲流,這同時加速了埋藏型巖溶的發育。

3 地基穩定性分析

3.1 地基穩定性的定性分析評價

根據場區巖溶發育特征與發育機理來看,影響地鐵工程地基穩定性的因素較多,主要包括地質構造特征、巖石特征、溶洞發育特征、地下水賦存狀態及人為影響因素等。

(1) 地質構造與地下水。地質構造與地下水活動密不可分,對巖溶的發育方向和空間展布具有重要的控制作用[15]。地質構造對巖溶發育和地基穩定性的影響可以按照褶皺和斷裂去分析[16-17]。場區地塊在新構造運動時期以隆升為主,巖溶作用以垂向發育為主。場區處于馬山—惠山背斜的東南翼,在褶皺作用下,巖體較破碎,核部節理遍布,巖體空隙、裂隙面較粗糙,無膠結或弱膠結。場區在地理上北靠惠山南接太湖,整體呈現山體陡峻、山前低洼的地形地貌特征,地下水主要在背斜樞紐處匯流。近年來,惠山綠化種植面積增加,有效減少了山上的地表徑流,降雨主要沿山體的斷裂及節理裂隙等入滲到山體,然后向山腳匯集,山腳表層為不透水的填土層,地下水無法排泄,主要沿地質界面(層面及構造裂隙面)向低洼處運移,在運移過程中會對巖層和構造破碎帶進行侵蝕。與此同時,場區地下水位變動較大,地下水的徑流速度較快,再加上降雨的影響,區域發育的蘇錫常斷裂、和橋—陽山斷裂在場地內形成了一個天然的富水構造,導致該區埋藏型溶洞較為發育,巖溶地基穩定性差,嚴重威脅地鐵隧道的施工安全。

(2) 巖石。場區巖石呈厚層塊狀產出,質純。室內試驗結果顯示巖石強度較高,同時傾角平緩,對地基穩定性有利[18]。

(3) 溶洞洞體。由跨孔CT探測、鉆探及巖溶發育特征分析可知,場區內發育的巖溶具有比較明顯的垂向分帶性,且呈現強弱交替的分布特點。場區大部分溶洞埋深較深,溶洞上部的覆蓋層較厚,溶洞大部分被完全充填或部分充填,連通性較差,有利于巖溶地基的穩定。

3.2 基于雙向受壓無限板理論和格里費斯準則的地基理論計算分析

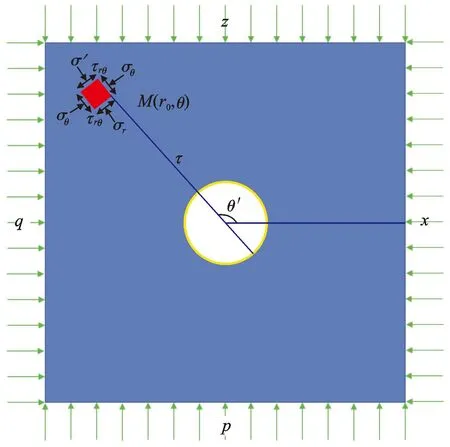

3.2.1 單個溶洞的雙向受壓無限板計算模型

場區內溶洞直徑較小且埋深較深,在分析單個溶洞地基周邊的圍巖應力時,可將此問題簡化為受溶洞作用的雙向受壓無限板應力分布問題。在這里假定巖體是均質、連續、各向同性的線彈性材料,溶洞的斷面形狀為圓形,溶洞無充填。為便于計算,相關應力數值利用極坐標系進行計算。另外,根據場區溶洞的形狀及尺寸可知,溶洞斷面尺寸較其延伸長度相對較小,可進一步簡化為平面應變問題開展理論分析。采取上述簡化假定后,計算模型如圖8所示。

圖8 單個溶洞計算模型Fig.8 Single cave calculation model

實際工程中,巖溶地基水平地應力q與垂直地應力p并不相同,可把它視為2個柯西問題相互疊加后的作用效果。當水平地應力q與垂直地應力p同時作用時,單個溶洞地基附近的圍巖應力可用下列公式表示:

(1)

式中:σγ、σθ和τγθ分別表示圍巖中某一點的切向應力、徑向應力及剪切應力;θ表示圍巖中某一點和水平軸之間的夾角;r0表示坐標原點到圍巖中某一點的距離;a為溶洞平面上的半徑。

在土洞周邊r=a處,圓形斷面土洞周邊的應力可根據式(1)計算,結果為切向應力σγ最大,徑向應力σθ=0,剪切應力τγθ=0。

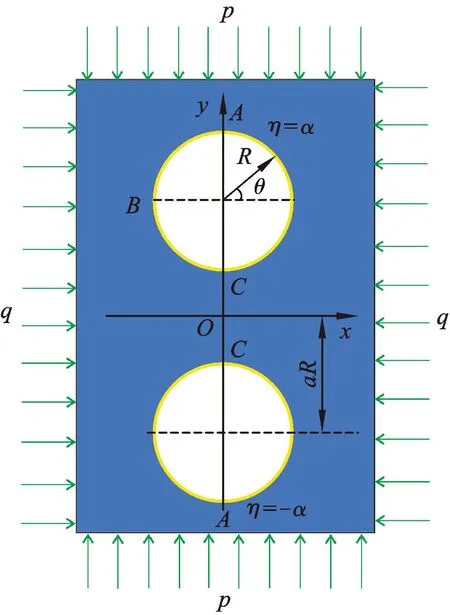

3.2.2 串珠狀溶洞的雙向受壓無限板計算模型

場區除存在單個溶洞外,局部還發育有串珠狀溶洞,大多數為雙洞(孔)分布,兩溶洞(圓心)之間的距離最小為7.5 m,其中溶洞半徑大約為1.2 m。溶洞與溶洞之間沒有大的連通通道,連通性較差。同樣地,為了計算方便,假設巖體是均質、連續、各向同性的線彈性材料且溶洞形狀大小相同為圓形(圖9),雙向受壓p=q,同時假定溶洞邊界上不存在任何外力,距離溶洞無限遠處的應力為雙向受壓狀態,由此可得式(2):

圖9 串珠狀溶洞圓孔圍巖上的應力Fig.9 Bead like cavern of round hole in infinite plate

(2)

用極坐標求解:

(3)

應力分量可按下式求出:

(4)

在平面的雙向受壓條件下,U0(ξ,η)函數表達式如下:

(5)

經Ling[19]研究發現,在p=q(二向等應力)時,溶洞邊界上的最大應力σξ位于A點和C點處。當a=2時,雙孔串珠狀溶洞邊界的應力條件與單個溶洞是一致的。換言之,當2個溶洞距離>4R時,雙孔串珠狀溶洞可按3.2.1節單個溶洞理論分析巖溶地基的穩定性。并且當地鐵隧道底部與溶洞之間距離>5R時,便可利用柯西解答來計算分析溶洞圍巖的應力分布。

3.2.3 場區溶洞圍巖穩定性分析

基于前述的理論分析,通過計算可以得到場區溶洞周邊圍巖的次生應力,進而計算得到溶洞周邊應力值分布,并與周邊巖土體強度進行比較,當應力值超過巖土體強度時,隧道施工容易發生失穩。場區內溶洞所受豎直應力p由土壓力、水壓力、巖石壓力及構造應力等共同產生。為求得場區溶洞圍巖的應力分布,引入巖石的側壓力系數λ,λ=μ/(1-μ)(μ為巖石的泊松比,取值為0.4)。根據規范和場區土層的分布情況,算得距溶洞中心5R處的豎直和水平應力為:p=64.4 kPa,q=42 kPa。將其帶入式(1)可得到土洞周邊的應力,同時土洞靜水壓力為pw=γwhw=35 kPa(γw為水的重度;hw為潛水面至土洞中心的距離)。

因此,土洞周邊的徑向應力σθ及切向應力σγ均應加上靜水壓力。那么,考慮地下水影響時,土洞周邊的σγ、σθ大小應該如表2所示。

表2 土洞不同位置對應的σγ、σθ值Table 2 The value of σγ and σθ

從計算結果可以看出,當θ=0°時,σθ最大為151.2 kPa。根據土洞破壞區塑性邊界理論方法[20],可求得某點處的大、小主應力σ1、σ3:

(6)

最后,根據求得的大、小主應力σ1、σ3,用莫爾—庫侖準則來判別土體是否會發生破壞,以此判斷地基的穩定性。

這里需要說明的是,本文提出的地基理論計算模型主要是依據溶洞分布情況計算溶洞附近圍巖以及土體的應力分布情況,并推斷出不同類型溶洞在不同距離區間下對隧道應力的影響及簡化計算方法。針對不同類型巖溶周邊的土體或圍巖,可以依據地基理論計算模型計算出土體或圍巖應力分布,進而指導隧道支護設計方案,后期可帶入隧道施工穩定性計算中。如果擬建隧道區域范圍內土體依據莫爾—庫侖準則處于可能發生剪切破壞的狀態,則建議在地鐵隧道施工前進行注漿等超前加固措施。因此,本文并未考慮地鐵隧道開挖建設影響,而是依據上述理論推導單個溶洞及串珠狀溶洞下擬建隧道區域的應力分布情況,結合巖土強度理論,指導地鐵隧道的施工設計方案。

4 結論與建議

(1) 在進行巖溶專項勘探時,建議采用工程地質物探、鉆探及地質分析相結合的研究方法,此外要充分認識巖溶的發育機理及規律,有利于實現巖溶地質勘察的高效布置鉆孔。

(2) 本研究場區的溶洞分布及大小受地質構造、地形地貌、地層巖性及地下水變動影響,溶洞發育規模較小,面積多在2 m2以下,大多發育在土巖界面及巖體裂隙上且具有明顯的縱向強弱分帶特征,溶洞之間連通性較差,建議經注漿處理后便可進行地鐵工程建設。

(3) 該地鐵區段的隧道底板埋深有一定變化,且土巖界面起伏較大,地鐵隧道需穿越多層土層,其力學性質較差,要先進行上部土層加固,并且在施工中應加強超前預報及地面形變監測工作。

(4) 當在淺埋巖溶區進行工程建設并將巖溶地基作為相關建(構)筑物的持力層時,地基穩定性評價工作建議采用地質力學及理論計算相結合的方法。本文推導出的地基穩定性計算公式可用于巖溶地基穩定性評價工作并指導隧道施工方案設計。另外,本文的相關假定會導致分析結果存在一定的誤差,建議在穩定性分析中取安全系數的臨界值為1.2。

致謝:感謝無錫市政設計研究院有限公司在野外探測與解譯過程中給予的大力支持。