中國空間站2023:應用與發展

劉澤康(北京空間科技信息研究所)

2023 年是屬于中國載人航天工程全新出發的一年,伴隨著空間站全面建成、進入應用與發展新階段,工程第三步任務目標圓滿完成。上行的多項空間應用項目有序展開、成果頻現。工程在應用與發展階段開局之年,圓滿完成了計劃的各項任務,創造了多個“首次”——第三批航天員首次執行飛行任務、首次中國空間站慢直播,并且開展了多項“國內領先、國際先進”的科學實(試)驗……不負習近平總書記對工程“不斷開創載人航天事業發展新局面,使中國人探索太空的腳步邁得更大更遠”的諄諄囑托。

1 飛行任務有序開展,見證工程不斷創新突破

載人飛行任務常態化實施

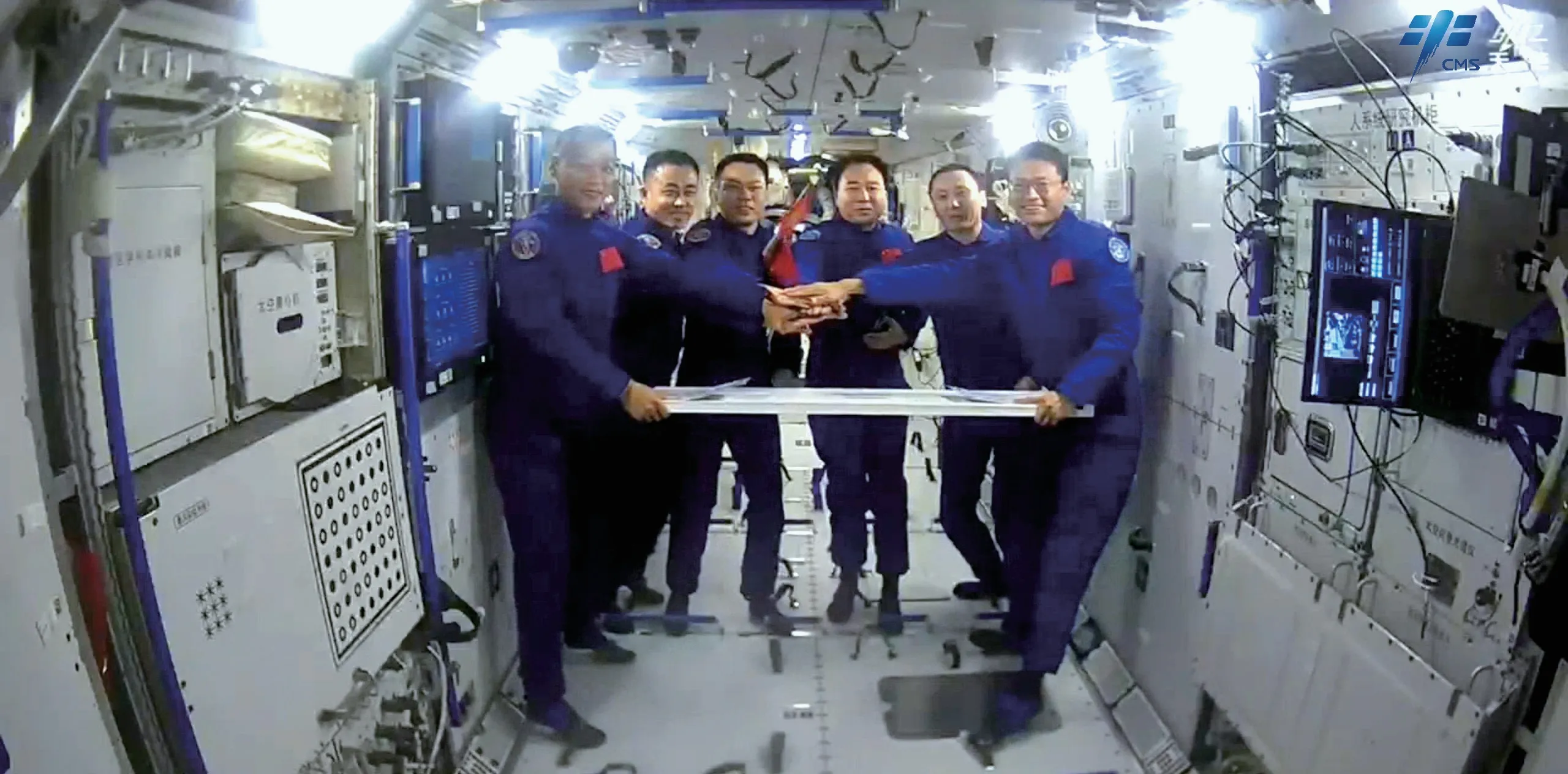

在空間站應用與發展階段,工程已經歷了神舟十五號、神舟十六號和神舟十七號三次載人飛行任務(見圖1)。隨著空間站任務常態化實施,工程基本保持了每年進行兩次乘組輪換,在確保空間站安全穩定運行的基礎上,由航天員開展常態化在軌工作:一是駕乘載人飛船交會對接和返回,輔助貨運飛船、巡天望遠鏡等來訪飛行器對接和撤離,確保人員物資正常輪換補給;二是對空間站組合體平臺的照料,包括飛行器狀態設置、在軌物資管理、平臺設備維護巡檢、艙內外設備安裝、載荷進出艙等工作,確保空間站平臺安全穩定運行;三是乘組自身健康管理,包括健康狀態監測、在軌鍛煉訓練等,確保航天員在軌健康工作生活;四是進行在軌實(試)驗,利用空間站艙內外應用設施開展大規模科學研究與應用,確保發揮空間站應用效益;五是開展科普及公益活動,包括天宮課堂授課、公益視頻拍攝等,最大化發揮空間站綜合效益;六是進行異常情況處置,包括在軌故障的應急處置,對故障設備進行在軌維修更換,必要時通過出艙活動進行艙外維修作業,確保空間站能夠長期穩定運行。

圖1 神舟十六、十七乘組在軌交接

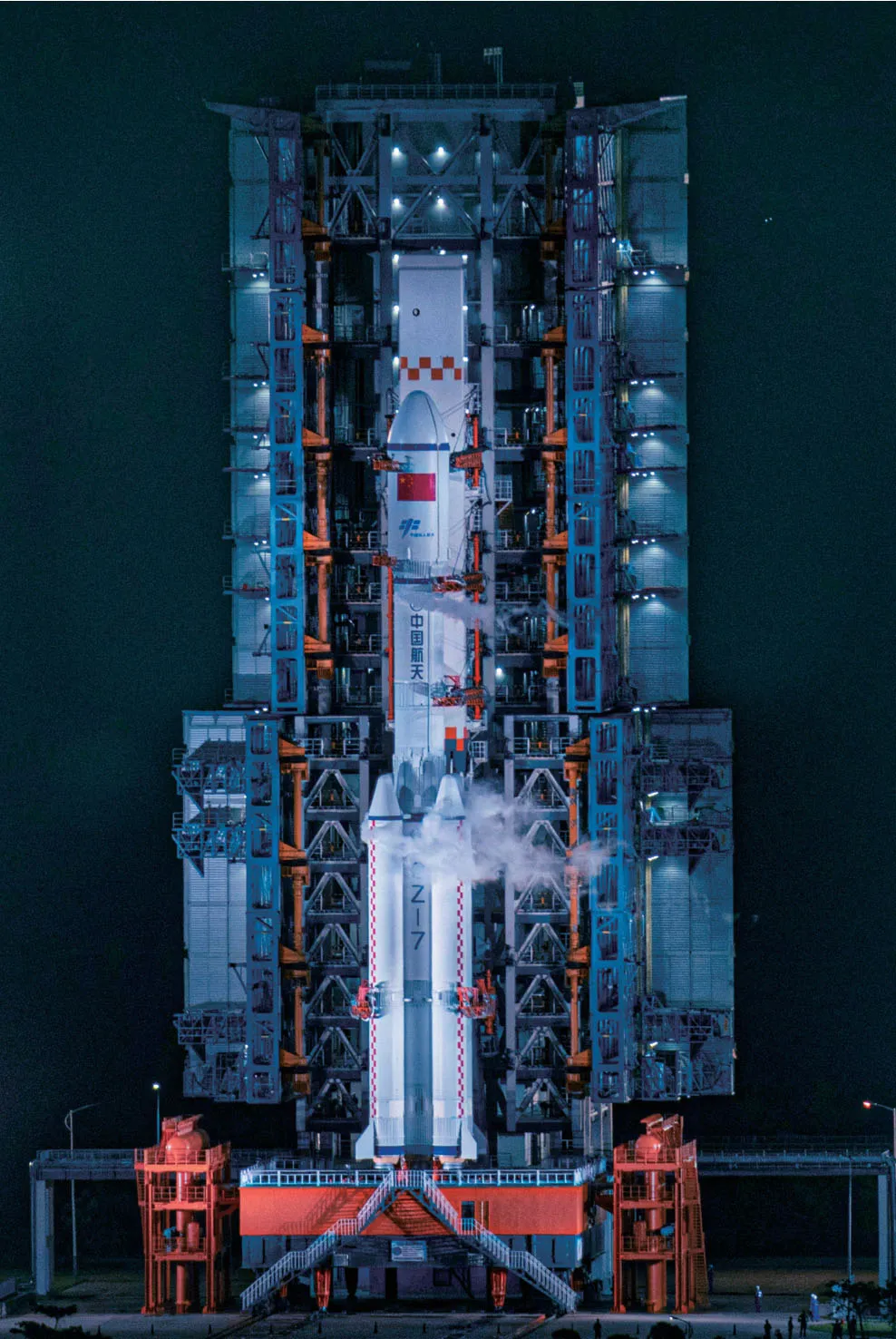

貨運飛行任務頻率調整

不同于之前的每年兩次貨運飛船任務,2023 年度工程僅執行了一次,即天舟六號貨運飛船任務(見圖2)。貨運飛船發射頻率從一年兩艘調整為兩年三艘。首先,由于貨運飛船運載能力提升,以往的貨運飛船是采用標準型貨物艙,從天舟六號開始,采用的是改進型貨物艙,裝載空間增加約24%,裝載質量提高約22%;其次,由于工程已建立天地聯動的物資信息系統,做到了精準補貨。依托工程科研人員研發的物資設計壽命和設計使用模型,以及建造階段任務在軌數據的累積,模型越來越精確,可對后續需求進行精準預估,做到缺什么就補什么,不少帶也不多帶,補給效能不斷提升,后續貨運飛船的發射頻次還有可能進一步降低。

圖2 天舟六號貨運飛船發射任務

除發射頻率的調整,在空間站應用與發展階段,貨運飛船系統將全密封貨運飛船拓展為標準型(8 個貯箱)和改進型(4 個貯箱)兩種狀態,根據空間站補加推進劑上行需求選用。天舟六號貨運飛船為改進型全密封4 個貯箱狀態,以天舟五號為基線進行了改進,將原非密封的后錐段更改為密封艙,以擴大密封艙裝載空間,提高密封艙貨物上行能力;取消了一層貯箱,原后錐段艙內設備調整至推進艙。改進后,整船物資裝載能力提高至7.4t,上行載貨比提高至0.53。貨物艙密封艙裝載空間增加了4.4m3,裝載能力增加了1.2t。在貨運飛船與空間站對接后,航天員可以直接進入貨運飛船后錐段密封艙,更便于航天員從貨運飛船中取貨。

2 綜合效益全面提升,“應用”與“發展”成為關鍵

在軌實(試)驗成果頻出

空間站已安排在軌實施了超過110 個空間科學研究與應用項目,涉及空間生命科學與人體研究、微重力物理和空間新技術領域,獲得大量原始數據,下行了數百個實驗樣品,部分項目已取得階段性應用成果。

在空間生命科學領域,實現了水稻“從種子到種子”的全壽命周期培養,在功能基因調控方面的發現有望促進地面新品種水稻株系培育和高產增收。在人體研究領域(航天醫學實驗領域),開展了長期航天飛行條件下失重、輻射等復合因素對航天員健康、行為與能力的影響等原創性機理探索和應用基礎研究,在人體心血管、骨骼等方面獲得了航天醫學新發現,創新突破了航天員健康維護新方法和新技術。在空間材料科學領域,首次獲得殼/核結構組織相分離合金材料,有望為航空航天、核電等行業有關相分離核心材料研發提供理論和技術支撐。在空間新技術領域,空間高效自由活塞斯特林熱電轉換試驗相關效率指標達到國際先進水平,為未來載人月球探測與深空探測任務積累了技術基礎。

此外,面向社會公開征集的“天舟”系列貨運飛船搭載項目已有11 項通過天舟四號至天舟六號貨船上行至空間站,這些在軌試驗整體進展順利,取得了預期效果。其中,空間站雙光子顯微鏡項目開展在軌實驗并取得成功,這是首次在航天飛行過程中獲取航天員皮膚表皮及真皮淺層的三維圖像,為未來開展航天員在軌健康監測提供了全新工具。

進入應用與發展階段,空間站作為國家太空實驗室,將持續開展空間科學研究與應用。展望未來,中國空間站有望獲取一系列重大科學發現和一大批創新科技成果,必將在全面建成社會主義現代化強國的征程上作出更大貢獻。

科普教育活動影響深遠

2023 年2 月,工程辦公室面向全社會舉辦了“逐夢寰宇問蒼穹—中國載人航天工程三十年成就展”,首次面向社會公眾全面系統展示中國載人航天工程三十年發展歷程和建設成就,向全民尤其是青少年普及載人航天知識,弘揚載人航天精神,厚植愛國情懷。

4 月24 日,正值第八個“中國航天日”,工程辦公室開展了“天空之鏡”中國空間站首次慢直播,以及“日出東方、逐夢寰宇”載人航天精神暨全民國防教育活動等,進一步發揮工程綜合效益,帶動公眾進一步深入了解載人航天,參與支持載人航天。

9 月21 日,中國空間站第四次太空授課活動取得圓滿成功,新晉“太空教師”景海鵬、朱楊柱、桂海潮為廣大青少年帶來了一節精彩的太空科普課,這是中國航天員首次在夢天實驗艙內進行授課。在約48min 的授課中,神舟十六號航天員乘組生動展示介紹了空間站夢天實驗艙工作生活場景,演示了球形火焰、奇妙“乒乓球”、動量守恒和又見陀螺等四項新的實驗,并生動講解了實驗背后的科學原理,為我國科普教育作出重要貢獻。

11 月26 日,中國載人航天工程代表團時隔11年又一次對我國香港、澳門地區進行訪問,這也是工程進入空間站時代首次赴港澳交流互動。這次活動同時還面向港澳地區全體民眾開展工程三十年成就展,展現工程發展所取得的成就,帶動港澳同胞更多、更深入地參與國家載人航天事業發展之中。

此外,工程辦公室全年開展了2023 及2024 年度載人航天飛行任務標識征集、“神舟”系列載人飛船航天育種實驗項目征集、載人月球探測工程月面科學載荷方案征集、載人月球車研制方案征集、載人月球探測任務新飛行器名稱征集、中國空間站低成本貨物運輸系統總體方案征集等多項活動。充分展現了工程為吸納社會優質力量,進一步提升工程效益的有益探索。

3 航天員隊伍新老傳承,為探索太空注入全新活力

新類型航天員登上舞臺

神舟十六號任務飛行乘組首次包含了3 個航天員類型,其中指令長景海鵬為航天駕駛員,朱楊柱為航天飛行工程師,桂海潮為載荷專家。作為首批執行空間站應用與發展階段載人飛行任務的航天員乘組,3 名航天員在軌駐留154 天,期間進行了一次出艙活動和中國空間站第四次太空授課活動,配合完成空間站多次貨物出艙任務,為空間站任務常態化實施奠定了基礎。本次任務也見證了中國第三批航天員首次執行飛行任務,航天飛行工程師與載荷專家從此登上中國載人航天的舞臺。

第四批預備航天員選拔即將完成

我國第四批預備航天員選拔工作已于2022 年全面啟動,按照初選、復選、定選三個階段組織實施,計劃選拔12~14 名預備航天員,包括航天駕駛員、航天飛行工程師、載荷專家三類,并首次在港澳地區選拔載荷專家。2023 年3 月,第四批預備航天員選拔完成了初選階段選拔工作,共有一百多名候選對象進入復選階段。2023 年8 月,完成了復選階段選拔工作,共有20 余名候選對象進入最后定選階段。其中,航天駕駛員覆蓋陸、海、空三軍現役飛行員;航天飛行工程師和載荷專家主要來自有關工業部門、高校和科研機構,特別是有數名分別來自香港、澳門的候選對象進入到載荷專家選拔的最后環節,計劃2023 年底前完成全部選拔工作。

4 后續計劃有條不紊,以中國速度實現中國方案

空間站規模逐步擴大

后續,我國將發射與空間站共軌飛行的巡天空間望遠鏡,開展廣域巡天觀測,進行前沿科學研究。此外,新一代具備可重復使用技術的載人運載火箭和載人飛船也正在研制中(見圖3),采用模塊化設計,由返回艙和服務艙組成。主要用于我國載人月球探測任務,兼顧近地空間站運營,具有高安全、高可靠、多任務支持、可重復使用的特點,登月任務可搭載3名航天員往返地面與環月軌道,近地軌道飛行任務可搭載7 名航天員往返地面與空間站。

工程還將適時發射擴展艙段,將空間站基本構型由“T”字型升級為“十”字型。計劃中的擴展艙段將上行多個領域的空間科學實驗機柜和艙外實驗裝置,擴大應用規模,滿足空間科學研究與應用新需求,同時也將升級航天員在軌防護鍛煉、飲食、衛生等設施設備,提高航天員在軌工作、生活和健康保障水平。目前,該項目正在進行方案階段研制工作。

載人登月穩步推進

在神舟十六號載人飛行任務新聞發布會上,中國載人航天工程新聞發言人表示,中國載人月球探測工程登月階段任務已啟動實施,總的目標是“2030年前實現中國人首次登陸月球,開展月球科學考察及相關技術試驗,突破掌握載人地月往返、月面短期駐留、人機聯合探測等關鍵技術,完成‘登、巡、采、研、回’等多重任務,形成獨立自主的載人月球探測能力,將推動載人航天技術由近地走向深空的跨越式發展,深化人類對月球和太陽系起源與演化的認識,為月球科學的發展貢獻中國智慧”;在前期關鍵技術攻關及方案論證的基礎上,已全面啟動部署研制建設工作,包括研制新一代載人運載火箭(長征十號)、新一代載人飛船、月面著陸器、登月服等飛行產品,新建發射場相關測試發射設施設備等,確保如期實現中國人登陸月球的目標。空間站內開展的包括生命生態、空間微重力物理等領域的一系列空間科學實(試)驗,對保證航天員在軌長期健康駐留、推進實施載人登月計劃等具有積極意義。

5 工程從建設向應用、從投入向產出轉變

從空間站關鍵技術驗證到在軌建造,再到應用與發展階段,工程正在逐步加大空間站應用力度,構建以用為本、高效運行、體系完善、水平領先的國家太空實驗室,貫徹落實面向世界科技前沿、面向經濟主戰場、面向國家重大需求、面向人民生命健康等“四個面向”要求。

隨著越來越多的工程空間科學與應用項目滾動實施,我國空間科學和應用發展迎來了重大歷史機遇。可以預期的是,通過空間站,我們將會在科學前沿探索、技術開發與應用等方面迎來一系列重大科學發現和一大批創新科技成果。充分發揮工程在政治、經濟、外交、科技、民生等領域的綜合效益,為航天強國建設作出新的更大貢獻。