實際控制人缺失與內部人機會主義減持

田昆儒 李顏蘇 薛坤坤

(1.天津財經大學會計學院,天津 300222;2.鄭州大學商學院,河南 鄭州 450001)

一、引言

企業是經濟發展的重要力量,更是經濟高質量發展的微觀基礎(許志勇等,2022)。實際控制人作為提高上市公司監管效率的重要抓手,對促進公司高質量發展具有重要作用。為進一步督促實際控制人切實履行忠實勤勉義務,《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》等法律法規明確了實際控制人的權利義務及行為規范,包括實際控制人不得利用關聯關系損害公司利益等。隨著我國資本市場的日益成熟、多層次資本市場建設的推進,越來越多的上市公司宣告為無實際控制人。在西方發達資本市場中無實際控制人較為常見,且上市公司普遍呈現極度分散的股權結構。本文認為,無實際控制人上市公司數量增加在一定程度上是我國資本市場從“新興+轉軌”階段向成熟市場過渡過程中自然形成的現象,其表現出不同形態,包括股權分散型、股東制衡型、控股股東上層無實際控制人型等(叢懷挺和劉宏光,2021)。從現有研究看,我國學者主要從股權分散型無實際控制人展開研究,普遍認為無實際控制人增加了企業的治理風險(劉佳偉和周中勝,2021;Du and Ma,2022)。石青梅等(2022)結合我國無實際控制人且無控股股東的“雙無控制”現象,認為“雙無控制”加劇了企業內部控制重大缺陷。由于企業實際控制人缺失,各項法律法規中關于實際控制人的重要制度無法落實,極易導致無實際控制人游離于監管之外,引發無實際控制人治理風險。

與此同時,近年來上市公司股東、高管大規模減持事件頻發,尤其在限售股解禁后,內部人輪番高位減持等現象引發市場熱議。已有研究表明,內部人在減持過程中存在機會主義動機,內部人的信息壓制行為會引發股價崩盤風險,對我國證券市場造成不利影響(孫淑偉等,2017)。盡管2017年證監會發布了《上市公司股東、董監高減持股份的若干規定》,在一定程度上緩解了內部人機會主義行為,但仍然存在著機會主義減持的亂象。例如,恒瑞醫藥在2018、2019兩年期間竟發生了五次大規模內部人機會主義減持(田正梅,2021)。為進一步約束違規減持行為,證監會于2023年8月27日發布了關于“進一步規范股份減持行為”的要求,明確了披露為無控股股東、實際控制人的上市公司存在破發、破凈情形,或者最近三年未進行現金分紅、累計現金分紅金額低于最近三年年均凈利潤30%的,第一大股東及其實際控制人不得通過二級市場減持本公司股份的減持要求。從現有關于內部人減持的研究看,主要集中在股東監督、制衡等方面。Jensen and Meckling(1976)認為股權集中度越高,對內部人機會主義行為的約束力越強。股權結構表現為多個大股東形式的企業能夠縮小內部人減持套利的空間,降低內部人機會主義減持行為(羅宏和黃婉,2020)。然而,鮮有文獻從實際控制人缺失的視角探討無實際控制人對內部人機會主義減持的影響。

鑒于此,本文以2012―2021年滬深A股非金融上市公司實際控制人為研究對象,以內部人機會主義動機為切入點,重點考察了無實際控制人對內部人機會主義減持的影響。研究發現,無實際控制人與內部人機會主義減持行為顯著正相關,且該結論在更換樣本期間、調整樣本范圍、替換關鍵變量衡量指標及內生性問題等一系列檢驗后依舊穩健。機制檢驗表明,無實際控制人削弱了對內部人行為的監督效力,提高了信息不對稱程度,影響了內部人機會主義減持行為。進一步研究發現,公司治理水平的提高、法治環境的改善能夠削弱無實際控制人對內部人機會主義減持的影響。區分無實際控制人類型后發現,無實際控制人存在控股股東時,內部人機會主義減持次數更多。

本文的研究貢獻主要集中在以下三方面:(1)基于內部人機會主義減持視角,拓展了實際控制人缺失方面的研究。現有關于無實際控制人企業的研究主要從企業成長性、創新、審計風險、投資者保護、高管薪酬等方面展開,本文深入剖析了無實際控制人狀態下內部人“盤踞效應”所引發的公司內部治理、委托代理問題,豐富了無實際控制人經濟后果的相關文獻。(2)以企業無實控人為切入點,關注內部人機會主義減持行為。目前關于內部人機會主義減持的文獻,大多從大股東監督、制衡角度進行探討。本文結合我國部分上市公司無實際控制人這一現象,從監督效應、信息優勢的角度考察無實際控制人狀態下內部人機會主義行為的變化,進一步豐富了內部人機會主義減持的相關文獻。(3)結論具有一定的現實意義。一方面,本文揭示了企業在無實際控制人狀態下內部人存在的機會主義行為,對有效約束我國內部人減持亂象具有重要啟示意義;另一方面,本文有助于外部投資者從內部人行為視角更深入地了解無實際控制人企業存在的治理風險,為進一步完善無實際控制人企業的監管提供了新的思路。

二、制度背景

我國資本市場建立初期,經濟發展正處于計劃經濟向市場經濟轉型階段,在當時特定的經濟環境背景下,證券市場中流通股和非流通股并存,造成上市公司普遍存在“一股獨大”現象。高度集中的股權結構偏離了資本市場中主流的公司治理模式,大股東行為難以得到有效約束,時常出現大股東濫用控制權侵害中小股東利益的現象。為彌補和完善歷史制度不足,適應資本市場發展的新形勢,我國啟動股權分置改革,上市公司的股份分配模式逐漸形成由股權集中化向股權分散化轉變的趨勢,后續逐漸出現了上市公司無實際控制人現象。

2005年我國首次將“實際控制人”概念納入《公司法》,并明確了實際控制人是通過投資關系、協議或者其他安排,能夠實際支配公司行為的人,無實際控制人則意味著上市公司不存在明確的實際控制主體。對于無實際控制人的認定,《公司法》并沒有給出明確的概念界定,一般根據《上市公司收購管理辦法》中不滿足上市公司對實際控制人的認定來判斷是否為無實際控制人,若同時滿足以下條件:股權結構分散,不存在持股50%以上的控股股東;不存在實際支配公司股份表決權超過30%的情況;單個股東無法控制股東大會;單個董事無法控制董事會;股東間無一致行動協議;單個董事、高級管理人員無法支配公司重大財務和經營決策(王曄等,2021),同時基于公司的實際情況判斷,可以認定企業“不存在擁有公司控制權的人或者公司控制權的歸屬難以判斷”或“無實際控制人”。實踐中大多數企業由于股權結構的變化導致企業從“有主”變“無主”,還有部分企業在IPO時直接被認定為無實際控制人。據統計,解除一致行動人關系、原實際控制人直接或間接減持、定增稀釋股權、換屆選舉導致管理層變更以及IPO前股權分散是導致“無主”現象產生的主要原因。

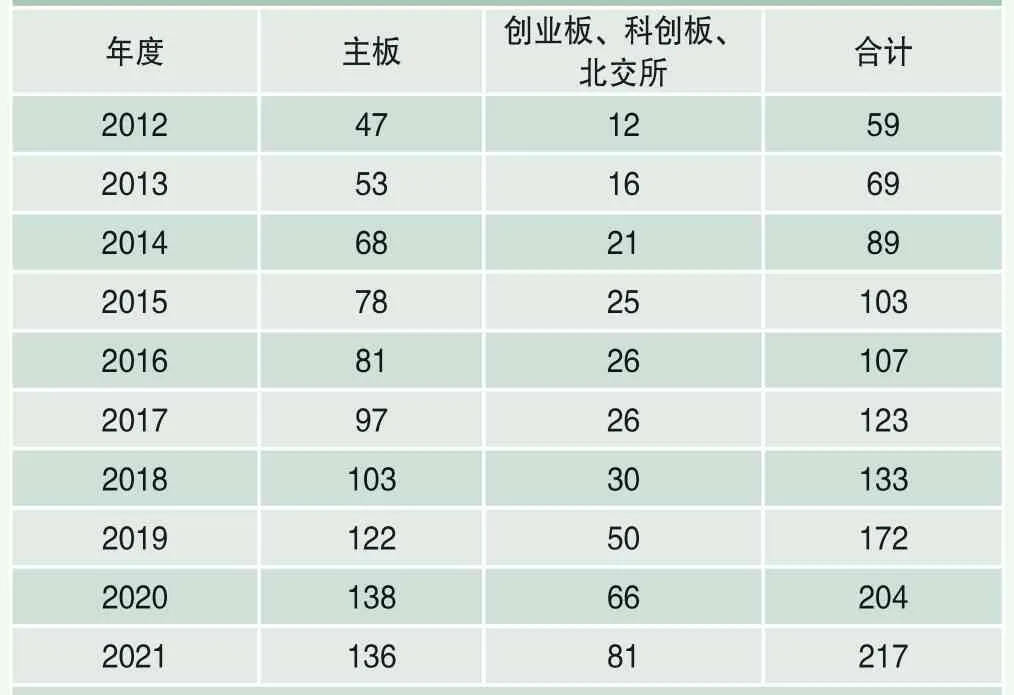

為更直觀地呈現無實際控制人上市公司數量的變化,本文統計了從2012年起無實際控制人上市公司數量。如表1所示,2012―2021年無實際控制人上市公司數量呈上升趨勢,從2012年的59家增加至2021年的217家。主板中無實際控制人數量從2012年的47家增加至2021年的136家,總體呈現穩定增長趨勢。創業板、科創板及北交所上市公司中無實際控制人數量從2012年的12家增加至2021年的81家。其中,2012―2018年整體保持穩定增長的趨勢,2019年注冊制的實施促使更多企業選擇分拆上市,疊加了企業自身股權結構的分散,導致無實際控制人企業數量大幅上升。

表1 無實際控制人上市公司數量

三、理論分析與研究假設

從理論上講,內部人減持主要受股東監督和信息優勢兩方面的影響(羅宏和黃婉,2020;李琳等,2017)。一方面,對內部人行為的監督意識、監督效力,直接影響內部人利益實現的可能性;另一方面,內部人在企業經營管理中參與程度較深,信息優勢加劇了內部人選擇性減持的動機。因此,本文從監督效應及信息優勢兩方面探討無實際控制人與內部人機會主義減持之間的關系。

(一)無實際控制人、監督作用與內部人機會主義減持

相比存在實際控制人的企業,無實際控制人企業由于缺乏對內部人行為的有效監督與制約,內部人代理問題往往更加嚴重(劉佳偉和周中勝,2021)。本文認為無實際控制人狀態下,實際控制人的監督缺位弱化了對企業內部人行為的監督,加劇內部人機會主義減持。一方面,無實際控制人一般表現為數量相當多且持股比例較為接近的眾多股東持股(干勝道等,2020),股權結構相對分散,形成了多個中小股東共同治理的模式。雖然股東共同治理模式形成了有效的股權制衡結構,但也降低了中小股東監督內部人的意愿和能力(吳建祥和李秉祥,2019),無法對企業形成有效的控制和制約。無實際控制人狀態常常導致企業“群龍無首”下股東們“搭便車”心態。受到多個股東責任分散效應的影響,股東之間相互推諉責任,導致股東對內部人的監督力量相對薄弱,提高了企業內部人與股東之間的代理問題,內部人機會主義減持行為增加。另一方面,基于監督效力的視角,無實際控制人狀態下內部人代替實際控制人對企業保持著高度控制,公司權力逐漸從“股東大會中心主義”向“董事會中心主義”讓渡。隨著股東大會權力的削弱以及內部人權力的增強,內部人既享有“權力獨立”又享有“最終決定權”,導致股東對內部人行為的監督機制失效。內部人在無實際控制人企業的長期盤踞,削弱了股東對內部人的監督力量和監督效力,也會使內部人與所有者追求的財務目標偏離(干勝道等,2020),產生更為頻繁的機會主義減持行為。

(二)無實際控制人、信息優勢與內部人機會主義減持

內部人往往能提前掌握公司兼并重組、發展前景等重大信息(鄧康橋,2013),并且運用信息優勢進行擇時交易獲取超額報酬(李琳等,2017)。企業處于無實際控制人狀態,增加了企業潛在并購風險,尤其是以險資舉牌為典型特征的敵意并購及外部接管威脅,提升了管理層對短期業績波動的敏感性和機會主義行為的利益實現。當企業陷入控制權爭奪時,內部人作為擁有足夠信息優勢的理性經濟人,能夠利用其對企業業績前景判斷、影響企業股價波動重大事件判斷的信息優勢進行選擇性交易(Piotroski and Roulstone,2005),內部人機會主義減持行為增加。同時,企業在經歷控制權爭奪后,新的第一大股東習慣于我國上市公司“一股獨大”的治理模式,出現“血洗”董事會的現象(鄭志剛,2017),降低了內部人職業安全感。內部人預期到可能面臨的接管威脅時,作為掌握企業信息優勢的群體,內部人會通過減持的方式維護自身利益。因此,無實際控制人極易引發股權爭奪,提高了內部人感知環境的不確定性,內部人利用信息優勢進行機會主義減持的行為增多。

綜上分析,無實際控制人狀態下,對內部人行為的監督缺位以及內部人信息優勢是影響其機會主義減持動機的主要因素。具體而言,內部人的自由裁量權在無實際控制人企業膨脹,弱化了股東對內部人行為的監督效力,內部人機會主義減持行為更頻繁;同時,無實際控制人狀態下,股權爭奪更易誘發內部人利用信息優勢進行機會主義減持。基于以上分析,本文提出研究假設:

H1:無實際控制人公司的內部人機會主義減持更加頻繁。

四、研究設計

(一)樣本選擇與數據來源

本文選取2012―2021年滬深A股非金融上市公司為初始樣本,并刪除了ST和*ST及數據缺失的公司樣本。上市公司是否屬于無實際控制人主要通過翻閱上市公司公布的年度報告獲得;內部人機會主義減持數據來源于國泰安(CSMAR)數據庫,以上市公司董事、監事和高級管理人員為內部人研究對象;為了排除內部人常規減持及內部人未投機獲利的影響,剔除了內部人通過大宗交易和協議轉讓股票數據以及股權激勵實施數據。其他主要財務數據均來自于國泰安(CSMAR)數據庫及萬得(Wind)數據庫。為消除極端值的影響,本文對所有連續變量在1%的水平上進行縮尾處理,最終獲得19196個公司-年度觀測值,根據后續的研究內容,觀測值將會在各部分有所差異。

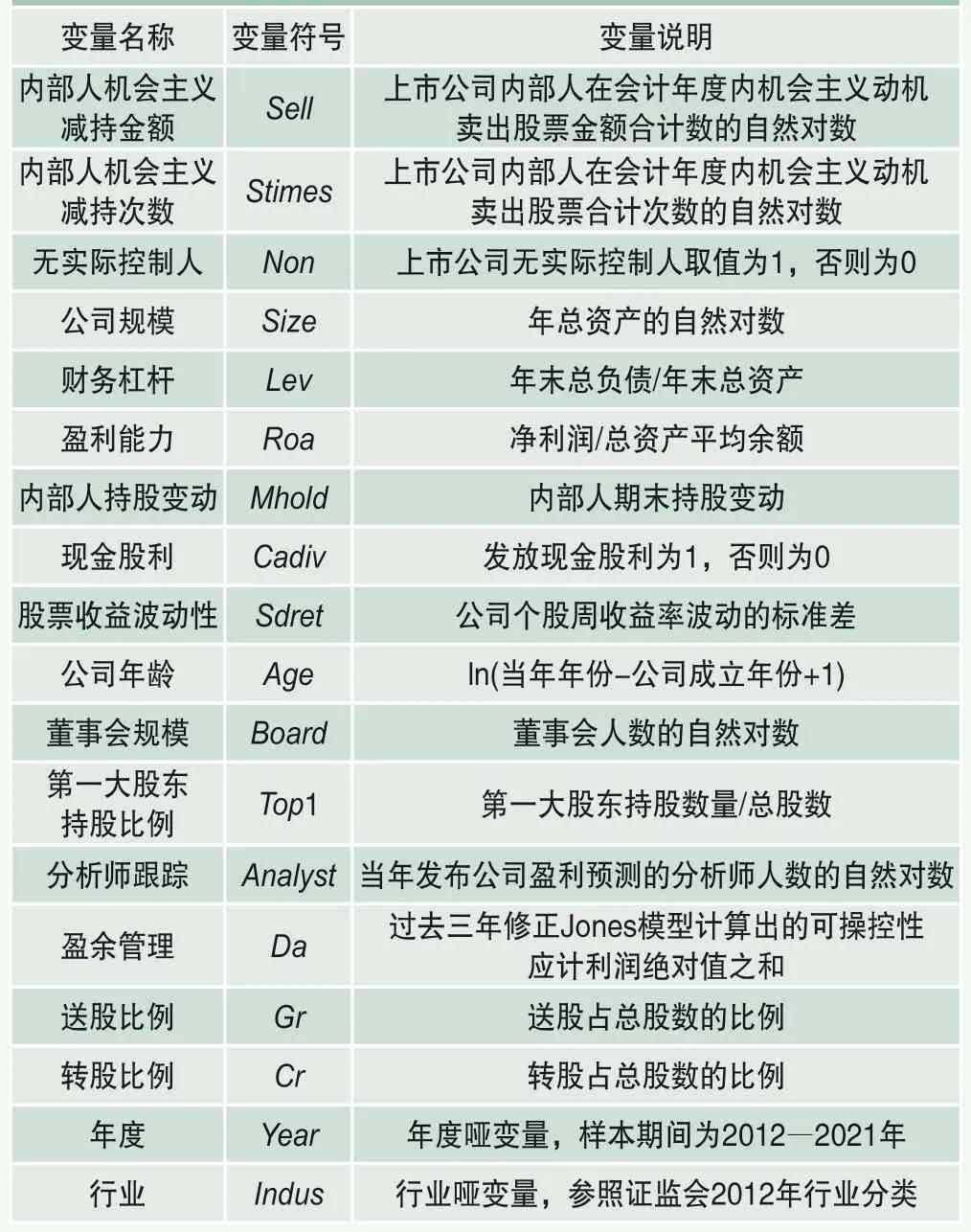

(二)變量定義

1.被解釋變量

本文的被解釋變量為內部人機會主義減持。對于內部人機會主義減持,通常以內部人減持后的超常回報作為衡量標準(陸超等,2023)。本文借鑒羅宏和黃婉(2020)、吳育輝和吳世農(2010a)的研究方法,采用事件研究法,以減持公告日為基準日,事件窗口為交易日及之后30個工作日,即[0,+30],估計期由基準日之前的150個工作日至減持前31個工作日組成,即[-150,-31],采用標準的市場模型計算異常回報。若內部人每一筆減持交易能夠預測未來一個月股票回報為負的,確認為機會主義減持。將上市公司內部人的每一筆機會主義減持交易在公司-年度層面進行匯總,計算合計的內部人減持金額(Sell)以及合計的減持次數(Stimes),并分別對其作對數處理。

2.解釋變量

本文的核心解釋變量為無實際控制人(Non),根據上市公司年報披露是否存在實際控制人進行界定。年報中明確指出實際控制人的賦值為0,表示企業存在明確的實際控制人;反之則為無實際控制人賦值為1,表示企業當年處于實際控制人缺失狀態。

3.控制變量

本文參考以往關于內部人機會主義減持的相關研究(羅宏和黃婉,2020;吳育輝和吳世農,2010a),并結合上市公司股權特征,構建了一系列控制變量。企業特征層面包括公司規模(Size)、公司財務杠桿(Lev)、公司盈利能力(Roa)、內部人持股變動(Mhold)、是否發放現金股利(Cadiv)、股票收益波動性(Sdret)、上市公司年齡(Age),公司治理層面包括董事會規模(Board)、第一大股東持股比例(Top1)、分析師跟蹤(Analyst)。其他影響內部人機會主義減持的變量包括盈余管理(Da)、送股比例(Gr)、轉股比例(Cr)。此外,考慮到外部環境和行業因素可能對內部人機會主義減持帶來的影響,模型還納入了年度(Year)和行業(Indus)虛擬變量。

主要變量定義如表2所示。

表2 主要變量定義

(三)研究模型

本文主要研究無實際控制人與內部人機會主義減持之間的關系,構建如下模型:

本文重點關注系數α1的符號以及顯著水平,若α1顯著為正,表明無實際控制人狀態下內部人機會主義減持行為增加;若α1顯著為負,表明無實際控制人狀態下內部人機會主義減持行為減少。

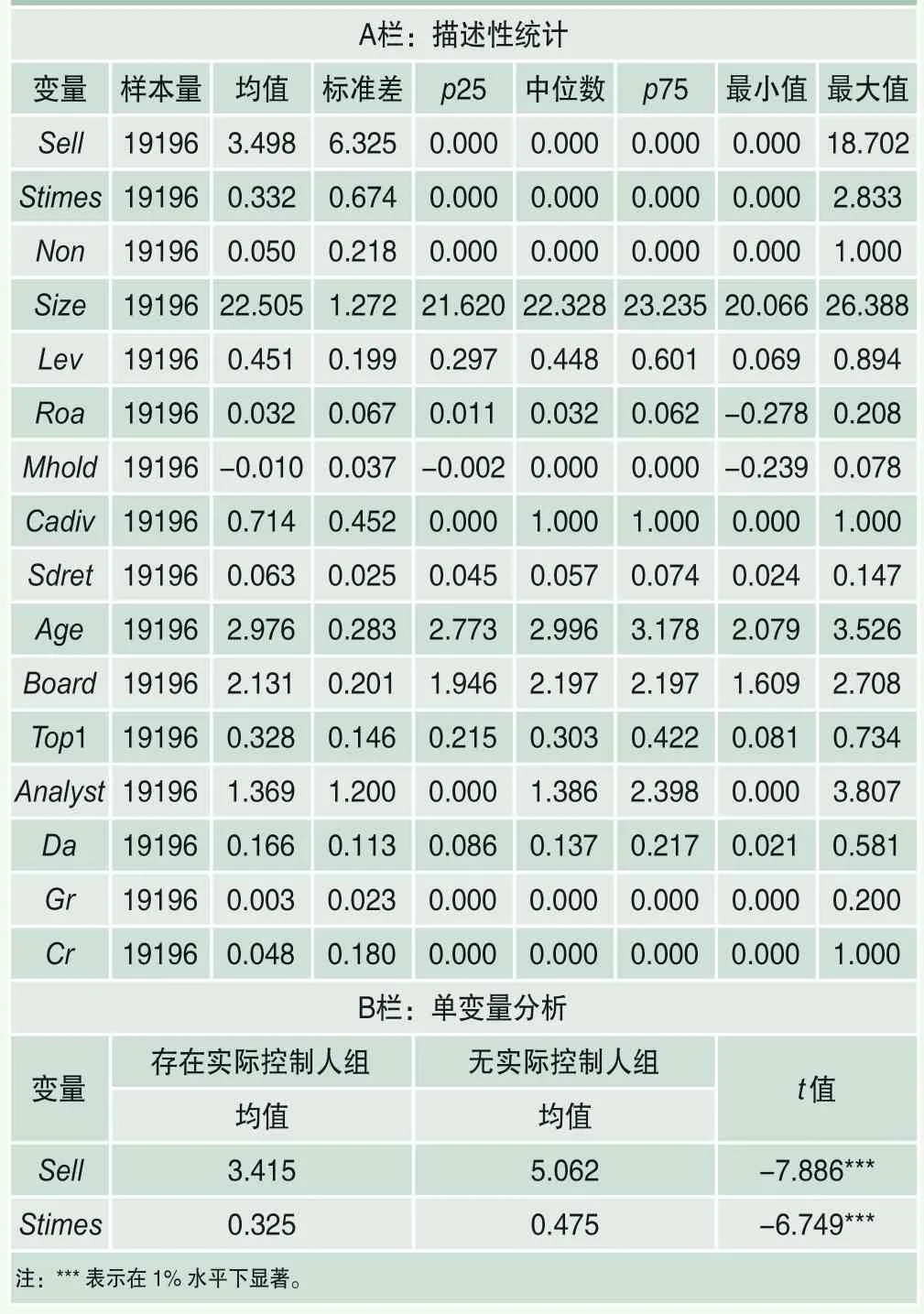

(四)描述性統計

表3為主要變量的描述性統計結果與單變量分析結果。由表3中A欄可知,樣本公司內部人機會主義減持金額(Sell)的均值為3.498,最小值和最大值分別為0和18.702,標準差為6.325;內部人機會主義減持次數(Stimes)的樣本均值為0.332,最小值和最大值分別為0和2.833,表明樣本公司中普遍存在內部人機會主義減持的現象,且公司之間內部人機會主義減持行為存在較大差異,與已有文獻結果相似。Non反映了上市公司實際控制人缺失情況,其樣本均值為0.050,表明無實際控制人樣本占全部樣本的5%,無實際控制人企業數量偏低。其余變量的描述性統計結果均處于正常范圍內。

表3 主要變量的描述性統計與單變量分析

為進一步驗證無實際控制人與內部人機會主義減持之間的關系,本文進行了組間均值差異檢驗,結果如表3中B欄所示,存在實際控制人組的內部人機會主義減持金額(Sell)的均值比無實際控制人組低1.647;存在實際控制人組的內部人機會主義減持次數(Stimes)的均值比無實際控制人組低0.150,t檢驗結果顯示兩組均值均在1%水平上存在顯著差異。此外,本文還統計了各主要變量之間的相關性,其中,無實際控制人(Non)與內部人機會主義減持金額(Sell)的Spearman相關系數為0.056,Pearson相關系數為0.057,且均在1%水平上顯著;無實際控制人(Non)與內部人機會主義減持次數(Stimes)之間的Spearman相關系數為0.054,Pearson相關系數為0.049,且均在1%水平上顯著,初步驗證了本文假設H1。

五、實證結果與分析

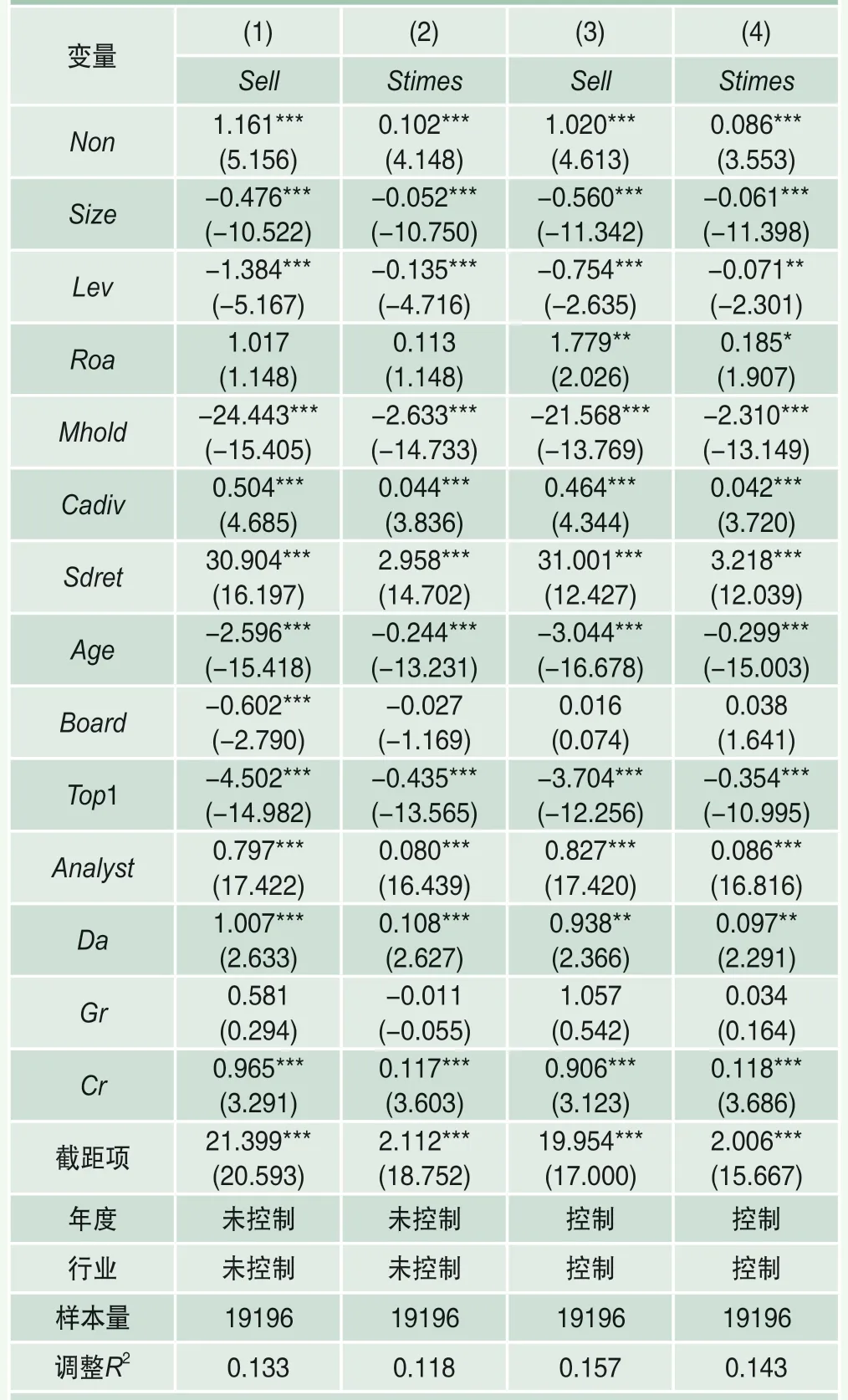

(一)無實際控制人與內部人機會主義減持

表4為無實際控制人與內部人機會主義減持之間的回歸結果。列(1)(2)顯示了在不考慮控制變量的情況下無實際控制人與內部人機會主義減持金額(Sell)、減持次數(Stimes)之間的關系,無實際控制人(Non)的回歸系數分別為1.161、0.102,且均在1%水平上顯著。進一步考慮了時間和行業影響因素后的回歸結果如列(3)(4)所示,無實際控制人(Non)的回歸系數分別為1.020、0.086,且均在1%水平上顯著。表4的回歸結果表明,相對于存在實際控制人而言,無實際控制人企業中內部人機會主義減持金額更大,機會主義減持次數更加頻繁,驗證了本文提出的假設H1。

表4 無實際控制人與內部人機會主義減持

(二)穩健性檢驗

1.更換樣本期間

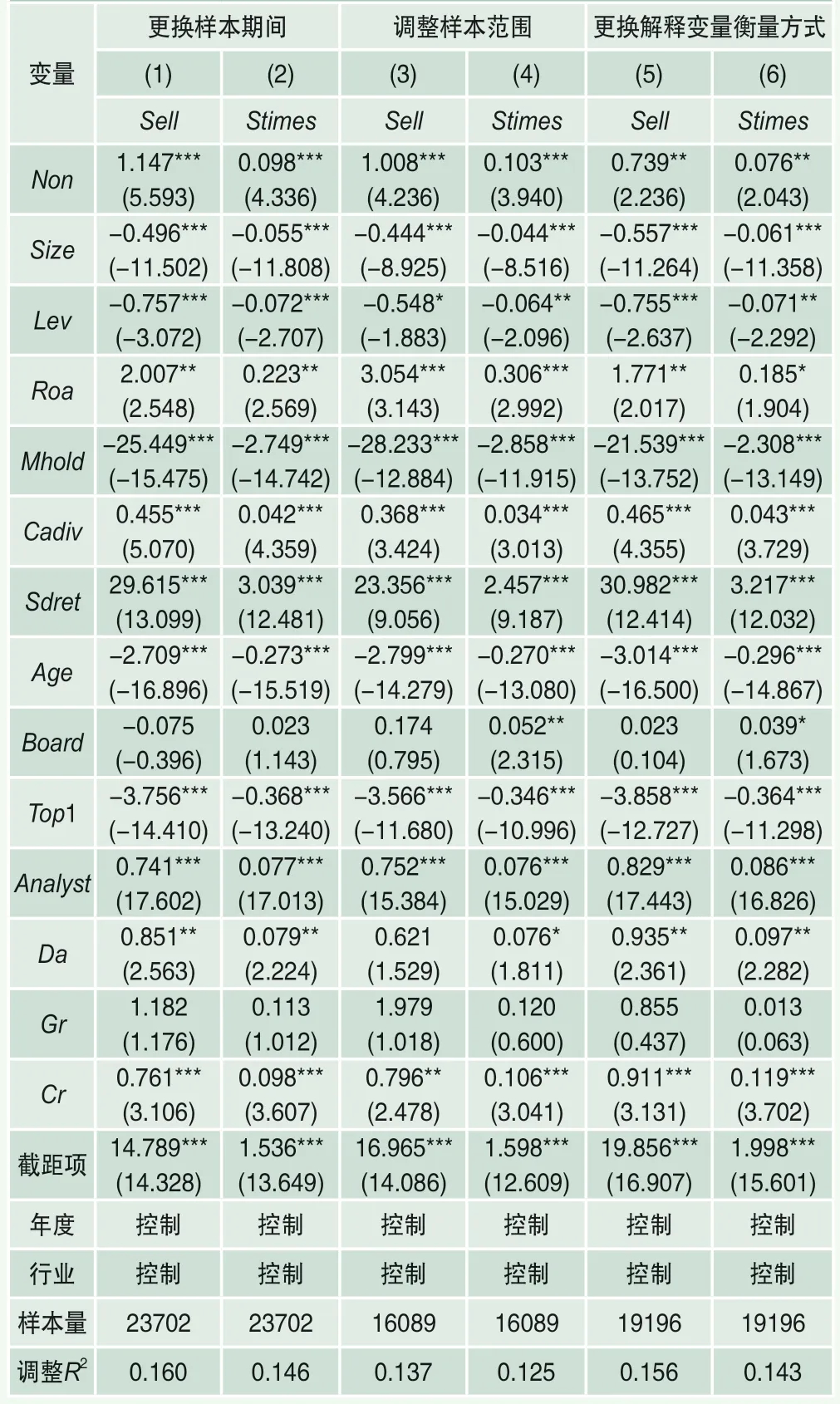

考慮到我國于2007年開始實行的新會計準則對上市公司年度報告中的財務數據具有較大影響,實施準則前后的財務數據對比度較低,因此,本文將樣本期調整為2007―2021年,并重新進行回歸。表5列(1)(2)為重新回歸后的結果,無實際控制人(Non)的回歸系數分別為1.147與0.098,均在1%水平上顯著,與前文結論一致。

表5 穩健性檢驗:更換樣本期間、調整樣本范圍、更換解釋變量衡量方式

2.調整樣本范圍

創業板一般為創業型企業、中小企業和高科技企業,在上市門檻、監管制度、信息披露、交易者條件、投資風險等方面和主板市場有較大區別。同時,相較于主板的上市公司而言,創業板公司規模小、投資風險大、股價易操縱,誘發內部人機會主義減持行為的可能性更大。因此,本文剔除創業板樣本公司,只保留主板數據重新回歸,結果如表5列(3)(4)所示。對于內部人機會主義減持金額(Sell),無實際控制人(Non)的回歸系數為1.008;對于內部人機會主義減持次數(Stimes),無實際控制人(Non)的回歸系數為0.103,均在1%水平上顯著,研究結論不變。

3.更換無實際控制人衡量方式

考慮到無實際控制人概念被引入我國的時間尚短,對無實際控制人概念的確認及無實際控制人狀態的認定并未形成統一結論。因此,本文根據上市公司股權控制鏈重新界定樣本公司是否屬于無實際控制人狀態,并重新進行回歸,結果如表5列(5)(6)所示。無實際控制人(Non)的回歸系數分別為0.739與0.076,均在5%水平上顯著,與前文結論一致。

4.內生性處理

上市公司股權結構與內部人機會主義減持之間的關系可能會受到樣本選擇偏差、互為因果的影響,并影響回歸結果。因此,本文采用傾向得分匹配法(PSM)和工具變量法(IV-2SLS)來緩解可能存在的內生性問題。

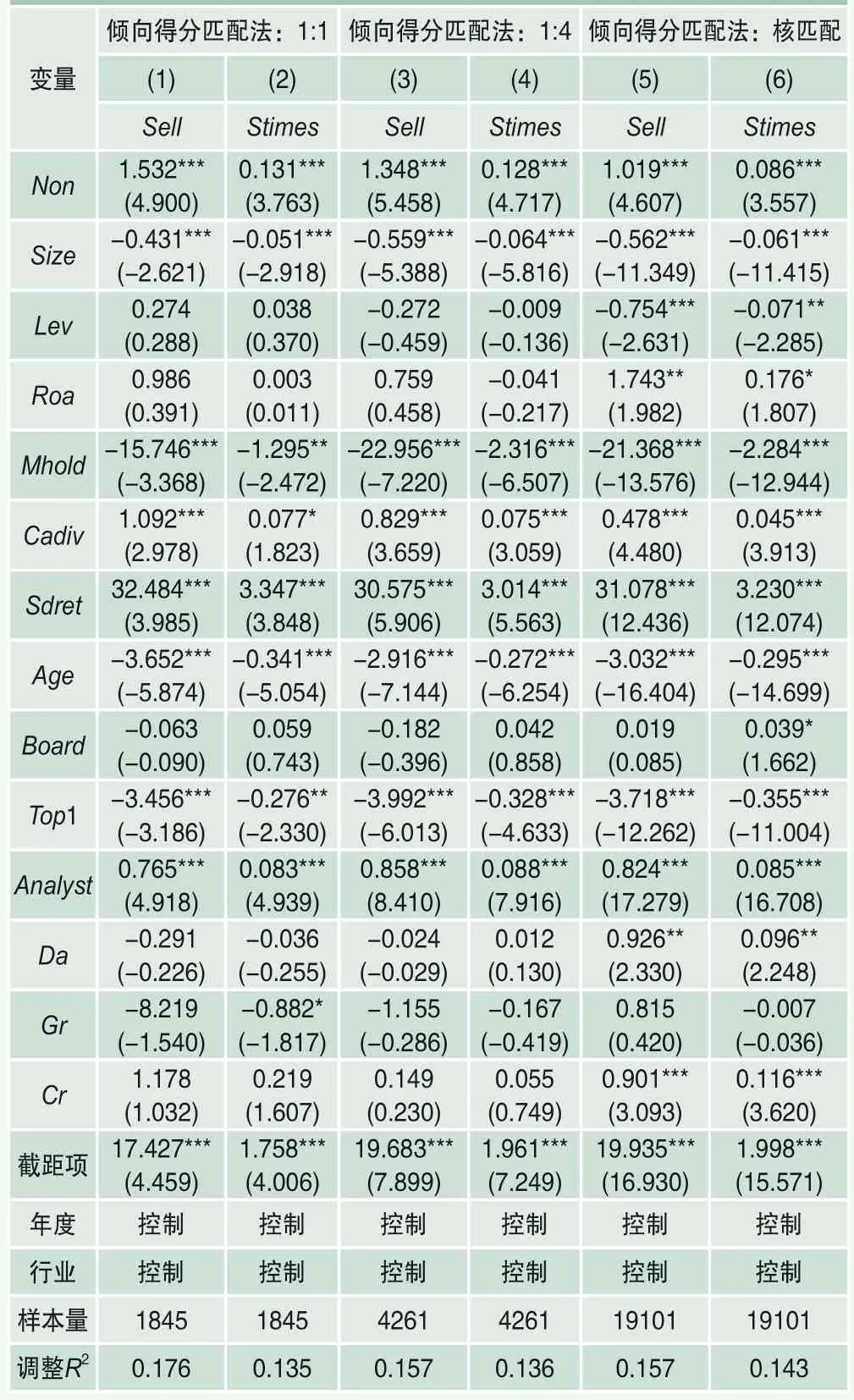

首先,為緩解樣本選擇偏差帶來的影響,本文根據上市公司是否存在實際控制人將樣本公司分為存在實際控制人組和無實際控制人組,樣本公司無實際控制人的為處理組,取值為1,否則為控制組,取值為0。由于股權結構與內部人減持之間的關系最有可能受到公司治理變量以及企業特征的影響,因此,本文借鑒Du and Ma(2022)的研究,選取財務杠桿(Lev)、盈利能力(Roa)、內部人持股變動(Mhold)、股票收益波動性(Sdret)、公司年齡(Age)、分析師跟蹤(Analyst)、盈余管理(Da)、獨立董事比例(Indep)、高管持股(Mshare)、審計質量(Big4)、營收規模(Growth)、現金流比率(Cashflow)、機構投資者持股比例(Inst)、兩職合一(Dual)作為配對變量,分別采用1:1、1:4有放回近鄰匹配法及核匹配法為處理組匹配,并采用配對后的樣本重新進行多元回歸。表6報告了基于PSM法1:1、1:4及核匹配的回歸結果,無實際控制人(Non)的回歸系數均在1%水平上顯著為正,與前文研究結論一致。

表6 穩健性檢驗:內生性處理(傾向得分匹配法)

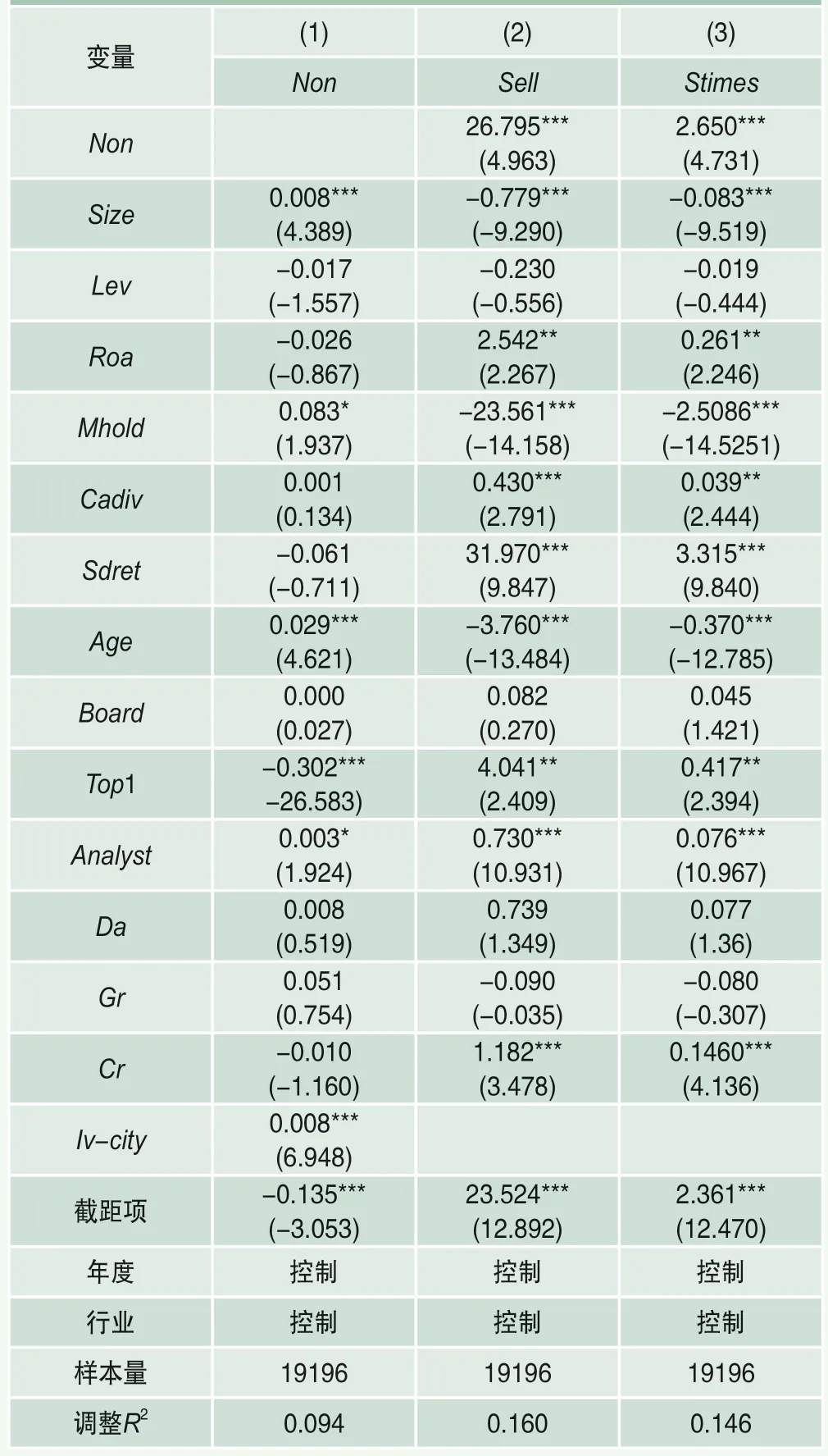

其次,為緩解可能存在互為因果的內生性問題,本文采用兩階段工具變量法檢驗兩者之間的關系。根據上市公司所在城市-年度以股權變更形式并購的次數(Iv-city)作為無實際控制人的工具變量進行內生性檢驗。該工具變量與企業實際控制人股權變更有關,直接影響了企業是否成為無實際控制人,滿足相關性;該工具變量與內部人機會主義減持無關,只能通過無實際控制人影響內部人交易。內部人機會主義減持主要受到企業實際控制人的影響,與企業所在城市-年度股權變更形式并購的次數無關,滿足外生性。表7列(1)為第一階段的回歸結果,表明工具變量(Iv-city)與無實際控制人(Non)顯著正相關。列(2)(3)是第二階段回歸結果,在控制了可能的內生性問題后,無實際控制人(Non)的回歸系數依舊顯著為正,再一次驗證了本文的研究結果。該工具變量兩階段最小二乘法中Kleibergen-Paap rkLM統計量值在1%水平上顯著,拒絕工具變量識別不足的假設;Cragg-Donald WaldF值大于Stock-Yogo弱工具變量識別F檢驗在10%的臨界水平,因此不存在弱工具變量的問題。

表7 穩健性檢驗:內生性處理(工具變量法)

(三)機制檢驗

基于研究假設的理論分析認為,上市公司處于無實際控制人狀態削弱了對內部人行為的監督并加重企業信息不對稱程度,影響內部人機會主義減持行為。因此,本文主要通過實證檢驗監督效應與信息優勢在無實際控制人與內部人機會主義減持之間發揮的傳導機制,主要借鑒陳作華等(2022)的研究方法檢驗無實際控制人對監督效應與信息優勢的影響。

1.監督效應路徑

無實際控制人狀態放松了對內部人行為的監督,加劇了內部人與股東之間的代理沖突,內部人可能犧牲股東利益來換取自身利益(吳育輝和吳世農,2010b)。本文借鑒李曉艷等(2023)的研究,從代理成本角度檢驗無實際控制人對內部人機會主義減持的中介效應,并參照李小榮和張瑞君(2014)的做法,采用總資產周轉率(營業收入/資產總額)來衡量股東與管理層之間的代理成本(Ac),該值越大代表股東與管理層之間的代理問題越嚴重,即代理成本越高。表8列(1)匯報了基于監督效應的機制檢驗結果,無實際控制人(Non)的回歸系數為0.055,且在1%水平上顯著,表明無實際控制人狀態削弱了對內部人行為的監督,內部人機會主義減持金額更大、機會主義減持次數更多。

2.信息優勢路徑

無實際控制人狀態下易引發控制權爭奪,同時,股權紛爭會進一步強化內部人的信息優勢,加劇了其機會主義減持行為。本文借鑒辛清泉等(2014)的研究,通過盈余質量、信息披露考評指數、分析師盈余預測和審計師角度,構建信息透明度(Asy)指標對公司信息透明度進行衡量,該值越大代表企業信息透明度越高,即內部人信息優勢越弱。表8列(2)匯報了基于信息優勢路徑的機制檢驗結果,無實際控制人(Non)的回歸系數為-0.006,且在10%水平上顯著,表明無實際控制人狀態下,企業信息透明度較低,內部人具有更強的信息優勢,從而影響內部人機會主義減持行為。

六、進一步分析

(一)無實際控制人、內部治理與內部人機會主義減持

面對不同類型的代理沖突,公司治理的有效性往往表現出顯著差異(Lei et al.,2013),內部人的行為選擇同樣也具有差異性。公司治理水平薄弱會導致內部人更可能凌駕于企業內部控制制度之上,盈余變化受到管理者操縱的概率增大(Fama,1980),增加了內部人機會主義行為的傾向。相對而言,公司治理水平較高的企業,既能夠有效發揮各職能部門的權力和義務,又能使各職能部門之間相互制約牽制,及時發現內部人可能存在的機會主義行為。隨著公司治理水平的提升,管理者與股東之間的信息不對稱(Bhojraj and Sengupta,2003)能顯著降低。特別是在無實際控制人的情況下,良好的公司治理水平能夠幫助企業穩定控制權,加強信息披露制度的執行力度,規范內部人行為。因此,本文推測公司治理水平的提高能夠削弱無實際控制人對內部人機會主義減持的影響。

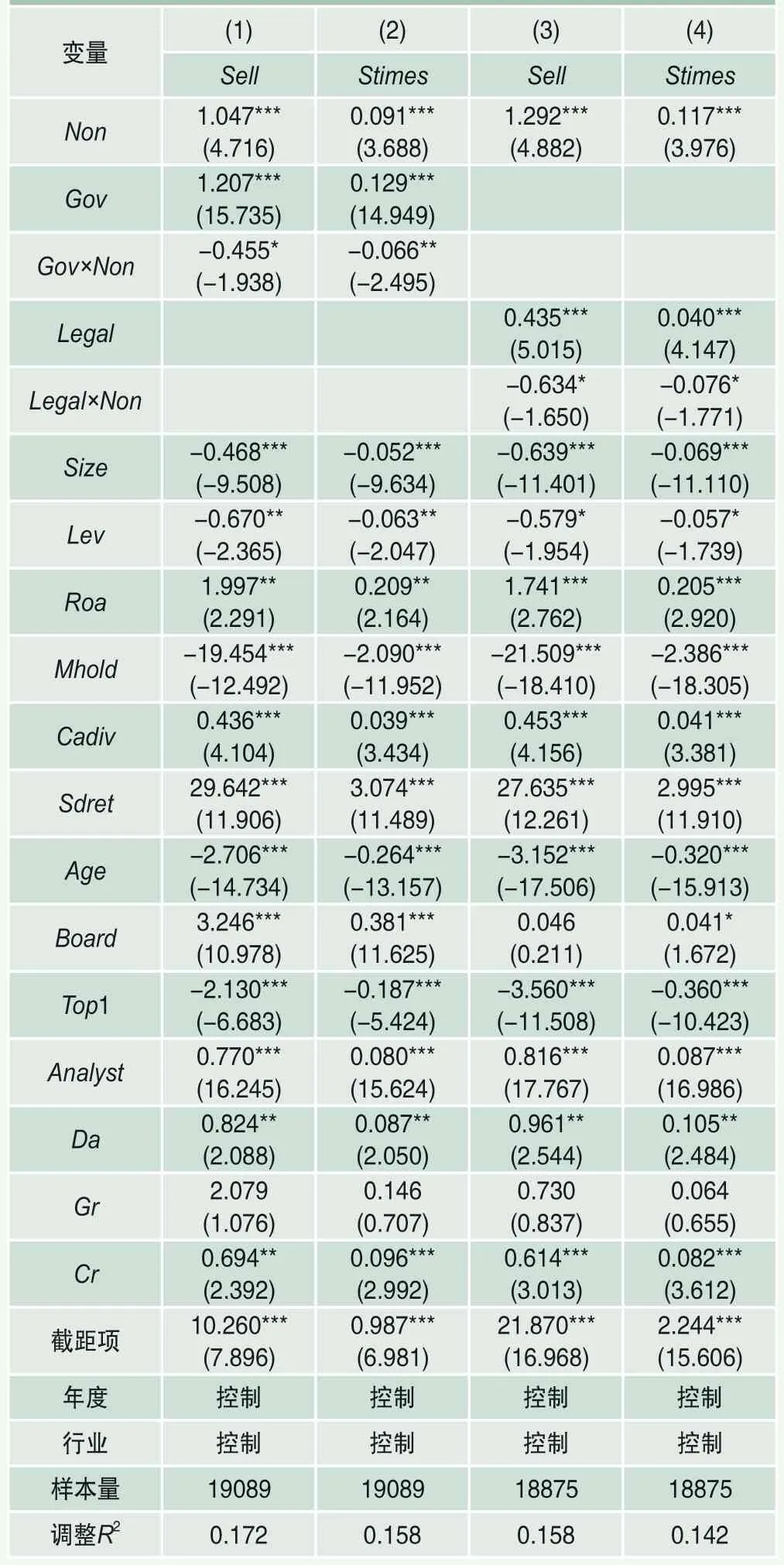

為驗證上述推斷,本文借鑒周宏等(2018)的做法,選擇董事長與總經理兩職合一、獨董占比、董事會持股比例、高管持股比例、第一大股東持股比例、董事會規模、監事會規模以及前三位高管薪酬總和,利用主成分分析法來構建公司治理水平指標(Gov),該指標數值越大則說明公司治理質量越高,并在模型(1)中分別加入Gov、Gov和Non的交乘項(Gov×Non)。表9列(1)(2)為回歸結果,Gov和Non的交乘項(Gov×Non)的系數分別為-0.455、-0.066,且均至少在10%水平上顯著為負,表明公司治理水平的提高可以有效減少無實際控制人狀態下內部人機會主義減持行為。

表9 內部治理、外部治理環境的影響

(二)無實際控制人、外部治理與內部人機會主義減持

內外部治理的有效結合,能夠最大程度發揮公司治理效力。內部治理機制與外部治理存在替代作用(李姝等,2018),外部治理機制在內部治理水平較高時能夠進一步強化公司治理質量,在內部治理機制無法有效發揮時,則可以彌補內部治理失靈引起的公司治理質量下降的問題。法治環境被認為是一種有效的外部監督形式,對內部人機會主義行為起到良好的抑制作用(陸超等,2023)。企業外部法治環境較差,通常意味著投資者保護程度較弱,內部人違規交易的成本較低,增強了內部人機會主義行為的動機。相反,企業所處的外部法治環境越好,法治對公司的監督作用越強(李春濤等,2021),提高了企業信息透明度,內部人機會主義行為得到一定的抑制。因此,本文推測良好的法治環境能夠削弱無實際控制人對內部人機會主義減持的影響。

為驗證上述推斷,本文根據王小魯等(2021)編制的《中國分省份市場化指數報告2021)》中的市場中介組織發育和法律制度環境指數,并借鑒解學梅和朱琪瑋(2021)的研究,通過計算各省份平均年度增長率的方法推算出各省份2021年的市場化指數,用以衡量所在地區的法治環境(Legal)。當上市公司所在地區的法治環境大于年度-行業中位數時,取值為1,否則為0,并在模型(1)中分別加入Legal、Legal和Legal的交乘項(Legal×Non)。表9列(3)(4)的被解釋變量分別為內部人機會主義減持金額(Sell)、減持次數(Stimes),Legal和Non的交乘項(Legal×Non)的系數分別為-0.634、-0.076,且均在10%水平上顯著為負,表明良好的法治環境能夠強化外部監督,削弱了無實際控制人對內部人機會主義減持的影響,驗證了本文的推斷。

(三)無實際控制人與內部人機會主義減持:基于控股股東的影響

不同類型的無實際控制人可能表現出不同的利益動機,本文結合無實際控制人的股權結構特征,討論無實際控制人是否存在控股主體對內部人機會主義減持的影響。通過查閱宣稱無實際控制人企業的年度報告發現,無實際控制人的直接股東并非完全呈現股權分散的結構,部分無實際控制人存在控股股東,且因控股股東屬于無實際控制人狀態,從而宣稱自己為無實際控制人。該類型的無實際控制人通常存在明確的控股主體,并表現出母公司與子公司或者子公司與子公司之間交叉持股的特征。無實際控制人企業的控股股東面臨嚴重的監督缺位,卻具備控股股東的股權優勢。那么,控股股東在無實際控制人狀態下對內部人機會主義行為發揮“合謀效應”抑或“監督效應”?

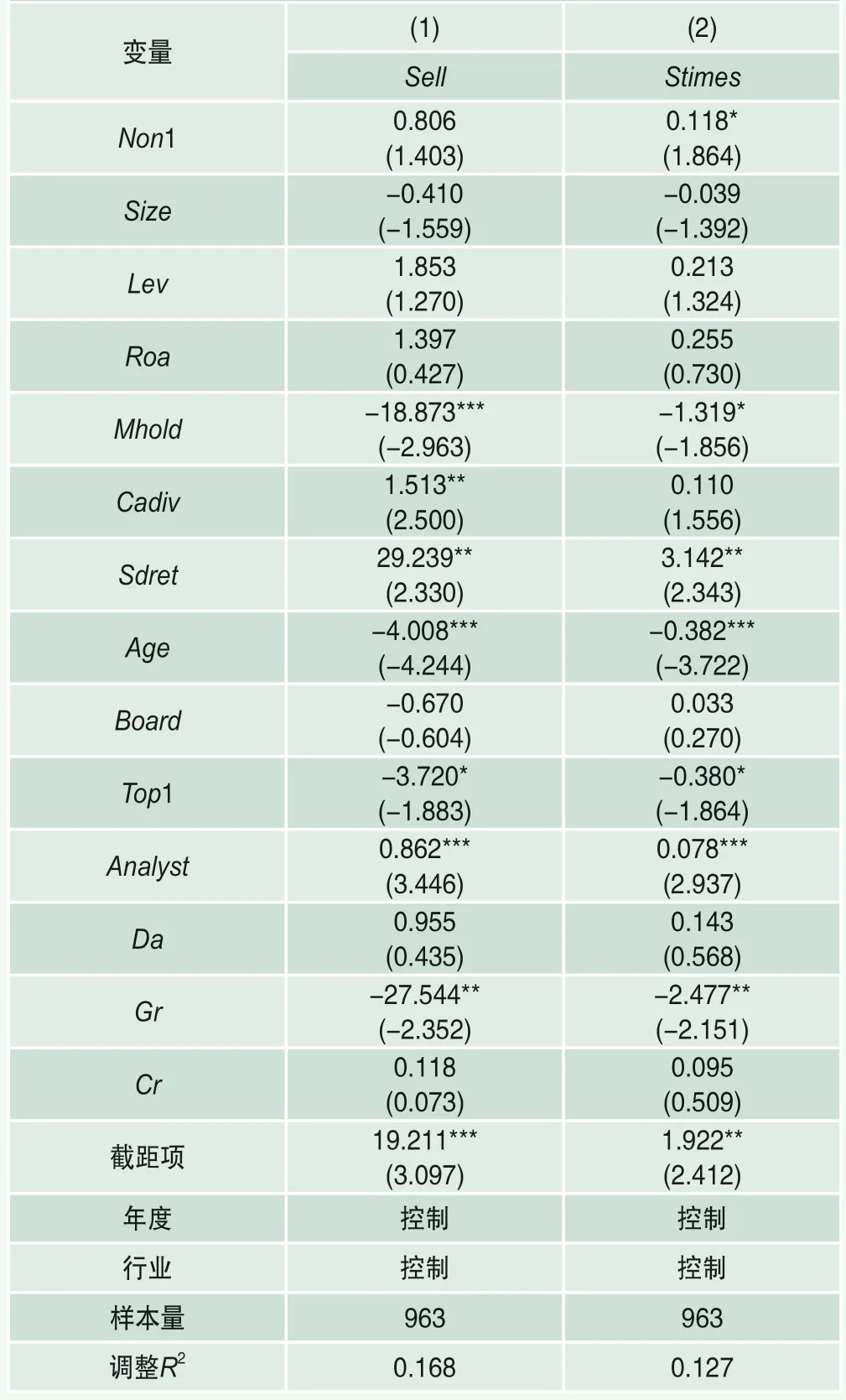

本文結合實踐將無實際控制人(Non1)樣本進行細分,按照其是否存在控股股東劃分為存在控股股東的無實際控制人,取值為1;不存在控股股東的無實際控制人,取值為0,檢驗無實際控制人狀態下是否存在控股股東對內部人機會主義減持產生的差異性影響。回歸結果如表10所示,無實際控制人(Non1)與內部人機會主義減持次數(Stimes)之間的相關性在10%水平上顯著為正,與內部人機會主義減持金額(Sell)之間不存在顯著相關性。這說明企業在無實際控制人狀態下,控股股東與內部人之間存在“合謀效應”,內部人機會主義減持更加頻繁。

表10 無實際控制人與內部人機會主義減持:基于控股股東的影響

七、結論與建議

本文以2012―2021年A股非金融上市公司為研究樣本,理論分析并實證檢驗了無實際控制人狀態下企業內部人機會主義減持的變化情況。研究發現:第一,無實際控制人與內部人機會主義減持顯著正相關,并且在考慮相關內生性問題后該研究結論依舊穩健。第二,在影響機理方面,無實際控制人通過弱化股東對內部人行為的監督作用、加劇內部人信息優勢,影響內部人機會主義減持。第三,公司內部治理水平及外部法治環境水平的提升能顯著削弱無實際控制人對內部人機會主義減持的影響;進一步區分無實際控制人類型后發現,無實際控制人存在控股股東的情況下內部人機會主義減持次數更多。

基于以上結論,本文提出如下建議:第一,加強無實際控制人監管對完善公司治理、促進企業高質量發展具有重要意義。鑒于實際控制人缺位增加了追責難度,建議監管部門加強對無實際控制人的細化分類,明確無實際控制人企業的認定標準;同時,對無實際控制人企業實行更嚴格的減持要求,加大對無實際控制人狀態下違規減持的打擊力度。第二,本文研究發現,企業內部治理水平及外部法治環境水平的提升能有效制約內部人機會主義傾向。無實際控制人企業應建立有效和完善的公司治理機制,預防和避免實際控制人缺失造成被惡意并購的風險;同時,進一步加強法制水平建設,利用法律制度環境約束內部人短視行為,減少內部人機會主義減持。 ■

[基金項目:國家自然科學基金項目“董事會權力結構、決策類型與企業投資效率研究”(項目編號:72002205)]