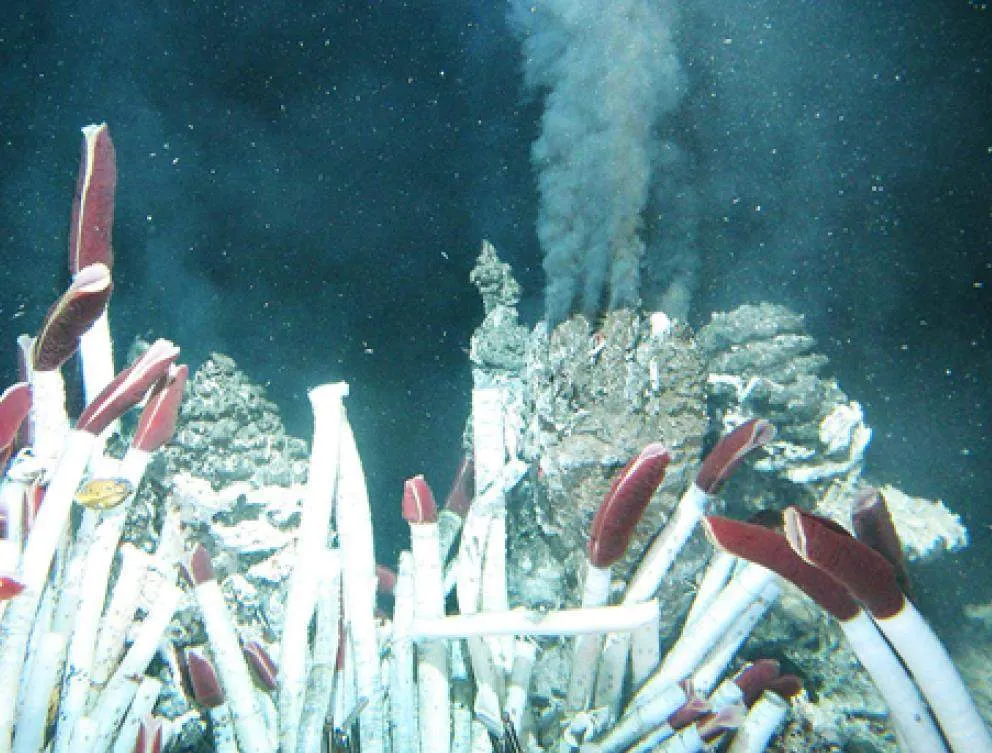

海底巨型管蟲的生存秘笈

東太平洋海隆

東太平洋海隆是位于東太平洋的一條深海山脊,也是地球上最長的海底山脊之一。在這樣的深海環境中,陽光無法觸及,水壓很高,水溫極熱,水中有毒物質很多。然而,巨型管蟲卻能在如此嚴苛的環境中活得很好。這是為什么?

巨型管蟲

巨型管蟲的長度可達1.8 米,身體是深紅色的柱狀體。巨型管蟲沒有消化系統,但依靠與自己體內的活細菌之間的共生關系而活得很自在。這些以數十億計的細菌通過碳固定來供養自己,也供養巨型管蟲。那么,什么是碳固定?

碳固定

碳固定就是把二氧化碳轉變為糖等有機物的過程,也是保持生物圈運轉的主要過程。根據環境的不同,包括可得到的能量不同和碳的來源不同,生物體進化出了不同的新陳代謝策略。

像植物這樣的生物體進行光合作用,也就是使用陽光提供的能量,把二氧化碳和水轉化為葡萄糖和氧。

雖然陽光照不到深海,但深海火山活動“燒”出的熱液從海底熱液噴口涌出。這些高溫熱液里的硫化氫具有能量,巨型管蟲則會運用這些能量,與共生細菌一起來進行碳固定,從而推動自身的生長和代謝。因此,巨型管蟲屬于一種自養生物。

生存秘笈

大多數自養生物都使用單一的碳固定通道來維持自己的生存。但巨型管蟲擁有兩條碳固定通道。在最近的一項研究中,科學家從東太平洋海隆采集巨型管蟲樣本,并且在模擬自然環境的情況下孵化巨型管蟲。他們發現,巨型管蟲的兩條碳固定通道是平行運行的——根據環境條件的不同,這兩條通道發揮的作用不同,且相互補充。并且,巨型管蟲還有其他代謝系統分別與這兩條通道協作。如此一來,巨型管蟲的碳固定效率很高。

實用意義

這項新研究對生物技術很可能有實用意義。科學家可根據巨型管蟲的兩條碳固定通道原理,來開發更有效的碳固定方式,從而更好地保護生態和提高農作物產量。此外,通過了解類似碳固定通道的運作原理,科學家也能更好地了解生物體怎樣演化出代謝多樣性,以及生物體怎樣適應極端環境。