“李知凡太太”,病房里的譯電員

劉舒揚

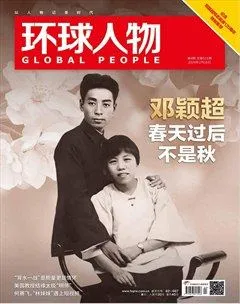

1943年7月,鄧穎超回到延安參加整風學習。

周秉德在中南海西花廳和伯伯周恩來、伯母鄧穎超共同生活了10余年。在她的記憶里,伯母極少提及那些“過五 關斬六將的往事”。

“只有一次。在西花廳那間小客廳里,一家人家常閑聊,說到伯伯1931年在上海編制中國共產黨最早的電報密碼 ‘豪密’時,旁邊的伯母說了一句:‘我還做過譯電員呢,你伯伯當時的很多電報都是我譯的!’語氣中帶著自 豪。”

長大后,周秉德慢慢了解到,看上去始終沉穩平靜的伯母,曾經歷過那樣一段驚心動魄的歲月:她是十里洋場中 的“伍美”,是日本輪船上的古董商太太,也是長征途中躺在擔架上咯血的病患、西山療養院的“李知凡太太” 、華北農村土地改革中的“肖超”……

一名堅定剛毅的戰士是什么模樣?鄧穎超提供了一種答案。

1927年春天,在國共合作中加入了國民黨并出任其湖北省黨部執委兼婦女部長的中共黨員李文宜,在武漢第一次 見到鄧穎超。一見面,李文宜脫口而出:“我一聽到鄧穎超的名字,還以為是位高大身材的人呢。”

鄧穎超立刻笑著說:“我也以為李哲時(李文宜的原名)是個高大身材的人呢。”

兩人一起哈哈大笑起來,像一對久別重逢的朋友。

日后回憶起這次相見,李文宜十分感慨:“從對話中可以看出,她是那樣的機靈聰慧。雖然當時她才23歲,但她 早已在五四運動中經歷了嚴峻的考驗,成為中國婦女運動的領袖之一了。”

其實,鄧穎超當時正處在巨大的痛苦和艱辛的逃奔中。四一二、四一五反革命政變接連在上海、廣州發生,身在 廣州的鄧穎超經歷了難產和喪子之痛,“我因難產尚未出院,黨的機關和我的住處被抄了,有的同志被捕第二天 就被殺害了,我與黨組織失掉了聯系。我想只要我還活著就要堅持斗爭下去”。她和母親楊振德設法乘坐德國領 事館的船先逃到香港,再到武漢。和李文宜匆匆一見后,鄧穎超沒在武漢停留太久,于5月1日抵達上海。

上海的馬路上到處是巡警,氣氛很緊張。鄧穎超和母親找到一個旅館住下,此時國民黨還不知道周恩來有“伍豪 ”這個代號,楊振德去《申報》登了尋人啟事:“伍豪鑒:你久已不要你的妻子,現在我帶她到上海找你。你見 報后速到某某旅館來,岳母振德。”大約兩個星期后,鄧穎超與周恩來久別重逢。

和李文宜也很快再次見面。當年9月,在大革命失敗后,中共中央從武漢遷往上海,李文宜也在10月到了上海,任 職于中央組織局。鄧穎超則受命處理黨組織由公開轉入秘密狀態的許多工作,恢復中央婦委組織就是其中之一。 書記由她擔任,委員有楊之華、蔡暢、李文宜、莊東曉等7人。

“此時,我們遭遇的困難首先是缺乏地下工作經驗,黨員又減少到1萬多人。”1981年,鄧穎超在中南海西花廳接 受記者伊斯雷爾·愛潑斯坦采訪時回憶這段歲月說,但這些人是非常堅定的,他們始終堅持入黨時的信念,準備 犧牲個人的一切以至生命。正像毛澤東主席說的那樣,他們從地下爬起來,揩干凈身上的血跡,掩埋好同伴的尸 首,他們又繼續戰斗了。

鄧穎超主持召開第一次婦委會,大家圍著一張方桌坐下來,把一副麻將牌攤到桌上。如果發生意外,被盤查起來 ,可以說是“干姊妹團聚,玩玩小牌的”。8名委員按年齡排列,以姐妹相稱:楊之華大姐、蔡暢二姐、李文宜三 姐、鄧穎超五妹,八妹莊東曉最小。鄧穎超便用諧音“伍美”作了筆名,周恩來也就成了“五妹夫”或“五姐夫 ”。

鄧穎超扮的是家庭主婦,穿一身緞子旗袍,每天除了學習和工作,還要做掃樓道、拖地板等家務。其他委員有的 扮作闊太太,有的扮作少奶奶,都裝成比較富有的樣子。大家還故意把值錢的東西——比如大皮箱,擺在顯眼的 地方,其實箱內空空如也。就連各人化裝所需的服裝有時也需要換著穿。

當時黨在上海的工作重點是工人群眾,婦委會的工作重點自然是女工。鄧穎超有時穿上工人服裝,有時扮成小商 販,在籃子里裝上燒餅、油條、香煙之類的小商品,站在工廠附近售賣,好同工人接近。

這樣特殊的環境里,鄧穎超和戰友們發展出一種別樣的生活方式。

租房子,附近有敵人住的不能租,有自己同志住的也不便租,而且必須要有后門,方便隨時撤離。少則幾月,多 則一年就要搬家,搬一次家,換一次姓名,重編一套能掩護自己身份的故事。新中國成立后,鄧穎超和秘書趙煒 說,那段在上海的斗爭歲月,找房子是最難的。

“八妹”莊東曉后來回憶過鄧穎超夫婦的一處居所:“鄧大姐帶領我們看了看她布置的新居和臥室,并笑著問我 們像不像樣。實際上新居的布置很簡單,家具都是租來的,半新不舊的。經過鄧大姐的精心擺設,粗一看,還像 個小康之家。”

那時黨中央只在三個地方開會:瞿秋白、楊之華夫婦家,周恩來、鄧穎超夫婦家,羅亦農、李文宜夫婦家。三處 輪流,因此三家彼此不能多來往。去時走后門,敲門先敲幾下,再敲三下作為暗號,知道是自己人,很快開門, 否則不著急開門,以便留點時間對付來人。

保持警惕成了習慣。鄧穎超去蔡暢家里開會,蔡暢的女兒李特特負責放哨。一旦有生人從門口經過或是往這個方 向來,李特特就唱起兒歌《麻雀與小孩》:“小麻雀呀/小麻雀呀/你的母親/哪兒去啦/我的母親/打食了……”

上海電車很多,但電車上遇到敵人無法躲避,所以鄧穎超從來不坐,外出都是步行,借助夜色掩護,“出去,必 定是清早,深夜十一二點回來”。

黨的經費十分緊張,鄧穎超每月只有8元生活費,周恩來每月有12元,此外兩人分別還有3元和5元交通費。“鄧大 姐還得叫鄰居都知道她家是做生意的,她的穿著還得像個樣。可是她哪有錢?所以非常難。”趙煒告訴《環球人物》記者。

鄧穎超列席中共六大的證件。

翻譯電報的技能也是這一時期練就的。鄧穎超協助周恩來開展機要工作,不但會譯電,還是研究密碼的行家里手 。1936年她在陜北擔任中央機要科科長時,譯電報的速度仍比做了三四年的專職譯電員還要快許多。

鄧穎超隱蔽得堅毅。“那個時候的黨組織處于秘密狀態,對黨員遵守紀律、保守秘密的教育特別重視,抓得很緊 。”晚年的她曾感慨道:“至今印象還很深刻。”

1927年到1932年,鄧穎超在上海從事了5年黨的地下工作,其間數次遇險,使她愈斗愈堅。

1928年,中國共產黨第六次全國代表大會確定在莫斯科召開。周恩來當選為代表,鄧穎超列席大會。四五月間, 他們化裝成一對古董商夫婦,從上海登上一艘駛往大連的日本輪船,計劃經哈爾濱赴蘇。

組織安排他們夫婦坐頭等艙,每餐都可以到餐廳去吃飯。但由于經費緊張,在船上的兩天,鄧穎超和周恩來都很 少更換衣服,也很少同其他乘客交談。

李文宜與楊之華是另一批。她們穿著旗袍,梳了假發髻。每天早晨梳頭時,她們要把艙門關得嚴嚴實實,費很大 勁才能把發髻系在原本的短發上。

日本在東北的侵略擴張是可見可感的。鐵路搬運工人所穿背心的背部有一個大大的“荷”字,意指搬運工。旅客 用的是木制飯盒、筷子和茶具,吃的是一塊黃色的蘿卜干和米飯。“令人感到如同到了日本,而不是還在中國的 領土上了。”李文宜在回憶錄中寫道。

鄧穎超夫婦上船那天,把上海所有的報紙各買了一份,準備帶到船上翻閱。后來輪船在青島又有短暫停留,兩人 下船買了各種當地報紙帶回船上。結果輪船剛停靠大連碼頭,鄧穎超夫婦正準備上岸,就遭到了駐大連日本水上 警察廳來人的盤問。

“你們是做什么的?”周恩來冷靜回答,做古玩生意的。其實兩人攜帶的箱子里一件古玩也沒有。“做生意的為 什么買那么多報紙?”周恩來又答,在船上沒事可以看看。

“你不是做古玩生意的,你是當兵的。”

周恩來伸出手:“你看我像當兵的嗎?”

幾人問來問去問不出破綻,便讓周恩來到水上警察廳接受審訊,鄧穎超則到旅館等待。雖然如坐針氈、度秒如年 ,但鄧穎超表面上還是泰然無事的樣子。約兩小時后,周恩來平安歸來。鄧穎超馬上找出兩人的參會證件,撕碎 ,投入馬桶,沖走,然后和周恩來有說有笑地到樓下餐廳用餐。當天下午,他們改乘火車,由長春轉吉林再到哈 爾濱,最后成功越過國境,到達莫斯科。

在莫斯科,鄧穎超見到了世界革命和婦女運動領袖蔡特金。“在她的眉宇舉動之間,在她的內心和生命之中,充 滿著斗爭經驗、革命熱情和偉大的力量,這些交流著使她成長為一個巨人。”多年后回憶起那個場景,鄧穎超依 舊難掩心中澎湃:“當她指出無產階級及被壓迫者,特別是婦女們的斗爭和解放的道路時,她的興奮,她的英明 指示,她的必勝的信心和大道理,立刻使得大家感到光明照耀在眼前,知道如何走向解放的道路,原先沉默嚴肅 的空氣,一變而為活躍起來,增加著大家斗爭的勇氣、必勝的信心。”

六大閉幕后,參會人員留下參加一個月的軍事訓練,鄧穎超和李文宜被編在一個班,教官全是蘇聯人。學員每天 除了練習射擊和各種隊列步法、基本動作外,還要練習拆卸、擦洗各種類型的步槍和手槍。因為在游擊戰中,武 器一般是從敵人那里繳獲的,復雜多樣,如果夜間作戰時槍支發生故障,必須及時排除,否則就面臨被敵人射殺 的危險。

鄧穎超學得非常認真。她把槍支機件按順序卸下,排列整齊,一一擦洗干凈后逐一裝上,動作總是又快又好。

鄧穎超從莫斯科回到上海后,1928年年底,隨著中共中央機關逐漸完善,中共中央直屬機關支部成立。鄧穎超任 直支書記。考慮到黨內刊物很少,與惲代英等直支成員商量后,鄧穎超創辦了《支部生活》,每月出版一至兩期 ,32開本、毛邊紙、線裝,封面被偽裝成“志夫新話”,里面的內容是重要文件和工作紀要,還介紹上海的工人 運動和學生運動開展情況。

1931年4月下旬,曾任中央政治局委員、負責過中央特科工作的顧順章被捕叛變。由于此前黨中央會議地點常選在 顧順章家,所以就連他的家屬、親戚甚至傭人,都認得不少中共黨員甚至中央負責同志。萬幸的是,早已打入國 民黨特務機關的中共黨員錢壯飛及時將顧順章叛變的消息告知了時任中央軍委參謀長聶榮臻。聶榮臻急忙趕往周 恩來處。不巧,周恩來剛好外出,鄧穎超當即與聶榮臻商定,由她帶上顧順章的妻子,馬上進入一家日本人開設 的旅館暫避,并借機從顧妻嘴里獲取更多關于顧順章的信息,探清底細。

緊接著,6月下旬的一天,中共中央總書記向忠發被捕。鄧穎超迅速通知向忠發所知道的幾個租住地點的同志轉移 。還有一處中央機關所在地,那是向忠發唯一知道的機關地點,鄧穎超與機關里的3人約了當天共進晚餐。下午4 點多鐘,她前往機關,到了后門附近,看到亭子間窗戶放的花盆不見了——這是警報信號,她沒有再前進,立刻 轉移到另一位中共黨員家里。很快,鄧穎超得到向忠發叛變的消息,并且向忠發已帶人到機關里逮捕了那3名中共 黨員。好在由于鄧穎超通知的速度足夠快,當向忠發又帶著特務到周恩來、鄧穎超以及瞿秋白、楊之華等人的住 處時,已是人去樓空。

1934年10月,中共中央領導中央紅軍主力退出蘇區,進行戰略轉移,開始長征。此時,30歲的鄧穎超被確診患上 肺結核,低燒不退,痰中還帶著血絲。她被編入紅一方面軍的干部休養連。由于病得很重,不能騎馬,許多時候 鄧穎超只能躺在擔架上被抬著行軍。她對此常感到不安、內疚,遺憾自己生病不能工作。旁人安慰她:“你的工 作能力強,等你的病養好了,還不是一樣工作。到了根據地就可以工作了。”

1935年10月,鄧穎超長征到達陜北,先后任中央機要科長、中央白區工作部秘書等職。這是她同李克農(右二)等在保安。

1936年,鄧穎超同周恩來在陜北。

為了加強黨的組織領導,行軍一段時間后,鄧穎超被任命為休養連黨總支委員。1935年5月的一天,紅軍正在向赤 水河挺進的途中,天蒙蒙亮,下著毛毛雨,路上很濕滑,休養連的隊伍因此被拉得很長,而護衛的軍委警衛營恰 好又沒有跟上。隊伍通過一個圓形山崗時,突然與一個營的敵軍遭遇。敵軍將休養連從中間沖斷,重傷員和重病 員都被截在后面。

休養連連長侯政讓一名指導員組織傷員先走,他來斷后。指導員卻堅持連長先走,自己做掩護。雙方爭執不下, 鄧穎超一下子從擔架上跳下來,赤著腳,大聲命令道:“不管誰的警衛員,都留下來交連長統一指揮,集中起來 阻擊敵人!”說著,她首先把自己的警衛員留給了侯政。

30余名警衛員很快集合到侯政面前,由他指揮,阻擊敵人。鄧穎超則和那名指導員一起,組織傷病員,向大山溝 轉移。軍委警衛營很快聞訊趕來,兩面夾擊,緊緊牽制住敵人。休養連轉危為安。

長征的艱苦再怎么描述也不為過。一位與鄧穎超一起出發、一路照顧她的同志,一次在過河時不小心被河水沖走 ,再也沒回來。顧順章叛變時,為保衛中央機關安全作出重大貢獻的錢壯飛,也是在行軍途中掉隊,后被貴州當 地的土頑分子殺害的。他的犧牲之謎,直到21世紀初才被解開。

“我伯母很惋惜地跟我說,你看這錢壯飛后來一直沒消息。”周秉德告訴《環球人物》記者:“伯母常說,‘我 和你伯伯是革命隊伍的幸存者。我們的同志有許多都犧牲了,認識的不認識的。’她總強調自己是幸存者,不止 一次地這樣說。”

擔架上的鄧穎超虛弱極了。1935年8月下旬,隊伍開始過草地。遠遠望去,遼闊的草地好像一張翠綠的地毯,但下 面全是淺水軟泥,人和馬只能踏著凸起的水草垛行進,稍有不慎就會踩錯,陷入泥淖。

過草地的第一天,鄧穎超就不慎掉進沼澤地。她不敢動,否則越陷越深,陷到胸部就沒命了。天正下雨,鄧穎超 連泥帶水,渾身被澆得透濕。幸好一位同志及時趕到,把她拉了出來。

第二天,鄧穎超開始發高燒、拉肚子。過草地的7天7夜,她粒米未進,最后一天,總算看見一間當地藏族同胞建 的房子,上下兩層,上面住人,下邊養牲口。“我見到房子真高興啊!”鄧穎超說。可由于身體極度虛弱,她在 地上躺了兩個多小時,才有力氣上房子里去。蔡暢等人來看她,都哭了,“因為見我只有三分像活人,七分倒像 死人,以為我活不成了”。

1935年10月,中共中央及中央紅軍長征到達陜北。第二年6月,中央機關從延安瓦窯堡遷駐保安縣(今志丹縣), 鄧穎超任中央機要科科長。她住在一間小平房里,房間中央放著一張床,既當桌子又當凳子。她的身體依然虛弱 ,但只要譯電員帶著譯好的電報叩門,她就艱難地從床上坐起來,半靠在床頭,接過電報,一字一句審閱。

鄧穎超看得很細致,一般要看兩遍,標點符號也不放過,遇到錯字,就讓譯電員把密碼本拿來,仔細核對,確認 無誤后才能發走。

此時中共已與共產國際失聯多年。紅軍抵達陜北后,共產國際派林育英(化名張浩)通過外蒙古,輾轉抵達保安 。林育英裝扮成小商販在保安走街串巷,終于與張聞天在街上相遇。

林育英把隨身帶來的電臺呼號和密碼本交給了鄧穎超,并起草了第一份電報,內容是報告他與中共在保安取得聯 系的經過。

電報發出不久就收到了回電。鄧穎超看到后,高興地讓譯電員趕快送給毛主席、周恩來、張聞天等同志傳閱。緊 接著,毛主席親自起草數份電報發往共產國際,中共中央由此與共產國際恢復聯系。

那段時間,鄧穎超帶領中央機要科不分晝夜地緊張工作著。她囑咐道:“不管在任何困難情況下,不論是白天還 是黑夜,一切來往電報都要及時譯發,做到隨到、隨譯、隨送,一刻也不能耽誤。這是機要工作最重要的準則。 ”

左圖:1937年夏,鄧穎超經中央批準到北平西山福壽嶺平民療養院治病。這是她在療養院室外的留影。右圖:1948年,鄧穎超在河北阜平縣搞土改工作時的留影。

和普通群眾在一起時,鄧穎超是堅中帶柔,剛柔并濟。

由于肺病時好時壞,1937年5月,鄧穎超喬裝改扮,從延安秘密前往北平(今北京)治療。

位于北平西山福壽嶺的平民療養院,創辦于1932年,結核病床位30張,因收費低廉,吸引了較多平民和學生前來 治療。鄧穎超化名李揚逸入住,又因周恩來化名李知凡,她也被稱為“李知凡太太”。

鄧穎超在這里住了3個月,與她同病室的是清華大學外文系學生胡杏芬。

鄧穎超愛笑,“那笑容中溢露著和藹和真摯。她的眼睛既圓又大,烏溜溜地表示著她的聰明和活潑”。兩人很快 拉近距離,胡杏芬喜歡貓,鄧穎超便將她喚作“我親愛的小貓”,胡杏芬則叫鄧穎超“我的太太”。

相處時間越久,胡杏芬越覺得這位“李知凡太太”神秘莫測。

七七事變以后,療養院的小姐、太太們始終密切關注著報紙上的戰事進展。但“李知凡太太”不一般。她會談些 報紙以外的言論,甚至是對明后天軍事和政局變化的推測,而這些推測往往都會成真。

更讓胡杏芬驚訝的事發生了。一天下午,有位太太接到了丈夫發來的一份電報,可是翻譯得不好,讓人看不太明 白。丈夫任職單位所在地區的情勢正吃緊,療養院所在的西山又找不到一本可以對照電報的號碼簿,這位太太只 好干著急。

“李知凡太太”竟走了過去,向那位太太要了電報紙,答應半小時內可以翻譯好。還不到半小時,“李知凡太太 ”果真靠著記憶,把那電報一字不漏地譯好了。胡杏芬暗暗驚呼:“能夠把電報書背得出的人,我在學校里連聽 也沒有聽到過!”

后來,出于安全考慮,女病院里的患者在隆隆槍炮聲中全體搬到了男病院。辦公室有一部無線電機,“李知凡太 太”是那里的常客,她還把了解到的戰事進展告訴其他病友和工作人員。

有一天,喜訊接連傳來,“李知凡太太”隔一個鐘頭報一次消息,一進門總是拍著手喊:“大家注意,我們收復 了廊坊!”一面說,一面高舉著拳頭,大家就開始熱烈地鼓掌。“日本的軍隊已經退到某地!”“李知凡太太” 的手臂又高舉起來,房間里再次響起噼噼啪啪的掌聲。

到了8月,眼看北平陷落在即,鄧穎超告別療養院的醫生病友,在埃德加·斯諾、伊斯雷爾·愛潑斯坦等友人的幫 助下,經天津、西安到延安,12月到武漢。1938年冬,胡杏芬收到署名鄧穎超的來信,才知道“李知凡太太”是 大名鼎鼎的鄧穎超。

抗日戰爭勝利后,鄧穎超又有了一個新化名:肖超。

1947年7月至9月,全國土地會議在西柏坡召開。會議通過的《中國土地法大綱(草案)》明確規定:廢除封建性 及半封建性剝削的土地制度,實行耕者有其田的土地制度。鄧穎超出席了這次會議。冬天,她化名“肖超”,帶 著工作組到河北阜平縣(今屬河北省保定市)二區細溝村參加土地改革的復查工作。鄉親們管她叫“老肖”。

那時,阜平當地有個別領導同志提出“貧雇農打天下”等極左的錯誤口號,一些游手好閑的人乘虛而入,土改工 作被搞得一團糟。鄧穎超堅持土改工作一定要按黨的政策辦,積極做干部和群眾的思想工作,及時糾正了亂象, 圓滿完成了任務。

時任細溝村婦救會主任高玉珍多年后接受采訪時感嘆:“要沒中央在那真麻煩了,真麻煩了,那得死多少人啊! 它不是說跟反革命斗了,是你村里和我村里斗。鄧大姐說了,雖然說他們干了很多壞事,還是中國人,得教育他 ,不能老‘剮’他。”

時間回到1941年,鄧穎超曾在一篇贈予友人的祝詞中寫道:“堅決、剛毅、勇敢地向前沖去,沖破舊社會的樊籠 ,打碎封建的枷鎖,做一個叛逆的女性,做一個革命的女人!”

這正是她的樣子。

(感謝原中共中央文獻研究室編審劉春秀對本篇報道的支持)