全腹腔鏡和腹腔鏡輔助直腸全系膜切除術治療直腸癌的近期效果及安全性比較

時占強 馬超 張定喜

1)河南上蔡縣蔡州醫院普外科 上蔡 463800;2) 河南許昌市人民醫院普外科 許昌 461000

目前,直腸癌的發病率已成為僅次于胃癌的消化道惡性腫瘤[1]。近年來隨著直腸癌微創手術方式的日趨成熟,腹腔鏡直腸全系膜切除(total mesorectal excision,TME)已成為目前直腸癌根治術需遵循的原則和首選的手術方案[2]。本研究回顧性分析行腹腔鏡直腸TME的直腸癌患者的臨床資料,比較全腹腔鏡和腹腔鏡輔助直腸TME的近期效果及安全性,為臨床治療提供參考。

1 資料與方法

1.1 一般資料選擇2018-01—2023-01我院普外科收治的直腸癌患者作為研究對象。納入標準:(1)均依據臨床癥狀、結腸鏡病理檢查,以及腹部CT、MRI等影像學檢查確診,且符合本研究中有關手術的適應證[3]。(2)腫瘤直徑<5 cm,腫瘤距肛緣>5 cm,無鄰近組織或器官受侵,無遠處轉移。(3)均由同一醫療團隊成功完成手術。排除標準:(1)合并重要臟器功能不全和血液、內分泌等系統功能障礙,以及其他部位惡性腫瘤者。(2)并發梗阻、穿孔等需急診手術者。(3)有重大腹(盆)腔手術史者。共入組93例患者,其中48例行全腹腔鏡直腸TME(觀察組),45例行腹腔鏡輔助直腸TME(對照組)。本研究已獲院倫理委員會審批,患者均簽署知情同意書。

1.2 方法腹腔鏡直腸TME:選擇氣管插管全身麻醉,患者取截石位,常規消毒、鋪巾。經臍上緣作長度約1.0 cm切口建立人工氣腹,維持CO2壓力10~12 mmHg。依次置入10 mm Trocar及腹腔鏡作為觀察孔。經兩髂前上棘連線與右鎖骨中線交點作切口并置入12 mm Trocar 作為主操作孔。于右、左鎖骨中線臍水平各作一切口分別置入5 mm Trocar 作為輔助操作孔。在乙狀結腸系膜根部和小盆腔交界處切開后腹膜,自下向上分離向左進入Toldt間隙。游離乙狀結腸和降結腸系膜,清掃淋巴結。將腸系膜下血管根部顯露后予以結扎、切斷。打開左側后腹膜,經后腹膜Toldt間隙游離乙狀結腸系膜與右側的Toldt間隙會師。依據TME原則游離直腸后壁、兩側壁,以及前壁,直至盆底直腸裂孔。將距腫瘤近端15 cm的乙狀結腸裸化。觀察組:會陰部助手充分擴肛,將引導管與吻合器釘砧連接后經肛門、直腸置入乙狀結腸。腹腔鏡下距腫瘤近端15~20 cm處腸壁將引導管及釘砧連接桿引出。拔脫引導管,縫合固定連接桿。腹腔鏡下切割閉合器距釘砧連接桿穿出處以遠5 cm左右離斷、閉合乙狀結腸。會陰部助手經肛門將卵圓鉗置入乙狀結腸遠側斷端。腔鏡下穿過卵圓孔將斷端牢牢縫扎在卵圓鉗上,并協助會陰部助手緩緩將乙狀結腸遠端和直腸經肛門翻出。會陰部助手直視下距腫瘤下緣至少2 cm采用切割吻合器切斷閉合直腸,移去大體標本,斷端全層縫合加強后還納。由肛門置入吻合器手柄,腔鏡下與釘砧連接桿對接,完成乙狀結腸直腸側端吻合術。骶前放置引流管,由左輔助孔引出。退出腔鏡及相關手術器械,解除氣腹,縫閉腹壁戳孔,結束手術[4]。對照組:距腫瘤下緣至少2 cm借助腔鏡下切割吻合器離斷直腸。將左輔助孔延長4~5 cm,置入切口保護套,依次將直腸和乙狀結腸拖出腹外。距腫瘤至少10 cm離斷乙狀結腸、移去大體標本,近端腸腔安放釘砧。會陰部助手由肛門置入吻合器與釘砧對接,完成乙狀結腸直腸端端吻合術[5]。

1.3 觀察指標(1)手術相關指標:術中出血量、淋巴結清掃數,以及手術、術后下床活動、肛門首次排氣、住院等時間。(2)血糖(Glu)及血小板活化水平:術前及術后24 h、48 h采集肘靜脈血,以全自動生化分析儀測定血糖(Glu);以流式細胞儀測定白細胞分化抗原-63(CD63)、P-選擇素(CD62P)、血小板糖蛋白Ⅱb/Ⅲa受體(PAC-1)。(3)術后12 h、24 h、48 h及72 h,采用視覺模擬評分法(VAS)評分評價患者的疼痛程度[6]:計0~10分,分值越高,表示疼痛越嚴重。(4)術后并發癥:吻合口漏、尿潴留、泌尿系統感染、腸梗阻。

2 結果

2.1 基線資料2組患者基線資料比較,差異均無統計學意義(P>0.05)。見表1。

2.2 手術相關指標觀察組手術時間、術中出血量,以及術后下床活動、肛門首次排氣、住院時間均少(短)于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。2組淋巴結清掃數的差異無統計學意義(P>0.05)。見表2。

表2 2組患者的手術相關指標比較

2.3 血糖及血小板活化指標重復測量分析顯示,2組Glu、CD62P、CD63及PAC-1主體內及主體間效應差異有統計學意義(P<0.05);簡單效應LSD-t成對比較顯示,術后24 h及48 h,觀察組Glu、CD62P、CD63及PAC-1均較對照組低,差異有統計學意義(P<0.05)。見表3。

表3 2組患者手術前后的血糖及血小板活化指標比較

2.4 術后VAS評分重復測量分析顯示,2組VAS評分主體內及主體間效應差異有統計學意義(P<0.05);簡單效應LSD-t成對比較顯示,術后12 h、24 h、48 h及72 h,觀察組患者的VAS評分均較對照組低,差異有統計學意義(P<0.05)。見表4。

表4 2組患者術后VAS評分比較分)

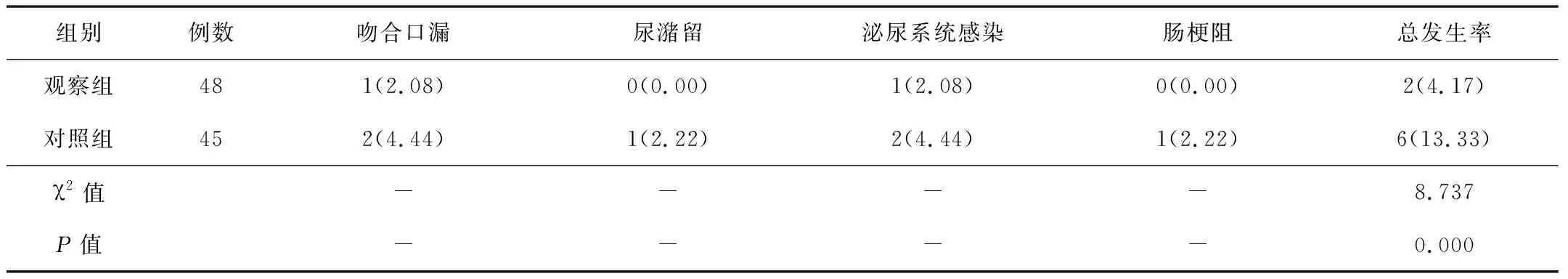

2.5 術后并發癥發生率觀察組術后并發癥發生率低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表5。

表5 2組術后并發癥發生率比較[n(%)]

3 討論

本研究結果顯示,全腹腔鏡和腹腔鏡輔助TME術中淋巴結清掃數的差異無統計學意義。但觀察組患者手術和術后肛門排氣、住院等時間短于對照組,VAS評分均優于對照組,差異均有統計學意義。提示全腹腔鏡直腸TME更利于優化圍術期指標,與有關研究的結果一致[7-8]。可能與全腹腔鏡術中無需作輔助切口進行操作,并且經肛門取出標本,一定程度簡化了手術步驟、減輕了手術創傷有關。

無論是開腹手術還是腹腔鏡手術,均會對機體造成一定損傷而引發應激反應和應激性高血糖[9-10];同時還可激活機體血小板而增加血小板活性,致使血小板膜表面CD62P、CD63、PAC-1表達水平升高,并通過N端凝集素樣結構域作用,介導活化炎癥相關細胞黏附功能,參與機體炎癥反應[11-12],為術后發生感染等并發癥提供了有利條件。基于此,本研究通過檢測血糖及血小板活化指標水平,評價全腹腔鏡直腸TME治療直腸癌的安全性。結果顯示,術后24 h及72 h,觀察組患者的Glu、CD62P、CD63及PAC-1水平均較對照組低;進一步分析結果顯示,觀察組患者術后并發癥發生率更低。差異均有統計學意義。充分說明全腹腔鏡直腸TME治療直腸癌的良好近期效果和安全性。其主要原因為:(1)腹腔鏡直腸TME無需增加輔助切口施術,放置釘砧時亦不需要做荷包縫合,一定程度上減輕了對患者造成的創傷,故對機體血糖及血小板活化指標水平的影響更小。(2)腹腔鏡直腸TME術中經自然腔道(肛門)將切除的大體標本外翻取出,最大程度避免了對術區和腹壁戳孔的污染,故可降低術后感染風險。

綜上所述,與腹腔鏡輔助切口直腸TME比較,全腹腔鏡直腸TME治療直腸癌患者手術創傷輕,對血糖及血小板活化指標水平的影響較小,術后并發癥少,康復時間短。本次研究存在納入樣本量不多,隨訪時間不長等局限性,不可避免會受到選擇偏倚的影響,未來仍需要多中心的RCT研究給出更加科學以及嚴謹的結論。