基于“三教”理念的物理規律有效教學設計與分析

——以“機械能守恒定律”為例

邱智彬 李 川 代清平 謝 博

(1. 興義民族師范學院物理與工程技術學院,貴州 興義 562400;2. 貴州師范大學物理與電子科學學院,貴州 貴陽 550025;3. 興義一中,貴州 興義 562400)

如竇國興先生的評價所言:“物理教學的中心任務,是引導學生了解物理規律.”[1]物理規律的猜想、探究、驗證與應用等多個過程都充分體現出物理規律教學對物理學科核心素養培養的重要性.隨著知識體系的迭代,當代中學生被要求以更短的時間理解更多的知識、解決更復雜的難題.同時在“雙減”政策的輻射下,高中教育被要求進一步提質增效.因此,在物理規律課堂教學這個關鍵環節上,有效教學變得十分重要.

國內外有不少關于“有效教學”的討論和研究,其含義的主流觀點可理解為:“有效教學”指具有高的課堂效率、優質的教學效果和實在的課程效用,促進學生知識學習與能力發展的教學.[2]課堂教學既要在時間上做到高效,又要使學生理解吸收知識與方法并轉化為應用的能力,實現理想的課程效用并非易事.在此期待下,學者們對物理規律有效教學框架進行了探討和構建,并總結出以下關于物理規律有效教學的5條標準,包括:學習喚醒、學習內容、學習方式、教學過程和學習環境,以及其下的26條細則,為實現物理規律有效教學提供了較為細致的參考標準.[3]然而,應該以何種教學理念指導物理規律教學并達成有效教學的標準,仍然是一個值得探索研究的課題.

其中,“教思考、教體驗、教表達”(簡稱“三教”)理念旨在教學生“積極思考、自主體驗、善于表達”,[4]在指導物理規律教學與培養學科核心素養上具備一定的適配性.一方面,“三教”理念以“情境-問題”為主導,有助于學生思維能力的培養;同時關注學生對知識的體驗過程,嘗試多手段、多模型詮釋物理規律的內涵和外延;尤其鼓勵學生加強交流和課堂表達,通過培養學生物理語言表達能力來強化物理思維能力,[5]另外在課堂上多參與表達也有利于學生綜合素養的培養與教師對學生學習情況進行查漏補缺.以“三教”理念指導物理規律教學,無論在知識構建,還是關鍵能力和綜合素質提升的過程,都展現出了充分的優越性以及實現有效教學的可行性,契合物理規律一般教學過程.例如在“教思考”中創設情境、提出問題;在“教體驗”中演示實驗、推理模型;在“教表達”中理解規律、多維表達、應用規律等.[6]因此,筆者基于“三教”理念的特點,以高一人教版必修2物理規律課“機械能守恒定律”一節為教學內容完成教學設計,對“三教”理念指導物理規律的有效教學展開分析與研究.

1 基于“三教”理念的“機械能守恒定律”教學目標

(1) 物理觀念:認識機械能的概念,初步建立能量觀念、體會守恒思想,深化“功是能量轉化的量度”的認識.

(2) 科學思維:對簡單模型構建與科學推理,清楚其中動能與勢能之間的相互轉化.通過對不同模型的受力分析進行對比、歸納總結,理解并體驗機械能守恒定律的守恒條件.

(3) 科學探究:通過演示實驗簡單驗證機械能守恒定律,為學生提供感性材料與模型推理合理性的證據,培養學生科學探究能力.

(4) 科學態度與責任:學會以能量觀念和守恒思想看待生產生活的現象,理解其中能量轉化的關系和能量損耗的必然性,提高節約能源意識.

2 基于“三教”理念的“機械能守恒定律”教學過程

2.1 教思考

2.1.1 思考知識聯系與學習意義

讓學生明確本節知識與先前所學知識的聯系以及所學內容的意義是開展教學的重要一步.

教師行為:簡單復習力、功與能的知識及其關系,引導學生嘗試猜測新的未知關系并進一步思考的同時,提出新的未知關系的現實意義,如圖1所示.強調從已有知識在不同角度的聯系中獲得新知識的認知方式,培養學生元認知.提問:“學了功與能,我們知道重力(彈力)做功會引起系統重力(彈性)勢能的變化,合外力做功則會引起系統動能發生改變.兩類能量的變化都是以功來實現并體現在公式上,那么是否存在一個物理規律,能夠直接表示動能與勢能的轉化關系,使我們更加方便地實現動能與勢能相互轉化的計算?”

圖1 力、功與能間關系邏輯圖

2.1.2 思考情境創設中的“守恒”現象

創設情境1:如圖2(甲)所示,3個輕彈簧懸掛在天花板上,自然下垂,其中彈簧a下端無懸掛小球;彈簧b下端懸掛小球并處于靜止;彈簧c下端懸掛相同的小球并給予一定初速度,使其上下做往返運動.情境2:教科書問題欄目中給出的伽利略斜面實驗,一小球在A、B兩個具有不同傾角的斜劈間運動,如圖2(乙)所示.兩情境均為理想模型,忽略摩擦阻力.

圖2 甲圖為“3個彈簧”情景,乙圖為伽利略斜面實驗情境

教師提問1:如圖2(甲)所示的3個彈簧,請問它們都分別具備哪種形式的能量?借由“3個彈簧”情境,在學生成功判斷出重力勢能、彈性勢能和動能3種形式能量后,介紹機械能的概念.根據彈簧c中小球在某一平衡位點上下往返,并結合伽利略的斜面實驗中小球在斜劈A、B上所到達高度相同的現象,來引起學生對其中的“守恒”進行思考.提問2:“仔細觀察彈簧c中小球的往返運動以及伽利略斜面實驗中小球從A斜劈釋放運動到B斜劈等高位置的過程,請思考它們的運動規律中存在著怎樣的‘守恒’關系.”

2.2 教體驗

2.2.1 體驗“守恒”關系

通過運用動能定理分析自由落體模型中重力勢能與動能的轉化關系,并根據打點計時器得到的自由落體運動紙帶,對重力勢能向動能的轉化進行定量分析,并與理論模型分析過程相對應.

教師行為:作圖并用動能定理分析自由落體運動模型中重力勢能與動能的轉化關系,如圖3(甲),然后演示自由落體實驗,從打點計時器中獲得相應紙帶并定量分析重力勢能與動能變化,體驗并對演示過程中的實驗操作及誤差分析進行充分講解.

圖3 (甲)(乙)(丙)(丁)圖分別為自由落體運動、單擺運動、光滑曲面下滑和水平彈簧往返運動模型

2.2.2 體驗“守恒”關系的成立條件

只根據自由落體運動模型體驗機械能守恒定律是不充分的,應結合更多常見的運動模型進行差異分析,如單擺模型、光滑曲面下滑模型和水平彈簧模型等,[7]如圖3(乙)(丙)和(丁),引入除重力以外的如繩子拉力、空氣阻力、斜面支持力和彈力來體驗不同力對“守恒”關系的影響,讓學生對機械能守恒定律的成立條件有一個具體的認識,同時對“守恒”關系進行總結.

教師行為:推導單擺模型中重力勢能與動能轉化關系,不忽略空氣阻力,同時引入單擺碰鼻實驗視頻(如圖4左圖),觀察忽略空氣阻力與否的影響;隨后推導光滑曲面下滑運動模型重力勢能與動能轉化關系時忽略空氣阻力和斜面摩擦力;最后推導水平彈簧模型中小車彈性勢能與動能相互轉化關系,并通過觀看實驗視頻(如圖4右圖),體驗彈力做功的情況.期間注重引導學生體驗單擺模型中繩子拉力和空氣阻力、光滑曲面模型中斜面支持力以及水平彈簧的彈力對“守恒”關系的影響,并對力的種類、力的做功情況和“守恒”關系成立與否等進行歸納總結.

圖4 實驗視頻片段:單擺碰鼻實驗(左圖);氣墊導軌上物塊兩端懸掛彈簧探究彈性勢能與動能相互轉化的實驗(右圖)

2.3 教表達

2.3.1 文字表達機械能守恒定律

根據模型的討論與歸納總結,對“守恒”關系進行標準的表達,即機械能守恒定律的教材描述,并注重對表述中關鍵字眼的思考.

教師先進行提問:“我們知道這個‘守恒’關系就是機械能守恒定律,拋開書本表述,根據前面的分析以及個人認知,同學們認為機械能守恒定律應該如何進行文字表達比較準確?”在聽取部分同學的觀點后,給出教科書對機械能守恒定律的標準表述,即在只有重力或彈力做功的物體系統內,動能與勢能可以相互轉化,而總的機械能保持不變.引導學生對物理規律表述中的關鍵字眼在課后自主思考,進一步提問:“請同學們思考一下,除重力或彈力以外的力做功,但代數和為0的話,是否仍可以滿足機械能守恒?”

2.3.2 公式表達機械能守恒定律

用公式體會并表達機械能守恒定律,并理解機械能守恒定律的其他表達方式.

教師提問1:“根據文字表述,滿足機械能守恒定律的物體系統初始狀態與末狀態的機械能總量保持不變,那么我們應該如何用公式來表示機械能守恒定律?”提問2:“書本給出的機械能守恒公式(公式1:Ek1+Ep1=Ek2+Ep2)是從單一物體系統的初狀態1與末狀態2守恒的角度得來的,然而有時候在實際應用中,我們可能更關注動能與勢能轉化的量,或是機械能從物體A到物體B轉移的量,用此公式并不能讓我們十分便利地獲得想要的結果.那么從動能與勢能轉化的角度,以及物體間能量轉移角度,我們應該如何表達機械能守恒定律呢?”引導學生學會從動能與勢能轉化角度(公式2:Ep1-Ep2=Ek2-Ek1)和物體間能量轉移角度(公式3:ΔEA=-ΔEB)理解并表達機械能守恒定律.

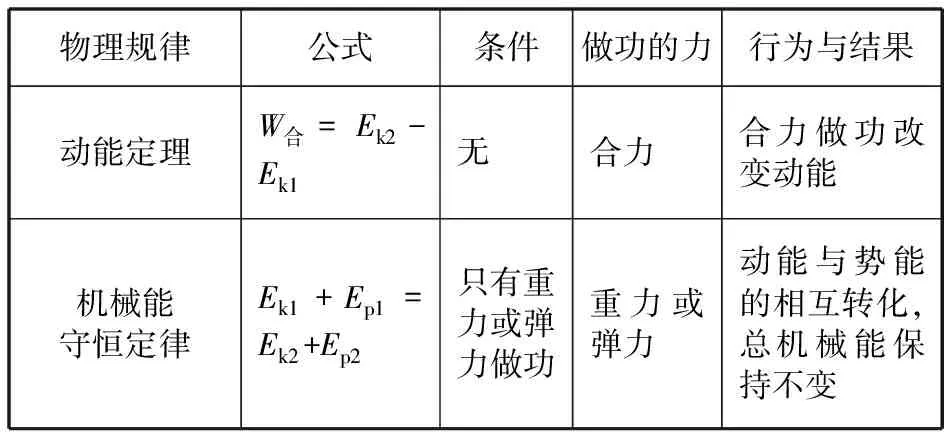

2.3.3 表達動能定理與機械能守恒定律的差異

動能定理與機械能守恒定律同為功能關系中極其重要的物理規律,對它們作準確的區分是利于學生深化知識理解的有效方式,更重要的是引導學生表達其中的差異(如表1所示).

表1 動能定理與機械能守恒定律的差異

教師提問:“關于動能定理與機械能守恒定律,同學們能說出它們在公式表達、適用條件、行為與結果上有什么差異嗎?請說說你的理解.”

2.3.4 機械能守恒的條件及運用效果

課內習題是考查學生對物理規律理解情況和應用能力的有效媒介.合理運用教科書習題,引導學生多參與課堂表達,加深知識記憶的同時鍛煉學生表達能力.

教師行為:以教師提問方式,選用2019年人教版高中物理必修2第8章機械能守恒定律“練習與應用”的習題1,考查學生對機械能守恒與否的判斷.選用習題3的斜拋運動模型,讓學生用多種物理規律解決問題,如運動學公式、動能定理和機械能守恒定律.提問:“在分別嘗試運用運動學公式和功能關系(動能定理和機械能守恒定律)來求解的過程中,哪種方法比較便捷高效?另外,動能定理和機械能守恒定律在求解的過程中需要注意什么?”讓學生體驗不同物理規律在解決同一問題中的差異,如功能關系相對于運動學公式而言不需要計算加速度、分速度等物理量而更加便利,機械能守恒相較于動能定理則需要假定零勢能面以簡化計算等.鼓勵他們積極表達個人觀點,并在最后完成對課堂總結.

3 “三教”理念指導“機械能守恒定律”教學設計的有效教學分析

參考前面提及的物理規律有效教學5大標準與26條細則,[2]筆者對該“三教”理念指導的“機械能守恒定律”物理規律教學設計進行如下有效教學分析.

(1) 喚醒學習.借助舊知識的復習與關系歸納,提出未知新關系的猜想及其研究意義,有效激發學生學習動機;突出新知識的獲取途徑涉及元認知的培養,有利于學生長遠的物理學習.

(2) 學習內容.從機械能的概念、到“守恒”現象得出物理規律、到機械能守恒定律滿足條件、再到與運動學公式和動能定理的區別討論,環環相扣,邏輯思路清晰,由易到難,符合學生認知特點;教學材料與學生原有認知結構的知識具備聯系,且經過教師加工、豐富,模型討論充分,有利于學生認知形成與發展.

(3) 學習方式.教思考、教體驗、教表達分別對應了物理規律的感知與領會、完善與鞏固以及深化與拓展階段,包含豐富的學習方式,例如質疑與猜想、情境創設、實驗演示與理論推理的探究過程、自主思考與合作交流歸納總結以及促進社會化參與的課堂表達等.

(4) 教學過程.明確教學目標執行教學過程;把學生的舊規律作為新規律的生長點,例如用動能定理推導多個運動模型中機械能守恒的環節;遵循教師主導、學生主體的基本原則,多創設情境、列舉模型,以豐富的素材與巧設問題引導學生自主思考核心知識;物理規律形成與應用訓練課堂分配合理,內容豐富、教學有序.

(5) 學習環境.教師提問與學生表達課堂比重大,師生交流密切,課堂關系和諧;實驗器材與演示視頻容易實現,教學設施等物質條件具備;物理概念學習情境創設合理等.

4 小結

基于以上教學設計與有效教學的綜合分析,筆者認為,“三教”理念中的“教思考、教體驗、教表達”的思想能夠很好地融入“機械能守恒定律”的物理規律教學過程,在引例體驗與課堂表達的過程中有助于學生深化對所學物理規律的認知,培養物理學科核心素養與綜合能力.基于“三教”理念的物理規律教學設計也十分契合物理規律有效教學的多項要求,并實現較好的教學效果.[8]