鐵木織機再研究

梁文倩 王燕 楊小明

摘要:鐵木織機是在中國晚清時期振興實業背景下發展而來的特殊產物,無論從時間跨度還是技術轉變角度來說都是中國近代紡織發展史中重要的一環。對鐵木織機進行研究,一方面可以直觀地再現中國近代手工紡織向動力紡織的轉變過程,另一方面通過對其傳播過程的考證,對學界現有的部分觀點進行考辨與問疑,從而對中國農村手工業的發展具有更準確的認知。本文通過文獻研究與實地考察發現:1)鐵木織機通過精巧的機械結構將開口、投梭、打緯、卷布、放經五個工序互聯,提高了工作效率與布匹質量,緩解了當時洋紗、洋布對市場的壟斷,更為中國紡織的機械化發展邁出堅實的一步;2)鐵木織機的發展脈絡為19世紀英國將鐵木織機傳入日本,1887年日本掌握其制作技術,后于1903年由中國考察團將其從日本帶回中國天津。鐵木織機在政府、企業家等多方面的共同努力下僅用數十年的時間便在高陽、濰縣等地得到快速發展,為中國近代紡織行業重心的散點式分布埋下伏筆。

關鍵詞:鐵木織機;置產興業;天津;近代紡織;紡織業

中圖分類號:TS103.1; K875.1

文獻標志碼:B

文章編號:10017003(2024)02013110

DOI:10.3969/j.issn.1001-7003.2024.02.015

收稿日期:20221228;

修回日期:20231221

基金項目:教育部人文社會科學研究項目(21YJA760032);湖北省教育廳哲學社會科學研究一般項目(20Y075)

作者簡介:梁文倩(1991),女,博士研究生,研究方向為紡織服飾技術史。通信作者:楊小明,教授,ynide@sina.com。

鐵木織機又名鐵機、鐵輪機、鐵輪織布機、腳踏鐵輪機、大機等,由鐵、木合制,是中國手工織布機向動力織布機轉變的過渡機器。民國開埠之初,因大量洋紗、寬幅洋布涌入中國,對國內土紡、土織的“小布”造成很大沖擊。在實業救國的背景下,國內先進人士面對土布的逐漸衰落不甘坐以待斃,引進大量洋技術、洋工藝、洋機器、洋設備,鐵木織機由此從日本傳入中國并進行大范圍的推廣。鐵木織機是手工紡織史上技術性的革命,同時也是中國紡織業由傳統木織機向近代鐵機過渡的重要一環,被譽為“用人力發動之最進步的織機”,為中國紡織行業生產效率的提升、競爭水平的增強起到了重要的推動作用。目前學界對于鐵木織機的研究多集中于經濟領域,如彭南生、孟玲洲、高寶華等通過鐵木織機的推廣對近代手工業包買制、城鄉關系變動與鄉村手工業變遷方面的內容進行研究;日本學者顧琳則從20世紀鄉村手工業的經濟革命視角分析了高陽紡織工業區的發展歷程,以紡織視角進行研究只有宮錫聯的《鐵木織機制動機構》一文,詳細分析了鐵木織機的制動原理,但對其發展溯源并無涉及。筆者通過對上述多篇研究成果的閱讀發現,目前關于鐵木織機的研究主要存在如下兩方面問題:1)內史研究的缺失。鐵木織機的構造、工作原理的研究目前尚為空白,準確認識鐵木織機的工作原理,將對人們理解后續的動力織機操作具有極大幫助。2)部分外史問題的研究尚不明確。如目前學界就鐵木織機傳入中國的時間就存有爭議,《中華文化通志》一書中認為鐵木織機是在第一次世界大戰以后,由英國經日本傳入中國,在《中國近代紡織史》一書中則認為鐵木織機是于20世紀20年代由手拉木織機經過進一步改良發展而來,而在《中國經濟革命:二十世紀的鄉村工業》一書中則認為鐵木織機在1903年就已傳入中國。有鑒于此,本文著重對鐵木織機的構造、工作原理、技術演變路線、發展源流等內容進行逐一分析,以期填補該領域的研究空白并對部分存有爭議的內容進行考證與問疑。

1 鐵木織機的工作原理及技術演變

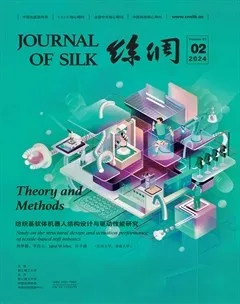

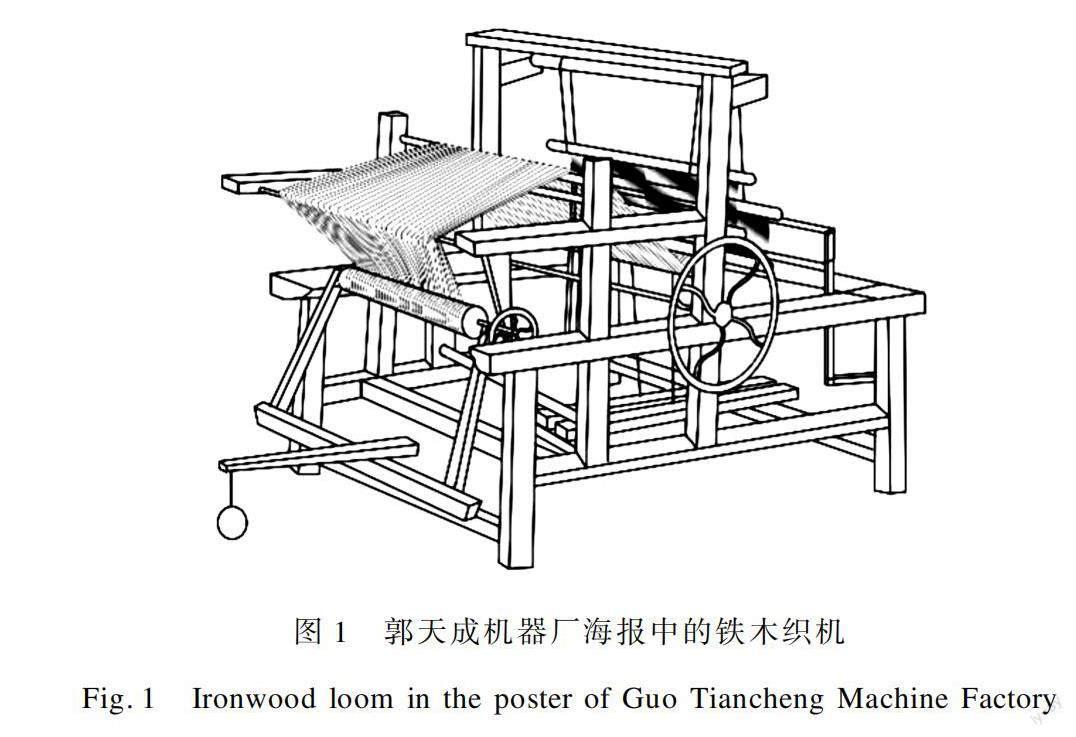

為了厘清鐵木織機的構造與工作原理,本文對鐵木織機的圖像資料、館藏實物進行綜合分析,其中民國時期鐵木織機圖像資料共有三處,分別為1935年發表于《常識畫報:高級兒童》期刊中的《南通布:鐵木機的精巧》、1934年發表在《工學季刊(北平)》中的《鐵機實習》及郭天成機器廠的海報(圖1)。鐵木織機的實物也有三部,分別藏于高陽紡織博物館(圖2)、南通紡織博物館、天津三條石紀念館三地。遺憾的是,筆者通過對這三處展出實物的實地考察發現,機器的完整性較差,均存在或多或少的部件缺失狀況。最終,筆者結合圖像與實物對其進行結構分析,得到鐵木織機的結構示意(圖3)。

1.1 鐵木織機的工作原理

由圖3可知,鐵木織機依靠人力腳踏發動,通過齒輪實現開口、投梭、打緯、卷布、放經五個工序的互聯,織工無須離座便可較快地完成整個織布流程,且織造布匹的門幅與近代動力織機相差無異,單機效率也與動力織機相差無幾。本文依次對五個操作步驟中所涉及的機器構造與工作原理進行解析。

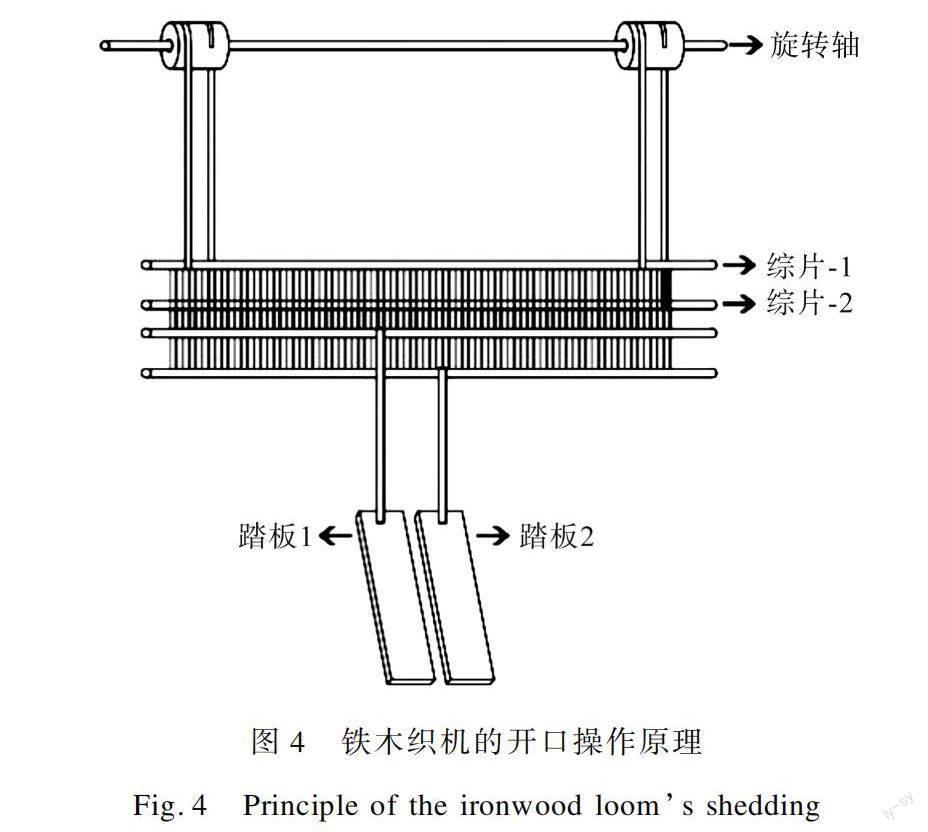

1.1.1 開口操作

開口操作(圖4)是指通過織機中綜片的交互提升形成開口以供織造的過程。在機器的頂部有一根旋轉軸,旋轉軸的兩端裝有兩根水平相對的帶子負責牽吊兩個綜片,綜片的底端與兩個踏板相連,形成一套互動式雙綜雙躡的開口機構。當織工踩下踏板2時,綜片2與其牽吊的經紗下降,同時使綜片1連同其牽吊的經紗上升,以此形成開口,織工投梭。投梭完成后織工踩下踏板1,踏板2則被抬起,操作過程與上述同理,如此往復交替。

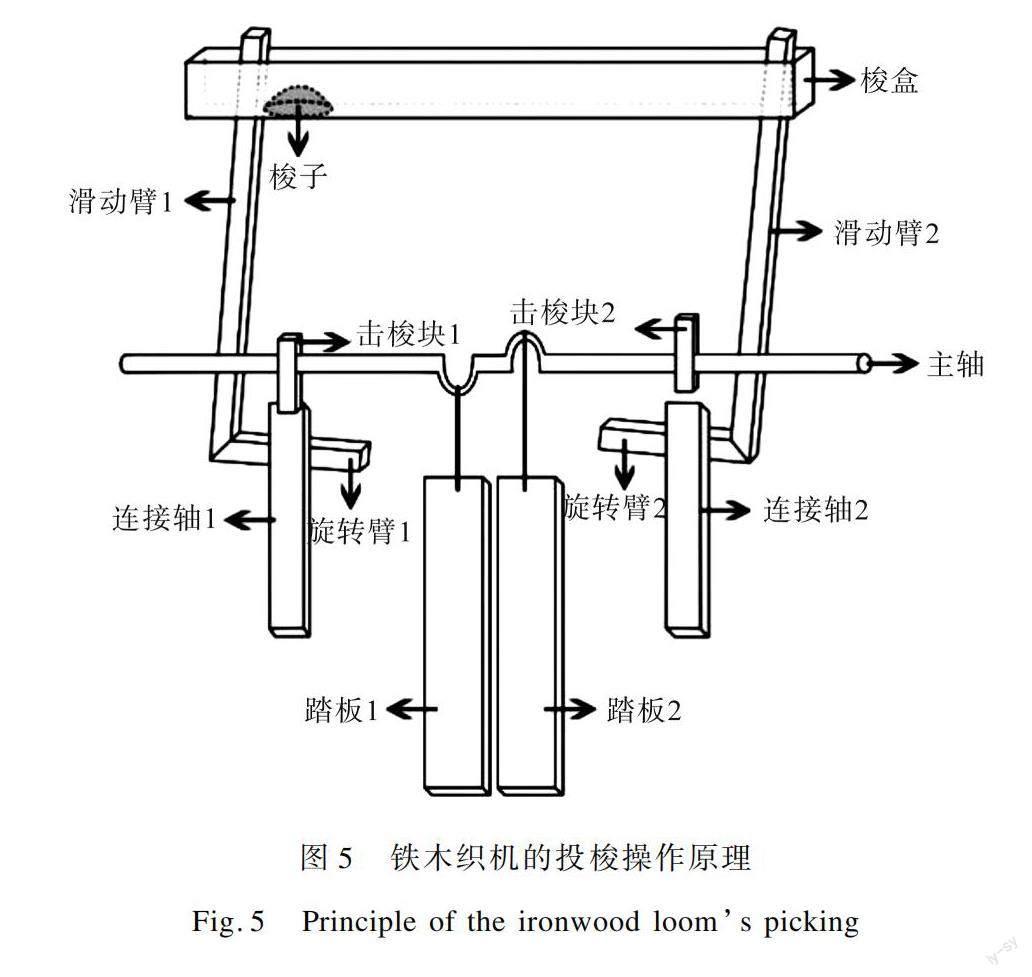

1.1.2 投梭操作

投梭操作(圖5)是指使梭子帶動緯線在梭盒內左右滑行投緯的過程。主軸上有兩個垂直錯位相對的U形口,踏板與其相連,在踩動踏板時主軸進行360°旋轉。主軸的兩端裝有兩個上下錯位的擊梭塊,與U形口的原理相同,都屬于偏心輪構造。當踩動踏板1時,主軸旋轉帶動擊梭塊的長端向下旋轉,撞擊連接軸1使其下壓,進而導致滑動臂1內傾,內傾的過程中因觸碰到梭盒內的梭子,使梭子由左端滑動到右端,完成投緯。當織工踩動踏板2時原理與上述相同,將梭子由右側滑動至左側,由此往復。

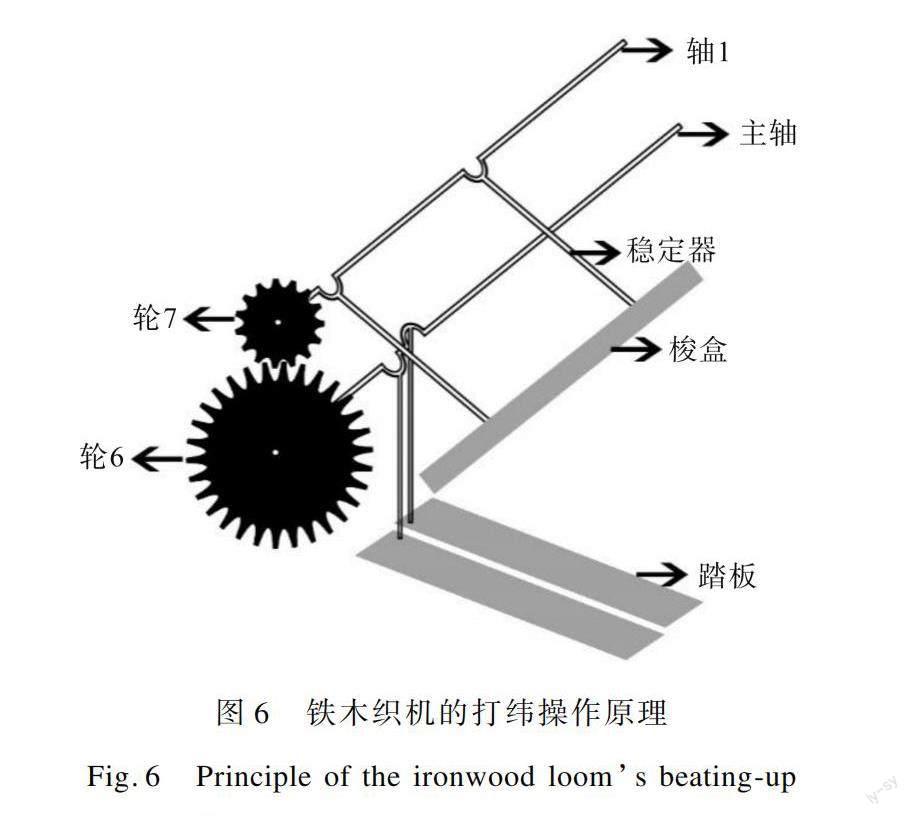

1.1.3 打緯操作

打緯操作(圖6)是指將織入的緯線用筘打緊,使布匹更為緊密的過程。踏板連接的主軸一端有輪6,踏板踩動時,主軸、輪6隨之旋轉,輪7也在齒輪的作用下帶動軸1進行反向旋轉。穩定器的一端連接軸1上的U形管,另一端與梭盒相連。當軸1進行旋轉運動時,穩定器與梭盒實則進行前后運動,每織一梭,打緯一次。此機構的優勢在于將原本投梭、打緯兩個分開的動作通過齒輪與梭盒的改進使其合二為一,提高了工作效率。

1.1.4 卷布操作

卷布操作(圖7)是指將織造好的布匹及時卷到卷布軸上,以便于后續織布的操作過程。搖擺臂與前文中提到的滑擺臂2相連并位于其外側,當滑擺臂擺動時會帶動搖擺臂前后擺動,搖擺臂推動輪1轉動,輪1轉動則導致卷布軸與輪2同向轉動。由于輪2與輪4的齒輪作用,帶動輪4、輪3、卷布軸1與卷布軸反向運動。輪3和輪5的齒輪作用,使輪5和加壓棒與卷布軸1進行反向運動。由此形成加壓棒向內側轉動、卷布2軸向外轉動、卷布1軸向內轉動的連動卷布體系,因此織好的布匹緩緩地卷入卷布軸中。加壓棒與卷布軸1的作用主要是為了使布面增加張力,織造的布匹更加平整。卷布操作機構的先進之處在于使原本需要織工離席卷布的動作與織機的其他機構相互連接形成持續的卷布狀態,提高生產效率的同時保障布匹的織造質量。

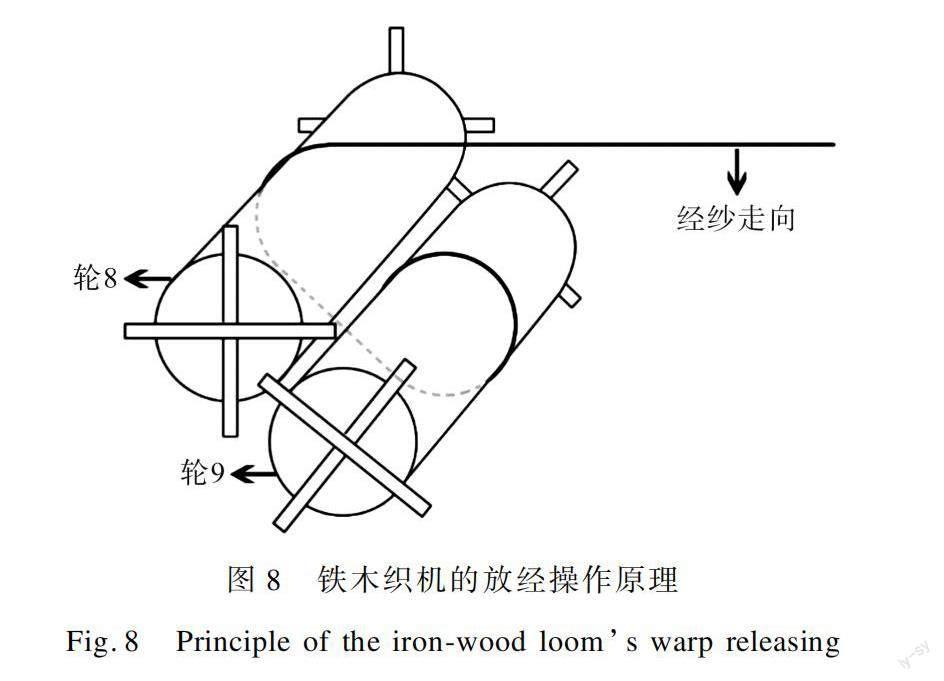

1.1.5 放經操作

放經操作(圖8)與卷布操作相對,指織機在進行自動卷布的同時能夠同頻率地放出經紗,使經面一直維持在合適的張力范圍內。卷經機構由兩個卷經軸構成,每個卷經軸的兩端有十字形木架,它們彼此牽制,只有當卷布軸對卷經軸的拉力達到一定值時,兩個卷經軸才會同向旋轉,釋放出經線。木架的作用一方面可以防止卷經軸上的紗線滑落,另一方面則可以相互牽制,以免因卷經軸轉動過快導致經面張力過松而影響布匹的質量。放經、卷布兩個獨立的動作,通過相互的牽連同樣轉化為持續的工作狀態,使織工不必離開座位便可自動進行卷布、放經操作。

通過對鐵木織機各部分工作原理的剖析及現有研究,其優點如下:1)不拘幅度闊窄,皆可織造。2)腳踏速度,可隨人力充足與否,調節其快慢,避免綜片不穩、打緯力度不夠、或杼子回跳等弊端。3)機價較手織機為貴,修理費亦然。大量制造亦屬可能,但人數不能減少,速度及耐用年代尤有定限。4)將原本獨立的各個操作動作通過齒輪合為一個連動的工作整體,是由手工織布向自動織布過渡的關鍵一環,降低了對織工自身的技術要求。5)鐵木織機較更為先進的電力織機而言,只需人力即可操作,更加適用于當時電力供應緊張的農村地區。6)鐵木織機的重要部件均為鐵制,且零件更具規格化,若發生零件故障,便于及時更換或單獨修理,利于工廠進行大規模的生產。綜合上述幾點,造就了鐵木織機在民國時期的大范圍流行。

1.2 鐵木織機的技術演變

通過對鐵木織機的構造與工作原理的分析可知,飛梭與齒輪是鐵木織機的技術核心。就飛梭而言,其誕生于1733年

由英國的一名鐘表匠約翰·凱伊發明,飛梭的出現大幅提高了織布機的生產效率,揭開了英國紡織工業革命的序幕。從此視角窺探便可得出鐵木織機的演變路線,如表1所示。向前追溯它的發展經過了拉梭機、足踏投梭機,向后演化則經歷了鐵木提花織機、豐田第二代動力織機。本文對上述織機進行逐一分析,再現其技術的演變過程。

1.2.1 拉梭機

拉梭機又稱扯梭機或手拉織機,是在手投梭子織機的基礎上加入飛梭裝置,其中包括裝滑車、梭盒、拉繩等,工作時右手負責拽拉繩。左手則負責拉動梭盒打緯,因投力較大,既加快了織造速度,又使布幅增加到兩尺左右。飛梭裝置包括擊梭器、梭子、筘、支架、手柄、筘座、筘座支架、鐵軸八部分組成。工作時織工依次向左右兩方拽動拉繩,如向右拽動時,左邊的擊梭器從鐵軸的左端向右滑動,由于鐵軸的內側有一圓環,使快速滑行的擊梭器能夠在到達規定位置時立即停止,避免滑到織物的開口內。由于織工拉繩的速度很快,可使擊梭器快速滑行的過程中撞擊梭子,從而使梭子從梭盒的左端滑動至右端,投梭完成。同理,當織工向左拽動拉繩時,梭子再由右側滑動到左側,如此往復完成織布。

1.2.2 足踏投梭機(豐田第一代人力織機)

足踏投梭機的先進之處在于省去拉梭繩動作,通過加入擊梭折疊小木塊、旋轉臂、滑動臂、擺動穩定器等精巧的機構,使織工在踩動踏板時便可通過連動裝置觸碰擊梭器,進行投梭,雙手只負責前后拉動梭盒進行打緯即可。其工作原理如下:織戶踩動踏板,使左右兩邊的擊梭折疊小木塊交替上下擺動,當一邊的擊梭折疊小木塊下落時會觸碰旋轉臂,而旋轉臂內收導致滑動臂向內側擺動,擺動的同時將梭盒中的梭子由一端滑動到織口的另一端。當織戶踩動另一塊踏板時,同樣會導致此端的擊梭折疊小木塊上收,另一端的木塊向下旋轉。再次重復上述操作,如此反復完成織布。腳踏觸碰的飛梭結構較手拉梭更為便利,將原本的開口、投梭兩個動作合二為一,提高生產效率。

1.2.3 鐵木織機原理

鐵木織機的原理不再過多贅述,但值得注意的是,鐵木織機出現不久便出現了經線斷裂自動停機裝置。其原理為在每根經紗上吊一根鐵片,若有經線斷裂,其吊掛的鐵片下滑,打緯器在打緯時便因受到阻擋停止運行,從而大大減少了布匹的瑕疵狀況。

1.2.4 鐵木提花織機

鐵木提花織機是在鐵木織機的基礎上加裝上“龍頭”,以織出各種花形紋樣,其關鍵核心在于龍頭上用于控制提花的紋版。紋版上提前設置好孔洞,若有孔,提綜裝置穿過孔洞,觸碰提綜使對應的經線被提起。如沒有孔洞則不會觸碰到提綜裝置,其原理與古代的小花樓提花織機、大花樓提花織機的原理有很大的相似之處。

1.2.5 動力織機

此款動力織機又稱為“Sakichi Toyoda invents Toyoda Power Loom”,于1896年被日本的豐田公司研制而成,僅比鐵木織機晚出現了10年左右。其工作原理與鐵木織機基本相同,僅動力源由人工腳踏改為電氣發動,徹底實現了紡織機的自動化,一人可以看管多部織機同時織布,從此織布業由半自動化進入了工業化、批量化、自動化的織布時代。

綜上可見,鐵木織機的發展并不是一蹴而就的,它歷經了長達100多年的技術演變,吸收融匯了前人大量的智慧結晶,即便在紡織技術發展已十分成熟的當下,依舊可以從劍桿織機、噴氣織機乃至電磁鐵投梭織布機等現代化織布設備中看到鐵木織機的影子。

2 鐵木織機的發展路徑分析

2.1 19世紀日本受到英國影響發明鐵木織機

19世紀中期由于英國工業快速增長,紡織品產量大幅增長,國內市場競爭加劇,國內廠商便開始尋找國外消費者。日本被列入其中,在第一個條約口岸開放后紡織領域便遭遇到強烈沖擊,再加之明治初期,新政府開展“置產興業”政策,以京都為首的日本染織界開始積極引入歐美先進的染織技術。由此在外部推動與內部探求的雙重作用下,鐵木織機于1887年應運而生,僅用5~10年便取代了老式的手搖織布機。1899年《農學報》中日本大隴制造所曾對此記載:“近來我邦工業著進步,制作器械極其巧妙,以省時間與勞力,增加生產力,世人所熟知也。彼舶載所到機械,其組織復雜,價亦不廉,而邦人所制機械,卻輕便價廉,其成績亦往往優于舶載品。故歐美人曰,日本未來世界大工業國也,非漫語矣。頃上州人福田氏,新發明自動織機,是最新而有益者,其利機業家不少也。” 前文所提到的“福田自動織機”正為鐵木織機在日本的改良款。由此可見,日本的鐵木織機是在英國織機的影響下經改良而成的,且至少在19世紀末鐵木織機在日本的發展已相當成熟。

2.2 鐵木織機在中國的發展

關于鐵木織機在中國的發展問題,目前學界仍有部分觀點值得商榷,如關于鐵木織機傳入中國的時間、1908年天津創立鶴牌織機、高陽地區楊木森、王士穎等人對鐵木織機的推廣等。有鑒于此,本文以期刊中的相關報道為視角,依次對鐵木織機在天津、高陽、濰縣等地發展所涉及的部分論點進行考辨與問疑,以期在現有研究的基礎上有新的發現。

2.2.1 鐵木織機初入中國的時間考辨

關于鐵木織機的傳入,目前學界有《中華文化通志》一書中提出的鐵木織機是在第一次世界大戰以后由英國經日本傳入中國,《中國近代紡織史》一書中提出的鐵木織機是于20世紀20年代由手拉木織機經過進一步改良發展而來,以及日本學者顧琳在《中國的經濟革命》一書中提出的1903年鐵木織機就已進入天津三種觀點。筆者通過在全國報刊索引平臺的檢索發現,日本學者顧琳的觀點更趨近于真相,但遺憾的是書中并未給出準確論據。有鑒于此,筆者找到如下兩條報道,可直接證明顧琳的觀點:1)周爾潤的《直隸工業志初編·報告類(下卷)》一書中記載,1903年袁世凱委派周學熙等人訪問日本和歌山的一個小型紡織工廠進行考察,并在提交鐵木織機的報告中表明:“其織機靈捷,出布多而成本低,故能獨善其利。雖歐美氣機工廠窮極工巧,亦不能奪。”2)在1904年《京話日報》中的《新樣的織布機》一文中記載:“現在天津教養局,從日本買來的織布機,簡捷靈便得很,大致和中國織布機也相仿,只是拋梭不用手,所以省力又快,每人一天,能織二尺四寸寬,五十尺長的布,并勻凈細潔,這機器價本不大,學習不難,尋常人家,都不妨買他一張。”通過上述兩則報道便可驗證日本學者顧琳提出的1903年鐵木織機就已傳入中國,而非學界主流的20世紀20年代前后。

但筆者不禁疑問,20世紀初,日本流行的織機是以“Sakichi Toyouda invents Toyoda Power Loom”為代表的動力式織機,為何周學熙等在訪問日本時選擇引進稍顯落后的鐵木織機呢?通過對原始文獻的查閱發現,其原因可追溯至1861年《北京條約》的簽訂,天津被作為口岸開放,田村、佐佐木、郡茂等日商洋行逐步進入天津,并低價販賣洋紗、洋布,對天津原有土布造成沖擊的同時導致大量白銀外流。周爾潤在其《直隸工業志初編·章牘類》中對其記載:“調查出入口貨值共九千余萬兩,而輸出貨值僅達五分之一,且入口皆制成熟貨,出口皆生貨。能自制者唯草帽辮耳。工藝不興,利益外溢,涓涓漏厄,曷有紀極。”清政府面對如此被動局面啟動了棉業重組計劃。清政府層面認為直隸省的振興實業計劃若要立竿見影,選擇適合中國國情的新技術是至關重要的(《近代日本的經濟發展:關于<長期經濟統計>的分析》)。作為直隸總督兼北洋大臣的袁世凱便鼓勵效仿日本的“置產興業”政策而提出了實業振興計劃(《天津日本人商業會議所年報》中《關于天津地區的織布機》)。結合中國當時多數地區存在電力供應緊張、自身動力基礎科學落后的局面,鐵木織機無論在成本效益或者對環境的適應性等方面都更優于動力織機,因而周學熙等選擇了鐵木織機作為主要的推廣對象。

面對紡織新機械引進,袁世凱為了更好地實施棉業重組計劃,又分別從如下兩方面作出努力:1)創辦直隸工藝總局、開設實習工廠、考工廠及工藝學堂。袁世凱任命周學熙負責工藝總局及實習工廠的開展,并聘任日本實業振興中的首領人物大阪府立商品陳列所(Osaka Commodity Exhibition Center)的主任藤井恒久作為首席外國顧問,指導直隸地區的紡織業發展,組織學習、使用日本的技術。藤井恒久在天津指導期間分別于1906、1907年舉辦兩次實業展覽,吸引了五萬多名參觀者,為推廣、傳授紡織新技術發揮了積極作用(《日本的工業化與技術發展》)。2)培養紡織技術人才。至1904年,工藝總局的實習工廠開始在各縣選取學徒,培育了大量的紡織技術人才,三年后學徒便可分赴各縣為鐵木織機的順利推廣提供了堅實的智力支持。據發表在《時事新報(上海)》的《絲織機械之現象》一文中記載:中國自鐵機緞盛行之后,織廠先后成立者,大小不下七十余家。最初者為漢口橋口王家墩肇新廠,有機百架,規模極大,惟出品不堪新穎,后繼者以杭州振新九成等廠為最優,但所有一切鐵木用具,極細微如蘇線,無一非日本貨。本埠發售此項織物之所,日商有二(一為栗本紋工廠,二為松下洋行)。數年前機為獨有權力,后有鎮江商人盛炳華,經商日本,知其制造甚詳,乃歸國于寶山路創設中華織物機器廠。聘用日本技師,規模尚屬完備。從中便可窺見當時鐵木織機在中國的普及程度。

2.2.2 對《天津文史資料選輯》一書中“1908年天津創立‘鶴牌’鐵木織機”觀點的問疑

《天津文史資料選輯》一書中記載:郭天成鐵工廠是三條石建立最早、規模最大的機器廠,起初是由直隸省關橋縣郭紅莊的一位貧苦農民郭慶年創立,先是在清代光緒二十九年(公元1903年)成立天成銅鋪,出售自己做的銅貨外并給別人代賣商品,其中就包括日商洋行的織布機、綜線、全綜梭子等。后來,隨著日商洋行向中國出口的機器逐漸增多,日方為了節約成本,將笨重而加工量不大的部件在中國就地加工,由于郭天成與日商原有的代銷關系,自然就拿到了加工權。隨著日漸發展,郭天成在三條石租賃大片場地,建立了郭天成機器廠,并聘請自己做機器匠的弟弟郭松年前來強化工廠的技術力量,以此解決了工廠技術管理和生產能力兩個關鍵問題。1905年郭天成機器廠為其獨立生產的鐵木織機打上日本商標沖抵日貨在田村洋行銷售,1908年機器廠將自行生產的鐵木織機命名為“鶴牌”,以遠低于洋行的價格進行售賣,由此完成了來料加工、帶料供件到自行組裝的技術進階。

如果上述觀點成立,那么便可得出郭天城在1905年就已具備鐵木織機的仿制技術,1908年就已出現本土品牌的鐵木織機。為了驗證上述信息的真實性,筆者在民國報刊數據庫中進行檢索,結果僅得到如下兩篇報道:其一為1924年發表在《財政月刊》的《公牘:賦稅:咨農商部、稅務處天津郭天成鐵工廠所制各種機器等件請照機制洋貨完稅一節除俟令行直隸財政廳會同實業廳詳細復查呈報到部再行核辦外咨復、行查照文(十月十六日)》,文中記載:在河北三條石大王廟后地方,開設郭天成鐵工廠,所制各種機器及零件等。均為用機器仿造洋式。曾于民國十二年(1923年),呈請天津縣公署營業注冊,蒙發執照,貨物所用著色仙鶴商標。又于本年一月間,依法呈明商標局發給商標注冊登記一紙。其次為1925年《浙江公報》中發表的《浙江省長公署訓令第1095號(民國十四年四月二十五日):令財政廳:準稅務處咨天津郭天成鐵工廠所制各種機器零件準照機制洋式貨物納稅由》一文中指出:“本年四月二十日準:稅務處自開案查民國九年六月間曾經本初根據呈咨各案編訂機制洋式貨物稅線性辦法分行知照在案茲查有郭天成鐵工廠所制各種機器零件經本處幾番核查,是為機制洋式貨物準照前項辦法辦理除分行外相應開列該廠設立地點及貨物種類商標等項咨詢韓查照飭屬遵照可也等因準此合行照鈔令仰該廳,即便通令各統捐局一體遵照此令。”通過上述兩則僅有的報道可證明郭天成鐵工廠的鶴牌鐵木織機至早在1920年出現,至于《天津文史資料選輯》一書提出的“1908年出現鶴牌鐵木織機”這一觀點還未找到直接證據,是有待商榷的。但不可否認,正是由于郭天成對鐵木織機制作技術的掌握、對國外先進技術設備的引進、學習及與政府和日本洋行的密切往來,才使得郭天成機器廠成功研發了鐵木織機,證明了三條石地區模仿國外先進技術的才能,挽回了利權、提倡了國貨、揚了國威,更重要的是在織機方面由本土代替進口,促進了紡織技術的發展。

2.2.3 鐵木織機在高陽發展的問疑

高陽位于北京、天津、石家莊三市中心地帶,是中國近代最成功的新興鄉村紡織業中心之一,享有“桂林山水無雜木,高陽花布四季新”的美譽。目前學界有多篇研究成果對高陽的鐵木織機發展有所涉及,如周文章的《冀商史話》、《河北歷史名人傳(工商經濟卷)》及網絡文章《他是高陽第一家引進鐵輪織布機的廠家!光緒帝聞奏,賞其七品頂戴!》,均記載了高陽鐵木織機的兩位關鍵性人物。其一為1906年高陽城西留祥佐村人王士穎在光緒三十二年(1906年)從天津的日本洋行購買的鐵木織機帶回高陽,試辦機器織布廠,以此成為將鐵木織機帶回高陽的第一人。另一位關鍵人物為楊木森,他由經營“蚨豐”雜貨店起家,1907年面對當地土布的艱難局面與李秉熙、張自珍創立了高陽商會,派人去天津周學熙創辦的直隸工藝總局考察學習鐵木織機的織造技術,再次將鐵木織機引入高陽,邀請技師前來進行技術指導,嘗試自制寬面足踏式鐵機,1908年仿制成功,命名為“蚨豐號”。楊木森除了對鐵木織機的制造技術方面做出貢獻外,在鐵木織機推廣方面的功績更為突出,如通過實行“撒機制”來加速鐵木織機在當地的推廣,后來隨著織戶越來越多,又在每村設立“機頭”負責組織和管理本村織戶的生產。楊木森的這一舉措非同凡響,商家不用巨大經費便可擴充工業,貧民不用分文便可置機、織布,商民一體,風氣開通,它使高陽地區的織業、布行商業及相關行業在短時間內突飛猛進地發展起來,成為中國工商業史上的一個奇跡,并受到各地紛紛效仿,來發展自己的農村手工業。以上描述雖在時間點上具備一定的合理性,同樣在論證過程中并未提供實質性的相關論據,筆者也未能在報刊索引平臺中檢索到與“蚨豐”“王士穎”“楊木森”關鍵詞相關的任何報道,因此對“1908年高陽生產蚨豐號鐵木織機”這一觀點產生質疑。

為了解高陽鐵木織機的發展真相,筆者又對“高陽”“鐵木織機”等關鍵詞進行檢索,發現1910年《甘肅官報》中的《直隸高陽縣商人王增申等制造簡便鐵輪織機請咨部立案文》記載:“為據情詳請立案事據縣屬西田果莊商人王增申等,稟稱為工藝必須研究機器,尤貴改成,本邑土布自改用木機以來,凡在織工無不稱便,近又有購用鐵輪機者,用力省出布多,尤屬便中之便,惟此鐵輪機器多來自日本,價值甚昂,非下戶貧民所能購置。伊等自去年春間起,悉心揣摩,思考另創造一簡便鐵輪機,如何省力,如何省材,如何價值低,出布多,窮思探討步步更,正值今春間便鐵輪機始有成效,屢為試驗其功用較之日本鐵輪機有過無不及,惟日本鐵輪其構造須用大小二十余鐵輪,此簡便機之構造止須一小鐵輪,日本鐵輪機價須五十余元,此簡便鐵輪機制成價銀只須十三元上下,且日本鐵輪機稍一損壞,用著即束手無策,不能自行修理。此簡便鐵輪機,可隨壞隨理,毫不費手,其余布能自捲,梭能自走,扶張能自行,種種便利,更超出日本鐵輪機之外。伊等邀集同人,擬欲集資開廠制造此項鐵機,廣為出售,以便布工之購。織而挽中國之利權……”通過前文可見,雖然報道中并未提及王增申與王士穎、楊木森有何關系?但至少可以通過“鐵輪機”“布能自卷,梭能自走”“自去年春間起悉心揣摩”等關鍵詞推測,至少在1909年鐵木織機就已傳入高陽,且在1910年高陽地區便已掌握了鐵木織機的制作技術,并在日本鐵輪機的基礎上進行改良。

同樣不可否認的是,鐵木織機的發展為高陽地區紡織業注入了生機,至20世紀20年代高陽傳統白色平紋布因受濰縣平紋布的沖擊,迫不得已從染色與整理工藝兩方面入手進行技術升級,轉型織造更為精美的布匹以滿足高端市場需求(《天津日本人商業會議所年報》中《關于天津地區的織布機》)。吳知在《鄉村織布工業的一個研究》中講述了鐵木織機也一同得到改良,在原有基礎上加入小提花設備,用染色后的棉紗織造格紋、條紋及小圖案等更為高檔的織物,成為高陽在20世紀20年代后布業生產的主流。

2.2.4 通過《濰縣織布業之過去及將來》一文看鐵木織機在濰縣的快速發展

濰縣的織布業發源于清末年間,濰縣多產布幅狹窄的 “小布”,后來同樣因受洋布影響漸受淘汰,有識之士便開始思考購買機器提高生產,與洋布競爭。《紡織時報》中的《濰縣

織布業之過去及將來》系列文章中詳細記載了濰縣紡織業發展與鐵木織機的重要地位。其中在《濰縣織布業之過去及將來(一)》中記載:“光緒三十二年(1906年),濰縣寒亭人張瑞芝自日本購入足踏機五六架,織造闊幅布疋(匹)。其后又有眉村之胡某,自天津購入織機二三架,在眉村從事織布,宣統元年(1908年)東鄉小吳家地方之吳某,又自天津輸入織機織布,此為新式織機輸入濰縣之始,張、胡、吳三人雖不久相繼失敗,但濰縣之織布則已因新機輸入而發發軔,蓋當地本有織布,自新機輸入,卒相仿效,出品既較狹幅土布為佳,銷路又廣,繼起者極多,未幾歐戰發生,棉布價昂,愈足以助其發展,因新式織機最先輸入眉村寒亭,故以此兩處為中心,沿濰河之東鄉各村迅速發展……”再如在民國《濰縣志稿》卷二四中介紹滕虎忱創辦華豐機器廠的章節中同樣記載:“(濰縣)棉布自洋布輸入逐漸淘汰……民國初年,有東鄉人自天津購機數架,回鄉推廣,傳習技術,改良出品,獲利頗豐,不數年間,濰河沿岸各莊……無不以織布為業,民國四五年間約有織機五百臺左右,十二三年間漸及于南北各鄉,至今已遍及全縣,布機臺數增至五萬以上,出品年達千萬匹,銷路之廣,遍于全國,與縣人生計有重大關系。”

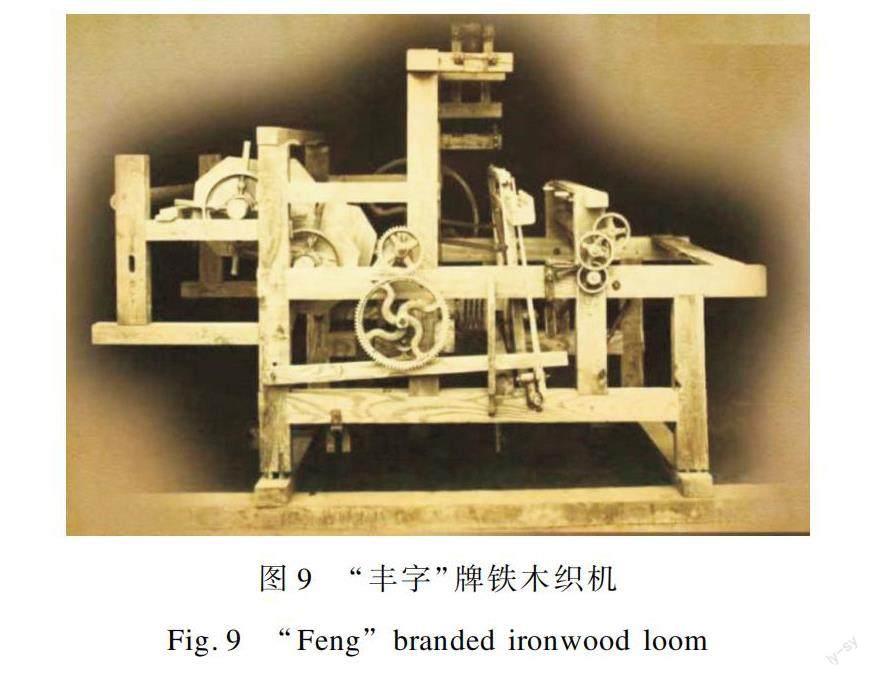

通過上述兩篇報道可知,《濰縣志稿》中的“東鄉人”正為《濰縣織布業之過去及將來(一)》中的“東鄉小吳家地方之吳某”。且筆者從濰坊華豐機械廠的檔案館中找到一張鐵木織機的圖像資料(圖9),其構造與高陽紡織博物館、南通紡織博物館中的實物極為相似。因此鐵木織機在濰縣發展的真實路徑應為:1906年張某從日本購入鐵木織機,胡某從天津購入織機,1908年東鄉的吳某又從天津購入鐵木織機,他們三人所創立的工廠雖然相繼失敗,但在1920年滕虎忱因受到胡某引進的鐵木織機的影響對其進行仿制與改良,并將改良后的鐵木織機命名為“豐字”牌,自此濰縣才正式掌握了鐵木織機的制作技術,實現了由機器引進向自主改良生產的轉變,同時加速了當地紡織業的快速發展,一躍成為高陽地區的強勁對手直至趕超。

濰縣作為后起之秀之所以能夠趕超高陽,在《紡織時報》中的《濰縣織布業之過去及將來(三)》一文,以及《紡織周刊》

中的《高陽布業調查記》一文早有分析,大致由以下幾點構成:1)兩地在技術積累與發展方面存有差距。濰縣的手工紡織業因受過去編織發網草帽的影響積累了一定的紡織基礎,且多數民眾具備一定的手工業技能,故在織造布疋(匹)方面容易進步。而高陽自民國以來,已由十六之線,進之三十二之成紗,以時間為比例,進步微小,且在技術方面多趨于保守。2)產業鏈的完整度。濰縣土布雖發端于清末,但至民國十三年以后,染色業發展迅速,同時由于青島紗廠的重啟,使濰縣紗線的供給無論在運輸或是價格方面都有諸多優勢,正因濰布成本之較輕,因能暢銷華北各省,銷路既暢,生產自然隨之進步。3)高陽保守性之強固。首先體現在機戶方面,用現行家庭工業制度,在節省開支的同時還可以減少勞資糾葛。但此方法無形中對于紡織技術之進步產生極大之阻礙。因鄉人織布,本就極少創新能力,偶爾有創新也極為微小,對布莊而言更是無暇顧及革新。其次在工廠方面,掌柜為工廠的主腦人物,且多為工廠學徒出身,雖對機器本身十分了解,但對機器的原理未必熟悉,難以進行改進。再者在營業方面,存在缺乏宣傳與信用意識薄弱的問題,高陽市場上售摻假事件較為頻繁。在商會方面,雖有商會之組織,商會之主要人物又為布業之主腦,但實際上對于合作事業,成績頗少,不但各同業間無團結組織,即各個布莊之間,亦常常分散其力量。4)地理位置。濰縣地理位置極佳,膠濟鐵路通車后,位于膠濟鐵路中程,交通四通八達,其他新興工業為發展織布提供了條件(《紡織時報》中《濰縣織布業之過去及將來(三)》)。而高陽在運輸方面,由高陽至保定、天津雖有公路通汽車,若每車可載布疋(匹)約三噸,一日最少可往返一次,費汽油一桶,無論是從運輸成本還是運輸效率方面都無法與濰縣相比擬。上述四方面共同造就了濰縣在競爭中具有的顯著優勢,一躍成為華北地區的紡織重地,但也正是由于濰縣的競爭,加速了高陽紡織產業的升級與轉型(朱尚英《高陽布業調查記》)。

回顧鐵木織機的發展實則是中國對其進行技術引進、吸收、轉化的過程,鐵木織機的推廣改善了中國土布所面臨的窘迫境況,其背后離不開直隸省政府“開通商智,振興實業”的正確號召,離不開天津、高陽、濰縣的眾多有識之士在面對家鄉土布危機之時積極進行技術革新。天津為鐵木織機的發展提供了強有力的技術支持,高陽的“撒機制”開創了機器推廣的先河,濰縣則受惠于天津與高陽的豐富經驗的基礎上結合自身優勢而取得成功,同時也反向推動了高陽的紡織產業升級。值得注意的是,鐵木織機的發展除了天津這條傳播路徑外,上海曾在天津引入鐵木織機的數年之后直接從日本引進鐵木織機,并向寧波等地進行了小范圍傳播。由于此并不是鐵木織機的發展主線,所以本文并未對上海階段的傳播路徑進行論述。

3 結 語

鐵木織機是手工織機向動力織機過渡的重要一環,帶動了天津、高陽、濰縣等地紡織業的發展。從近代紡織史的技術演變來看,鐵木織機的發展離不開飛梭、拉梭機、足踏投梭機等提供的智慧積累。從其發展的溯源視角來看,鐵木織機的發展離不開政府振興實業的正確決策,離不開直隸工藝局提供的技術人才支持,離不開王增申、郭天成等人對鐵木織機制作技術的攻克,正是在上述多方面的共同努力下才實現了中國對鐵木織機這項新技術的引進、吸收、與轉化。鐵木織機的推廣一方面改變中國當時土布、土紗受洋布、洋紗影響而滯銷的窘迫局面,不再受限于紗線、機器、布匹、紗線依靠進口的被動局面,減少白銀外流;另一方面,在并不適用于耕種的部分農村地區,由紡織副業變為主業,為當地居民提供了穩定的經濟收入,更帶動了高陽、濰縣等地區紡織業的發展及紡織中心的建立;最后,鐵木織機的構件形態基本完成了現代織機形制的確立,它對近代乃至現代紡織機械的發展均具有極強的技術引導作用。由此可見,鐵木織機無論是從技術流變的角度還是從時間的跨度,在中國紡織發展史上都是一個極其重要的分歧點,學界應對其引起足夠的重視。

參考文獻:

[1]彭南生. 中間經濟: 傳統與現代之間的中國近代手工業(1840—1936)[D]. 武漢: 華中師范大學, 1998.

PENG N S. An Economy of Intermediate Form: The Handicraft Industry between Tradition and Modernity in Modern China (18401936)[D]. Wuhan: Central China Normal University, 1998.

[2]孟玲洲. 城鄉關系變動與鄉村工業變遷: 以近代天津與高陽織布業的發展為例[J]. 華南農業大學學報(社會科學版), 2013, 12(3): 151-156.

MENG L Z. Changes of urban-rural relations and rural industry transformation: Taking Tianjin and the development of weaving industry in Gaoyang in modern times as an example[J]. Journal of South China Agricultural University(Social Science Edition), 2013, 12(3): 151-156.

[3]高寶華. 我國近代手工業中包買制興起的關鍵因素[J]. 北京教育學院學報, 2014, 28(3): 11-15.

GAO B H. The key factors in the rise of the putting-out system in China’s modern handicraft industry[J]. Journal of Beijing Institute of Education, 2014, 28(3): 11-15.

[4]高寶華. 我國近代包買制工場經營的概念、形式和特點[J]. 學術論壇, 2009, 32(2): 27-30.

GAO B H, The concept, form and characteristics of the putting-out system of workshop operation in modern China[J]. Academic Forum, 2009, 32(2): 27-30.

[5]顧琳. 中國的經濟革命: 二十世紀的鄉村工業[M]. 南京: 江蘇人民出版社, 2010.

GU L. A Chinese Economic Revolution: Rural Entrepreneurship in the Twentieth Century[M]. Nanjing: Jiangsu People Press, 2010.

[6]宮錫聯. 鐵木織機制動機構[J]. 遼寧絲綢, 1994(1): 27-28.

GONG X L. The brake mechanism of ironwood loom[J]. Journal Tussah Silk, 1994(1): 27-28.

[7]中華文化通志編委會. 中華文化通志 第七典科學技術 紡織與礦冶志[M]. 上海: 上海人民出版社, 1998.

Editorial Committee of General Annals of Chinese Culture. General Annals of Chinese Culture, Annals of Science and Technology, Textile and Mining and Metallurgy(7Book)[M]. Shanghai: Shanghai People’s Publishing House, 1998.

[8]中國近代紡織史編委會. 中國近代紡織史(上)[M]. 北京: 中國紡織出版社, 1996.

Editorial Committee of Modern Chinese Textile History. Modern Chinese Textile History (I)[M]. Beijing: China Textile & Apparel Press, 1996.

[9]李強, 李斌, 李建強. 對英國工業革命時期紡織機械發明傳統觀點的再解讀[J]. 絲綢, 2014, 51(6): 68-74.

LI Q, LI B, LI J Q. A new study on traditional view on textile machinery invention during the period of British industrial revolution[J]. Journal of Silk, 2014, 51(6): 68-74.

[10]李斌, 李強, 葉洪光. 杭羅品種、特征及其織機的研究[J]. 服飾導刊, 2014, 3(2): 75-81.

LI B, LI Q, YE H G. Study on varieties, characteristics and looms of Hangzhou Leno[J]. Fashion Guide, 2014, 3(2): 75-81.

[11]JEQUIER N. Appropriate Technology: Problems and Promises[C]. Paris: Development Centre of the Organisation for Economic Co-operation and Development, 1976: 344-344.

[12]中國人民政治協商會議天津市委員會文史資料研究委員會. 天津文史資料選輯(第91輯)[M]. 天津: 天津人民出版社, 2014.

Cultural and Historical Data Research Committee, Tianjin Committee of the CPPCC. Tianjin History Data Selection(91)[M]. Tianjin: Tianjin People’s Publishing House, 2014.

[13]周文章. 冀商史話[M]. 石家莊: 河北人民出版社, 2019.

ZHOU W Z. Jishang Myth[M]. Shijiazhuang: Hebei People’s Publishing House, 2019.

[14]河北省政協文史資料委員會. 河北歷史名人傳(工商經濟卷)[M]. 石家莊: 河北人民出版社, 1997.

Hebei Provincial Committee of Cultural and Historical Data of the CPPCC. Hebei Historical Figures (Industrial and Commercial Economic Volume)[M]. Shijiazhuang: Hebei People’s Publishing House, 1997.

[15]他是高陽第一家引進鐵輪織布機的廠家! 光緒皇帝聞奏, 賞其七品頂戴![EB/OL].[2023-10-17]. https://www.sohu.com/a/144506599_367276.

He was the first manufacturer introduced the iron wheel loom in Gaoyang! The Guangxu Emperor heard of this and rewarded him with a seventh-rank flowers ling![EB/OL].[2023-10-17]. https://www.sohu.com/a/144506599_367276.

[16]朱正昌. 齊魯商賈傳統(近代卷)[M]. 濟南: 齊魯書社, 2014.

ZHU Z C. Qilu Merchant Tradition(Modern)[M]. Jinan: Qilu Press, 2014.

Restudy of the ironwood loom

LIANG Wenqian, WANG Yan, YANG Xiaoming

(College of Humanities, Donghua University, Shanghai 201620, China)

Abstract:The ironwood loom, also known as the iron machine, iron wheel machine, iron wheel loom, foot-treadle iron wheel machine, large machine, etc., is composed of iron and wood. It is a transitional apparatus in the evolution of Chinese manual weaving machines to power-driven weaving machines. It is a special product developed under the background of industrial revitalization in the late Qing Dynasty in China. The ironwood loom is a significant part in the modern history of textile development in China both from the angle of time span and technical transformation. Through the study of the ironwood loom, on the one hand, we can intuitively visually trace the transition process from traditional manual weaving to power-driven weaving in modern China, master its working principle, and sort out the technical evolution route from the shuttle loom, foot-treadle shuttle, ironwood loom, ironwood jacquard loom to Toyota’s second generation power loom. On the other hand, by researching its origin, we can explore the policy suggestions put forward by the government, enterprises and individuals, and have a full picture of the development of China’s rural handicraft industry. This approach allows for a reconstruction of the entire process of establishing textile centers like Gaoyang and Weixian, as well as the implementation of the machine distribution system.

Through literature researching and field surveying, this paper drew three major conclusions. First, from the aspect of the working principle of the ironwood loom, the advantage of the ironwood loom lies in its intricate mechanical structure that interconnects the five processes of shedding, picking, beating-up, rolling-up, and warp releasing. This integration enhanced both work efficiency and fabric quality. Simultaneously, it addressed the monopoly situation in the market by foreign yarns and fabrics at that time. It marked a solid step forward in the automation development of Chinese textile machinery. Second, in terms of the origin, the ironwood loom was invented in Japan in 1887 and brought back to Tianjin, China by a Chinese investigation group from Japan in 1903 rather than after 1918 or 1920, correcting the previous misperception. Third, as for the popularization of the ironwood loom, with the joint efforts of the government, advanced entrepreneurs and various sectors, a distinctive machine distribution policy was established for the ironwood loom, which made it develop rapidly in Gaoyang county and Wei county within a few decades, bringing about a transformation in the local economic structure. This shift transformed some areas originally dominated by agriculture into a production mode dominated by handicraft and supplemented by agriculture, laying a solid foundation for the scattered distribution of the center of gravity of China’s textile industry later.

Key words:ironwood looms; to invest and develop the industry; Tianjin; modern textiles; the textile industry