邊坡上樁基施工對既有邊坡影響的數值分析

張玉璽 谷任國

(華南理工大學土木與交通學院,廣東 廣州 510641)

0 引言

橋梁、電塔等基建發展迅速,在山體邊坡上進行橋梁樁基施工也越來越常見,但邊坡本身存在穩定性不足等風險,在其上進行樁基施工可能會產生潛在的安全隱患。為了保證這類基礎施工的安全性,需要加強基礎施工對地形穩定性影響的研究。

目前研究主要分為邊坡上樁基水平受力分析與豎向受荷對邊坡穩定性影響以及樁基變形影響兩個方面。在關于邊坡上受到水平荷載作用時,王鑒[1]對土質邊坡坡頂的剛性樁進行模型試驗與有限元模擬分析,坡角越大,樁身發生破壞時位移越顯著。楊明輝[2]對邊坡造成的樁基土抗力折減進行研究,邊坡上樁基水平承載力會弱于平地狀態。彭文哲[3]分析了水平荷載作用下的樁基對邊坡穩定性的影響,提出邊坡穩定性系數半理論半經驗方法,且得出樁基自坡腳向坡頂移動過程中,邊坡穩定性逐漸增強。在邊坡上樁基受到豎向荷載作用時,萬丹丹[4]對人工高陡邊坡上的大直徑灌注樁的受力進行數值分析,研究豎向荷載大小、樁長以及樁徑等因素對樁基承載力的影響。豎向荷載增大時對樁基受力與承載有利。藺鵬臻[5]也對邊坡效應下樁基受力進行分析,邊坡效應會使樁基受力增加。趙明華[6]通過有限元分析,研究邊坡地層內摩擦角,樁基豎向荷載,樁基水平荷載、邊坡坡度、粘聚力、樁徑等因素對樁基變形的影響,得到樁周巖體的強度對樁基位移和內力影響最大。因此需考慮樁周開挖時的影響。陳欣[7]研究了邊坡內建筑樁基對邊坡內力的影響,當邊坡處于非極限狀態時,樁基會使邊坡側向土壓力增大。在實際施工時必須考慮樁基對邊坡穩定性的影響。楊進[8]通過有限元分析,計算高邊坡條件下的樁基受力特性,得出巖土性質對樁基影響明顯,在計算過程中要考慮樁基所處土層分別計算。

在上述研究中主要考慮土層、樁基參數對穩定性的影響,通過改變樁基的受荷狀態,樁基布置方式以及研究邊坡坡角、底層分布等分析影響穩定性的因素,但對樁基施工過程對邊坡作用的關注較少,而本文則基于整個施工過程進行分析,研究各個施工階段對邊坡穩定性的影響,總結出對邊坡穩定性影響最大的施工階段。

1 工程概況

該工程由于片區工程建設進行土方挖填,導致出現多處挖方及填方邊坡。其中工程北側邊坡為挖方邊坡,邊坡高度為5.4~47.2m,邊坡主要位于強風化花崗巖底層,最大邊坡級數為5級,每級邊坡高度為9m,邊坡采用格構梁+錨桿+客土噴播的支護形式。電塔位于該邊坡上且具有四個支墩,電塔樁基礎采用人工挖孔樁,其中Q1電塔支墩樁基位于三級邊坡,樁基直徑2.6m;T1電塔支墩樁基位于一、二級邊坡,樁基直徑1.6m。

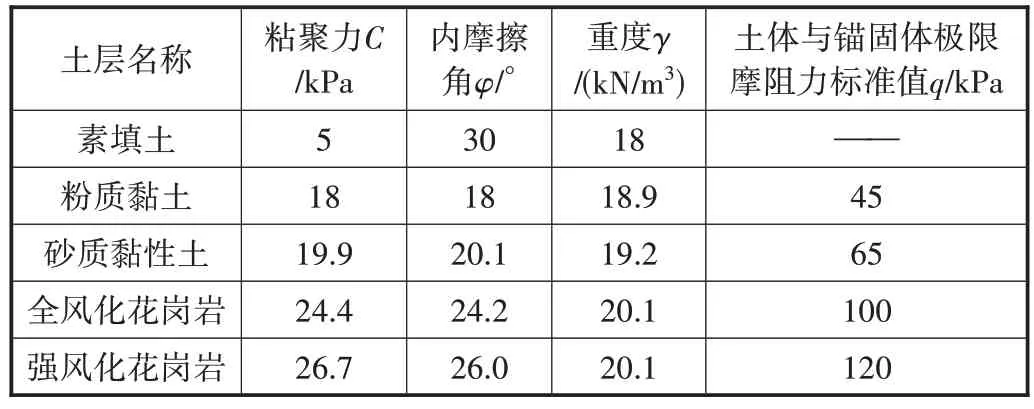

場地土層普遍為第四系松散層。場地內邊坡主要由人工填土、坡積土、殘積土、全風化、強風化組成,局部為中風化花崗巖組成。場地地下水按水介質類型主要分為孔隙水、基巖裂隙水,水位埋深0.5~7.00m;土層具體參數如表1所示。

表1 土層參數取值表

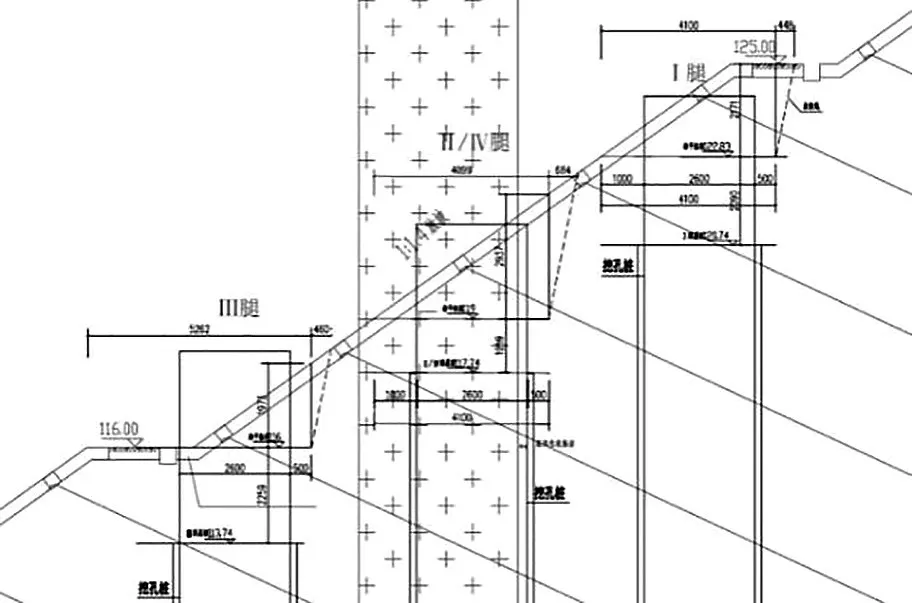

圖1與圖2分別為Q1鐵塔樁基與T1鐵塔樁基在邊坡上的位置。Q1塔4個基礎坐落在第三級邊坡,四條支墩與格構梁和錨桿沖突,且Ⅰ、Ⅲ支墩與排水溝相切。T1塔4個基礎位于第一、二級邊坡,Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ支墩與邊坡既有格構梁和錨桿沖突,且Ⅳ腿與排水溝沖突。由圖可知,樁基施工過程中會破壞既有邊坡支護,對邊坡穩定性產生一定影響,進而對鐵塔樁基穩定性造成影響,存在潛在風險,因此對樁基施工過程進行數值模擬,分析邊坡穩定性與影響因素。

圖1 Q1電塔樁基與邊坡相對位置圖

2 數值模型的建立

根據實際工程地質情況,考慮地下結構與周圍地層的相互作用,采用地層-結構法建模。在模型內采用有限元強度折減法(SRM),將邊坡穩定性計算中的粘聚力與內摩擦角逐漸減小,直至達到失穩狀態,此時的折減系數即為邊坡的安全系數。

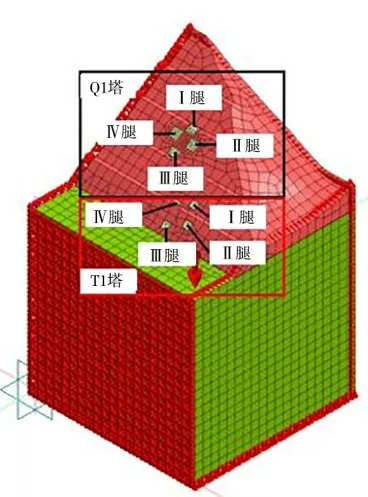

為消除尺寸效應的影響,計算模型幾何尺寸長、寬、高取100m×100m×145m。模型側向加水平約束,底部加豎向約束,頂部不施加約束。模型中土體、電塔樁基礎采用三維實體單元,格構梁采用線單元。地面超載20kPa,樁基參數與受力按照表2與表3取值。模型中各土層和構件材料均考慮自重作用,土體采用摩爾庫倫理想彈塑性模型,樁身結構采用彈性模型。圖3為建立的數值模型。

圖3 數值模型示意圖

表2 電塔樁基參數

根據實際施工情況,在工況中設置5個施工步驟,如圖4所示,分別為初始應力場計算、邊坡現狀計算、平整樁基范圍場地、樁基成孔、樁基澆筑。在計算過程中,分別得到各個施工步驟的位移變形云圖與塑性應力圖,分析邊坡的位移、應力變化與穩定性系數。

圖4 數值模擬工況

3 數值模擬結果分析

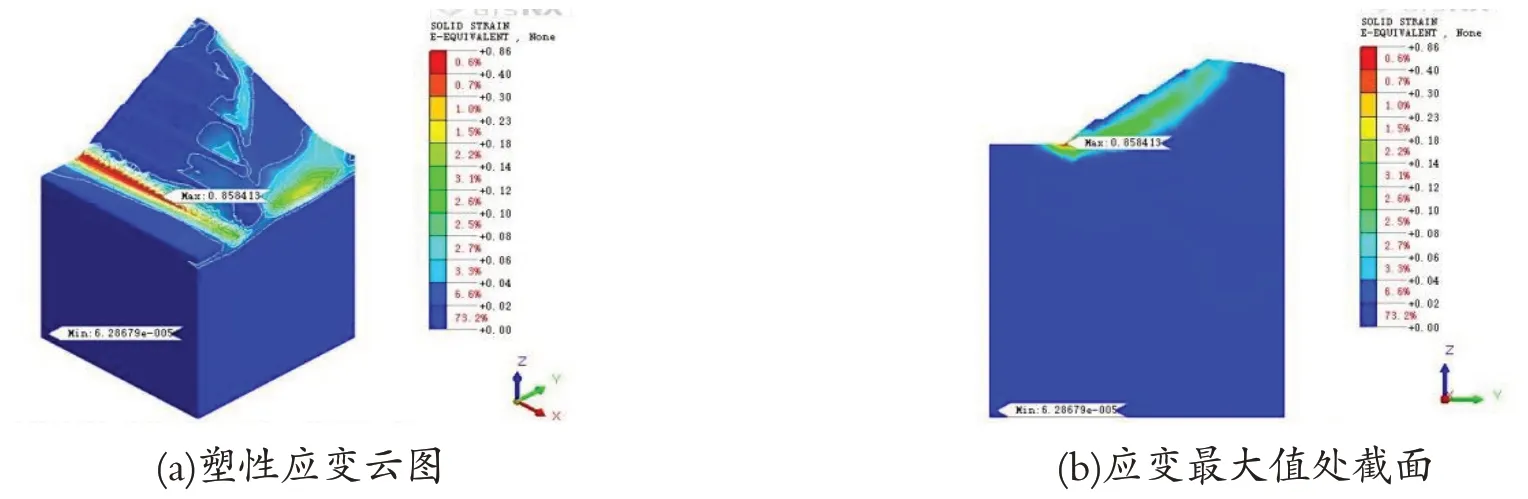

(1)圖5為自然狀態下云圖。在此階段只考慮重力作用,計算邊坡的潛在滑動面。由計算結果可知邊坡穩定性系數FS為1.4,根據邊坡穩定狀態劃分標準可知,當穩定性系數FS>1.15時,邊坡處于穩定狀態。由圖5(a)可知,在坡腳處應變大,因此處坡面較陡,易產生應力集中,所以在后續施工過程中,需考慮施工過程對坡腳的影響,防止因應力過大,發生破壞的風險。圖5(b)為應變最大值截面圖,其潛在滑動面由坡頂開始延伸,且處于強風化花崗巖層中。綜上,邊坡在自然狀態下處于穩定狀態。

圖5 初始階段云圖

(2)圖6為樁基周圍場地整平階段云圖。此時對樁基周圍土層進行整平,會對邊坡整體產生一定擾動,因此分析其位移與應力變化情況。圖6(a)為平整場地時的總位移云圖。因在此階段施工時盡量減少對邊坡的擾動,只在樁基范圍內產生較大位移變形,最大位移為42.31mm。在距離整平范圍較遠的位置,變形在10mm左右,未對邊坡產生安全影響。圖6(b)為應力分布圖,此時應力只集中在樁基整平位置處,與實際施工情況相吻合,在此處開挖時產生一定的應力變化。自然狀態下的應力向開挖處釋放。最大壓應力值為0.067,在Q1塔位置處,因Q1塔基全部位于第三級邊坡處,因此所受力基本為豎向應變。最大應變值為1.32,出現在T1塔樁基上,T1塔基橫跨一、二級邊坡,在其交界處應力更為集中。圖6(c)為應變最大處截面,此時潛在滑動面未發生變化,邊坡處于穩定狀態。

圖6 場地整平階段云圖

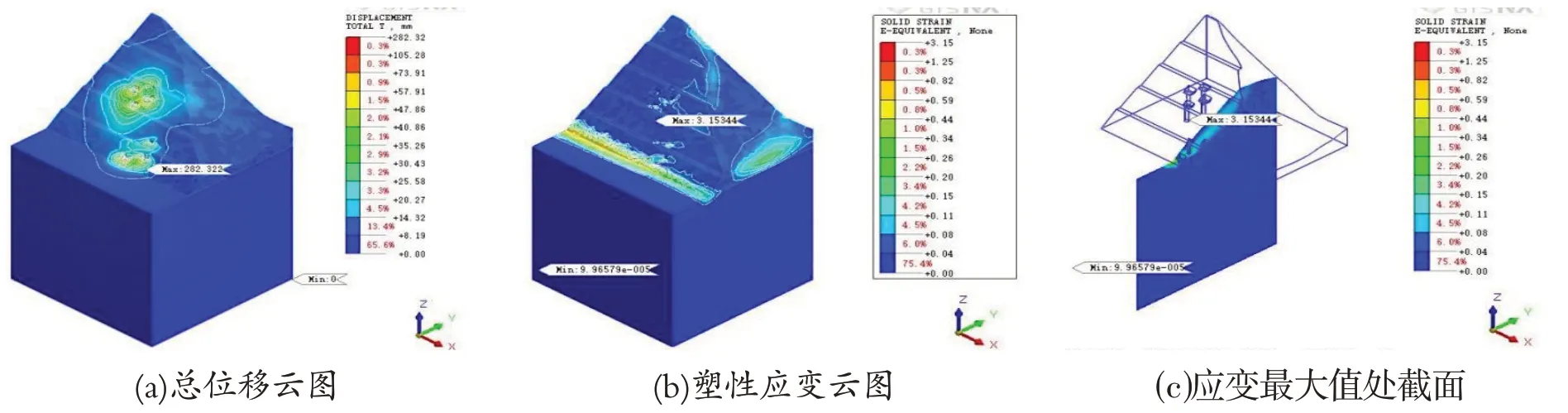

(3)圖7為樁基孔開挖階段分析圖。由圖7(a)總位移圖可知,在樁基孔開挖階段邊坡位移顯著增大。最大位移出現在T1塔樁基處,最大位移值為282.32mm,在其余樁基位之初位移也顯著增大。位移差異是由于邊坡所處位置不同,位于坡角處的樁基更易發生變形,豎向位移也大于其余位置,與相關研究相符。樁基孔位處的開挖過程也破壞了原有的邊坡支護,地下錨桿被破壞也是位移過大的原因之一,邊坡狀態發生變化,穩定性受到影響。由于此時位移顯著,邊坡易發生滑動危險,在此階段需注意邊坡狀態,將位移控制在合理范圍內,同時做好孔位防護工作。圖7(b)為應變圖,最大應變分布在坡腳與坡頂位置,此時坡腳最大應變值3.1,為自然狀態下的3~4倍,邊坡應力由樁孔位置處傳遞至坡腳位置,當此處應變值繼續增大時邊坡則可能會發生破壞的風險。圖7(c)為應變最大處截面,此時滑動面位置逐漸集中,在開挖過程中滑移面逐漸向強度較弱土層移動,當應力逐漸增大時會在坡面發生滑動。此時滑移面仍在強風化花崗巖內,邊坡仍處于穩定狀態。即只要合理控制施工過程,邊坡發生破壞的風險較小,因坡腳為應力集中處,在施工過程中需嚴格控制坡腳處的防護工作。

圖7 樁基成孔階段云圖

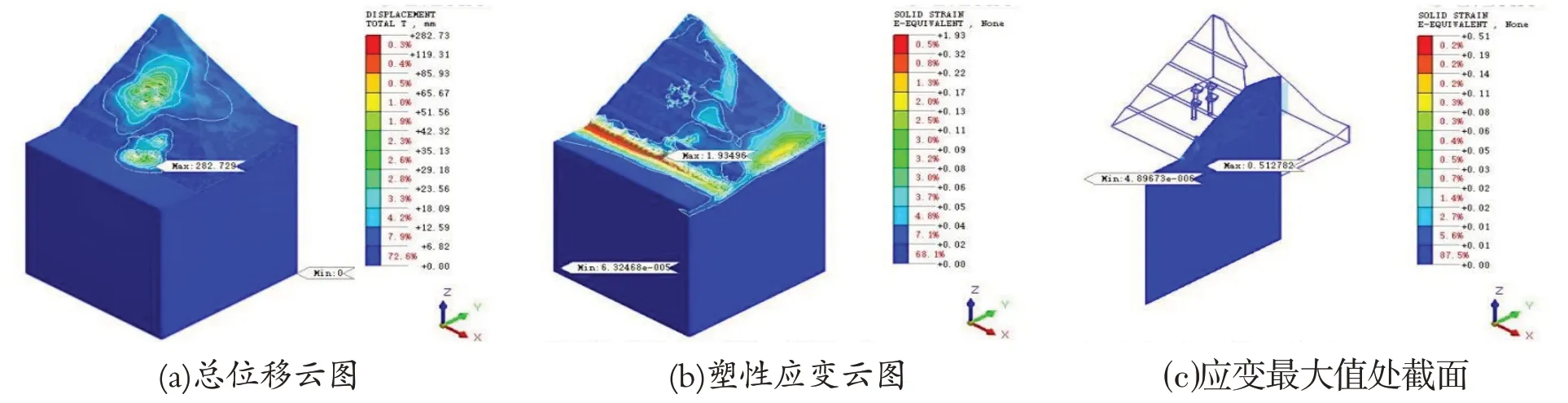

(4)樁基澆筑階段是整個施工的最后一步,此時需注意澆筑過程中的邊坡位移與應力變化(見圖8)。由圖8(a)總位移圖可知,在澆筑完成后邊坡位移未發生明顯變化,主要沉降仍發生在電塔樁基礎位置處,表明在澆筑階段發生位移破壞的風險較小,只需控制樁孔周邊沉降即可。由圖8(b)應變分布可知,樁基澆筑完成后,雖然坡腳處仍為應變集中處,但應變值明顯減小,而坡頂應變值未發生明顯變化。即樁基澆筑完成后可減小坡角處應變,此時樁基發揮一部分抗滑樁作用,承受邊坡的水平荷載,對邊坡穩定性具有一定的加強作用,且在實際施工階段坡頂所受影響較小,不構成安全隱患,在施工時可適當減少對坡頂的防護。圖8(c)為應變最大處截面,此時已無明顯的滑移面,邊坡整體處于穩定狀態。由于樁基穿過黏土層,達到強風化花崗巖層,因此邊坡的一部分水平荷載由樁基承擔,邊坡穩定性顯著提高。

圖8 樁基澆筑過程云圖

根據上述施工階段分析可知,在樁基成孔階段最易發生破壞風險,此時樁基周圍的區域位移變形較大,坡角處應變值較大,應力較為集中,在此時應注意加強樁基周圍的防護與坡腳處的加固,防止邊坡出現失穩風險。而在澆筑完成后邊坡穩定性由于樁基承擔坡體的部分水平荷載而提高。

4 結束語

通過對自然狀態、樁基場地整平、樁基成孔、樁基澆筑階段的數值模擬,分析了邊坡的位移變形、塑性應變云圖、應變最大值處截面,得到以下結論:

(1)邊坡上的樁基在成孔階段最易引發邊坡失穩風險。此時樁基位置處位移變形較大,但擴散作用弱,遠離成孔區域時,變形顯著減弱,因此在施工過程中要加強對樁孔的防護工作。

(2)在整個施工階段過程中,坡腳始終是應變集中處,易因施工引起的應變導致坡腳發生破壞,進而加劇邊坡整體滑移的風險。在實際施工時要強化坡腳處的支護。坡頂受樁基施工影響較小,無明顯變化。

(3)在樁基施工完成后,因樁基承擔一部分水平荷載,會使邊坡穩定性提高,因此在控制好前期施工階段后,邊坡上樁基對邊坡穩定性也有一定加強作用。