“雙碳”背景下裝配式建筑發展現狀與對策研究

張 鵬

(武漢城市職業學院建筑工程學院,湖北 武漢 430064)

0 引言

2020年,在第七十五屆聯合國大會一般性辯論上,我國宣布,中國將力爭 2030年前二氧化碳排放達到峰值,努力爭取2060年前實現碳中和[1]。中國建筑節能協會公布的數據顯示,2018年全國建筑全生命周期碳排放總量占全國能源碳排放的比重為51.2%[2]。由此看出,建筑業的發展直接關系到“雙碳”目標的實現。

2016年9月國務院辦公廳印發《國務院辦公廳關于大力發展裝配式建筑的指導意見》文件指出,發展裝配式建筑是建造方式的重大變革,是推進供給側結構性改革和新型城鎮化發展的重要舉措[3]。

裝配式建筑是在工廠進行建筑構件的批量化預制生產,然后將其運輸到施工現場通過可靠連接實現現場裝配的建筑。裝配式建筑是建筑工業化的重要內容。裝配式建筑具有節約資源、縮短建造工期、質量可靠、建造對環境影響較小等優點。《綠色建筑行動方案》提出的一項重點任務為推動建筑工業化,而裝配式建筑符合建筑工業化的發展趨勢,也符合綠色建筑的發展要求。本文通過分析我國裝配式建筑發展現狀,提出相應的對策,以期為我國裝配式建筑的健康發展提供參考。

1 我國裝配式建筑發展現狀

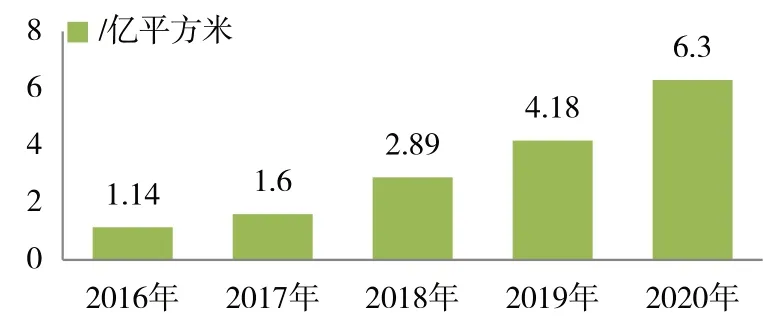

2016~2020年全國裝配式建筑新開工建筑面積如圖1所示,從圖1可以看出,全國裝配式建筑新開工建筑面積從2016年的1.14億m2發展到2020年的6.3億m2,年均增長率為54.1%。由此可見,5年來裝配式建筑得到了快速發展。

圖1 2016~2020年全國裝配式建筑新開工建筑面積

根據結構類型不同,裝配式建筑分為裝配式混凝土結構、裝配式鋼結構和裝配式木結構等。住房和城鄉建設部2020年度全國裝配式建筑發展情況數據顯示,2020年新開工裝配式混凝土結構建筑4.3億m2,占新開工裝配式建筑的比例為68.3%;裝配式鋼結構建筑1.9億m2,占新開工裝配式建筑的比例為30.2%。由此可見裝配式混凝土結構和裝配式鋼結構在裝配式建筑中的占比最高,兩者占比之和達98.5%,其中裝配式混凝土結構占比最高,將近70%。由此說明,當前我國裝配式建筑的主要結構類型是裝配式混凝土結構和裝配式鋼結構。

2 我國裝配式建筑目前存在的問題

2.1 發展不夠平衡

部分地方政府推進裝配式建筑發展的意識不強,土地、財政、稅收、金融等方面的支持政策過于籠統,無法落到實處,在土地出讓、規劃許可、施工圖審查、施工許可等重要環節把關不嚴,裝配式建筑項目落地依然較少。

當前,裝配式建筑中的大部分為混凝土結構,裝配式鋼結構住宅占比較低,裝配式鋼結構主要為工業建筑和公共建筑。學校、醫院、保障性住房等政府投資項目采用裝配式方式建造推進力度不夠,而社會投資開發的房建項目采用裝配式建造的相對較多。

2.2 標準化、工業化程度較低

為推進房屋建筑工業化,實現建筑部件的尺寸和安裝位置的模數協調,住房和城鄉建設部發布了國家標準《建筑模數協調標準》(GB/T 50002-2013),該標準自2014年3月1日起實施。新型建筑工業化的主要手段是工程全生命期的系統化集成設計和精益化的生產施工,這就需要構件和部件的標準化,也需要完善集成化建筑部品。目前,我國并未制定相應的模數標準來應對新型建筑工業化的模數要求[4],標準化構件和部品部件的使用規模尚需進一步擴大,集成化、模塊化建筑部品的相關標準圖集仍在編制中。2020年,《鋼結構住宅主要構件尺寸指南》發布;2021年,《裝配式混凝土結構住宅主要構件尺寸指南》和《住宅裝配化裝修主要部品部件尺寸指南》發布;2022年,《裝配式住宅設計選型標準》發布。相關文件的頒布實施,促進了裝配式建筑的標準化發展。但總體來看,我國裝配式建筑的標準化、工業化程度還較低。

2.3 信息化發展緩慢

BIM技術可以實現建筑模型可視化,使得勘察、設計、生產、施工和運營維護等各方人員有效地溝通并共享項目信息、協同工作,有利于控制施工成本、進度與質量。當前,BIM技術已經應用于部分裝配式建筑項目中,但基本還停留在模擬、展示層面[5],缺少建設工程的全生命期應用,因此,我國裝配式建筑的信息化發展還比較緩慢。

2.4 施工管理水平不高

設計單位對構件生產、施工關注不夠,現階段普遍按照現澆混凝土結構設計后再由生產企業進行深化拆分設計,對生產施工組織的銜接、指導作用不強,出現成本、工期增加等問題。

裝配式建筑中大量的預制構件和部品部件需要在裝配式工廠制作,因而施工現場除了普通現澆構件的現場施工,施工單位更加要考慮預制構件和部品部件的物流運輸、現場定位、起吊安裝和連接,而這些對于施工單位來說,是一個比較新的施工領域,相應的施工管理水平不高。

2.5 施工工藝落后

傳統施工工人不能適應裝配式建筑施工帶來的吊裝、灌漿、裝配模板、拆裝等新工種、新工作要求。裝配式建筑施工工藝尚不成熟,施工現場會出現某些預制構件的連接問題,例如:灌漿不飽滿、套筒連接錯位偏移、預埋件位置偏移、預埋管線堵塞、脫落[6]、連接節點滲漏等,這些問題將直接影響裝配式建筑的施工質量。

2.6 前期一次性成本較高

由于現階段標準化的構件和部品部件使用規模并不大,預制工廠需要進行較大的模具投資,預制構件的精細化生產、養護也需要高成本的生產線,預制構件的運輸、吊裝等機械設備的一次性投入也較大,因此裝配式建筑的前期一次性成本較高。

2.7 社會公眾認可度較低

考慮到裝配式技術不夠成熟、上下游產業不健全、設計施工管理難度增大、成本增加,不僅開發商對裝配式建筑的認可度較低,而且社會大眾對于裝配式建筑的認知度也較低。

2.8 建設模式創新不夠

EPC總承包是建設項目的設計、采購與施工的總承包。EPC總承包模式具有提高工程建設質量、縮短建設周期、利于項目投資控制、提高項目管理水平等優勢。EPC總承包模式是當前國際工程承包的主流模式之一,工程總承包企業對工程質量、安全、進度、造價負總責[7],EPC工程總承包可以實現設計、部品部件生產、施工及采購的統一管理和深度融合,優化項目管理方式。目前,應用EPC工程總承包模式的裝配式建筑項目數量較少,難以實現裝配式建筑整體效益的最大化。

3 我國裝配式建筑發展的對策及建議

3.1 實現構件和部品部件的標準化

擴大標準化構件和部品部件使用規模的首要任務是實現構件和部品部件的標準化,標準化便需要制定滿足新型建筑工業化要求的模數標準,同時也需要編制主要標準化構件的尺寸指南、建筑部品的相關標準圖集,從而從源頭實現構件和部品部件標準化,進而擴大其使用規模、降低其使用成本。目前,若干構件尺寸指南文件已經頒布實施,但其僅局限于裝配式住宅建筑。

3.2 將BIM技術應用于裝配式建筑全生命周期

在裝配式建筑全生命周期運用BIM 技術能方便勘察、設計、生產、施工和運營維護等各方進行信息溝通。而實現這一目標便需要建立裝配式建筑項目全生命周期協同平臺。該平臺可以實現設計各專業之間的溝通,比如快速分析建筑模型的碰撞情況,從而幫助相關設計人員更有效地實現精細化設計、避免施工階段的返工,而這對于集成化、模塊化建筑部品的設計大有裨益。由于平臺信息的即時共享,裝配式建筑構件的生產也更加便利高效,高精度的模型可以直接指導構件的生產,用于設計構件模具、統計構件類型和數量、編制生產計劃等。對于裝配式建筑最關鍵的裝配施工環節,平臺可以通過搭建可視化模型,提前模擬裝配式建筑的裝配施工過程,從而指導現場的精細化施工。在運營維護階段,平臺不僅記錄了項目的勘察、設計、生產、施工信息,而且可以動態記錄項目交付后建筑的實際情況,進而利于項目的運維管理。由此可見,BIM技術應用于裝配式建筑全生命周期有著巨大的優勢和發展前景。

3.3 加大力度培養裝配式建筑管理人員和產業工人

裝配式建筑的不斷發展需要人才的不斷輸送。首先,高校和職業院校應適應裝配式建筑的發展,更新人才培養方案,設立相關專業或者開設相關課程。其次,政府相關部門、院校、行業企業等應通力合作,積極培養裝配式建筑產業工人。此外,可以探索裝配式建筑執業資格制度,一方面可以規范裝配式建筑行業發展,另一方面可以調動從業人員積極性,提高其職業技能。

目前,住房和城鄉建設部組織中國建設教育協會等單位起草了行業標準《裝配式建筑職業技能標準(征求意見稿)》、《裝配式建筑專業人員職業標準》(征求意見稿)。前者明確了構件制作工(裝配式混凝土)、構件制作工(裝配式鋼結構)、預埋工、智能設備操作工、構件裝配工(裝配式混凝土)、構件裝配工(裝配式鋼結構)和灌漿工等的職業技能培訓考核內容。后者規定了構件工藝員(裝配式混凝土)、構件工藝員(裝配式鋼結構)、構件質量檢驗員(裝配式混凝土)、構件質量檢驗員(裝配式鋼結構)和信息管理員等的職業能力標準。相關標準的陸續出臺有助于提高裝配式建筑專業人員的職業能力水平,加強裝配式建筑專業人員隊伍建設,確保工程質量和安全生產。

3.4 優化升級工藝工法

針對裝配式建筑生產施工過程中的轉角板折斷、疊合板斷裂、外墻板保溫層斷裂等平板制作安裝問題,預制構件的連接問題以及管線與構件的埋設問題等,優化升級工藝工法,比如使用相關的輔助工具、吊裝桁架筋、穩定套筒灌漿質量等。這樣才能全面提升裝配式建筑的施工質量,確保裝配式建筑更加安全,進而推動其發展。

3.5 發揮示范作用并加大宣傳引導

近年來,一批裝配式建筑示范城市和產業基地、裝配式建筑示范項目充分發揮了示范作用。示范項目、示范基地和示范城市的不斷增加會進一步推動裝配式建筑的發展。相關部門應積極制定、宣傳和落實裝配式建筑的有關政策,多渠道展示裝配式建筑的積極效益,提高開發商等對裝配式建筑的認可度,提升大眾對于裝配式建筑的認知度,進而營造出裝配式建筑發展的良好氛圍。

4 結束語

裝配式建筑是綠色建筑的重要組成部分,裝配式建筑的有序健康發展對綠色建筑的發展有重要影響,進而助力“雙碳”目標的實現。相關數據顯示,近年來我國裝配式建筑得到了快速發展,但我國裝配式建筑目前也存在以下問題:發展不夠平衡,標準化、工業化程度較低,信息化發展緩慢,施工管理水平不高,工藝落后,前期一次性成本較高,社會公眾認可度較低,建設模式創新不夠等。針對這些問題,本文提出了擴大標準化構件與部品部件使用規模,將BIM技術應用于裝配式建筑全生命周期,加大力度培養裝配式建筑管理人員和產業工人,優化升級工藝工法,發揮示范作用、加大宣傳引導等對策及建議。通過采取這些建議措施,推動裝配式建筑又好又快地發展。