羊肚菌在遂昌縣林下種植的適宜海拔高度篩選試驗初報

任少勇 涂志光 潘軍 李燁 曾劍 鐘美娟 高建明 曾偉俊*

(1 浙江清華長三角研究院鄉村振興促進中心,嘉興 314006;2 遂昌葉村山茶油專業合作社,麗水 323307;3 遂昌縣生態林業發展中心,麗水 323307)*為通信作者

羊肚菌[1]又名羊肚子、陽雀菌、草笠竹、羊肚蘑,是一種珍貴的食藥用菌,營養豐富。據測定,羊肚菌的粗蛋白含量為20%(質量分數,下同)、粗脂肪含量為26%、碳水化合物含量為38.1%,且含有多種氨基酸[2],其中谷氨酸含量更是高達1.76%。羊肚菌有“素中之葷”的美稱[3],市場需求旺盛,干菇售價一般為80~220 美元/kg[4]。

目前,食用菌產業是浙江省的第四大產業,也是麗水市山區農民脫貧致富的主要手段。麗水市是浙江省的食用菌重點產區[5-6],其中遂昌縣生態環境優越(全縣森林覆蓋率為82.3%,居浙江省前列)、氣候宜人,再加上林下土地租金低、土壤腐殖質含量豐富、空氣濕潤等[5,7],十分適宜發展羊肚菌反季節林下種植。在此背景下,為提高遂昌縣高海拔地區林下種植的經濟效益,促進遂昌縣食用菌產業快速發展、農業轉型升級、農民增收致富等,筆者特進行了不同海拔高度林下種植羊肚菌的生長發育情況研究,旨在篩選出羊肚菌在遂昌縣林下種植的適宜海拔高度。現將相關試驗結果報道如下。

1 材料與方法

1.1 試驗概況

試驗地位于遂昌縣白馬山林場(白馬山主峰海拔高度為1 621.4 m,森林覆蓋率達96%,動植物種類極為豐富)。遂昌縣白馬山林場總經營面積為834.87 hm2,場內生態環境優越,氣候十分宜人,具有“常年云霧、夏季無夏、冬季雪豐、春花遲發”的特點,年平均溫度為11.6 ℃。試驗田塊為杉木、柳杉林地,土地坡度均低于20°,土壤肥沃,土壤pH為5.5~6.5,有機質含量為36.8 g/kg,土質以紅壤土為主。供試羊肚菌品種為‘金陽6 號’。

1.2 試驗設計

試驗采用單因素隨機區組設計,分別在800、1 000、1 200 m 海拔高度的林下進行羊肚菌種植,處理編號分別為H800、H1000、H1200。每處理重復3 次,每小區面積為220 m2。各處理的種植管理措施均保持一致。

1.3 種植經過

2023年1月2日,清除試驗田內的雜草、落葉,并每667 m2撒施石灰50 kg,然后采用小型旋耕機進行深翻,深翻后暴曬3~5 d,然后進行人工平整,并做成寬1 m、高30 cm 的羊肚菌栽培畦,畦間留寬30 cm 的排水溝;同時,在試驗田塊上方懸掛遮陽率為90%的遮陽網。

2023年1月9日,在栽培畦面上播種,用鋤頭開3 條播種溝,溝寬10 cm、深5 cm,然后用小刀將菌種從塑料菌種袋中掏出,放在盆中捏碎,隨后將其人工撒播在播種溝內,每667 m2播撒菌種200 kg,播后覆土3 cm 厚,并澆透水。播種覆土后,定時觀察栽培畦的土壤溫度、濕度及菌絲發菌狀況。待菌絲均勻長到土壤表面后放置營養袋,即用手平握營養袋后,用小刀劃6 條2~3 cm 長的橫口,然后將營養袋擺放在栽培畦土壤表面,每667 m2擺放營養袋2 000 包。值得注意的是,要將有開口的一面緊貼地面。營養袋擺放完后,立即在其上覆蓋表面打孔的黑膜。3月15日—20日,羊肚菌的菌霜開始消退,營養袋中的營養吸收完成,開始搭建小拱棚;3月27日開始澆催菇水;4月10日開始采收羊肚菌。

1.4 調查項目及方法

試驗期間,調查各處理羊肚菌的生育期(播種后的發菌、原基分化、始菇、始采、終采時間等)、產量(單株質量、出菇量、每667 m2產量等),并計算經濟效益。

1.5 數據統計與分析

采用Excel軟件對試驗數據進行統計分析。

2 結果與分析

2.1 生育期

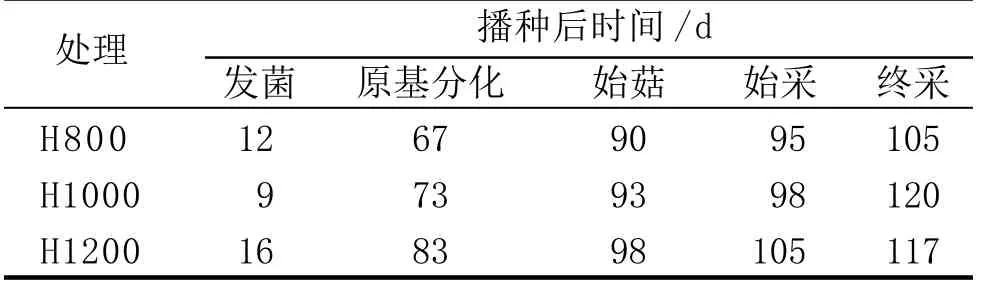

由表1可知,在同一播種時間下,不同處理的羊肚菌生育期存在差異。其中,H1000 處理的羊肚菌發菌時間最早,比H800 處理的羊肚菌提早3 d 發菌,比H1200 處理的羊肚菌提早7 d 發菌,這可能是因為該時間段海拔高度1 000 m 的林下氣候條件更適宜羊肚菌生長。H800處理的羊肚菌原基分化時間最早,比H1000 處理提早6 d,比H1200 處理提早16 d,表明海拔高度越高(溫度越低),羊肚菌的發菌時間越長,原基分化時間越晚。3個處理的羊肚菌始菇時間相近,差異不顯著。H800處理的羊肚菌始采時間最早,在播種后95 d 開始采摘,采摘周期為10 d;H1000 處理的羊肚菌在播種后98 d 開始采摘,采摘周期最長,為22 d;H1200 處理的羊肚菌在播種后105 d 開始采摘,采摘周期為12 d。以上結果表明,羊肚菌的出菇時間與種植地的海拔高度、氣候條件緊密相關,低海拔田塊的溫度高、出菇早,高海拔田塊的溫度低、出菇晚。

表1 不同海拔高度處理羊肚菌的生育期分析

2.2 產 量

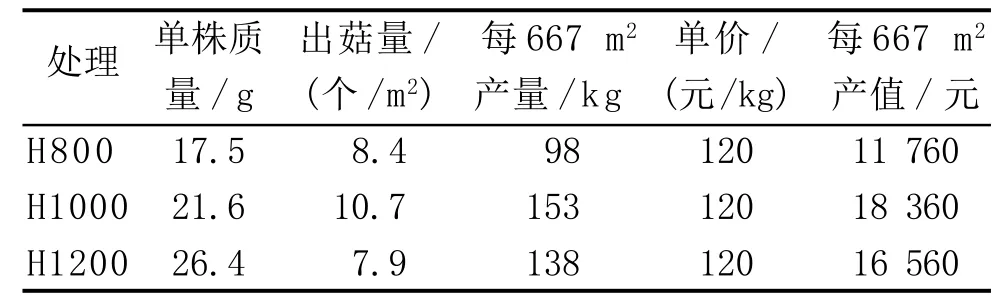

由表2 可知,H1200 處理的羊肚菌單株質量最高,為26.4 g;H1000 處理次之,單株質量為21.6 g;H800 處理的羊肚菌單株質量最低,為17.5 g。以上結果說明,海拔高度越高,溫度越低,羊肚菌的生長越慢、肉質越厚。H1000 處理的羊肚菌出菇量最高,為10.7 個/m2,分別較H800 處理、H1200處理增加2.3、2.8 個/m2。H1000 處理的羊肚菌每667 m2產量最高,為153 kg,分別較H800 處理、H1200 處理增加55、15 kg。值得注意的是,本試驗是第1次在遂昌縣高海拔地區嘗試種植羊肚菌,由于林間鳥類和鼠類眾多,導致放置的營養袋有1/3被破壞,造成羊肚菌出菇不均勻,產量較低,但是營養袋未受損壞的田塊,羊肚菌出菇均勻,平均出菇量最高為25 個/m2。因此,在高海拔地區林下種植羊肚菌的潛力巨大。

表2 不同海拔高度處理羊肚菌的產量和經濟效益分析

2.3 經濟效益

由表2 可知,3 個處理的羊肚菌每667 m2產值為11 760~18 360 元。其中,H1000 處理的羊肚菌每667 m2產值最高,為18 360 元;H1200 處理次之,每667 m2產值為16 560 元;H800 處理的羊肚菌每667 m2產值最低,為11 760 元。除去每667 m2生產成本(菌種、地膜、遮陽網、人工)8 200元,3 個處理的羊肚菌每667 m2利潤為 3 560~10 160元。一般來說,遂昌縣非林地種植的羊肚菌鮮菇上市時間為3月,與安徽、河南、山東等地的羊肚菌鮮菇上市時間一致,會造成羊肚菌鮮菇集中上市,市場價格上不去[8];而在高海拔地區林下種植的羊肚菌鮮菇上市時間可以推遲1~2個月[9],此時市場上的羊肚菌鮮菇數量少、價格高(最高價格可達200元/kg)。因此,合理利用遂昌縣高海拔林地種植羊肚菌,可以顯著提高農民的經濟收入,從而助力地方鄉村產業振興[9]。

3 結論與討論

試驗結果表明,不同海拔高度林下種植的羊肚菌的發菌時間、原基分化時間、始菇時間、采摘周期、產量和產值均存在明顯差異[10]。其中,H1000處理的羊肚菌發菌時間最早,這可能是因為該時間段海拔高度1 000 m 的林下氣候條件更適宜羊肚菌生長;H800 處理的羊肚菌原基分化時間最早,說明海拔高度越高,溫度越低,羊肚菌的發菌時間越長,原基分化時間越晚;3 個海拔高度處理的羊肚菌始菇時間相差3~8 d,但差異不顯著;H800 處理的羊肚菌始采時間最早,H1200 處理的羊肚菌始采時間最晚;H1000處理的羊肚菌采摘周期最長,為22 d;H1000 處理的羊肚菌出菇量最高,為10.7 個/m2,分別較H800 處理、H1200 處理增加2.3、2.8 個/m2;H1000 處理的羊肚菌每667 m2產量最高,為153 kg,分別較H800 處理、H1200 處理增加55、15 kg;3 個處理的羊肚菌每667 m2產值為11 760~18 360元,扣除生產成本后,3 個處理的羊肚菌每667 m2利潤為3 560~10 160 元,其中H1000 處理的羊肚菌每667 m2產值為18 360 元、每667 m2利潤為10 160 元,均為最高。以上結果表明,海拔高度1 000 m 的林下氣候條件適宜羊肚菌生長,羊肚菌的各項指標表現均較好,建議在遂昌縣海拔高度為1 000 m的林下搭建遮陽網和小拱棚進行羊肚菌種植。

羊肚菌在高海拔地區林下種植,能延遲出菇和上市時間,增加林地種植的經濟效益,且羊肚菌采收后的菌渣可以作為肥料促進林木生長,從而實現短期養菌、長期養林的目標,這與王永元等[11]、尚永芳等[12]1 000 m 的研究結果相似。因此,可通過發展林下種植羊肚菌,將生態優勢轉化為經濟優勢,帶動林業增效、農民增收,并通過林菌優勢互補的種植模式,實現經濟效益和生態效益同步增長。

值得注意的是,在高海拔林地種植羊肚菌的過程中,更高海拔的林地能否繼續延遲羊肚菌的出菇和上市時間,以及林間加蓋防鳥網和捕鼠器能否提高羊肚菌的產量和經濟效益,均有待進一步研究。