常德海綿城市示范區建設效果建模分析

唐向東 李運程

常德市住房和城鄉建設局 湖南 常德 415000

1 研究背景和現狀

常德市位于湖南省西北部,沅江下游和澧水中下游,北與湖北省恩施、宜昌、荊州三地區接壤,西與張家界市相鄰,東、南與岳陽、益陽地區毗連,是一座典型的南方豐水城市,市內水網密布、河系發達,突出的水城特點在水運時代曾經助力常德市經濟走在前列,但也一度被視為城市發展建設面臨的最大隱患[1]。為了有效地解決城市水問題,海綿城市的概念應運而生。海綿城市是指通過城市規劃和建設,使城市具備像海綿一樣的吸水能力,提高城市水資源的利用效率和安全性[2]。為統籌推進城市建設,2013年12月,習近平總書記在中央城鎮化工作會議上提出“建設自然積存、自然滲透、自然凈化的海綿城市”,為我國海綿城市的建設提供了重要的指導思想和發展方向[3]。2014年11月,住房和城鄉建設部出臺了《海綿城市建設技術指南》。同年12月,住建部、財政部、水利部三部委聯合啟動了全國首批海綿城市建設試點城市申報工作。常德市通過申報,成為全國首批海綿城市建設試點城市之一。

海綿城市已經受到了國內外學者廣泛的關注,但是國外對海綿城市的研究較多較深,時間較早,基本形成了完備且發達的體系[4]。美國的雨水BMP評估體系較為完善,主要包含多層次的雨水BMP評估方法和開放性的雨水BMP數據庫兩部分,可為設施功能評估和日常維護提供科學依據[5]。在國內,基于水文水力模型對城市降雨徑流的控制和管理效果進行評估是海綿建設評價的重要方法之一[6]。從2015年至今,全國已有30個城市完成了海綿城市的試點建設,目前都需對海綿城市改造工程的建設效果進行定量評估。Randall等[7]使用SWMM模型以北京城區為研究區域,設置了多個海綿城市源頭設施并進行情景分析,結果顯示,源頭設施的利用率與研究區的年徑流總量控制率密切相關。王文亮等[8]通過案例介紹了場地源頭設施雨水系統規劃過程,并運用SWMM模型對傳統管線設計進行了校核,對源頭設施內場地徑流的控制效果進行了評價。

海綿城市的建設對于城鎮水生態、水資源、水環境、水安全良性發展具有重要意義[9],目前專門針對其設施效能評估的研究較少,在海綿城市績效考核中關注不足,特別是通過結合監測數據和模型模擬的方法對研究區進行整體建設效果評估的研究少有報道。模型的合理性及可靠性需要實際監測數據的驗證,合理可靠的模型才能用于模擬評估研究區域在不同情境下的產匯流情況和污染物負荷累積情況,評價現狀雨洪管理設施對水量和水質的控制作用以及評估城市內澇和水體污染風險[10,11]。本文以GB/T51345—2018《海綿城市建設評價標準》為基礎[12],結合常德海綿城市示范區的降雨-徑流實際監測數據,應用GRMS模型對海綿城市改造后的示范區進行建設效果分析評估,為優化常德海綿城市實際工程的設計參數提供參考,同時為海綿城市相關規劃設計提供依據,確定海綿城市建設目標。可為后續其他片區及城市開展海綿城市建設提供借鑒。

2 技術方法

2.1 監測方案

海綿城市設施效能分析及考核評估需要多種監測數據進行支持,包括雨量監測、流量監測、排水管網監測、水質監測等。在雨量監測方面,為滿足分鐘級的降雨數據支持,由于降雨具有隨機性,為提供降雨數據的準確性,在常德市海綿試點區域內分片區共布設5臺在線雨量計。在流量監測方面,選取有代表性的排水分區泵站進口和雨水直排口安裝超聲波流量計進行流量實時監測。在排水管網監測方面,以分流制管網的監測原則在2-3平方公里的匯水分區設置一個監測點,結合常德市排水分區的面積,在船碼頭排水分區分別設在線流量計、在線液位計。在水質監測方面,在排水分區末端泵站進口、雨水直排口、生態濾池末端進行水質監測,水質化驗分析指標包括pH值、化學需氧量(CODCr)、懸浮物(SS)、氨氮(NH3-N)、總氮(TN)、總磷(TP)等。

為對常德示范區建設效果進行分析評估,目前已安裝儀表255臺,其中流量計84臺、液位計86臺、懸浮物儀77臺、溶解氧3臺、雨量計5臺,可實現雨量、液位、流量、SS、DO的在線監測。安裝在線水質監測站7套,開展人工水質采樣與化驗共33個點位(9個泵站排口與24個源頭點位),實現PH、氨氮、總磷、總氮、COD、BOD的在線監測。綜合以上監測設施,可反映了不同下墊面情況和海棉城市建設與改造前后的差異性,為海綿城市考核評估提供數據支撐。

2.2 數值模型

常德示范區海綿城市數值模型采用了浙江貴仁信息科技股份有限公司自主研發的海綿城市“貴仁模型體系”(GuiRen Modeling System,GRMS),包括自主開發的水文模型、水動力模型、管網模型、水質模型以及耦合模式。該模型的參數主要為產流過程參數、匯流過程參數和水質過程參數三類。產流模塊率定的參數包括地表洼蓄量、入滲模型參數和低影響開發設施參數,其中入滲模型采用Modified-Horton滲透模型。匯流模塊率定的參數包括曼寧粗糙率。水質模塊率定的參數包括污染物(以SS為特征污染物)累積模型參數、沖刷模型參數、降雨濃度、污染物衰減常數等其他污染物參數。模型參數的率定采用人工試錯法,反復調整參數取值直至模擬結果與實測結果相接近,進而完成模型參數的標定。模型率定常用的誤差指標有Nash-Sutcliffe效率系數(納什效率系數)和相關參數兩種,本方案采用納什效率系數作為海綿城市模型參數率定的評價指標。

納什效率系數的計算公式如下:

式中:Q0(t)為在t時刻實測值;Qm(t)為在t時刻模擬值;為實測值的平均值;T為時間序列長度。其中ENS的取值范圍:-∞<ENS<1,ENS值越接近于1,曲線吻合程度越高。

考慮常德市試點區海綿城市建設情況及相關檢測情況,選擇柏子園片區雨量計實測2018年5月6日8點56分至2018年5月6日12點15分的12mm降雨和2018年7月2日23點整至2018年7月3日8點整的33mm的降雨及環衛處相應監測點位(111.698°E、29.045°N)的監測數據對模型進行參數率定。運用模型對兩場降雨進行模擬計算,并通過對比實測數據與模型模擬結果調整模型相關參數進行模型參數率定。經過調參之后模擬結果如圖1所示。

圖1 第一場和第二場降雨參數率定結果

通過對比模擬和監測的流量過程線以及降雨趨勢可以看出流量過程線趨勢基本相同。第一場降雨在9:12和9:36時出現猛漲猛跌的情況以及9:36之后出現有降雨無出流的情況,對比降雨情況分析及現場調查之后認為是由于儀器監測過程中報錯和丟數導致的,模型模擬結果流量過程線變化趨勢與降雨趨勢對應,錯峰時間與監測結果基本吻合。分析第二場降雨的模擬結果、監測數據和降雨過程的變化趨勢其存在問題與第一場降雨類似,但就整體趨勢而言模擬結果基本與監測數據一致。對兩場降雨的監測結果的丟值和異常值進行處理之后對比模擬結果進行曲線吻合度分析,其Nash-Sutcliffe效率系數分別為:0.60和0.63,因此可初步認定該模型參數設定比較可靠,滿足參數率定要求(最低ENS≥0.5)。

根據模型參數率定獲取的模型參數,運用2018/05/26和2018/07/14降雨及流量數據對模型參數率定結果進行模型參數驗證,模擬結果如圖2所示。

圖2 模型驗證結果

通過對模擬結果、監測數據及降雨數據進行分析可以看出,2018年5月26號模擬結果和監測數據在降雨的第一個峰值時流量過程線吻合度較高,在后期持續的降雨過程中監測數據再次出現一個較大的峰值,并且在之后的降雨減小并停止時仍有較大的流量數據,分析原因可能是由于監測儀器受現場情況影響導致,并非實際流量變化情況。對比模擬結果與降雨趨勢基本符合理論推導。2018年7月14號降雨監測參數率定其結果整體趨勢稍差但基本符合要求。對監測數據的異常值進行處理,計算模型驗證模擬結果流量曲線和監測流量曲線的納什系數為0.65、0.5表明模型參數選取基本滿足要求,符合示范區特征。考慮實際目前為止符合參數率定要求的有效監測數據較少,經過反復的模型參數率定及驗證等到最終參數取值結果如表1所示。

表1 參數率定結果

3 建設效果分析

3.1 海綿設施效果分析

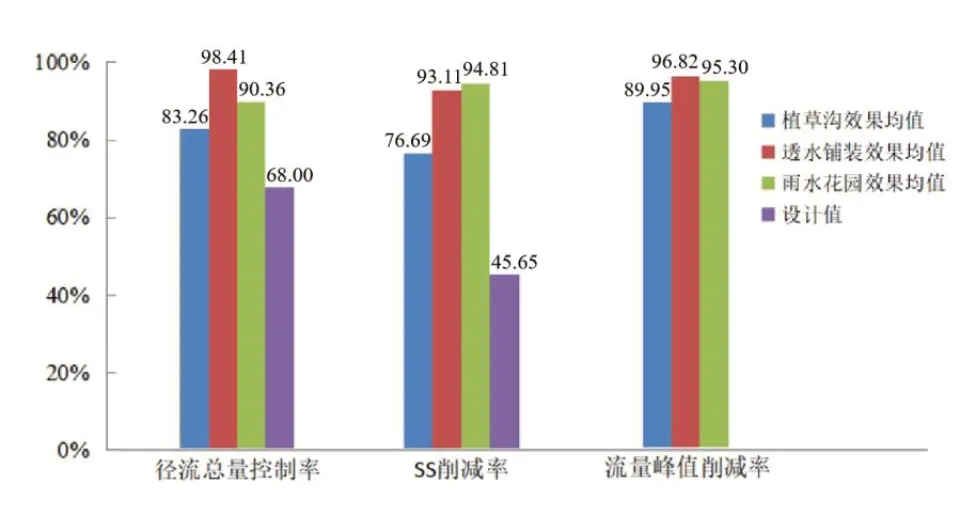

源頭減排效果通過三種典型海棉設施(植草溝、透水鋪裝、雨水花園)下的徑流控制率、SS削減率和流量峰值削減率進行評價。植草溝選取常德環境衛生管理處進行研究分析,該地位于濱湖路和朗州路相交西南角位置,其主要建設的源頭海綿設施是植草溝。透水鋪裝選取建設局進行研究分析,該地位于常德市武陵區濱湖路和武陵大道交叉位置,其主要建設的源頭海綿設施是透水鋪裝,匯水面積達到6583m2。雨水花園選取荷塘月色進行研究分析,該地位于武陵區新河路625號,其主要建設的源頭海綿設施是雨水花園。徑流控制率、SS削減率和流量峰值削減率基于多場次降雨下人工取樣化驗監測數據(如入流水質和流量、出流水質和流量、出流時間、液位信息等)計算得到。

三種典型海棉設施下的徑流控制率、SS削減率和流量峰值削減率如圖3所述。植草溝徑流總量控制效果均值達到了83.26%,超過設計值14.26%,SS削減率均值達到76.69%,超過設計值31.04%,流量峰值削減均值達到89.95%。透水鋪裝徑流總量控制效果均值達到了98.41%,超過設計值30.41%,SS削減率均值達到93.11%,超過設計值47.46%,流量峰值削減均值達到96.82%。雨水花園徑流總量控制效果均值達到了90.36%,超過設計值22.36%,SS削減率均值達到94.81%,超過設計值49.16%,流量峰值削減均值達到95.30%。三種典型海棉設施下對徑流控制、SS削減和流量峰值削減效果明顯,示范區海綿城市源頭建設對降雨徑流的控制基本滿足要求。

圖3 三種典型海棉設施下的徑流控制率、SS削減率、流量峰值削減率

3.2 降水徑流控制效果

城市開發建設對水文循環過程的影響主要是降水徑流。海綿城市建設的目的就是要在城市建設區域空間內保護和恢復自然的水文特征,其實質是恢復原始降雨徑流狀態,核心在于控制徑流。本文從管道達標率、內澇消減率和管道流量消減率三個方面對常德市海綿城市建設后對雨水徑流控制效果進行評估。對于管道達標,運用模型對2年一遇設計降雨進行模擬,獲取柏子園片區建設前后管道超載情況。針對內澇消減,采用試點區域地形及管網布置情況運用模型對區域內30年一遇設計降雨工況進行模擬計算,對比分析海綿城市源頭設施建設前后內澇點積水情況。對于管道流量消減,本文選取2年一遇2小時設計降雨對海綿設施建設前后建設進行模擬計算。通過對常德市海綿城市建設示范區內主干管網內布設的關鍵節點的液位監測數據,并結合模型對海綿設施建設前后不同設計降雨工況下進行模擬計算。

海綿城市建設前后雨水徑流控制效果如表2所示。對比建設前后管道達標情況可知,海綿城市源頭設施建設后,管道達標率提高了14.7%,反應出源頭設施建設對徑流的水量進行了有效的控制。降雨之后通過源頭設施控制減少了直排管道的水量,降低了管網排水壓力,提高了管道排水能力。在30年一遇的設計降雨工況下,內澇點積水量為1433m3,源頭設施建設之后內澇積水量減少為815 m3,內澇減量為618 m3,內澇消減率為43.13%,控制效果較好。在兩年一遇2小時設計降雨下,對比建設前后末端管道總出流量進行統計,海綿城市源頭設施建設后,管道流量消減率提高了10.84%。達到海綿城市源頭設施建設效果。

表2 海綿城市建設前后雨水徑流控制效果

3.3 末端水質凈化效果

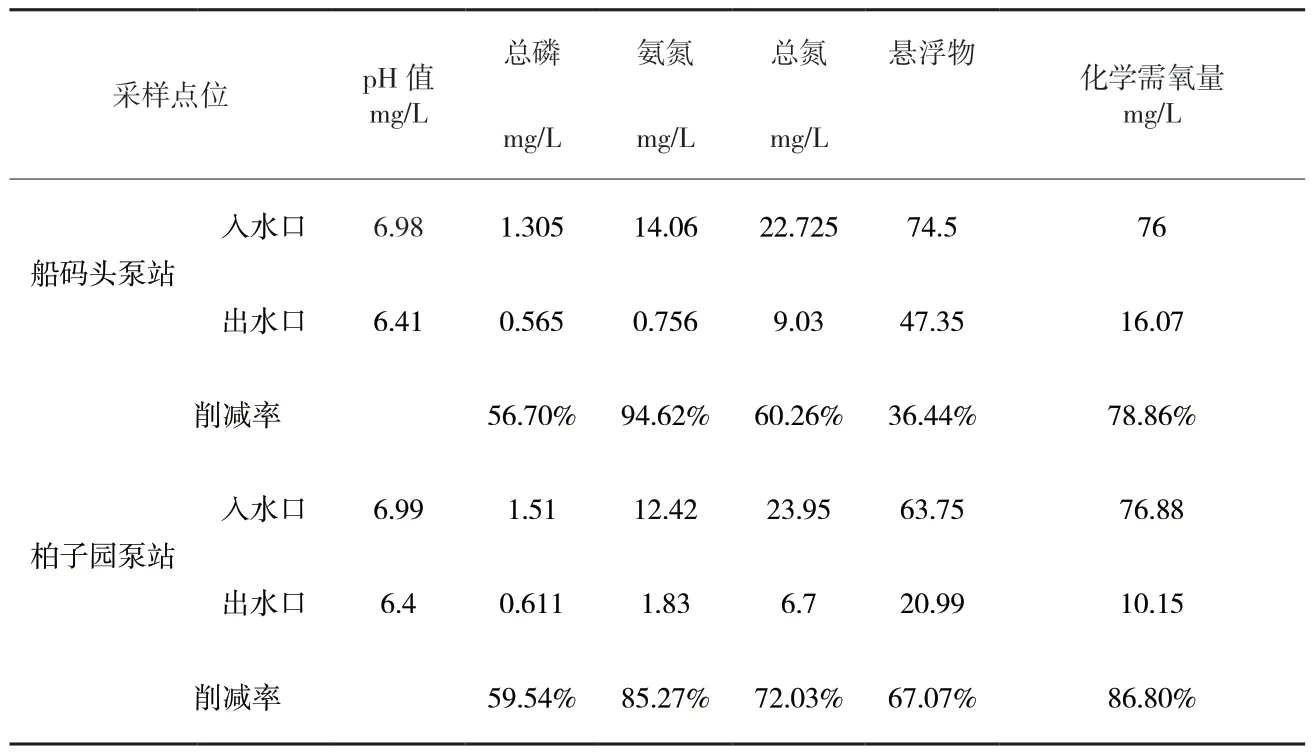

常德海綿城市建設中末端泵站的改造是重點工程之一,通過對末端泵站進行生態處理改造,形成以調蓄池進行水量調蓄與初期凈化,以生態濾池對初期雨水進行凈化后外排的模式。根據末端控制工藝情況,進行監測與統計分析工作,通過人工采樣的方法,選取船碼頭泵站入水口和柏子園泵站入水口兩個采樣點的水質進行分析,并結合監測到兩個泵站排水口水質指標,計算出生態濾池對于水質指標的削減率,確定船碼頭排水分區和柏子園排水分區建設生態濾池的水質凈化效果。

從表3的分析結果進行對比可以看出,經過生態濾池的凈化處理后,監測到出水口的削減率比較高,船碼頭泵站采樣點的生態濾池削減效果總磷削減達到56.70%,氨氮削減率達到94.62%,總氮削減率達到60.26%,懸浮物削減率達到36.44%,化學需氧量削減率達到78.86%。其中懸浮物出口濃度較大的原因可能是在設備取水時帶入過多的雜質,導致檢測SS較大。柏子園泵站采樣點的生態濾池削減效果總磷削減率達到59.54%,氨氮削減率達到85.27%,總氮削減率達到72.03%,懸浮物削減率達到67.07%,化學需氧量削減率達到86.80%。說明兩個生態濾池的總磷、氨氮、總氮、化學需氧量等指標都有較好的削減效果。達到海綿城市末端水質凈化建設效果。

表3 水質凈化效果統計表

4 總結

本文基于常德海綿城市示范區的實際監測數據和數值模型,從海綿設施減排、雨水徑流控制、末端水質凈化三個方面對海綿城市建設效果進行評估。主要結論如下:

海棉設施減排效果分析表明,植草溝、透水鋪裝、雨水花園三種典型海綿設施下的徑流總量控制率分別達到83.26%、98.41%、90.36%;SS削減率分別達到76.69%、93.11%、94.81%;流量峰值削減率分別為89.95%、96.82%、95.30%,三種典型海綿設施下的源頭減排效果顯著。

降雨徑流控制效果分析表明,海綿城市建設后管道達標率提高了14.7%,內澇積水消減率為43.13%,管道流量消減率提高了10.84%,示范區海綿城市源頭建設可降低管網排水壓力,提升管網排水效率,較好的控制降雨徑流,從而有效緩解城市內澇。

末端水質凈化效果分析表明,生態濾池可對總磷、氨氮、總氮、化學需氧量等指標有明顯削減作用,其中氨氮、總氮削減效果最佳,其削減率分別可達85.27~94.62%、60.26~72.03%。示范區海綿城市生態濾池建設可有效提升城市排水分區內水質,保障城市水生態、水安全。

本文進行了模型關鍵參數的率定,但隨著時間的推移區域地形地貌、城市的水文特征也會發生相應的變化,因此模型關鍵參數的率定及校準是一個長期的過程,需要根據監測數據進行動態持續校準,以求能夠更精確的對區域降雨徑流進行評估。

以上研究可對未來其他城市或區域的海綿建設提供規劃設計提供指導與借鑒,并為科學評價海綿城市建設成效提供了一定的支撐。