鄉村振興背景下脫貧質量的影響因素分析

代詩雅

摘 要:打贏脫貧攻堅戰、全面建成小康社會后,要在鞏固拓展脫貧攻堅成果的基礎上,做好鄉村振興這篇大文章,接續推進脫貧地區發展和農民群眾生活改善。做好鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接,不僅依賴于健全防止返貧動態監測和幫扶機制,也與脫貧質量的高低密切相關。從建檔立卡貧困戶的自身特征出發,以全國農村居民人均可支配收入中位數為參考依據,界定貧困戶的脫貧質量,同時以7個指標作為貧困戶脫貧質量的影響因素進行無序多分類logistic回歸分析(一種廣義的線性回歸分析模型),發現家庭人均文化程度、外出務工人數、家戶人口結構等都會對貧困戶的脫貧質量產生影響。其中,家庭人均文化程度和外出務工人數為主要影響因素。

關鍵詞:全面脫貧;脫貧質量;無序多分類回歸分析

當前,我國已如期完成現行標準下農村貧困人口全部脫貧。新的發展階段,我國的貧困性質將由絕對貧困轉向相對貧困,鞏固拓展脫貧攻堅成果與鄉村振興有效銜接的重要性、緊迫性不言而喻,重點是抓好脫貧攻堅成果的持續鞏固即脫貧質量的持續提高。本文聚焦于扶貧開發工作中脫貧質量的影響因素,以Z縣的建檔立卡貧困戶為總體對象進行研究,數據源自該地區官方建檔立卡貧困戶數據庫,從貧困戶的自身特征出發,以全國農村居民人均可支配收入中位數為參考依據,界定該地區的脫貧質量,進而考察影響貧困戶脫貧質量的主要因素,為監測和幫扶提供更有針對性、更有效率的措施。

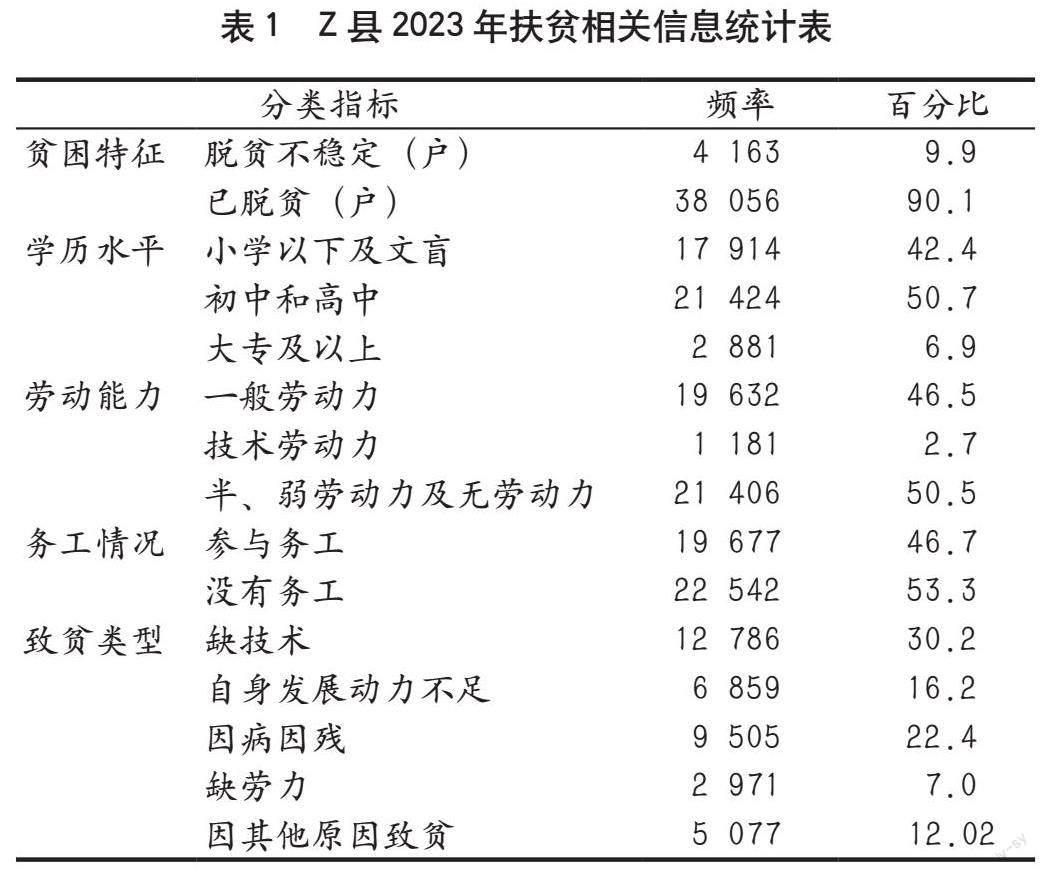

一、脫貧攻堅階段Z縣的基本情況

2023年,Z縣戶籍總人口17.98萬人,城鎮人口3.79萬人,城鎮化率37.56%,農村居民人均收入11 954元。精準扶貧實施以來,Z縣實現了貧困人口脫貧7 855戶,貧困發生率從2015年年末的16.03%降至2019年年末的0.21%。2020年,全縣實現貧困村摘帽、貧困人口全部脫貧。Z縣的相關信息統計表見表1。

二、概念界定與研究假設

(一)脫貧質量的概念

我國現階段的貧困問題可分為原生貧困問題和返貧問題,在解決原生貧困問題、防范返貧問題中提高脫貧質量是實現穩定脫貧的必由之路。相對貧困理論認為,貧困人口在經濟條件上具有明顯的脆弱性,具體表現為家庭應對意外事故的支付能力不足。在實際的脫貧戰略中,貧困人口的收入水平也一直是衡量其貧困程度和脫貧質量的重要因素。鄭長德(2018)指出脫貧質量即滿足脫貧的要求,脫貧質量是脫貧的真實性和可持續狀況,高質量的脫貧必然是可持續的;王富珍等(2019)引入收入變量,將農戶的脫貧穩定狀況描述為其收入和生活條件在脫貧標準之上的保持,除貧困脆弱性和抗風險能力的提升外,穩定脫貧還應表現為收入的持續增長。

(二)研究假設

從貧困戶的個體特征出發,影響脫貧質量的因素主要包括家戶人口結構、家戶人力資本結構、家戶產業結構等。

在家戶人口結構方面,老年人及未成年人的收入獲取能力相對較差,很難為家庭帶來實質性收入,反而會在就醫和教育方面為家庭帶來負擔。奚曉軍等學者(2020)通過模型研究發現高齡家庭的貧困脆弱性高于低齡家庭,家庭人口數量的多少也會影響貧困戶的脫貧進程,同時在Z縣還有因學致貧的情況。根據這些情況,本文提出以下假設。

h1:家庭人口數越多,貧困戶脫貧質量越低。

h2:家庭老年人口數越多,貧困戶脫貧質量越低。

h3:家庭未成年人口數越多,貧困戶脫貧質量越低。

在家戶人力資本結構方面,舒爾茨提出的人力資本理論認為教育形成的人力資本在經濟增長中可以替代其他生產要素,由學習形成的勞動技能差異會導致個人收入的不平等。根據這些情況,本文提出以下假設。

h4:家庭平均文化程度越低,貧困戶脫貧質量越低。

h5:家庭無勞動力人口數越多,貧困戶脫貧質量越低。

在家戶產業結構方面,Z縣農村貧困家庭的主要產業收入包括外出務工收入與加入當地產業所獲得的收入。萬杰良(2021)采用模糊集定性比較分析法,剖析了可能返貧家庭產生的原因,認為務工收入與財產收入是產生貧困的主要因素,同時鄉村特色產業是鄉村振興的重要組成部分。根據這些情況,本文提出以下假設。

h6:家庭外出務工人口數越少,貧困戶脫貧質量越低。

h7:沒有加入當地產業的貧困戶較已加入當地產業的貧困戶脫貧質量低。

脫貧質量的操作化度量比較復雜,還未形成統一的度量標準。侯軍岐(2020)的多維度貧困測評中認為家庭收入是貧困戶的一種貧困維度,并將農村貧困收入標準作為標尺來衡量貧困戶的收入貧困程度。左停等(2021)從相對貧困的角度,以全國農村居民人均可支配收入中位數為主要標尺度量不同貧困戶的脫貧質量。綜合現有研究,本文采取以全國農村居民人均可支配收入中位數為主要標尺的辦法來度量該縣域內貧困戶的脫貧質量。

三、數據來源與變量設定

(一)數據來源與抽樣方法

Z縣共有74個行政村,其中貧困村47個,貧困發生率超10%,是滇桂黔石漠化片區縣和自治區扶貧開發工作重點縣,選取Z縣作為研究樣本具有一定代表性,數據源自Z縣官方建檔立卡系統。

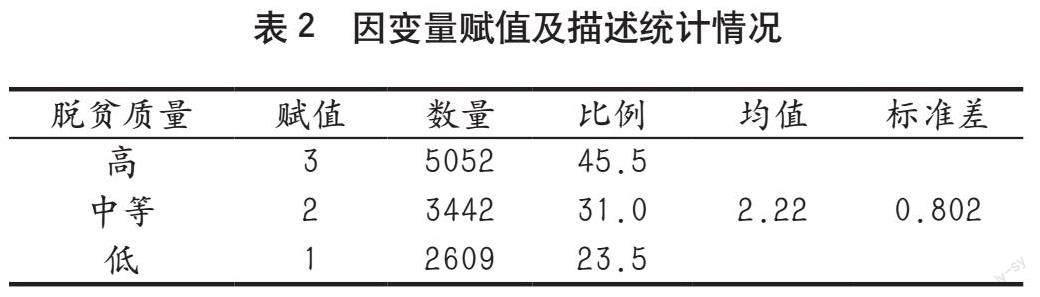

(二)因變量的設置及其統計描述

為了進一步利用定量的方式對脫貧質量這一因變量進行研究,對該因變量進行離散變量等級賦值。參考以往研究中相對貧困標準的界定方法,以全國農村居民人均可支配收入中位數為標準,根據貧困戶的家庭人均年收入進行分組,賦值和具體分布情況見表2。

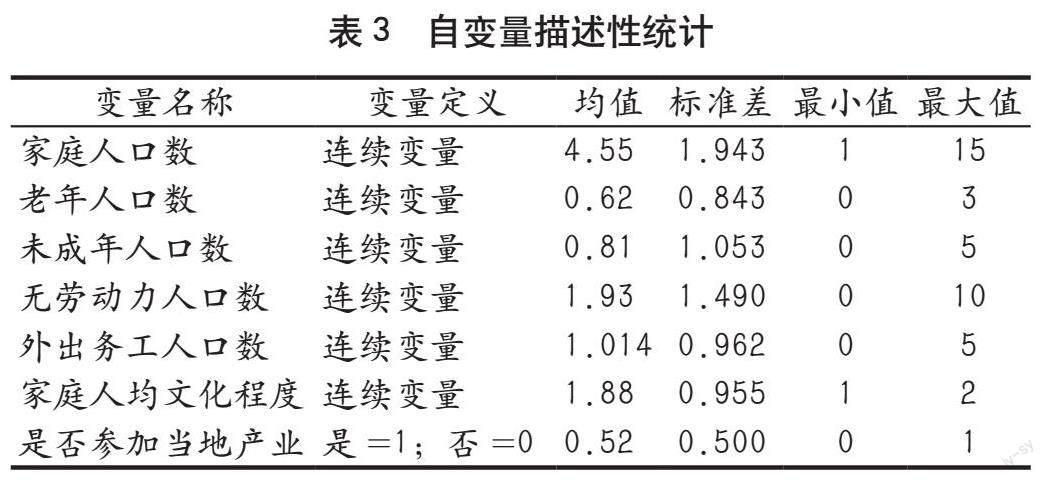

(三)自變量的設置及其描述性統計

基于本文所提出的研究假設需要,結合現有研究及理論,從樣本數據中選取了7個自變量來對貧困戶的脫貧質量展開研究,具體的描述統計分析情況如表3,其中家庭人均文化程度根據樣本數據情況分為小學以下及文盲、初中及高中學歷、大專及以上學歷并分別賦值0、1、2。

四、模型構建與實證結果

(一)模型構建與檢驗

由于本文的因變量為有序變量,因此適用有序回歸分析,但由于平行性檢驗不通過,轉而采用無序多分類回歸分析。

模型1為脫貧質量低與脫貧質量高的比較(以脫貧質量高為參照組),建立如下回歸模型:

模型2為脫貧質量中等與脫貧質量高的比較(以脫貧質量高為參照組),建立如下回歸模型:

模型3為脫貧質量高與脫貧質量低的比較(以脫貧質量低為參照組),建立如下回歸模型:

在模型擬合度上,模型的-2倍對數似然值為1 158.378,最終模型和初始模型相比,-2倍對數似然值從1 664.017下降到1 158.378,似然比卡方檢驗值為505.638,對應的Sig.值為0.000,小于0.01,在1%統計水平下顯著。因此,可以認為模型總體顯著。本文還對自變量進行了多重共線性檢驗,所選取的所有自變量容忍度均大于0.1,且VIF均小于10,因此本例不存在共線性,滿足無序多分類的回歸分析條件。

(二)實證結果分析

根據SPSS22.0統計軟件對自變量和因變量進行無序多分類Logistic回歸分析,并對回歸系數進行顯著性檢驗,得到計量模型結果(見表4)。

家庭人均文化程度和外出務工人口數對結果有顯著影響,人均文化程度高的戶較低的戶有更高的收入水平,外出務工可以為家戶帶來更多的收入。這兩個變量的回歸分析結果完全符合上文所提出的假設。家戶人口年齡結構及規模間接影響結果,并不起決定性作用,原因在于不同家戶之間的個體差異。加入當地產業在模型1和模型3的結果中顯著,這說明加入當地產業有利于改善貧困戶的脫貧質量。對于脫貧質量低的戶來說,加入當地產業能夠提高其脫貧質量,使其脫貧質量達到中或者高的情況。但是,對于脫貧質量中的戶來說,加入當地產業不能夠顯著地提高其脫貧質量。其原因可能在于不同脫貧質量的戶之間存在一定的差異,加入當地產業對不同的戶產生的正向作用大小不一。

五、全面脫貧后鞏固拓展脫貧攻堅成果的對策建議

持續鞏固提升教育保障成果。家庭人均文化水平是影響脫貧質量的顯著因素,精準扶貧實施以來,Z縣推動控輟保學責任落實,配合開展控輟保學專項行動,輔以“雨露計劃”“教育扶貧救助基金”保障義務教育階段適齡少年兒童失學輟學保持動態清零。“扶貧先扶智”的“扶”不能只落在學生頭上,政府還應該牽頭,引導擁有一定勞動能力和創造市場經濟價值的成年勞動者提高科學素養,以推動更多一般勞動力轉向技能勞動力,促進貧困群眾轉變思想觀念,激發貧困群眾脫貧的內生發展動力,實現持續穩定脫貧,全面推進鄉村振興。

持續壯大縣域經濟,著力拓展脫貧人口增收致富渠道。為助力脫貧攻堅有效銜接鄉村振興,應將促進地區發展作為主攻方向,加強脫貧地區與發達地區間的合作交流,持續深化社會幫扶力量,帶動當地特色產業發展。著力從產業、就業、綜合保障等方面發力,對低收入群體給予重點幫扶,推動脫貧人口全方位多渠道增收致富。

參考文獻:

[1]鄭長德.深度貧困民族地區提高脫貧質量的路徑研究[J].西南民族大學學報(人文社科版),2018,39(12):103-112.

[2]王富珍,周國華,唐承麗,等.基于可持續生計分析框架的山區縣域脫貧穩定性評價[J].農業工程學報,2019,35(2):270-277.

[3]奚曉軍,章貴軍.我國農村不同年齡階段家庭的貧困脆弱性動態比較[J].統計與決策,2020,36(11):77-81.

[4]萬良杰,萬銘師.貧困家庭返貧因素測量及風險化解路徑[J].統計與決策,2021,37(6):10-14.

[5]侯軍岐,鄭盼盼.基于多維貧困測度的我國高質量脫貧研究[J].北方園藝,2020(17):160-165.

[6]左停,李澤峰,林秋香.相對貧困視角下的貧困戶脫貧質量及其自我發展能力:基于六個國家級貧困縣建檔立卡數據的定量分析[J].華南師范大學學報(社會科學版),2021(2):32-44+205.

[責任編輯:朱松琳]