開魯盆地南部下三疊統紅砬組地球化學特征及沉積環境分析

——以奈參1 井為例

冉 波,劉 邦,裴家學,張 健,張德軍,楊 曦,李 皓,孫爽晨,王寶生

1. 中國石油遼河油田分公司勘探開發研究院,遼寧 盤錦 124010;2. 中國地質調查局沈陽地質調查中心,遼寧 沈陽 110034

0 引言

地質歷史時期,紅層廣布于全球,據其成因,可分為大洋紅層和大陸紅層[1]. 傳統研究認為,紅層是炎熱干旱氣候和氧化環境下的產物[2];然而有研究表明,潮濕的熱帶氣候條件、強烈的季節性變化或半干旱氣候環境也能形成紅層[1,3-5];此外,紅層的形成還可能與沉積巖成巖后遭受含鐵礦物(Fe2O3)的侵染作用有關[6-7]. 可見,欲用紅層來指示古氣候,確定其是否受控于沉積成因至關重要. 晚二疊世末期—早三疊世,全球多地由溫暖、潮濕的海洋性氣候向干燥、炎熱的大陸性氣候轉變[8-9],區域上多以發育紅層沉積為特征.開魯地處松遼盆地西南部,其西部、北部的大興安嶺地區以及南部、東部的遼西-遼東南一帶廣泛而零散出露下三疊統紅色碎屑沉積,大興安嶺地區發育幸福之路組、老龍頭組,而遼西-遼東南則發育紅砬組,以河流、濱淺湖相等陸源碎屑沉積為主.

紅砬組源于張麗旭1943 年在遼寧省葫蘆島市南票大紅石砬子村創名的紅砬統,原指發育在南票地區晚古生代富隆山統之上,含火山物質(火山巖)的中生界之下的一套紫紅色砂礫巖沉積. 1963 年李星學改稱紅砬組[10]. 張武、董國義、楊欣德等進一步明確了紅砬組的定義[11-12]. 現指早中生代(三疊紀)分布在華北地層區陰山-遼西地層分區[13],整合或不整合于蛤蟆山組或前中生界之上,由砂巖、粉砂巖、泥頁巖夾礫巖組成的紅色巖系,發育交錯層理、干裂等沉積構造. 開魯南部地區下三疊統最早報道于奈曼凹陷和八仙筒凹陷奈參1 井(1 143~1 567.5 m)和仙參1 井(1 191~2 282.5 m)深部,巖性主要為紫色凝灰巖,紫褐色泥巖,紫紅色粉砂質泥巖、泥巖[14]. 丁秋紅等認為開魯地區的下三疊統下段(仙參1 井1 191~2 282.5 m)火山碎屑沉積可與大興安嶺地區的哈達陶勒蓋組對比,雖其上段(奈參1 井1 143~1 567.5 m)與哈達陶勒蓋組明顯不同,但因資料較少,不具備建組條件,故將其歸入下三疊統哈達陶勒蓋組[14]. 楊雅軍等將分布于奈曼旗地區的哈達陶勒蓋組劃歸老龍頭組,將老龍頭組厘定為“以灰-黃灰色砂巖、粉砂巖、泥巖、板巖以及紫紅色砂巖、粉砂巖、砂礫巖為主,可夾中性或中酸性火山巖,含雙殼、葉肢介、介形類及孢粉化石,一般厚400~1 000 m,與下伏林西組及上覆哈達陶勒蓋組多呈整合接觸,時代為早三疊世”[15]. 然而,前人對奈曼旗地區下三疊統孢粉組合特征的研究表明,奈參1 井、仙參1 井中的孢粉組合與陜甘寧盆地早三疊世的劉家溝組、和尚溝組可對比[14],且其地層歸屬于華北地層區陰山-遼西地層分區[13]. 因此本研究將開魯南部地區的下三疊統沉積厘定為紅砬組. 為了明確開魯南部地區下三疊統紅砬組紅層的成因及沉積環境,對奈參1井進行了重新編錄和系統采樣分析,旨在通過地球化學特征分析,探討開魯南部地區下三疊統紅砬組形成的構造背景和沉積環境,這對研究華北地臺北緣早三疊世紅色碎屑沉積的成因具有重要意義.

1 區域地質概況

開魯南部奈曼凹陷地處內蒙古自治區奈曼旗,為開魯盆地(松遼盆地開魯拗陷)西南部的一個次級構造單元,是發育于古生代正常沉積或海西期褶皺基底之上的中生代凹陷,呈NNE 向狹長條帶狀分布,面積約800 km2,最大埋深3 600 m,據其內部構造特征,可劃分為西部陡坡帶、中央洼陷帶和東部斜坡帶. 奈曼凹陷西北、東北分別與新廟凹陷和八仙筒凹陷為鄰[16],三者均位于西拉木倫河斷裂以南(圖1),早中生代屬華北地層區陰山-遼西地層分區[13]. 目前已有的鉆孔揭示,該地區三疊系—侏羅系發育下三疊統紅砬組(原稱哈達陶勒蓋組)和中侏羅統海房溝組. 其中,下三疊統紅砬組不整合于石炭-二疊系淺變質砂巖、板巖之上,角度不整合于中侏羅統海房溝組之下(圖2). 而海房溝組之上則先后發育有下白堊統九佛堂組、沙海組、阜新組、孫家灣組和新生界.

圖1 開魯地區奈參1 井位置圖Fig. 1 Location map of NC1 well in Kailu area

圖2 奈參1 井紅砬組柱狀圖Fig. 2 Stratigraphic column of Hongla Formation in NC1 well

2 分析方法

為了分析開魯南部地區下三疊統紅砬組地球化學特征、形成環境及其古氣候條件,對奈參1 井紅砬組(1 143~2 528 m 井段)26 件巖心樣品開展主量、微量和稀土元素測試分析(圖2). 測試工作在國土資源部東北礦產資源監督檢測中心完成,測試均在無污染的設備中進行. 主量元素用X 射線熒光光譜法(XRF),微量元素和稀土元素采用電感耦合等離子質譜法(ICP-MS)完成,分析誤差小于5%.

3 地球化學特征

3.1 主量元素

研究區地球化學分析樣品均采自開魯地區奈曼凹陷奈參1 井紅砬組. 樣品中Al2O3值相對較高,介于13.12%~21.67%之間,平均為17.56%;SiO2的含量51.13%~67.46%,平均為59.28%;CaO 的含量為0.54%~5.18%,平均為2.45%;TiO2的含量為0.45%~0.87%,平均為0.72%;FeO 的含量為0.47%~6.08%,平均為2.27%;Fe2O3的含量為0.89%~6.58%,平均為4.01%;MgO 的含量為0.29%~2.67%,平均為1.33%;K2O/Na2O 比值為1.19~4.39,平均為2.47;A12O3/(CaO+Na2O)比值為2.34~15.38,平均為5.36.

3.2 微量元素

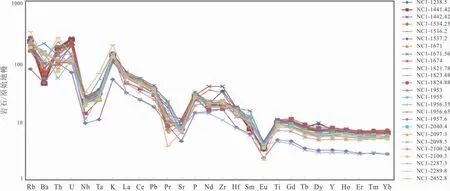

樣品中微量元素Ba、Rb 和Zr 等含量相對較高,一般可達到100×10-6以上. 與大陸上、下地殼微量元素豐度[17]相比,大離子親石元素Rb、Ce 含量較高,大部分樣品高于上地殼的豐度(112.0×10-6、4.9×10-6),絕大部分遠高于下地殼豐度值(5.3×10-6、0.3×10-6). 高場強元素Nb、Zr、Ta 中,Nb 含量大部分高于上地殼豐度值(25.0×10-6),均高于下地殼豐度值(6.0×10-6);Zr 的豐度值大部分高于上地殼(190×10-6),基本均高于下地殼(70×10-6). 低場強元素Th、U、Sr 中,Th 含量部分樣品高于上地殼豐度值(10.7×10-6),部分略低于上地殼豐度值,均高于下地殼豐度值(1.06×10-6);U 含量部分高于上地殼豐度值(2.8×10-6),并均高于下地殼豐度值(0.28×10-6);Sr 含量少部分高于上地殼豐度(350×10-6),其余低于上地殼,一部分低于下地殼豐度值(230×10-6),Sr 豐度相對低的原因可能與其離子半徑相對較小,容易以游離態形式被地下水和地表水帶走有關(圖3).

圖3 開魯地區早三疊世碎屑巖微量元素原始地幔標準化蛛網圖Fig. 3 Primitive mantle-normalized trace element spidegram of Early Triassic clastic rocks in Kailu area

3.3 稀土元素

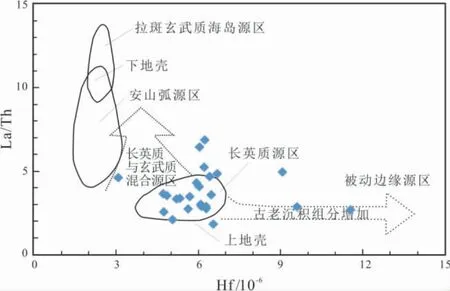

樣品中稀土元素豐度整體變化很小,均表現為輕稀土元素富集、重稀土元素相對平坦,Eu 具有相對明顯的負異常,個別具有正異常(圖4). 碎屑巖的稀土元素總量ΣREE 介于96.45×10-6~217.44×10-6之間,平均值為179.59×10-6. LREE/HREE 值介于6.10~9.58 間,平均值為8.57,且高于北美頁巖[18].(La/Yb)N在6.63~10.62 之間,指示輕重稀土元素分異程度相對較高,LREE 相對富集. 指示輕稀土元素分異程度的(La/Sm)N在2.59~4.36 之間,變化范圍相對較小,平均值在3.68左右,指示輕稀土分餾中等;指示重稀土元素分異程度的(Gd/Yb)N在1.32~1.69,平均值為1.53,表明重稀土元素分餾較低,曲線較平坦;Eu 負異常相對較低,其值介于0.54~0.95 間,平均值為0.80,總體表現為銪的負異常.

圖4 開魯地區早三疊世碎屑巖稀土元素球粒隕石標準化曲線Fig. 4 Chondrite-normalized REE patterns of Early Triassic clastic rocks in Kailu area

4 討論

4.1 物源區性質

碎屑巖中稀土元素的含量主要是由原始物源區的巖石成分決定. 稀土元素因具有不可溶性質,在水體中的含量極低,搬運的過程中主要是以碎屑顆粒形式進行搬運,同時受成巖作用的影響較小,元素的配分模式可客觀反映沉積物源區性質,因而可作為物源區重要的示蹤元素[19-24]. 本次研究的樣品稀土元素經球粒隕石標準化后,表現為輕稀土元素富集、重稀土元素均一(輕度虧損),Eu 元素總體具有相對明顯的負異常,較少部分具有輕微的正異常. 這與上地殼中稀土元素的配分形式一致,表明研究區沉積巖的原始物質來自上地殼.

從微量元素蛛網圖上可以看出(圖3),樣品具有大致相似的微量元素分布特征,大致以虧損Sr、Nb、Ta,富集Rb、Ba、Pb、Nd、La、Ce、Sm 等為特征. 由上述微量元素分布特征可知,開魯地區早三疊世沉積物主要來自上地殼的長英質巖石.

研究表明,沉積物中Al2O3/TiO2小于14 時,沉積物源可能來自鎂鐵質巖石,Al2O3/TiO2值在19~28 時,物源可能與花崗閃長質和英云閃長質(或安山質和流紋質)巖石有關[25]. 研究區Al2O3/TiO2絕大部分介于20.44~24.90,表明物源主要來自花崗閃長巖和英云閃長巖.

Cr/Zr 的比值可用來反映鎂鐵質巖石和長英質巖石對沉積物的相對貢獻. 研究區樣品Cr/Zr 絕大部分值介于0.10~0.25,平均值為0.20,明顯小于1,說明碎屑物物源來自長英質巖石. 樣品中Ni 的含量介于6.49×10-6~35.70×10-6之間,TiO2的含量為0.45%~0.80%間. 在Floyd 等[26]提出的Ni-TiO2成分判別圖解上,研究區樣品的投影點大多數都位于長英質源區內,與其他物質成分的源區具有明顯的區別(圖5).

圖5 開魯地區早三疊世碎屑巖Ni-TiO2 圖解(據文獻[26]修改)Fig. 5 The of Ni-TiO2 diagram of Early Triassic clastic rocks in Kailu area(After Reference[26])

在La/Th-Hf 判別圖解(圖6)中,樣品投點大部分落入上地殼長英質物源區及長英質與玄武巖混合源區內或其附近,主體為長英質源區. 在La/Yb-∑REE 源巖判別圖解(圖7)中,樣品投點都集中落在鈣質泥巖區和玄武巖區的混合區.

圖6 開魯地區早三疊世碎屑巖La/Th-Hf 圖解(據文獻[27]修改)Fig. 6 The La/Th-Hf diagram of Early Triassic clastic rocks in Kailu area(After Reference[27])

圖7 開魯地區早三疊世碎屑巖La/Yb-∑REE 圖解(據文獻[26-27]修改)Fig. 7 The La/Yb-∑REE diagram of Early Triassic clastic rocks in Kailu area(After References[26-27])

綜上所述,研究區奈參1 井早三疊世沉積物母巖源區物質較復雜,應主要來源于上地殼的長英質沉積物源區,還有部分來自中、基性火成巖物源區,說明該區早三疊世沉積物源具有多樣性,主要為長英質巖石,是經過了剝蝕、搬運、沉積后的產物.

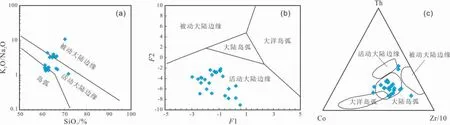

4.2 構造背景

Roser 等[27]通過對已知區構造背景的砂巖、泥巖及現代砂泥巖沉積物的主量元素特征分析,認為主量元素的K2O/Na2O 比值是反映構造環境的最有效的指標之一,提出了SiO2-K2O/Na2O 構造背景判別圖解. 研究區樣品投點大多數位于活動大陸邊緣區域,部分落在島弧區和被動大陸邊緣區(圖8a),表明研究區沉積物的物源區背景以主動大陸邊緣的構造環境為主. 依據F1、F2 判別函數及公式計算得出判別函數值[28-29]進行投圖和分析,在F1-F2 構造判別圖(圖8b)上,樣品投點幾乎都落在活動大陸邊緣區,同樣表明碎屑巖的物源區背景是以主動大陸邊緣構造環境為主.

圖8 開魯地區早三疊世碎屑巖構造背景判別圖(據文獻[26-27]修改)Fig. 8 Tectonic setting discrimination diagram of Early Triassic clastic rocks in Kailu area(After References[26-27])

陸源碎屑中的微量元素與主量元素相比,具有穩定性較好的特征,Cr、Co、Th、Sc、La 和Zr 在沉積環境中保持穩定,可以用以判定源區性質及構造環境. 在Th-Co-Zr/10 構造判別圖(圖8c)上,數據點大部分都落在大陸島弧的范圍內或其附近,反映了源區應為大陸島弧構造背景.

稀土元素常被用來判斷現代和古代沉積物的構造背景或物源區的性質. Murry[30]的研究表明,Ce 異常與沉積盆地的構造背景相關,以北美頁巖作為標準化值,距洋脊頂400 km 之內的擴張脊附近,有明顯的Ce負異常,Ce 值為0.29×10-6;大洋盆地為中等的Ce 負異常,其值為0.55×10-6;大陸邊緣區的Ce 異常消失或者為正異常,Ce 值介于0.9×10-6~1.30×10-6. 研究區樣品Ce 異常介于0.91×10-6~1.04×10-6之間,為很弱的負異常和弱的正異常,從而說明了碎屑物的沉積源區應為靠近大陸邊緣區域,類似于大陸邊緣環境.

綜合以上地球化學研究結果可以看出,開魯地區奈參1 井早三疊世碎屑巖的沉積物可能來自靠近大陸島弧的活動大陸邊緣構造環境.

4.3 沉積環境

不同沉積環境下沉積物的元素富集特征存在一定的差異. 通過對沉積物中常量元素和微量元素的分析,應用Sr 元素和Sr/Ba、Th/U 比值法研究水體古鹽度,運用V/(V+Ni)、V/Cr、Ni/Co 比值法判斷沉積氧化還原條件,利用Rb/Sr、MgO/CaO 比值推測古氣候特征(圖9).

圖9 開魯地區早三疊世碎屑巖地球化學環境判別圖Fig. 9 Geochemical environment discrimination diagram of Early Triassic clastic rocks in Kailu area

Sr 元素是判斷古鹽度的常用指標,在陸相淡水中Sr 含量介于100×10-6~500×10-6,在海相咸水中的含量一般為800×10-6~1 000×10-6[31]. 研究區樣品Sr 元素含量在130×10-6~424×10-6,平均值為240.77×10-6,整體上形成于淡水環境. Sr/Ba、Th/U 比值也是恢復古鹽度的常用指標. 通常認為,陸相淡水沉積物中Sr/Ba 值小于1.0、Th/U 值大于7,陸相半咸水中Sr/Ba 值為0.6~1.0、Th/U 值為2~7,而海相沉積物中Sr/Ba 值大于1.0、Th/U值小于2[32-33]. 研究區樣品Sr/Ba 值分布在0.11~0.77,平均值為0.43,總體上為淡水環境;而Th/U 值分布在1.78~7.66,平均值為3.69,總體上為陸相淡水-半咸水環境,至下而上古鹽度有增大的趨勢,與Sr/Ba 值反映的古鹽度變化趨勢較一致.

V/(V+Ni)比值常用來判斷沉積介質氧化還原條件,當V/(V+Ni)小于0.6 時指示氧化環境,V/(V+Ni)值在0.6~0.84 指示貧氧環境,V/(V+Ni)大于0.84 時指示極貧氧環境[34]. 研究區樣品V/(V+Ni)值介于0.67~0.91 之間,平均0.79,指示水體環境為氧化-還原過渡環境. V/Cr、Ni/Co 比值也可以用于判斷水體的氧化還原條件,當V/Cr 值小于2.00、Ni/Co 小于5 時指示氧化環境,V/Cr 值在2.00~4.25、Ni/Co 在5~7 之間指示次氧化環境,V/Cr 值大于4.25、Ni/Co 值大于7 指示還原環境[35]. 研究區V/Cr 值在1.61~4.23 之間,平均為2.16,反映了水體整體為氧化-還原過渡環境. Ni/Co 值在0.98~3.11,平均為2.00,指示了沉積水體為氧化環境. 綜上分析,研究區奈參1 井早三疊世沉積環境整體上表現為氧化-弱還原過渡環境,自上而下氧化還原程度變化不明顯.

Rb/Sr 值能夠反映古氣候變化,氣候干旱時,降水較少,Sr 殘留的多,使Rb/Sr 呈低值;氣候濕潤氣條件下,Sr 大量流失,使得Rb/Sr 值升高[36-37]. 研究區樣品Rb/Sr 值主要分布在0.21~1.17,平均值為0.57,總體上Rb/Sr 值較低,指示為干旱炎熱氣候. MgO/CaO 也可作為古氣候的判斷的指標[38],代表的古氣候意義與Rb/Sr 值變化趨勢相反,高值指示干旱氣候,低值指示溫濕氣候. 研究區MgO/CaO 值在0.17~1.32 之間,平均為0.55,上部較下部數值略微升高,指示了古氣候由濕熱向干旱炎熱氣候轉變.

5 結論

1)地球化學分析表明,開魯南部奈曼凹陷早三疊世碎屑巖地層母巖源區物質復雜,沉積物源具有多樣性,但以上地殼長英質巖石源區為主,還有少量來自中、基性火成巖物源區;碎屑巖沉積物的物源區背景以主動大陸邊緣的構造環境為主,反映源區應為大陸島弧構造背景,即來自靠近大陸島弧的活動大陸邊緣構造背景,應與興蒙造山帶和板塊的俯沖、碰撞背景有關.

2)研究區下三疊統紅砬組地球化學特征分析指示沉積環境處于氧化-弱還原環境,水介質條件為陸相淡水-半咸水環境,向上水體鹽度有增大趨勢,古氣候總體上為干旱炎熱氣候.