軟弱圍巖隧道施工過程的變形分析與控制技術研究

劉印平

(北京鐵研建設監理有限責任公司,北京 102600)

隨著我國經濟飛速發展及城市化進程不斷加快,城市用地快速擴張,城市出行需求總量成倍增長,大中城市開始大力興建鐵路、地鐵等城市軌道交通工程,加劇了城市發展與資源、環境嚴重失調的局面。因此,為了緩解愈演愈烈的交通壓力,城市基礎設施建設必然要修建更多的隧道,地鐵隧道工程向著更長、更深的目標推進,輔助斜井大量出現,增加了隧道修建的作業面,減少了施工時間,提高了經濟效益,實現了快速施工的目的。我國高速鐵路行業迅猛發展,隧道建設技術穩步提高,穿越各類特殊地層的隧道大量涌現,我國鐵路網中長期規劃如圖1 所示。

圖1 中長期鐵路建設規劃圖

軟弱地層隧道建設相比常規隧道,其施工要求更高。目前,國內、外學者針對軟弱地層隧道做了一些研究,但在模擬方面大多采用簡化方法,缺少綜合系統的研究,特別是軟弱地層隧道施工中圍巖變形特征和控制技術方面缺少資料。陳磊以汕湛高速公路軟弱地層段為研究對象,結合強度折減法和有限元模擬,研究CD 法施工時不同埋深下隧道的整體穩定性,確定了隧道穩定性的量化指標—安全系數,并分析了安全系數與埋深的關系,以及隧道開挖的失穩形態和演化過程。劉錦濤利用Midas 數值模擬分析軟件,建立了石羊嶺地區淺埋軟弱地層隧道計算模型,并研究了4 種淺埋軟弱地層隧道的開挖工法。通過比較4 種工法的應力、應變變化曲線,選出了適合該隧道的最優施工工法。李俊以柳州市安泰路隧道工程為例,采用理論分析與數值模擬相結合的方法,推導不同坡度下淺埋隧道公式,并深入研究各種因素對進尺長度的作用,為日后工程施工提供理論依據。

軟弱地層隧道施工中地質條件差,受開挖擾動影響,變形明顯,圍巖易變形過大、變形持續時間長等。如果在施工過程中控制技術不當,會破壞圍巖支護結構,導致侵限、坍塌等工程危害,同時,嚴重影響施工工期、工程進度、工程造價、施工質量和安全等。因此,從軟弱地層隧道變形特征及控制技術出發,合理選擇隧道開挖方法,加大控制技術研究力度,具有一定現實意義。

1 工程概況

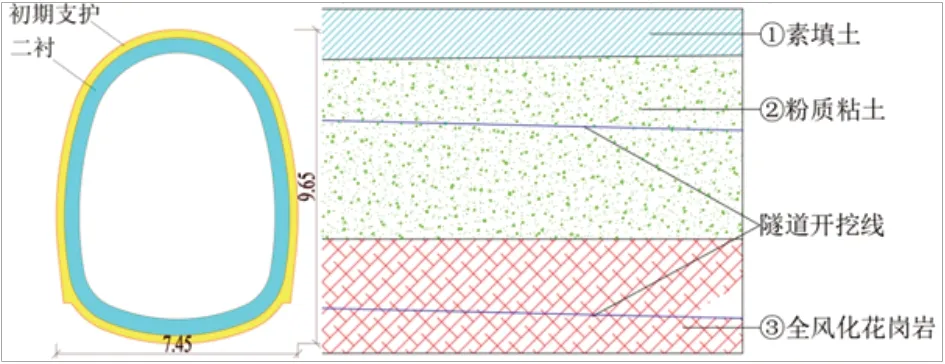

隧道采用暗挖法施工,研究隧道段正線為雙洞單線施工,正線里程范圍DSK28+090~DSK+500,全長410m;隧道斷面呈橢圓形,隧道開挖斷面尺寸為長軸(高)9.65m、短軸(寬)7.45m。斷面示意如圖2 所示。

圖2 隧道斷面示意圖

1.1 工程地質及水文情況

1.1.1 地質情況

本隧道區間向北穿過銀排嶺,周圍環境單一,區間段多山少民,無管線經過,下穿籃球場。隧道段為DSK28+484~DSK28+436,圍巖等級為Ⅴ級,地質條件較差,具體地質情況如下:

①全風化花崗巖:褐黃色、灰色,濕,由砂粒、粉黏粒組成,成分已完全風化,原巖結構尚可辨清,風化裂隙發育,呈堅硬土狀,局部夾強風化巖塊。

②粉質黏土:褐黃色、褐紅色/淺灰色,濕,可塑,成分以黏粒、粉細粒為主,局部夾中細砂,層厚約8m。

③素填土:褐紅色、土黃色、灰色,松散,稍濕—濕,成分以黏性土為主,局部混合夾雜碎石塊,為新近人工填土,層厚約2m。

1.1.2 水文情況

地下水位的變化與地下水的賦存、補給及排泄密切相關。在廣州市,每年5~10 月為雨季,地下水補給增加,水位上升;而其他月份為干旱期,降水較少,如果使用量不變,地下水位會顯著下降。本隧道所處位置的地下水主要包括基巖裂隙水和松散土層第三系孔隙水,裂隙水以承壓水為主,主要含水層為透水性中等、富水性中等的呈碎塊狀的強風化巖帶及節理裂隙發育的中風化巖帶。施工期間,地下水位在隧道埋設以下。

2 模型建立

基于FLAC3D 軟件,對軟弱地層隧道的變形規律進行數值分析。考慮到模擬的實用性和可行性,通過模擬來還原實際情況,需要適當地簡化模擬,作如下假設:

(1)土層厚度均勻,且在隧道開挖過程中地層參數基本不變。

(2)不考慮周邊建筑物沉降及車輛荷載的影響。

(3)不考慮地下水的作用。

(4)對模型整體施加初始應力時,只賦予自重應力,不考慮構造應力,且首次施工前,完成初始應力平衡后,再進行位移校正。

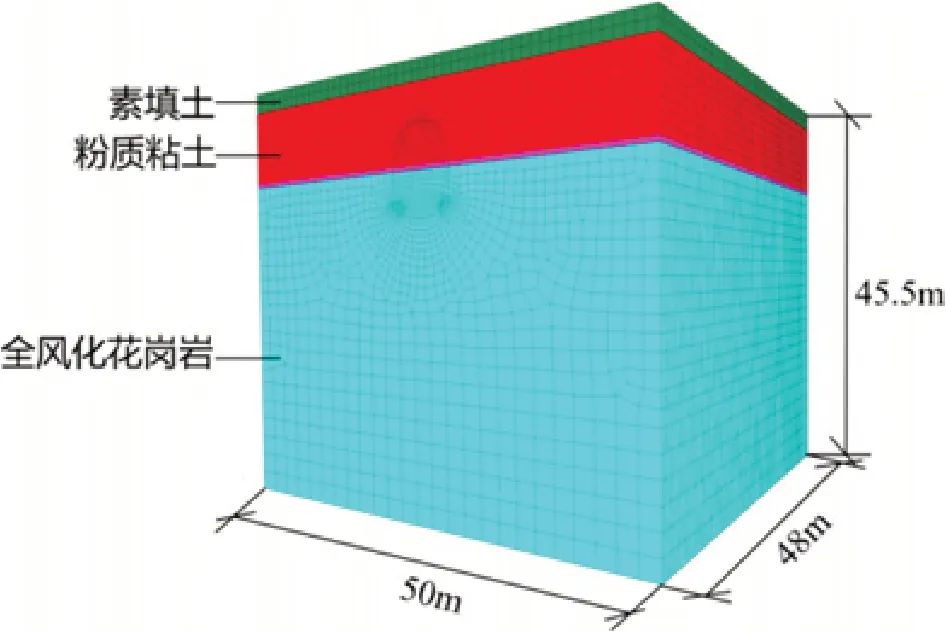

2.1 模型建立及邊界條件

從工程實際出發,由于隧道開挖對周圍圍巖的影響通常在3~5 倍洞徑,在建模時,需要擴展模型尺寸,以保證隧道開挖不受邊界范圍影響。最終以X、Y 為邊界,以隧道中線為軸,建立長48m、寬50m、高45.5m 的模型,如圖3 所示。模型的邊界條件如下:垂直方向上,底部施加平行于Z 軸的約束,底部邊界限制模型發生移動;水平方向上,左、右兩側施加平行于X 軸的固定約束,左、右邊界限制模型發生移動;水平方向上前、后兩側施加平行Y 軸的固定約束,前、后邊界限制模型發生移動;頂部不施加約束,為自由面,整個計算過程只考慮圍巖自重。

圖3 隧道計算模型

2.2 模型參數的選取

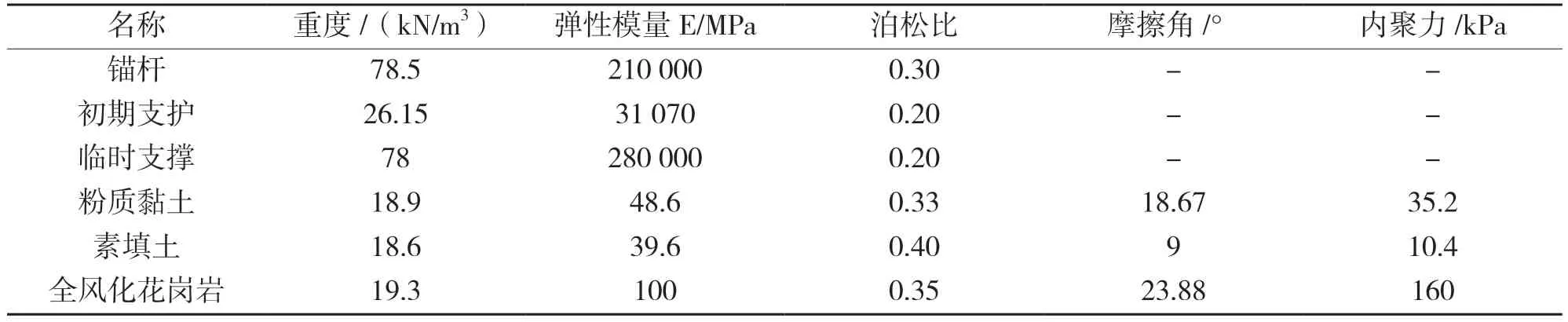

根據隧道工程地勘報告和設計經驗綜合考慮,并采用參數反衍法,擬合模擬值和現場值,以得到軟弱地層隧道洞身段土層的力學性質。本文軟弱地層施工段的鋼拱架采用I18@0.8m,鋼筋網片為Φ8,尺寸為1.0m×1.0m,網格尺寸為15cm×15cm,鋼拱架與鋼筋網安裝完成后,噴射一層23cm 厚的C25 混凝土。在模擬中初期支護采用實體單元,錨桿采用Cable 結構單元,錨桿、臨時支撐的模擬參數參考鋼材參數進行選擇。經計算,模型建立所需材料物理力學參數見表1。

表1 模型計算材料參數

3 圍巖變形結果對比分析

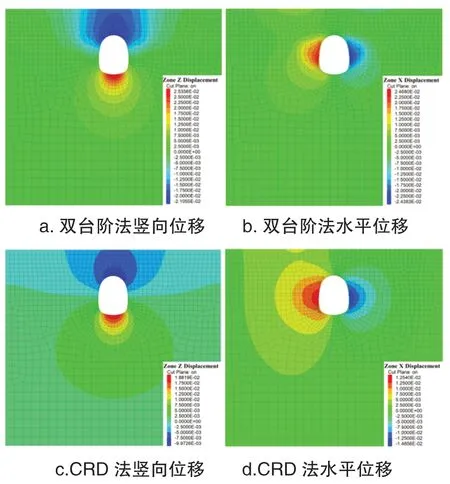

施工過程中,隧道頂部土體應力重分布,從而引起拱頂處土體沉降;拱底處土體移除,由于卸荷效應,拱底處土體隆起。最大豎向位移和最大水平位移分別發生于拱底與拱腰處。隧道為軟弱地層隧道,上覆土壓力較小,圍巖變形較小,為更加準確地研究開挖工法對圍巖變形的影響,截取斷面三進行分析,并進一步研究圍巖變形情況,開挖工法對隧道圍巖變形影響如圖4 所示。

圖4 隧道圍巖變形影響

由圖4 可以看出,隧道圍巖變形總體呈現中間大、兩端小的對稱分布狀態。采用雙臺階法時,拱頂沉降和拱底隆起均最大,分別為21.0mm 和25.4mm;采用CRD 法時,拱頂沉降和拱底隆起分別為10.0mm 和18.8mm,相較于雙臺階法分別降低了52.4%和26.0%。采用雙臺階法時,拱腰水平位移和拱腳水平位移均最大,分別為24.7mm和11.3mm;采用CRD 法時,拱腰水平位移和拱腳水平位移分別為15.8mm 和10.4mm,相較于雙臺階法分別降低了36.0%和8.0%。采用CRD 法時,拱腰水平位移和拱腳水平位移均最小,分別為14.9mm和9.5mm,相較于雙臺階法分別降低了39.6%。

4 軟弱地層隧道變形控制方法

在軟弱圍巖環境下,隧道施工過程的穩定性是保證工程質量最重要的因素。因此,需要控制圍巖的變化。在軟弱地層隧道施工過程中,可以通過數值模擬分析不同開挖工法和不同開挖步距影響,同時,結合現場監測數據進行回歸處理分析,從而預測掌子面前方圍巖的變形情況。為減少隧道開挖對地層的擾動,增加周邊地層的自承力,降低地表沉降,需采取預加固、預支護措施。目前,在地鐵建設中廣泛應用的地層預加固技術有:超前錨桿、超前小導管、超前管棚、高壓旋噴樁、超前預注漿、凍結法等。不同地質情況和隧道斷面,采用的施工方法不同。根據隧道實際情況提出以下幾種圍巖變形控制技術:

(1)加強初期支護的整體剛度,在初期支護中,通過注漿加固、縱向型鋼拱架,整體焊接在一起,以加固軟弱地層隧道。提高初期支護整體剛度能很好地增加隧道圍巖的整體穩定性,避免圍巖發生變形。

(2)預注漿加固技術指對隧道擬開挖段地層注入具有填充和凝膠性能的漿液,以降低圍巖滲透系數,固結松散巖體,改善圍巖。預注漿是一種集充填、壓實、劈裂灌漿于一體的加固方式。注漿方式包括劈裂注漿、滲透注漿等。

(3)超前小導管是利用鋼花管在隧道掌子面上方一定區域內,縱向打入一定長度和傾角的鋼管,并利用鋼管對巖層進行注漿,以在隧道斷面上方形成一定的承載拱。采用超前導管注漿法,可增加巖體黏聚力和摩擦力,增強巖體強度和自穩定性,有效預防巖體塌陷,降低地表沉降,保證隧道的施工安全。

(4)軟弱地層隧道開挖過程中,可通過超前地質預報反饋信息,適時變更施工方案。由經驗可知,當圍巖級別為V 級及以上時,遵循CRD 工法“短臺階、低高度、勤量測、早成環”的原則,可降低隧道圍巖變形量,必要時變更隧道開挖工法,以達到控制圍巖變形的目的。

5 結語

以隧道軟弱地層段為背景,采用有限元分析軟件FLAC3D,建立雙臺階法和CRD 法的隧道開挖模型,分析了圍巖變形特征及支護結構受力特性,確定CRD 法是最適合該隧道施工的工法。在此基礎上,歸納總結了軟弱圍巖變形控制原則及理念,預測出圍巖最終變形量,并提出圍巖變形控制技術,將其應用于隧道軟弱地層段。