俯仰之間

天書 No.170,未脫鈣骨組織磨片,×40,明視野+ 偏振光,2021 年。李鐵軍 攝

天書No 241,未脫鈣骨組織磨片,×40, 偏振光,2022年。李鐵軍 攝

天書 No.130,未脫鈣骨組織磨片,×40,明視野+ 偏振光,2020年。李鐵軍 攝

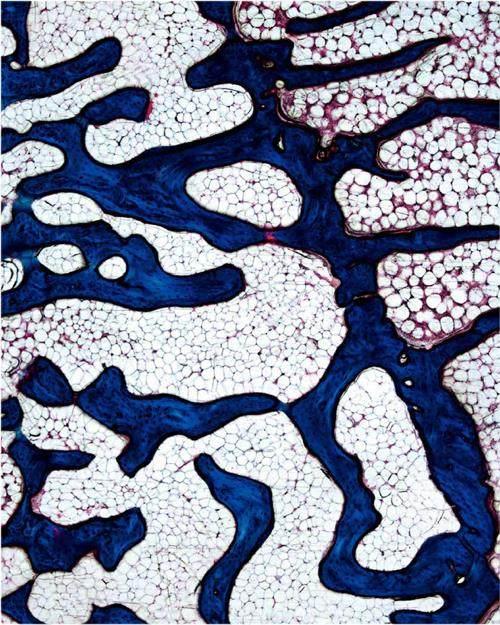

蒼涼,未脫鈣牙磨片,牙釉質與牙本質交界處,×40,明視野+ 偏振光,2021年。李鐵軍 攝

鳥瞰天池,未脫鈣牙磨片,釉質牙本質交界處,×40,明視野+ 偏振光,2020年。李鐵軍 攝

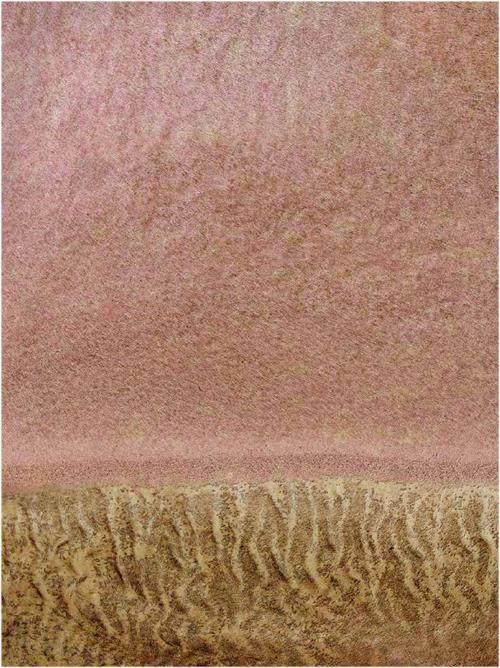

江山多嬌,骨組織脫鈣切片,×100,明視野+ 偏振光,2019年。李鐵軍 攝

秋色漫山,未脫鈣骨及肌肉組織磨片,×40,明視野+ 偏振光,2019年。李鐵軍 攝

冰川殘陽,牙齒、牙周膜和頜骨組織聯合切片,×100,偏振光,2013年。李鐵軍 攝

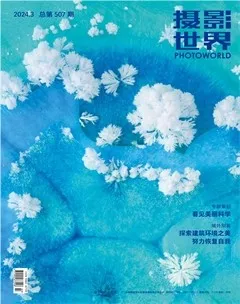

海的印象,灌墨血管組織切片的負像,×40,明視野,2014年。李鐵軍 攝

青狐,牙齒磨片局部的鏡像,×100,偏振光,2014年。李鐵軍 攝

化蝶,牙齦組織切片局部的鏡像,×100,偏振光,2014年。李鐵軍 攝

極地,未脫鈣牙磨片,牙釉質- 牙本質及牙齦組織,×40,明視野+ 偏振光,2020年。李鐵軍 攝

人類最大的樂趣之一,抑或是最大的困惑之一,便是永不停歇地探知遙遠和微小世界的邊界。現代科學儀器——望遠鏡和顯微鏡,不斷引領我們的視線超越肉眼的極限,一次次逼近遙遠和微小世界的邊界。但每次新的跨越都不例外地證明上一次的認知是暫時的、有限的。顯然,科學認知世界的探索是無限的。

我們不禁感嘆中華文化的智慧,東晉王羲之的《蘭亭序》中曾這樣寫到:“仰觀宇宙之大,俯察品類之盛,所以游目騁懷,足以極視聽之娛,信可樂也。”在沒有太多科學技術的協助下,古人就哲學地感悟到仰觀與俯察世界的樂趣。

這里呈現的一組照片,便是在顯微鏡下俯察人體精細結構、認識人體細胞生存規則的實踐中,驚喜捕捉到的與我們生存的這方大天地十分神似的大觀和景致。當顯微鏡將人體放大幾十倍、幾百倍后,原本熟悉的場景似乎發生了某種魔幻的重構和轉變。這些構成生命的微小單位——細胞、組織和器官中竟蘊藏著另一方天地洪荒,活靈活現、變幻莫測。在這里,開始呈現廣袤的宇宙、寂寥的荒原、遠方的群山、靜謐的湖泊、奔騰的江河……這種壯美不僅僅呈現視覺上的“優詩美地”,還引發人們對精微與廣大、具象與抽象、科學與藝術的哲學思考。

《莊子》中言:“一尺之棰,日取其半,萬世不竭。”這是微觀中隱藏的宇宙。中國哲學體系中,始終貫穿著“小中見大,小中有大”的思想。顯微鏡像是一個神奇的時空轉換器,以科技方法拓寬視野的邊界,讓我們觀看到肉眼所不能及,目光從宏觀進入微觀,俯察人體和生命的精微細節,發現新知識。同樣,這些通過科技手段獲得的新影像,也延伸了我們思想的疆野,思緒又從微觀回到宏觀,在科學認知的范圍之外,仰望天際,去感悟大自然的神秘和生命的宏大壯美。

俯仰之間,科學和藝術在這里發生了某種同頻共鳴。