石墨烯半導體問世:超越硅芯片?

曾文仁

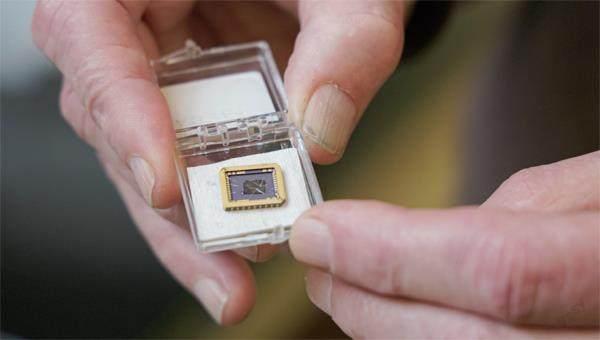

生長在碳化硅襯底芯片上的石墨烯器件

近期,天津大學旗下天津納米顆粒與納米系統國際研究中心,與美國佐治亞理工學院創造出世界首個由石墨烯制成的功能半導體。

研究團隊在科學雜志《自然》發表題為《碳化硅上的超高遷移率半導體外延石墨烯》的論文,指團隊已發現一種特別的方法,能在有機薄膜覆蓋的碳化硅晶圓上,生產石墨烯物料。

天津納米顆粒與納米系統國際研究中心執行主任馬雷向媒體解釋,產出的石墨烯物料既具備容許電子流動的“帶隙”,同時保有石墨烯高電子遷移率的材料特性—未來若能在工業上應用,有望成為更優秀的半導體材料,而成本與現今流行的材料接近。

這是一項具相當專業性的基礎材料學研究發現。可是,社會大眾和媒體在討論時,卻出現不少近乎斷章取義式的轉述。甚至在過分夸張的渲染下,石墨烯半導體仿佛成為中國突破半導體產業封鎖、并能反過來卡住歐美國家脖子的“黑科技”。

這類評論盡管點出半導體材料的重要性,但論證過程過份簡化芯片產業各生產工序的復雜性,配上莫名其妙的偷換概念,形成不少令人費解的推論。是故,有必要對剛剛問世的石墨烯半導體,做些微基礎性的科普。

半導體“越導電越好”?

或許我們日常的討論用詞不嚴謹,把半導體、芯片和積體電路視作三位一體的同義詞,可在不同語境相互切換的情況下,這會引起不少混淆。

所謂半導體,是指我們教科書里常見論述的,介乎于導體(金屬)與絕緣體(木)之間的化學物質。三者之間的分別在于電阻率不同,亦即電子流動的難易度各異。現今被用作制造芯片的硅物質就是半導體。半導體可以只是一塊形狀不規則的物質,與我們想象的芯片和積體電路相距甚遠。

有評論提及,石墨烯半導體的電子遷移率高(即電阻較低),電子流動高,因此制造出的芯片性能較硅芯片強。可是,若電子流動高就是性能強的芯片,那最佳的芯片材料應是導體而非半導體。當今芯片的原材料是半導體,可見這種“電子流動越高越好”的簡化論述并不全面、準確。

日本多摩大學榮譽教授井上伸雄在《圖解半導體》書中提及,隨著溫度上升,金屬的導電率會下降,但半導體在200攝氏度以下的狀態下,導電率會隨溫度上升而增加。

讓電子更容易通過半導體是好事,但溫度是一變量,“越導電性能越好”的說法有謬誤。石墨確實是介乎導體與半導體之間的物質,因此對于天津大學團隊的研發,更為準確的表述應為,讓石墨變得更具備半導體特性。

可是,從半導體材料,變成一般理解的芯片尚有一大段制程,此時就以電子遷移率高等于性能較佳的推論,未免略顯武斷。

基礎學術發明只是第一步

“半導體的歷史,就是學習半導體的捷徑。”《圖解半導體》作者如是說。考察今日硅晶體的普及過程,有助我們進一步了解芯片材料對產業發展的作用。芯片的作用是讓人類能夠使用電力—而控制電流亦即電子的流動,是一項主要功能。芯片制造原材料的特性,與提升芯片的效能有所關聯。

《芯片戰爭》作者克里斯·米勒指出,二次大戰后期控制電力的,首先是體積龐大無比的真空管,后來是以鍺制成的電晶體,再者才是今日普遍的硅晶體。從真空管至電晶體,學術理論研究和電晶體的發明只是第一步,真正的挑戰在于能夠量產銷售,壓低生產成本,并實現商業化。

70多年前的科學家,很早就了解到,硅比鍺更適合用作芯片制造材料。舉例來說,鍺制電晶體在超過70攝氏度時,便無法正常運作;硅制電晶體在125度高溫下仍能正常運作,也可以使用較高的電壓。

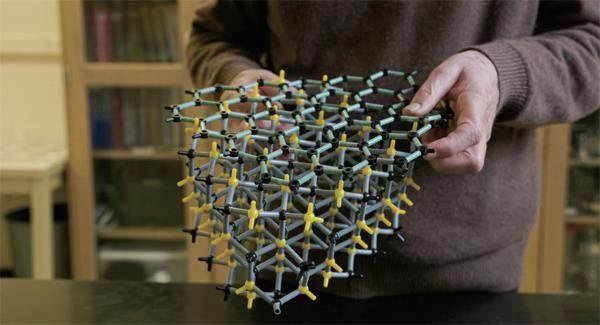

石墨原料

“電子流動越高越好”的簡化論述并不全面、準確。

可是,1950年代的技術難以獲得高純度的硅單晶,故需要退而求其次,使用熔點較低、較容易制成高純度單晶的鍺。隨著技術進步,硅單晶的取得變得更容易,才逐漸使硅晶抬頭,取代鍺成為芯片的主要原材料。

鍺制芯片一度流行的事實,說明單純依賴半導體材料的特性,不足以使之成為主流。取得材料的難易度和成本,可以左右芯片產業發展的方向。

硅和鍺的陳年往事,能為今日“石墨烯能否取代硅”的討論為借鑒。天津大學研究團隊在基礎研究取得突破后,所謂“石墨烯半導體尚需10~15年落地”的說法,可以理解為仍需處理眾多量產和商業化的難題。

我們需要面對諸如大規模采集、加工、儲存等難題,以及與之相關的成本考慮,不能單憑材料特性就斷定,石墨烯適合大規模制造芯片。

石墨(上層)和硅(下層)兩種半導體材料的分子結構模型

真正的挑戰在于能夠量產銷售,壓低生產成本,并實現商業化。

或許從一個更“扯”的反例,我們更能理解半導體材料與生產技術、成本的關系殊不簡單。《圖解半導體》書中,有一章提及鉆石可耐高溫、高電壓、散熱容易等材料特點,可算是“究極的”半導體,與石墨更是同屬碳基物質。

可是,我們都知道鉆石采集成本高昂,而且用于制造戒指、項鏈等首飾的經濟價值,遠遠高于半導體—若今天有人打算用鉆石制造半導體,說是芯片的未來,大半會被視作腦子進水且不解溫柔的科學怪人吧?

電子遷移率高=運算速度更快?

關于石墨烯芯片的討論,不少媒體報道指,電子遷移率高代表運算速度更快。從半導體材料具備更高的導電性或電阻較低的特性,就斷定制成芯片的運算速度較快或性能較佳,跳過了太多的步驟,亦未免過分夸大了這種可能性。

一些報道更采用“誤導性遺漏”的手法,刻意不提及電子遷移率高,是代表電子流動速度很快;而電子流動的性能佳,并不意味著運算速度和性能突出—這使得讀者有可能會自行“腦補”心中所想的結論。

一塊芯片的運算速度受眾多技術細節影響。自電路設計、微影制程或光刻,至晶圓切割、封裝,芯片制造涵蓋數百項制程,涉及甚為復雜的生產工具,每一步的技術都在影響最終制成品的運算。

石墨烯芯片若要成為商業化的芯片材料,在每一段制程都需要作詳細的可行性研究,經多次測試、調整參數后,方能進入量產階段。

石墨烯芯片到底更適合于7納米以下的先進制程,還是更適合14納米以上的成熟制程,電路能否沿用硅晶體的設計,或是微影制程能不能繞過極紫外光(EUV)技術,這些都是未知之數。

科學需要大膽假設,小心求證,但過分跳躍式的推論,恐怕更接近天馬行空式的幻想。

制作石墨烯晶片的特殊熔爐

石墨烯芯片能突破技術封鎖?

有評論指出,中國石墨存量豐富,若石墨烯芯片成為產業主流,中國可利用管制出口石墨等方法,反制美國的制裁。

這種手法如同中國今天管制稀土出口的處理方法。據美國地質調查局數據,中國的石墨產量確實為世界第一,2022年的出口量全球占65%。可是,截至2022年底,全球已探明天然石墨資源儲量約為3.3億噸,中國的儲量位列世界第三,亦只占15.8%。這代表世界各國很容易能找到替代進口來源,管制出口這一招數作用大減。

退一步而言,從石墨變成石墨烯,再變成芯片的制程,涉及不少技術和成本考量。單憑石墨產量,就認為中國可在這未來可能的產業中,具備能卡別國脖子的宰制地位,論證也未免過分粗疏。

若說在遙遠的未來,有望制成運算較快的石墨烯芯片,我們尚能寄托于時代進步的可能性。可是,把石墨烯芯片看作短期打破美國技術封鎖的評論,也未免低估現行芯片制造行業生態的復雜性,以及中國產業面對的挑戰。

翻查媒體報道,2021年也曾傳出中芯國際開始進軍石墨烯芯片市場,未來有望彎道超車反壓歐美國家一頭類似的消息。中芯國際后來表示,目前業務未涉及石墨烯晶圓領域,形同否認與石墨烯晶圓相關的傳聞。

踏入2024年,石墨烯芯片變成能夠突破荷蘭阿斯麥EUV光刻機技術瓶頸的利器。這傳聞真確與否,從國內對EUV技術討論的往績而言,恐怕需要打上一個大問號。

芯片制造制程繁復,產業高度分工,幾乎每一項工序都有各種來自世界各地的材料、機器。即便我們非常樂觀地認為,石墨烯芯片不一定需要EUV技術,例如使用較普及的深紫外光(DUV)技術,但生產良率、成本、交付時間都是問題。

除美國外,日本、歐洲各國也掌握不少技術優勢,為中國產業帶來風險。日本是芯片原材料和處理技術大國,在各制程林林總總的封膜、藥水等細節,都可能存在技術瓶頸,也可能讓中國芯片業被卡脖子。

歐洲國家也可能在汽車、特殊工業用芯片制造等領域占優勢,也難保不會再發現一個如EUV般的工具難題。料敵從寬,判己從嚴,才是我們面對不利國際情勢的應有心態。

我們不嫌其煩強調石墨烯芯片面對的困難,目的是希望讀者認清國際形勢比人強,國產芯片企業普遍受制于人的事實,從而避免盲目樂觀的浮夸風氣彌漫社會,阻礙科技發展的理性討論。

把單一技術突破說得神乎其技,容易讓人忽略產業的復雜性以及風險所在,陷入自我催眠的困境,變成心靈雞湯或網絡“爽文”。

談論半導體技術發展時,我們應切忌“一本正經地胡說八道”,浪費國人的時間精力和媒體的公共資源。

責任編輯吳陽煜 wyy@nfcmag.com