不同纖維摻量混凝土對鋼筋抗拔力學性能的試驗研究

高瑞娟 (中國鐵建港航局集團有限公司,重慶 400000)

混凝土屬于典型脆性材料,其抗拉強度和應變能力較低,通常加入一些纖維材料來提高其抗拉阻裂性能,同時強化其韌性和延性[1]。鋼筋混凝土結構是由鋼筋和混凝土兩種不同力學性能的材料形成的結構,在受力后,兩者共同工作的基礎是水泥基膠凝材料對鋼筋的錨固和粘結,錨固作用與鋼筋的粗糙度和材料的機械咬合力有關,而粘結作用力則與材料的抗拉裂性能有關[2-3]。在混凝土中加入不同類型的纖維材料則可以有效提高鋼筋的抗拔性能,因此,研究不同纖維摻量混凝土對鋼筋抗拔力學性能的影響具有十分重要的工程意義[4]。

陳偉仁等人[5]應用室內抗拔試驗的方法研究了不同玻璃纖維再生混凝土中鋼筋的破壞形態、粘結錨固性能,指出鋼筋的極限粘結強度隨著玻璃纖維體積摻量的增加而增大;朱紅兵等人[6]通過制作鋼纖維、聚丙烯混合纖維陶粒混凝土試件,應用室內中心拉拔試驗研究不同纖維混合摻量下鋼筋拔出時的破壞形態和粘合滑移曲線特征,指出鋼纖維、聚丙烯混合纖維可顯著改善陶粒混凝土的錨固粘結性能,對于新型混凝土材料的研發具有指導意義;趙燕茹等人[7]通過數值模擬試驗的手段,研究了不同玄武巖摻量混凝土時間在400℃、600℃和800℃高溫下的中心拉拔試驗,指出溫度小于400℃時,鋼筋與混凝土之間的粘結力變化較小,而溫度升高至800℃時,纖維摻量的提高可以有效提高材料的極限粘結應力。

本文以重慶市某高層建筑工程為研究對象,運用室內試驗方法制作了不同類型纖維、不同纖維摻量的混凝土試塊,并采用單筋拔出試驗測試鋼筋-混凝土界面的粘結滑移性能。研究成果可為鋼筋混凝土結構的設計以及新型混凝土材料的研發提供有益參考。

1 纖維混凝土試驗材料

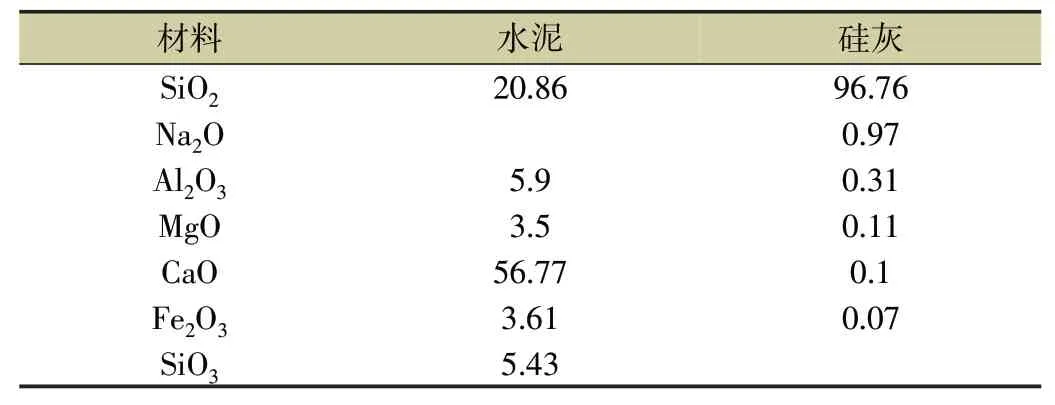

試驗研究的材料均與重慶市某高層建筑工程的實際材料一致,纖維混凝土試樣選用的材料包括水泥、硅灰、砂、纖維、水和減水劑。其中,水泥為山東省某建材有限公司生產的P·O 52.5 普通硅酸鹽水泥;硅灰選用高活性硅灰,以防止混凝土材料內部的堿骨料發生反應,水泥和硅灰的化學成分如表1 所示;砂骨料選用ISO 標準砂,含泥量不超過0.2%,密度為2.67g/cm3,粒徑為0.8mm~2mm,燒失量不超過0.4%。

表1 水泥材料和硅灰材料化學成分質量百分比/%

纖維材料選用了3種不同物理力學性質的材料,分別為玻璃纖維、碳纖維和鋼纖維[8-9]。其中,碳纖維為南京緯達復合材料有限公司生產的碳纖維短切絲,鋼纖維為上海貝卡爾特公司生產的Dramixa 端部彎鉤形鋼纖維,玻璃纖維為江蘇東楠玻璃纖維科技有限公司生產的AR玻璃纖維。

2 試件的制作以及試驗方法

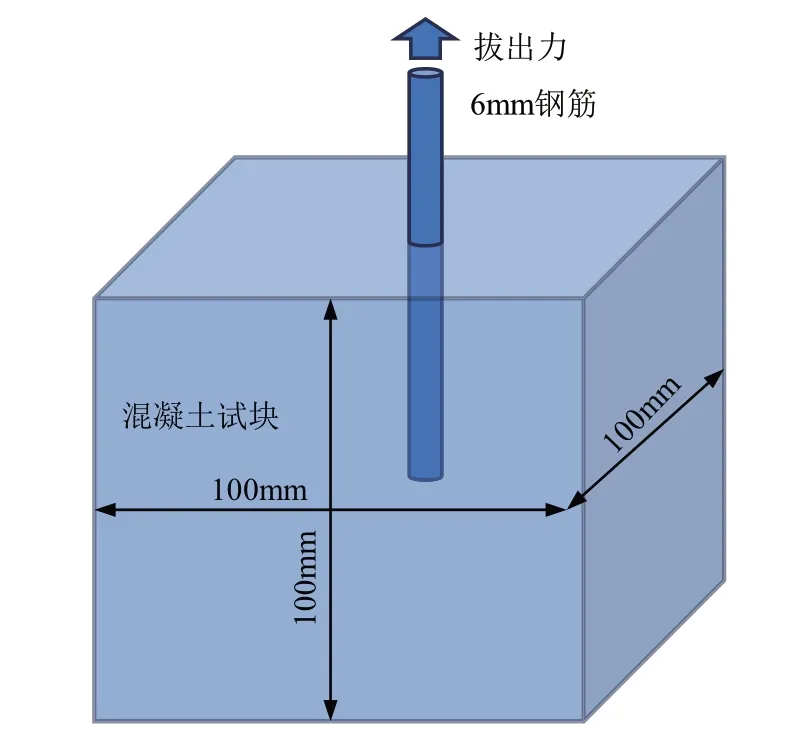

混凝土立方體試件配合比為水泥461kg/m3,水為175kg/m3,砂子為512kg/m3,石子為1252kg/m3,硅灰質量摻量為水泥材料的10%,即46.1kg/m3。纖維摻量的質量摻量設置了5 種不同的工況,分別為水泥材料的0、0.5%、1.0%和1.5%,所有纖維直徑為9mm。立方體尺寸為100mm×100mm×100mm,試驗用的拔出鋼筋為6mm 直徑的HRB400 鋼筋,鋼筋埋設在立方體中心位置,埋設長度為50mm,如圖1所示。

圖1 單根鋼筋抗拔試驗模型

拔出試驗設備選用1000kN的萬能液壓試驗機,采用位移控制進行加載,拔出速率控制位0.016mm/min,當鋼筋拉斷或混凝土試塊破壞,或鋼筋從混凝土中拉出,則可以認為試件已拔出破壞,可以停止試驗。拔出試驗過程中,拔出力和位移進行記錄,得到拔出力-位移曲線,以分析鋼筋拔出試件的破壞過程[10]。

3 不同纖維摻量的拔出力-位移曲線特征分析

圖2為不同玻璃纖維摻量混凝土的鋼筋拔出力-位移特征試驗曲線。從圖2中可以看出,不同玻璃纖維摻量混凝土的鋼筋拔出力與位移曲線變化規律表現一致,大致可以劃分為4 個階段。在加載初期,鋼筋抗拔力與位移之間呈現近線性的變化關系,鋼筋與玻璃纖維混凝土界面之間的粘結力還沒有完全發揮,鋼筋無明顯的滑移現象,可以認為該階段為鋼筋完全粘結階段;隨后,隨著鋼筋拔出力的增加,鋼筋的拔出力-位移呈現非線性相關關系,粘結界面局部出現粘結力極限現象,但鋼筋仍未出現明顯的滑移,直至加載至拔出力出現峰值,該階段可以認為是鋼筋局部脫粘階段[11];在拔出力峰值之后,鋼筋拔出力在極短的位移加載量內陡然降低,鋼筋與玻璃纖維混凝土界面之間的粘結力達到失效狀態,鋼筋出現明顯的滑移現象,或玻璃纖維混凝土試塊出現破壞剝落顯現,這個階段可以認為是應力跌落階段;最后,鋼筋的拔出力趨于收斂,這是的試件已經完全破壞或鋼筋完全松動,殘存的抗拔力為鋼筋與纖維混凝土之間的摩擦力,該值十分微小,趨近與零,這個階段可以認為是殘余粘結階段或完全破壞階段。

圖2 不同玻璃纖維摻量混凝土的鋼筋拔出力-位移特征試驗曲線

另一方面,從圖2 中可以看出,隨著玻璃纖維摻量的增加,鋼筋的極限抗拔力也不短增加,且第二階段(鋼筋局部脫粘階段)所維持的滑移量也不斷增加。玻璃纖維摻量為0的混凝土試件,鋼筋局部脫粘階段的滑移量幾乎為零,而玻璃纖維參量為1.5%的混凝土試件,鋼筋局部脫粘階段的滑移量約為0.015mm。玻璃纖維摻量從0 增加至1.5%,鋼筋拔出力的峰值分別為1.08kN、1.42kN、1.55kN、1.65kN,對應的位移為0.006mm、0.009mm、0.011mm、0.021mm。

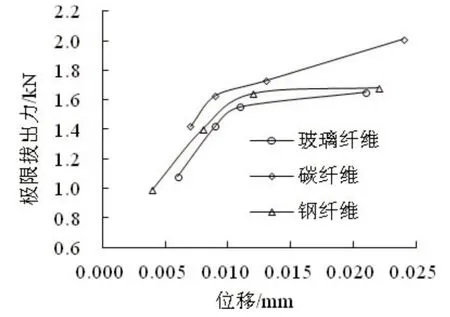

類似地,也可以獲得碳纖維混凝土試件、鋼纖維混凝土試件的拔出力-位移曲線,其變化規律與玻璃纖維筋的一致,此處不再贅述。統計3種不同纖維材料的混凝土試件在不同摻量時的極限拔出力以及其對應的位移,擬合曲線結果如圖3所示。從圖3中可以看出,3種不同纖維材料混凝試件的鋼筋極限拔出力均呈現非線性增加的趨勢,玻璃纖維混凝土試件和鋼纖維混凝土試件的鋼筋極限拔出力較為接近,并在位移0.012mm之后趨于收斂,而碳纖維混凝土試件的鋼筋極限拔出力則明顯大于前兩種纖維混凝土試件,且在位移0.012mm 之后,其極限抗拔力仍呈增加趨勢。由此表明,相比于玻璃纖維和鋼纖維,碳纖維在提高鋼筋與混凝土界面粘結力方面具有更優的性能。

圖3 不同纖維類型混凝土的鋼筋極限拔出力-位移特征試驗曲線

4 不同纖維摻量對界面最大粘結強度的影響

鋼筋在纖維混凝中的拔出力學機理較為復雜,但可以借助材料力學的原理對其進行簡化,認為其拔出力主要克服了鋼筋與纖維混凝土界面之間粘結強度和摩擦力,其極限粘結應力可以用公式(1)進行計算。

式中Fu為纖維混凝中鋼筋的極限拔出力,kN;τ為鋼筋與纖維混凝土的極限粘結強度,kPa;d為鋼筋的直徑,m;l為鋼筋埋入混凝土中的長度,m。

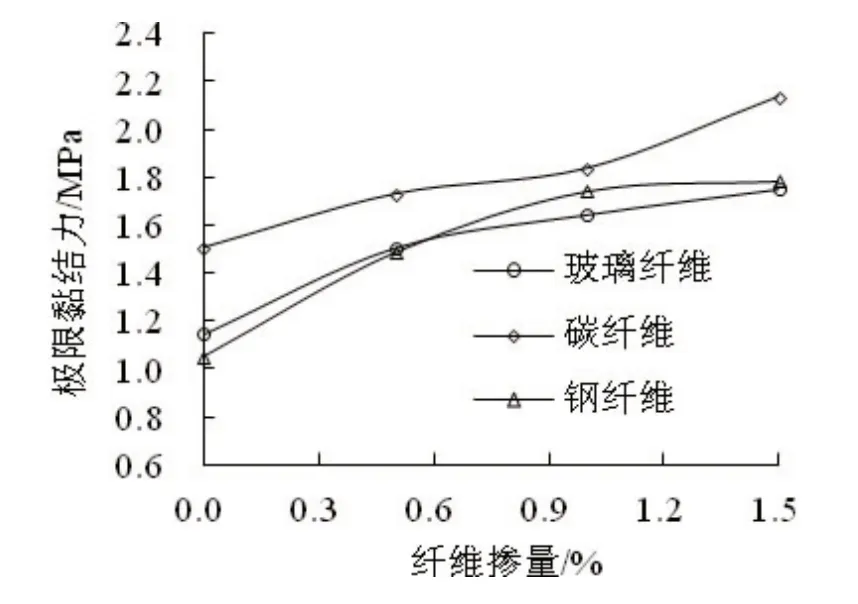

圖4 為不同纖維材料的混凝土試件在不同摻量時的極限粘結強度變化曲線。從圖4中可以看出,隨著纖維摻量的增加,3種不同纖維類型混凝土試件的鋼筋極限粘結力均呈現非線性增加的趨勢,玻璃纖維混凝土試件和鋼纖維試件的鋼筋拔出極限粘結力變化較為接近,而碳纖維混凝土試件的鋼筋拔出極限粘結力大于前兩種材料的混凝土試件鋼筋極限粘結力。由此表明,碳纖維在提供混凝土與鋼筋界面的極限粘結力上更具有優勢。

圖4 不同纖維材料的混凝土試件在不同摻量時的極限粘結強度變化曲線

5 結語

以重慶市某高層建筑工程為研究對象,運用室內試驗方法制作了不同類型纖維、不同纖維摻量的混凝土試塊,并采用單筋拔出試驗測試鋼筋-混凝土界面的粘結滑移性能,得到以下結論:

(1)不同玻璃纖維摻量混凝土的鋼筋拔出力與位移曲線變化規律表現一致,大致可以劃分為完全粘結、鋼筋局部脫粘、應力跌落和完全破壞4個階段。

(2)隨著纖維摻量的增加,鋼筋的極限抗拔力也不斷增加,且第二階段(鋼筋局部脫粘階段)所維持的滑移量也不斷增加。

(3)3種不同纖維材料混凝試件的鋼筋極限拔出力均呈現非線性增加的趨勢,相比于玻璃纖維和鋼纖維,碳纖維在提高鋼筋與混凝土界面粘結力方面具有更優的性能。

(4)隨著纖維摻量的增加,3 種不同纖維類型混凝土試件的鋼筋極限粘結力均呈現非線性增加的趨勢,碳纖維混凝土試件的鋼筋拔出極限粘結力大于玻璃纖維混凝土和碳纖維混凝土試件鋼筋極限粘結力。