降雨間隔和填料組合對生物滯留設施凈化效果的影響

王 琦,頡亞瑋,王 永,謝宇菲,劉宏遠

(1.浙江工業大學土木工程學院,浙江杭州 310023;2.浙江省城市水業協會,浙江杭州 310009;3.浙江省城鄉規劃設計研究院,浙江杭州 310030)

降雨過程對大氣中懸浮物質的淋洗和對地表污染物的沖洗使得雨水徑流中含有大量污染物,并存在顯著的初期沖刷效應[1],未經凈化后排放會對受納水體造成污染,雨水地表徑流污染已成為僅次于農業污染的第二大面污染源[2]。生物滯留設施是低影響開發(low impact development,LID)技術中的一種地表徑流處理設施,不僅具有削減徑流量、洪峰流量和延遲洪峰時間的能力[3],在總懸浮固體(TSS)、油脂、病原微生物和重金屬等去除方面也表現出較佳的性能[4]。

填料是生物滯留設施污染物凈化效果的關鍵影響因素之一。國內外關于填料改良開展了大量研究,主要通過在系統中添加一定比例的改良填料來提升系統徑流量和污染物控制效果[5-7]。相較于添加單一改良填料,組合填料能夠發揮不同改良填料的優勢。沸石和麥飯石具有多孔結構和較大的比表面積,作為改良填料能夠有效提升系統污染物去除效果[8-9]。許萍等[3]的研究表明,麥飯石、沸石、鋁污泥和河砂組合填料性能最佳,對TP的去除率高于93%,在最佳運行條件下對氨氮和TN的去除率均高于58%。周棟等[10]發現沸石和麥飯石體積比為3∶7的填充柱綜合性能最佳,對TP和TN的去除率能夠達到78%以上。王金麗等[11]通過沸石、麥飯石和蛭石組合實現對氨氮、磷酸鹽和CODCr的高去除效果。Yang等[12]研究表明,在人工濕地系統中添加錳砂,使系統對磷的去除率由43.2%提升到65.1%。此外,降雨間隔對生物滯留設施的污染物凈化效果存在明顯影響,填料的干濕交替變化會影響系統中微生物群落結構和土壤中酶的擴散,還會影響填料對污染物的吸附效果[13-14]。陳垚等[15]分析了前期干旱天數對生物滯留系統除氮性能的影響機制,表明前期干旱天數會改變系統中氮還原酶空間分布及微生物群落結構,從而影響系統對不同形態氮的去除能力。黎雪然等[16]的研究表明,雨前干旱天數還會影響生物滯留系統中氮的轉化機制如硝化、吸收、反硝化和礦化等。

目前關于改良填料的研究多注重在不同進水污染物負荷和不同降雨重現期下污染物的凈化效果上,針對降雨間隔對于生物滯留設施污染物凈化效果影響的相關研究較少。本研究在杭州市海綿城市建設中生物滯留設施研究項目的支持下,探討不同降雨間隔和污染物負荷條件下生物滯留設施中麥飯石、沸石和錳砂等多種填料組合的凈化作用,以期為生物滯留設施在實際工程中的應用提供參考。

1 方法與材料

1.1 試驗方法

試驗配制了3種填料,并對填料的滲透系數和持水量進行了測定;將3種填料以3種不同組合方式填充在3根生物滯留柱中,研究其在不同進水污染物負荷、不同降雨間隔下的污染物凈化效果和對實際地表雨水徑流的凈化效果。

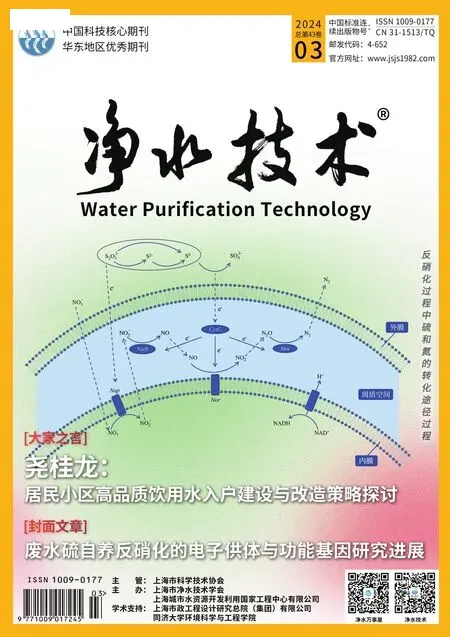

1.1.1 填料滲透系數及持水量測定

裝置如圖1所示,有機玻璃管直徑為10 cm,高為70 cm,自下而上依次為礫石(粒徑為1.0~1.5 cm)集水層、中沙(粒徑為1~3 mm)過濾層、細沙(粒徑<1 mm)過濾層、填料層、淹沒區。填料層和細沙層、中沙層和礫石集水層間鋪設有透水土工布。淹沒區上方設有溢流口。

圖1 滲透系數測定裝置

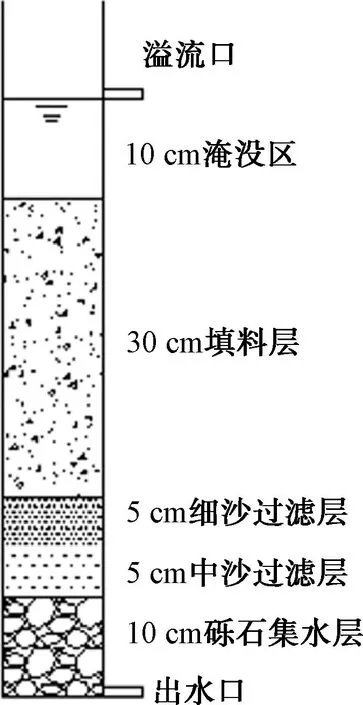

采用恒定水頭法測定填料滲透系數。以恒定進水速度持續布水6 h,保持填料上方穩定有10 cm水柱,超出水頭的水量從溢流口流出。自出水口出水開始監測出水流量,待出水流量穩定后每間隔0.5 h記錄出水流量一次,直至布水結束,對測得的數據取平均值,并通過計算得到滲透系數。填料持水量通過對試驗進水量與出水量之間的差值分析而來。測定結果如表1所示。

表1 不同類型填料持水量和滲透系數

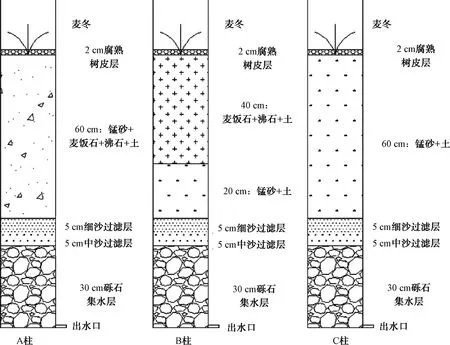

1.1.2 生物滯留設施雨水徑流凈化

試驗裝置如圖2所示,有機玻璃管內徑為20 cm,高為120 cm,自下而上依次為礫石(粒徑為2~3 cm)集水層、中沙(粒徑為1~3 mm)過濾層、細沙(粒徑<1 mm)過濾層、填料層、腐熟樹皮層。填料層上方種植有麥冬。填料層和細沙層、中沙層和礫石儲水層間鋪設有透水土工布。

圖2 試驗裝置

不同污染物負荷:以4 d為一個周期,每天運行12 h,考慮到生物滯留裝置一般針對初期雨水徑流,設置進水流量為1 L/h。每天9:00開始進水,從出水口出水開始,每2 h取樣一次。試驗進水按照高、中、低污染物負荷順序進行,每個負荷條件運行1個周期,不同周期間隔2 d。

不同降雨間隔:試驗過程中,通過停止進水模擬晴天狀態,研究不同降雨間隔對系統的影響。此部分試驗采用中污染物負荷,共設置2、7 d和15 d 3個間隔,順次進行。試驗周期調整為2 d,其余與不同進水污染物負荷試驗相同。

實際地表徑流凈化:降雨間隔為2 d,運行總時長為12 h,其余與不同污染物負荷試驗相同。

1.1.3 分析方法

1.2 試驗材料

1.2.1 試驗土壤及改良填料

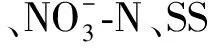

試驗所用土壤取自浙江省杭州市西湖區小和山地區。土壤晾干后經孔徑1 mm篩網去除土壤中的碎石和枯枝落葉等雜質后分析土壤粒徑分布,結果如表2所示。根據國際通用土壤類型分類標準[18],本試驗土壤類型為粉質黏壤土。為保證填料結構的穩定性及其對污染物的凈化效果,所用麥飯石、錳砂、沸石各自均由3種粒徑(1~3、3~5、5~8 mm)混合而成,其質量比為3∶1∶1。

表2 土壤粒徑分布

1.2.2 試驗用水

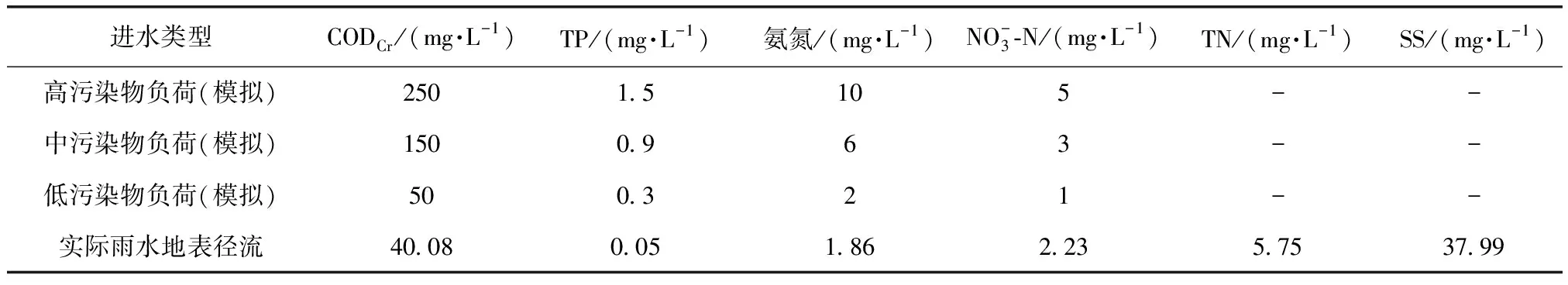

表3 試驗用水

目標水質:《城鎮污水處理廠污染物排放標準》(GB 18918—2002)一級A標準(CODCr質量濃度≤50 mg/L、TP質量濃度≤0.5 mg/L、氨氮質量濃度≤5 mg/L、TN質量濃度≤15 mg/L、SS質量濃度≤10 mg/L)。

2 結果與討論

2.1 填料組合的影響

圖3 不同進水污染物負荷下生物滯留設施污染物凈化效果

由圖3(b)可知,A柱氨氮平均去除率穩定在95%以上,優于B柱(90%以上);而C柱對氨氮的去除效果隨著試驗的進行逐漸變差,低污染物負荷下去除率僅有56%。氨氮主要通過吸附作用被填料去除,相較于麥飯石和沸石,錳砂對氨氮的吸附效果較差[21-22]。B柱填料的分層填充形式下,麥飯石和沸石與雨水徑流接觸時間較A柱填料混合填充短,C柱填料中錳砂比例遠大于其他兩個生物滯留設施。

由圖3(c)和圖3(d)可知,3種組合方式填料下TP平均去除率均在97%以上,穩定運行后CODCr去除率均大于94%。TP主要通過填料吸附、化學沉淀和生物同化作用去除,研究[11-12]表明,麥飯石和沸石及錳砂對TP均有較好的吸附效果。初始運行時,CODCr去除率偏低且波動范圍較大,主要是運行前期填料層部分不穩定有機質隨水流流出,A柱填料層填料滲透系數較小,填料結構較其余兩種更加穩定,有機質流出較少;隨著運行時間的延長,生物作用逐漸形成,各模擬柱CODCr去除效果趨于穩定。

2.2 降雨間隔的影響

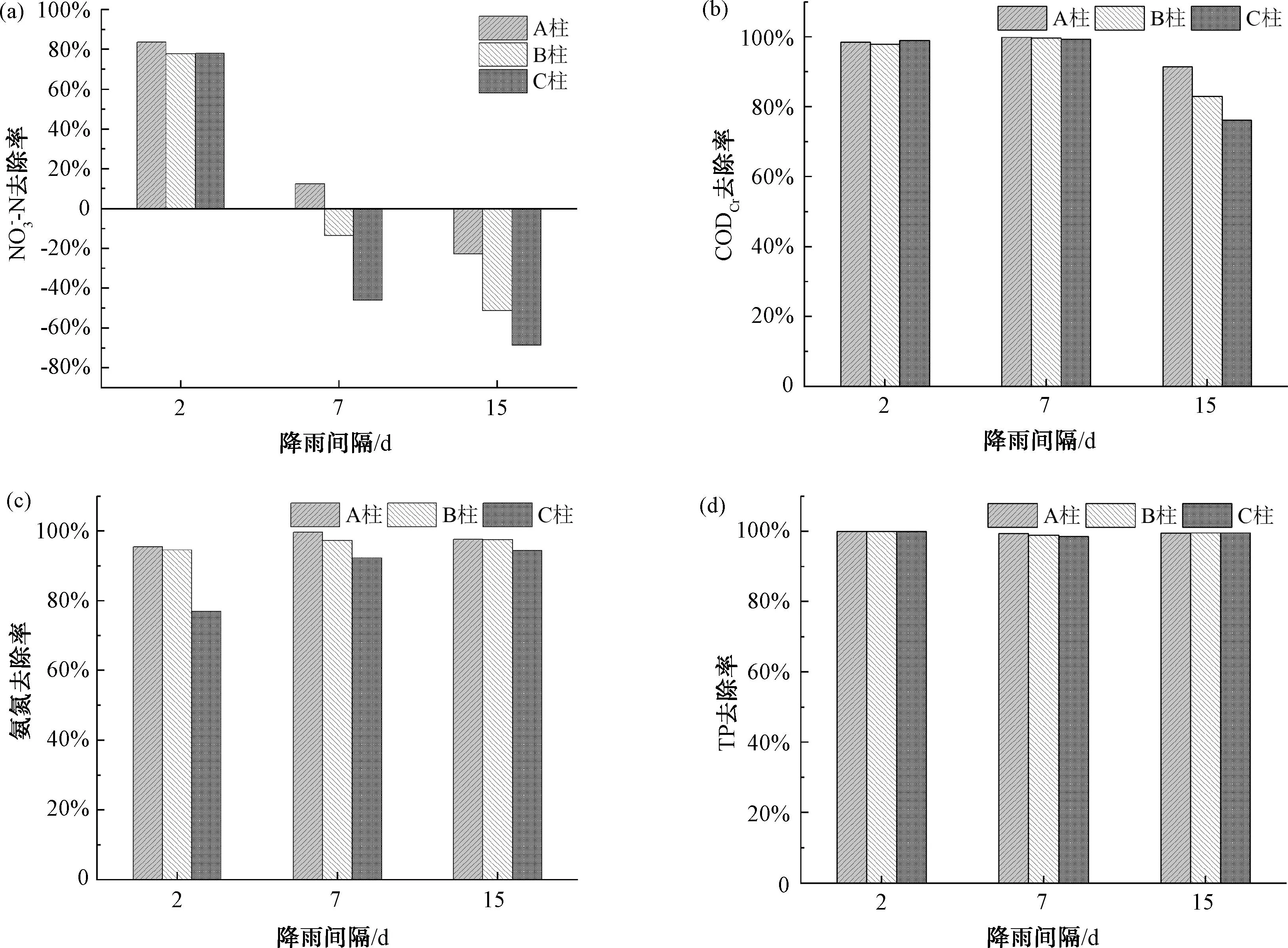

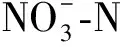

圖4 不同降雨間隔下生物滯留設施污染物凈化效果

由圖4(b)可知,長降雨間隔(15 d)下,各系統CODCr去除率出現不同程度地下降。A柱CODCr去除率較降雨間隔為2 d和7 d時下降了8%左右,B柱和C柱分別下降了15%和22%左右。這可能與高降雨間隔后,系統內微生物數量和活性降低及群落結構發生變化有關[13]。

由圖4(c)和圖4(d)可知,降雨間隔的增加并沒有導致氨氮和TP的去除率下降,去除率均在90%以上。降雨間隔較長時,C柱氨氮的去除效果趨好。降雨間隔為2 d時,C柱氨氮平均去除率為76.9%,降雨間隔為7 d和15 d時的氨氮平均去除率均在92%以上。原因是:較長的降雨間隔下,填料吸附的氨氮長時間停留在填料上,客觀上促進了硝化作用,填料表面吸附位點空缺,再次布水時重新吸附氨氮。基于麥飯石和沸石對氨氮較好的吸附效果,A柱和B柱氨氮去除率均在93%以上。

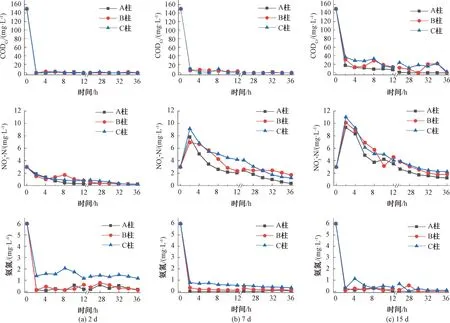

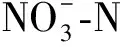

圖5為不同降雨間隔下生物滯留設施出水污染物濃度情況。由圖5(a)可知,長降雨間隔下(15 d),系統出水CODCr濃度波動性明顯增加。其中,B柱和C柱的波動范圍遠超A柱,運行首日B柱和C柱CODCr平均出水質量濃度約為A柱(10.95 mg/L)的2倍。主要原因是:A柱內填料結構相對穩定且持水性能較好,在經歷長降雨間隔后仍能保持較穩定的系統內部環境。

圖5 不同降雨間隔下出水氨氮濃度

由圖5(c)可知,各降雨間隔下C柱出水氨氮濃度始終表現出波動范圍大于A柱和B柱的特性,降雨間隔為2 d時尤為突出,平均出水濃度接近A柱和B柱的2倍。主要原因是相較于沸石和麥飯石,錳砂表面氨氮吸附點位相對較少,短降雨間隔下,吸附點位較快被占據,未被吸附的氨氮隨水流流出系統。

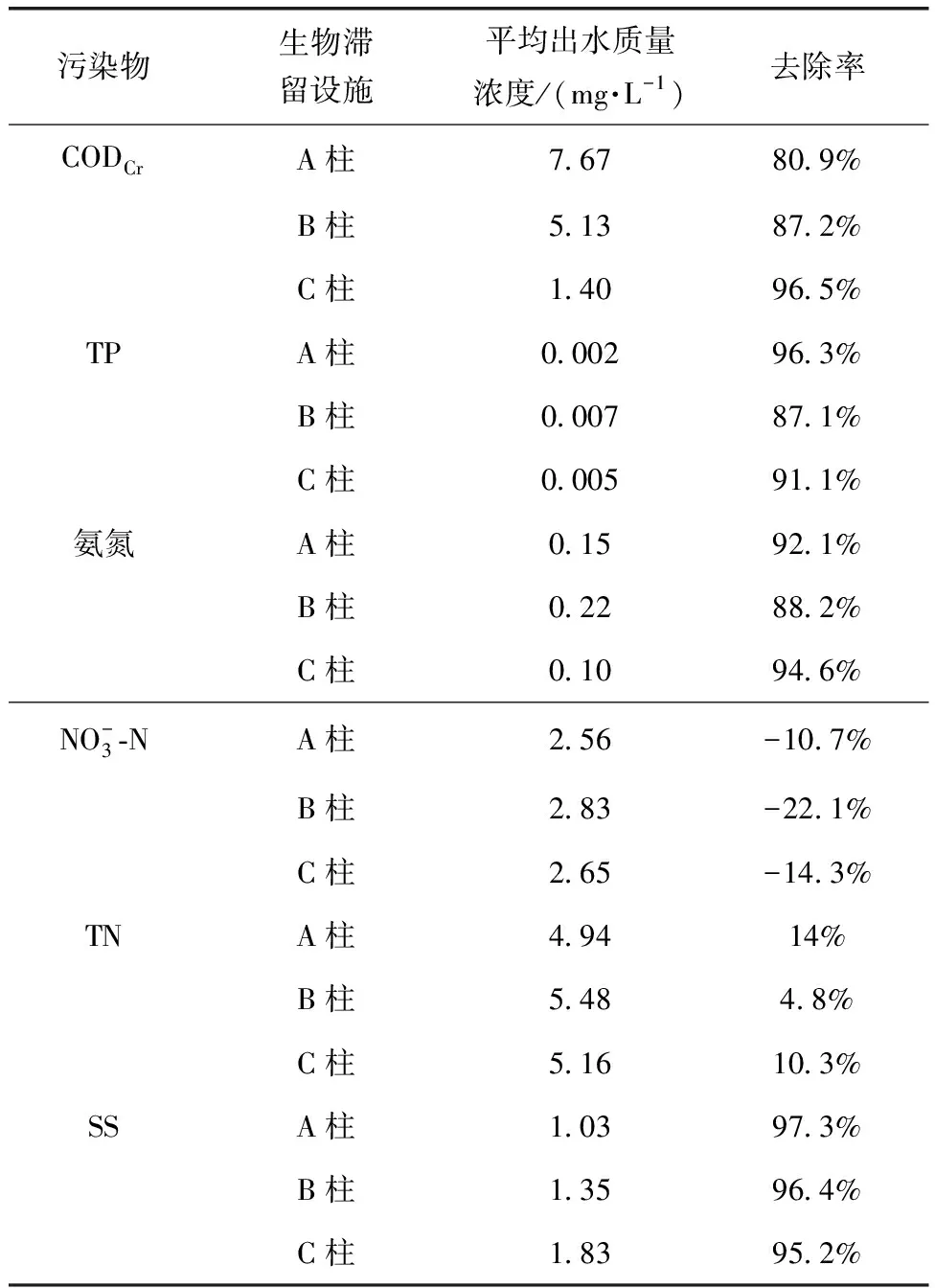

2.3 實際雨水地表徑流的凈化效果

表4 生物滯留設施對實際地表徑流的凈化效果

3 小結