甘肅農田耕層土壤地膜殘留分布特征及影響因素*

趙記軍,唐繼榮,李崇霄,何紅琴,黃 浩

(甘肅省農業生態與資源保護技術推廣總站 蘭州 730000)

農田覆蓋是一種歷史悠久的作物栽培技術。地膜作為重要的生產資料,在農業生產中的廣泛應用對農業產生了巨大影響,帶動農業生產方式和區域種植結構發生了革命性變化[1]。地膜覆蓋種植可以改善土壤水熱效應、抑鹽控草、防蟲抗病和增加經濟效益,使糧食作物增產20%~35%,經濟作物增產20%~60%,極大地促進了農業產量和效益的提高,已成為干旱半干旱地區、低溫缺水地區和氣溫降水變化幅度較大地區的重大栽培技術之一,在我國現代農業生產中具有重要意義[2]。自1979 年引入后,我國農用地膜使用量呈現顯著持續增長趨勢,統計數據顯示,2021 年我國地膜使用量為1.32×106t,約占全世界地膜使用總量90%。由于以往環保意識滯后、地膜標準寬松、回收體系缺失等原因,大量地膜的使用導致農田土壤中地膜殘留量不斷增加,這給農業生態環境帶來諸多負面影響,如破環土壤結構、阻礙水肥運移、影響作物發育、降低作物產量等[3]。地膜覆蓋技術是一把雙刃劍,傳統常用覆蓋地膜(PE地膜)是以聚乙烯為主要原料,通過添加抗氧化劑、紫外線吸收劑等人工合成的一種高分子聚合物,其分子結構極其穩定,在自然條件下短期內很難降解,在環境中的自凈能力非常有限,如果長期“重使用、輕回收”,隨著農膜使用量的持續增加和使用年數的不斷增長,殘留地膜將破壞土壤-作物生態系統平衡,在一定年份內增產的前提下,需要承擔農業生態環境惡化與未來多年連續減產的雙風險[4]。

甘肅屬于干旱和半干旱氣候區,水資源嚴重缺乏是農業生產的關鍵限制性因子。由于覆膜種植在破解干旱這一制約農業發展瓶頸的問題中具有突出效益,地膜覆蓋技術已逐步由最初經濟價值較高的蔬菜、花卉等經濟作物推廣到玉米(Zea mays)、馬鈴薯(Solanum tuberosum)、小麥(Triticum aestivum)等大田作物種植上,并成為甘肅農業生產中應用最廣、增效最明顯的農藝措施[5],甘肅也成為我國地膜用量、覆蓋面積較大和覆蓋時間較長的省份之一。與此同時,伴隨產生的廢舊地膜對農村生活環境帶來的“視覺污染”,對農業生產環境構成的“潛在威脅”也成為影響農田生態環境和農業綠色可持續發展的突出問題[6]。

全省農業環保行業業務數據顯示,2011 年以來,甘肅農田地膜覆蓋面積和使用量總體呈上升趨勢,并大致可分為兩個階段: 2016 年前,地膜覆蓋面積從9.33×105hm2增加到1.91×106hm2,地膜使 用量從8.0×104t 增加到1.8×105t,兩者均約增加了1 倍。這一階段,甘肅推廣以全膜雙壟溝播技術為核心的旱作農業技術,地膜覆蓋成為農業生產領域最普遍、最有效的抗旱節水措施,地膜覆蓋面積和使用量大幅增加,可視為快速增加期。2017 年后,地膜覆蓋面積有增有減,基本保持在1.87×106hm2左右,使用量趨于平穩后略有降低,基本處于1.6×105t 左右。這一階段,可覆膜耕地面積基本達到飽和,同時在農業生產中大力推廣應用加厚地膜,倡導地膜減量替代措施,地膜覆蓋面積和使用量趨于緩慢,可視為平緩穩定期。2011 年以來,甘肅通過實施省級財政農業環保專項、中央財政農業清潔生產項目、農膜回收行動、地膜科學使用等政策措施,頒布《甘肅省廢舊農膜回收利用條例》地方性法規,制定《廢舊地膜回收技術規范》(DB62/T 2622—2015)、《聚乙烯吹塑農用地面覆蓋薄膜》(DB62/T 2443—2019)等地方標準,建立完善廢舊地膜回收利用體系,地膜回收利用率穩步提高,農田地膜殘留現象明顯改善[7-8]。與地膜使用量相對應,2011 年后,地膜回收量呈快速增加、平穩后先降低后略增加的特點,由2011 年的4.57×104t 提高到2022 年的1.45×105t。地膜回收利用率自2011 年以來呈現持續上升趨勢,2011 年僅為57.1%,2017 年提高至80.0%,此后連續6 年穩定在80%以上,2022 年達到84.72%,其原因是2011 年以來甘肅綜合運用法制、行政、市場和技術手段,大力防控治理廢舊地膜殘留,廢舊地膜回收與資源化利用水平得到快速發展。

地膜殘留量是衡量農田殘膜污染的最主要指標,是長期覆膜種植土壤中的殘膜量化值[9]。據監測調查[10],2013 年甘肅地膜年殘留總量4.46×104t,田間地膜綜合殘留系數為4.64 kg·hm-2·a-1。目前,雖然有一些文獻對甘肅地膜殘留狀況開展了調查研究,但主要集中在某一特定區域,樣本數量相對較少,且未深入開展地膜殘留影響因素研究和地膜殘留等級劃分評價,尤其是全省范圍內的地膜殘留狀況調查尚少見報道[11-13]。為此,本研究通過在甘肅全省主要覆膜地區布設樣地,調查地膜殘留狀況,分析地膜殘留分布,揭示主要影響因素,為進一步做好地膜殘留污染防控治理提供支撐。

1 材料與方法

1.1 研究區農業條件概況

甘肅位于32°31′~42°57′N 和92°13′~108°46′E,地處黃土高原、內蒙古高原和青藏高原交匯處,西秦嶺山地邊緣,地貌以高原和山地、戈壁等為主,地勢自西南向東北傾斜,海拔1000~3000 m。年日照2487.5 h,年平均氣溫6~19 ℃,寒區旱區占總面積的95%以上;年均降水量僅300 mm,且時空分布嚴重不均,70%的降水集中在7—9 月。高寒和干旱是長期制約甘肅農業生產和農村經濟發展的最大瓶頸[14-15]。

1.2 殘膜樣品采集處理

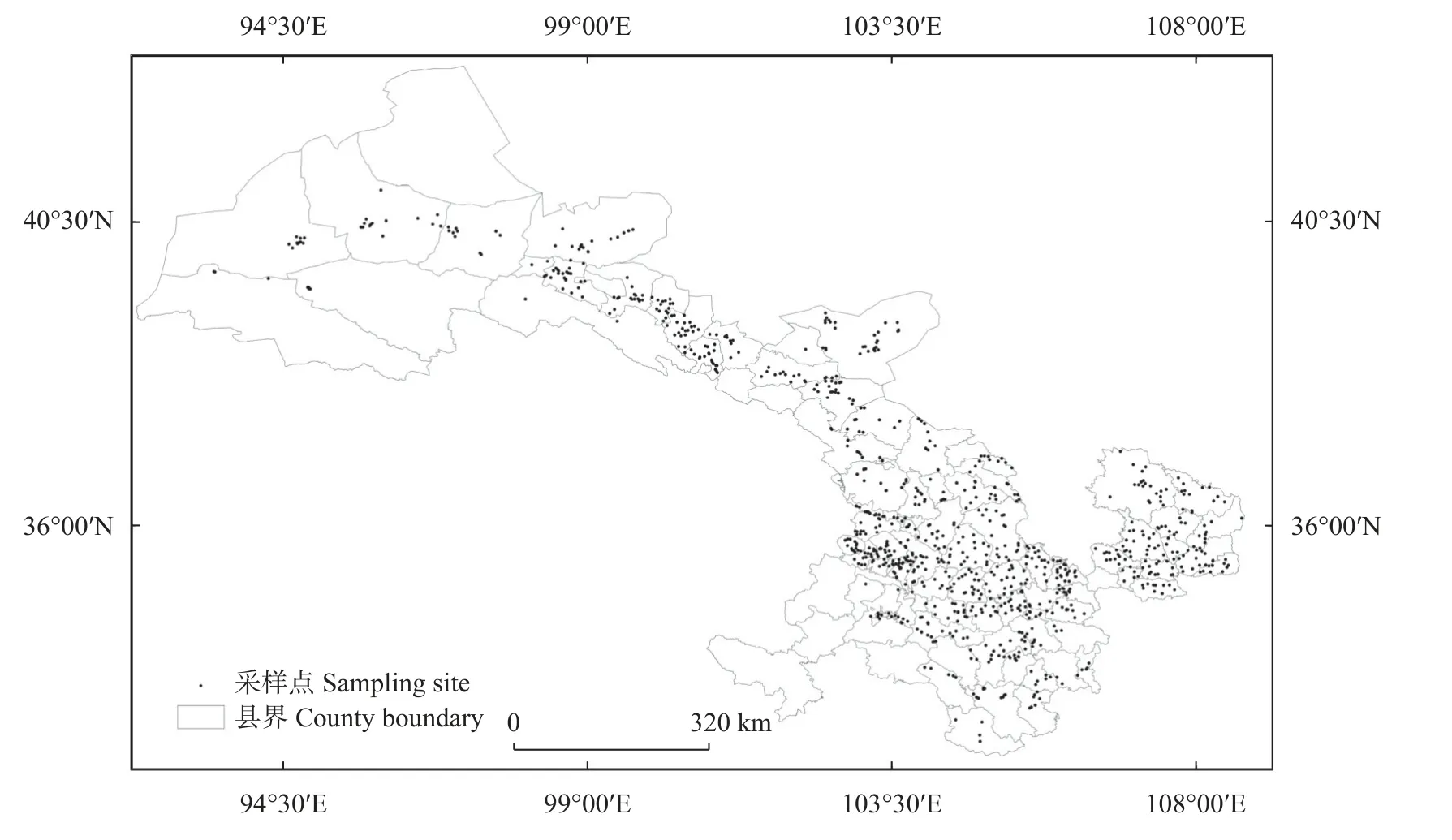

殘膜樣品采集涉及14 個市(州)的81 個縣(市、區)及蘭州新區,共布設960 個樣地(圖1),基本涵蓋了全省所有覆膜縣(市、區)的農田地塊。樣品采集于2021 年9 月覆膜作物收獲后、整地前進行,采樣時揭除當季地表覆蓋地膜。通過GPS 定位儀確定樣地地理位置,記載采樣地塊歸屬鎮村地點。根據地塊面積大小和形狀,選用“對角線” “梅花點”或“蛇形線”采樣法,每個樣地選取5 個樣方,樣方為1 m×1 m,采樣深度30 cm。用鐵鍬將表層土壤取放在帆布上,根據農業農村部生態總站《全國農田地膜殘留監測方案》建議,用網孔規格為10 目的篩子人工過篩,揀出肉眼可見的殘留地膜,放入已編號的塑料自封袋,回填土壤恢復農田原貌。將收集到的殘膜樣品帶回實驗室,放入水中浸泡1 h 后去除附著在殘膜上的泥土和雜物,再用微波清洗儀清洗30 min,取出后用濾紙吸去殘膜上的水分,在陰涼干燥處自然晾干后用萬分之一天平稱量至恒重,記錄殘膜質量。

圖1 甘肅省農田地膜殘留調查樣地分布Fig.1 Distribution of survey sampling sites for residual plastic film in farmland of Gansu Province

1.3 樣地基本信息調查

在殘膜樣品采集的同時,對樣地基本信息進行調查,主要包括覆膜年限、覆膜作物、農戶類型、距村莊距離等信息。由調查數據可知,960 個樣地覆膜年限在1~44 a,覆膜作物以玉米、馬鈴薯、蔬菜為主,覆膜比例在40%~100%,地膜使用厚度≥0.01 mm,回收利用率基本都在80%以上。農戶類型包括一般農戶、種植大戶、合作社,以一般農戶最多,合作社次之,種植大戶最少。樣地距村莊距離基本在1~3 km,其中≤1 km、1~2 km、≥2 km 點位占比分別為62.9%、25.7%、11.3%,土壤類型有黏土、砂土和壤土,點位占比以壤土分布最多(72.8%),黏土次之(17.2%),砂土分布最少(10%)。

1.4 地膜殘留量計算和污染評價

將每個樣地所有樣方的地膜殘留量相加求平均值為該調查樣地的地膜殘留量。運用Kruskal-Wallis方差統計分析數據,其檢驗統計量(H)為:

式中:Ri為樣本i的秩和,k為總體個數,N為所有樣本個體總數,ni為樣本i的個體數。

采用地理探測器計算地膜殘留影響因素的影響力統計值(q值,表示解釋100×q%的因變量,值域為[0,1]),分析地膜殘留量空間變異的主導因素及其交互作用[16]。其表達式為:

式 中:h=1,···,L是變量Y或因子 的分層;Nh和N分別是層h和全區的單元數;和 σ2分別是分層h和全區Y值的方差;SSW 和SST 分別是層內方差之和和全區總方差。

依據《農田地膜殘留量限值及測定》(GB/T 25413—2010)標準(待播農田耕作層內地膜殘留量限值應≤75.0 kg·hm-2)評估研究區地膜殘留水平。參照《農田地膜殘留監測與評價技術規范》(DB37/T 4176—2020)對研究區地膜殘留進行等級劃分,依次為: 清潔閾值為<75 kg·hm-2,輕度污染閾值為75~120 kg·hm-2,中度污染閾值為120~270 kg·hm-2,重度污染閾值為>270 kg·hm-2。

1.5 數據處理

采 用Excel 2010、SPSS27.0、GeoDetector軟件對數據進行統計分析,ArcGIS 10.2.2、GraphPad 9.5軟件進行圖形繪制。文中數據為中位數、上下四分位數表達形式。

2 結果與分析

2.1 地膜殘留空間分布情況

參照《農田地膜殘留監測與評價技術規范》(DB37/T 4176—2020),研究區地膜殘留量等級劃分情況如圖2 所示,其中: 地膜殘留量<75 kg·hm-2的清潔閾值樣地有937 個,占比達97.6%,各縣(市、區)均有分布;地膜殘留量為75~120 kg·hm-2的輕度污染閾值樣地有17 個,占比為1.8%,其中玉門市1 個、金塔縣5 個、肅州區4 個、高臺縣2 個、臨澤縣2 個、永靖縣1 個、涇川縣1 個、華池縣1個;地膜殘留量為120~270 kg·hm-2的中度污染閾值樣地6 個,占比僅0.6%,其中嘉峪關市1 個、肅州區3 個、金塔縣1 個、永登縣1個;地膜殘留量大于270 kg·hm-2的重度污染閾值樣地為零。達到輕度、中度污染閾值的23 個樣地中有19 個位于酒泉、嘉峪關、張掖3 市。

圖2 甘肅省農田地膜殘留污染等級空間分布Fig.2 Spatial distribution of residual pollution levels of plastic film in farmland of Gansu Province

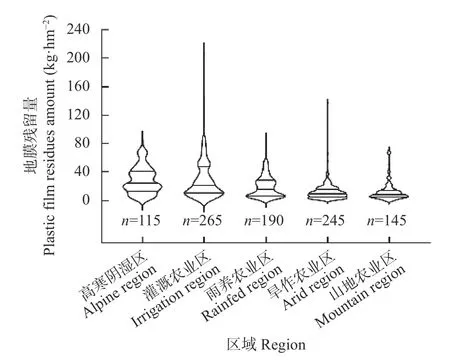

受種植模式、耕作方式等因素的影響,農田耕層土壤地膜殘留量空間差異有所不同。調查結果表明,從樣地看,960 個樣地地膜殘留量分布在0.02 (康縣碾壩鎮安家壩村一社)~204.75 (肅州區三墩鎮中渠村4 組) kg·hm-2之間。各樣地都有不同程度的地膜殘留,且樣地之間差異很大,調查樣地中地膜殘留量中位數 為12.96 kg·hm-2。從縣域 看,81個縣(市、區)地膜殘留量較大的5 個縣(區)分別是金塔縣[68.54 (21.26~81.04) kg·hm-2]、文縣[67.88 (65.60~69.25)kg·hm-2]、東鄉縣[61.56 (14.47~68.97) kg·hm-2]、肅州區[55.52 (25.00~101.89) kg·hm-2]和瓜州縣[50.60(48.30~54.59) kg·hm-2],較小的5 個縣(區)分別是徽縣[2.64 (1.79~10.97) kg·hm-2]、涼州區[2.88 (2.31~3.50) kg·hm-2]、皋蘭縣[2.07 (1.75~2.77) kg·hm-2]、白銀 區[1.18 (0.92~1.32) kg·hm-2]和康縣[0.02 (0.02~0.02) kg·hm-2]。從市域看,14 個市(州)及蘭州新區地膜殘留量較大的3 個市(州)分別是嘉峪關市[61.32 (22.38~95.60) kg·hm-2]、酒泉市[48.24 (23.06~57.24) kg·hm-2]和臨夏州[31.84 (15.26~44.44) kg·hm-2],較小的3 個市分 別是武威市[9.92 (3.30~11.44)kg·hm-2]、隴南市[8.25 (4.61~14.20) kg·hm-2]和蘭州市[5.62 (2.78~22.51) kg·hm-2]。由于數據量較大,其他樣點、縣(市、區)、市(州)地膜殘留量不再一一羅列。根據農業種植自然、地理和氣候等條件,將甘肅大致劃分為高寒陰濕區(甘南藏族自治州、臨夏回族自治州)、灌溉農業區(酒泉市、嘉峪關市、張掖市、金昌市、武威市)、雨養農業區(平涼市、慶陽市)、旱作農業區(蘭州市、蘭州新區、白銀市、定西市)和山地農業區(天水市、隴南市) 5 個農業區域。從圖3 可知,地膜殘留量分別為高寒陰濕區23.93 (13.17~40.89) kg·hm-2、灌溉農業區20.88 (10.67~47.38) kg·hm-2、雨養農業區15.98 (6.83~28.22) kg·hm-2、旱作農業區9.48 (4.82~15.90) kg·hm-2、山地農業區8.56 (5.18~14.37) kg·hm-2。高寒陰濕區地膜殘留量中位數較高,灌溉農業區次之但上四分位數最高,雨養農業區地膜殘留量居中,旱作農業區、山地農業區地膜殘留量比較接近且無論是中位數還是上下四分位數都最低。不同農業區域之間地膜殘留量大致表現出自西向東遞減的趨勢。以上結果表明,從縣域、市域、區域3 個層面來看,甘肅農田耕層土壤地膜殘留量全部低于國家標準《農田地膜殘留量限值及測定》(GB/T 25413—2010)規定的農田耕作層內地膜殘留量限值(75 kg·hm-2),均在清潔閾值范圍之內。

圖3 甘肅省不同農業區域的農田地膜殘留量Fig.3 Amount of plastic film residues in farmland of different agricultural regions in Gansu Province

2.2 地膜殘留主要影響因素

2.2.1 覆膜年限

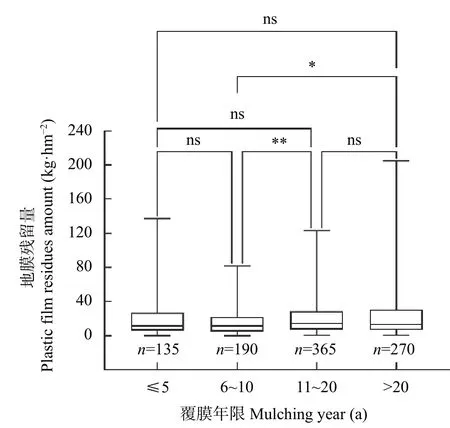

地膜殘留的主要特點是因田間地膜大量投入且長期使用后回收不完全或不及時造成的累積結果。根據調查情況,960 個樣地覆膜年份最早始于1979 年,覆膜累積年限多為10~20 a。將覆膜年限劃分為≤5 a、6~10 a、11~20 a、>20 a 4 個區間,對應的樣地數分別為135、190、365、270,地膜殘留量分別為11.75 (6.38~26.74) kg·hm-2、11.79 (5.13~22.16)kg·hm-2、14.52 (7.61~28.47) kg·hm-2、13.60 (7.37~30.63)kg·hm-2,表現出隨著覆膜年限延長地膜殘留量增加的趨勢(圖4)。盡管當覆膜年限達到20 a 以上時,地膜殘留量有輕微降低,但地膜殘留量上四分位數依然最高。Kruskal-Wallis 分析結果表明,覆膜年限6~10 a 與11~20 a、>20 a 之間地膜殘留量差異顯著,其中11~20 a 極顯著高于6~10 a (P<0.01),>20 a 顯著高于6~10 a (P<0.05),其余覆膜年限之間地膜殘留量差異不顯著。

圖4 甘肅省農田不同覆膜年限對地膜殘留量的影響Fig.4 Effect of different mulching years on plastic film residues amount in farmland of Gansu Province

2.2.2 種植作物類型

不同作物因栽培方式、覆膜比例不同,殘膜回收難易度不同,地膜殘留量也不同。調查結果顯示,960 個樣地種植作物類型包括玉米、馬鈴薯、小麥、胡蘿卜(Daucus carotavar.sativa)、甘藍(Brassica oleraceavar.capitata)、當歸(Angelica sinensis)、黃芪(Astragalus membranaceus)、胡麻(Sesamum indicum)、百合(Lilium browniivar.viridulum)、制種類等作物。不同作物的覆膜比例差別也較大,介于40%~100%。依據覆膜的種植作物類型差異,大致將其歸類為玉米、馬鈴薯、小麥、露地蔬菜、設施蔬菜、經濟作物、中藥材、制種作物等8 個類別,對應的樣地數分別為519、101、37、138、10、88、55、12,地膜殘留量分別為13.61 (7.18~29.92) kg·hm-2、12.62 (7.46~23.26) kg·hm-2、14.65 (5.99~18.68) kg·hm-2、12.55(6.41~25.16) kg·hm-2、3.26 (1.39~4.56) kg·hm-2、13.75(7.15~35.88) kg·hm-2、11.27 (7.00~19.40) kg·hm-2、23.22 (12.42~53.73) kg·hm-2(圖5)。其中制種作物殘留量中位數和上四分位數均最大,設施蔬菜殘留量中位數和下四分位數最小,前者殘留量中位數達到后者的7 倍,其余類別相互之間殘留量相差不大。Kruskal-Wallis 分析結果表明,除小麥與設施蔬菜地膜殘留量無顯著差異外,制種作物、經濟作物、玉米、馬鈴薯、露地蔬菜、中藥材與設施蔬菜地膜殘留量之間差異顯著,均高于設施蔬菜(P<0.05)。

圖5 甘肅省農田不同作物類型對地膜殘留量的影響Fig.5 Effect of different types of planting crops on plastic film residues amount in farmland of Gansu Province

2.2.3 種植戶類型

不同種植戶類型因對耕地管理精細度不同,地膜殘留量有所不同。根據調查情況,960 個樣地種植戶類型可分為一般農戶、種植大戶、合作社3 類,樣地占比分別為86.9%、5.6%、7.5%,其地膜殘留量分別為12.78 (6.67~26.51) kg·hm-2、11.40 (9.50~18.78)kg·hm-2、18.62 (9.07~32.92) kg·hm-2。合作社樣地殘留量最大,是一般農戶的1.5 倍,是種植大戶的1.6 倍,其殘留量上四分位數也最高(圖6)。Kruskal-Wallis 分析結果表明,一般農戶與種植大戶、種植大戶與合作社之間地膜殘留量無差異,合作社地膜殘留量顯著高于一般農戶(P<0.05)。

圖6 甘肅省農田不同種植戶類型對地膜殘留量的影響Fig.6 Effect of different planter types on plastic film residues amount in farmland of Gansu Province

2.2.4 回收方式

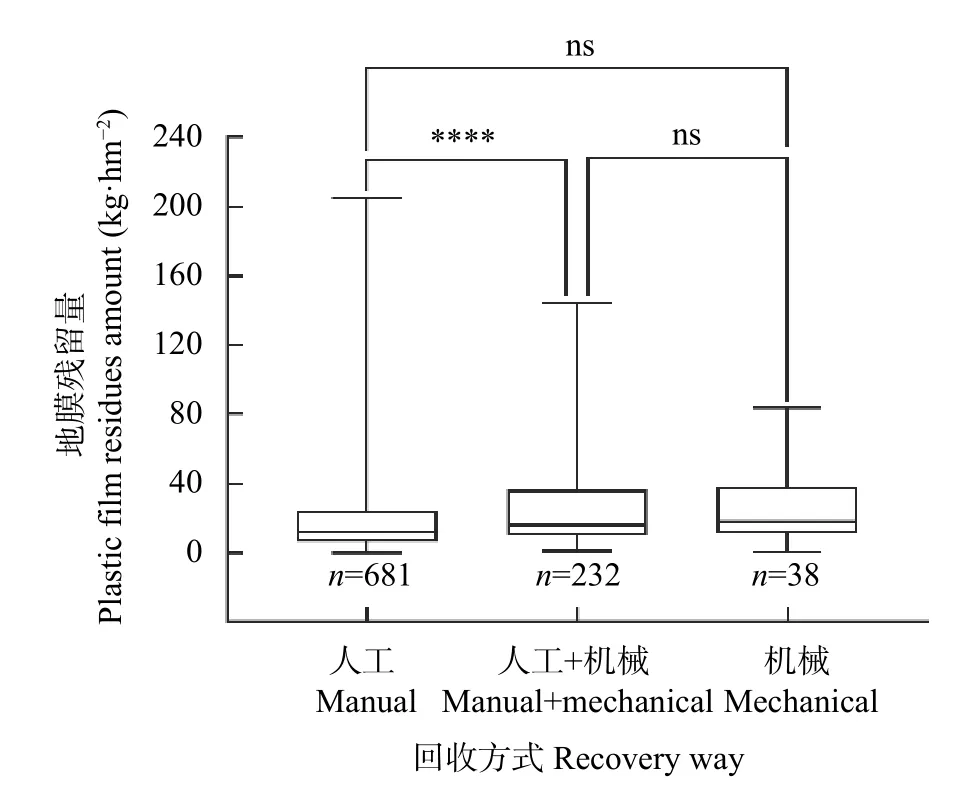

前茬作物收獲后、后茬作物播種前種植戶地膜回收方式也是影響地膜殘留量的一個重要因素。調查結果表明,農田殘膜主要通過人工撿拾、人工撿拾+機械回收、機械回收3 種方式進行離田回收,樣地個數分別為681、232、38,占比分別為71.6%、24.4%、4.0%,殘膜主要還是以人工撿拾回收方式為主。3 種回收方式地膜殘留量分別為11.87 (6.40~24.24) kg·hm-2、16.12 (10.17~36.51) kg·hm-2、18.11(11.19~38.30) kg·hm-2,機械回收方式下地膜殘留量最高,人工撿拾回收地膜殘留量最低(圖7)。Kruskal-Wallis 分析結果表明,機械回收與人工撿拾、人工+機械回收之間地膜殘留量無差異,人工+機械回收地膜殘留量顯著高于人工回收(P<0.0001)。

圖7 甘肅省農田不同回收方式對地膜殘留量的影響Fig.7 Effect of different recovery ways on plastic film residues amount in farmland of Gansu Province

2.3 地膜殘留量空間差異驅動因子分析

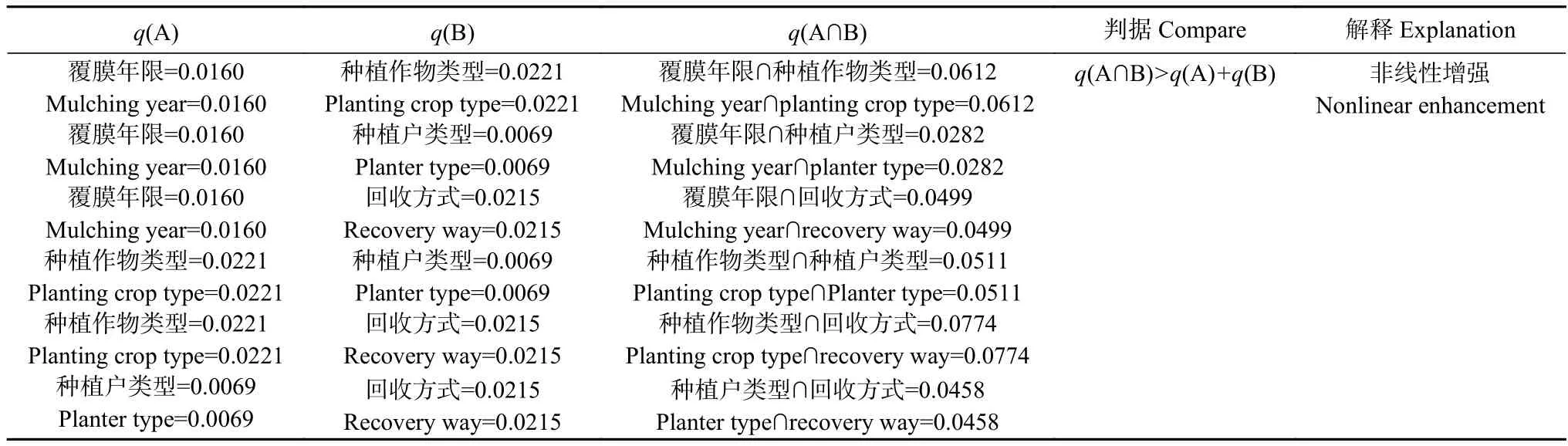

根據地理探測器因子探測分析結果可知(表1),不同影響因子的決定力(q值)存在差異。q值從大到小依次為種植作物類型>回收方式>覆膜年限>種植戶類型。種植作物類型是影響地膜殘留量空間分布的第1 因素,貢獻率為2.21%;回收方式是第2 因素,貢獻率為2.15%;其次是覆膜年限和種植戶類型,貢獻率分別為1.60%和0.69%。分析結果表明,就上述影響地膜殘留量的因素而言,種植作物類型是造成研究區地膜殘留量空間變化的主導因素。交互因子分析結果表明,覆膜年限與種植戶類型、回收方式、種植作物類型,種植戶類型與回收方式、種植作物類型,回收方式與種植作物類型兩因子疊加q值均大于兩因子q值之和,表現出非線性增強交互作用,且以種植作物類型、回收方式交互作用最大。

表1 地膜殘留量空間差異影響因子及交互作用探測結果Table 1 Factor and interaction detection results of spatial difference of plastic film residues amount

2.4 殘膜處理去向

殘膜回收后的去向決定了其是否作為資源得到再生利用。調查結果(圖8)表明,殘膜由農戶清除整理后主要通過商販到田現場收購、網點組織統一回收和農戶自行以舊換新3 種方式離田,其中商販到田現場收購樣地60 個、占比6.3%,網點組織統一回收樣地508 個、占比53.4%,農戶自行以舊換新樣地383 個、占比40.3%。調查中沒有發現隨意棄置、掩埋或焚燒殘留地膜等現象,通過收購、回收、以舊換新的殘膜最終轉運到回收加工企業經過處理后通過再生造粒或磨成地膜粉后得到再生加工利用。

圖8 甘肅省農田殘膜處理去向Fig.8 Treatment directions of farmland residual film in Gansu Province

3 結論和討論

3.1 殘留地膜分布特征

綠色循環可持續是農業發展的首要前提,農田地膜殘留污染若得不到有效的控制,將會對耕地的生態圈埋下巨大隱患[1-4]。開展農田地膜殘留監測,是做好地膜殘留污染防控的基礎性工作[6-7]。本調查結果顯示,甘肅960 個樣地農田0~30 cm 耕層土壤都有不同程度的地膜殘留,且地膜殘留量空間變化幅度很大,地膜殘留量變幅為0.02~204.75 kg·hm-2,這可能是由于種植作物類型、地膜使用量、種植模式等有區域特征,造成地膜殘留量空間差異大。地膜殘留量中位數為12.96 kg·hm-2,遠未達到國家地膜殘留量限值,且與2013 年調查[8]地膜殘留量(27.62~42.26 kg·hm-2)相比,地膜殘留量有所降低,農田地膜殘留水平總體較輕。與國內部分主要覆膜地區相比,甘肅地膜殘留量低于新疆(134.09 kg·hm-2)、內蒙古(127.09 kg·hm-2)、貴 州(70.84 kg·hm-2)、河北(36.80 kg·hm-2)等地區[17-20],與山東(16.51~19.84 kg·hm-2)、河南(20.4 kg·hm-2)、四川(16.27 kg·hm-2)、江西(<15 kg·hm-2)等地區接近[21-24],這主要是2011 年以來,甘肅協同推進源頭防控、過程管控和末端治理,在地膜回收利用方面探索構建了“強化源頭防控、政府扶持引導、企業市場運作、行政監管推動、技術支撐保障、法制引領規范”的工作格局,地膜殘留防控治理工作取得顯著成效[9-10],地膜回收率持續提高且近6 年連續穩定在80%以上。甘肅有97.6%的樣地地膜殘留量處于清潔閾值范圍,僅有2.4%的樣地達到輕、中度污染閾值,且這些樣地大多位于河西灌溉農業區,這可能是由于該區域以往長期使用的地膜均為自行購買的厚度低于0.008 mm 的超薄地膜,且玉米、瓜類制種基地較多,規模化經營土地普遍機械化作業程度較高,因而地膜殘留量較大,今后在地膜殘留防控中應給予重點關注,以消除樣地由輕度、中度污染轉為重度污染的風險。

3.2 殘留地膜影響因素

綜合眾多研究文獻[17-25],覆膜年限、種植作物類型、地膜厚度是影響地膜殘留量的主要因素,土壤質地、距村莊距離、地膜回收狀況等與地膜殘留量也密切相關。本次調查顯示,960 個樣地在農業生產中普遍使用厚度為0.01 mm 及以上、幅寬為1200 mm 左右的高標準地膜,薄地膜幾乎沒有,因此地膜厚度對地膜殘留的影響不再分析。數據分析還表明,不同土壤類型樣地地膜殘留量為黏土[15.35(6.02~32.33) kg·hm-2]>壤土[13.26 (7.00~25.64)kg·hm-2]>砂土[11.47 (8.17~23.65) kg·hm-2],3 類土壤類型相互之間地膜殘留量無顯著差異(P>0.05),這與在張掖綠洲地區[11]、內蒙古河套地區[25]的研究結果相同。距村莊距離≤1 km、1~2 km、>2 km 樣地殘留量分別為13.75 (7.15~30.06) kg·hm-2、12.28 (7.38~22.18) kg·hm-2、11.86 (4.51~24.53) kg·hm-2,地膜殘留量非常接近,這與甘肅2013 年調查[8]發現農田距離村莊越遠,平均地膜殘留量越大的結論不同,其原因在于近年來甘肅健全回收網絡體系,在覆膜面積較大的鄉鎮基本都建有回收網點,大部分縣區還實現了村級堆儲點全覆蓋,殘膜撿拾后能夠方便就近交售變現,農戶撿拾回收地膜的積極性和主動性大幅提高。基于以上分析結果并結合實際調查情況,主要考量覆膜年限、種植作物類型、種植戶類型、回收方式4 個因素對地膜殘留量的影響。調查發現,地膜殘留量基本呈年限越長、殘留量越大的趨勢,這與已有研究結果基本一致[1-2]。但當覆膜年限達到20 a 以上時,地膜殘留量反而有所降低,這可能因為地膜殘留在農田里達到一定年限后,受光照氧化和機械擾動等外力作用,地膜碎片化為肉眼不可見形態,難以撿拾離田。農田地膜殘留污染具有隱蔽性、長期性、復雜性,地膜是土壤中微塑料的重要來源之一,今后應重視農田土壤微塑料檢測研究[26]。覆膜年限≤5 a 與其余較長覆膜年限間地膜殘留量差異不顯著,這可能是近年來地膜質量標準逐步提高后地膜易于撿拾,加之回收力度不斷加大,因而地膜殘留量較小。不同作物地膜殘留量為制種作物最大、設施蔬菜最小,制種作物、經濟作物、玉米、馬鈴薯、露地蔬菜、中藥材與設施蔬菜地膜殘留量差異顯著(P<0.05),這可能是由于農戶更加注重對高效益保護菜地的土壤環境精細化管理,因此設施菜地的地膜回收力度更大,這與甘肅[10]、內蒙古[25]調查結果一致。制種作物地塊多處于區位優勢突出的河西灌溉農業區,樣地多為制種基地,基本屬于流轉土地,經營管理者往往對流轉土地耕地質量管理相對較差,對殘膜回收重視程度不夠,因而地膜殘留量相對較大。不同種植戶類型地膜殘留量為種植大戶<一般農戶<合作社,合作社殘留量顯著高于一般農戶(P<0.05),其原因主要是隨規模化經營發展,流轉地塊多以短期合同為主,開展地膜回收將增加成本,合作社經營者對土壤管理比較粗放,因而導致地膜殘留較多,而一般種植戶對農田管理精細程度則較高[27]。不同回收方式下地膜殘留量以人工撿拾最低,機械回收最高,人工+機械回收方式下地膜殘留量顯著高于人工回收(P<0.0001),這可能是因為人工回收方式不僅能將大塊地膜揭起,還可以通過撿拾或耙地更加徹底地清理小塊地膜,但機械方式往往由于機具翻耕擾動使作物根系殘渣與地膜纏繞,加大殘膜破碎程度,致使農田殘膜量反而增多。通過分析影響地膜殘留量空間差異的因子貢獻率,種植作物類型、回收方式、覆膜年限、種植戶類型合計僅能解釋地膜殘留量空間變異的6.65%,但前三者q值均顯著(P<0.05)。地膜殘留量與自然地理環境、氣候水文條件、農業種植模式等密不可分,甘肅由于各農業區域之間差異較大,因此地膜殘留量空間差異解釋力較為分散,這也提示在今后地膜殘留監測中需要繼續探尋更多且具有較強解釋力的影響地膜殘留量的因素。

3.3 殘留地膜離田去向

廢舊地膜是可再生利用的資源,回收則利,棄置則害。地膜回收加工企業是開展廢舊地膜回收利用,實現變廢為寶和資源化利用的關鍵主體[9-10]。此外,規范農戶回收行為并增強回收意識可降低地膜殘留量[28]。2011 年以來,甘肅按照“政府扶持、市場運作、循環利用”的工作思路,實行“以獎代補” “以舊換新” “以物易物” “誰生產、誰回收”等工作機制[29],將“農民—商販—網點—企業”等各利益體通過市場化機制連接起來,構建網點回收-企業加工型、商販收購-企業加工型、農民交售-商販和企業混合收購加工型等回收模式,基于不同區域形成了“廢舊地膜—再生顆粒—深加工產品(滴灌帶,等)” “廢舊地膜—地膜粉—深加工產品(市政井蓋,等)”等資源化模式[30],實現了經濟利益最大化,有效防控了廢舊地膜殘留。全省農業環保行業業務數據顯示,至2022 年底甘肅正常運行的農膜回收利用企業共有132 家,重點覆膜區域每縣(市、區)至少擁有一家地膜加工利用企業,共設有專業化回收網點1827 個,基本已形成“縣有加工企業、鄉有回收站點、村有堆放場所”的回收利用體系。本次調查結果表明,農田殘膜采取人工為主+機械為輔回收方式離田后,基本上全部通過商販到場收購、網點組織回收和農戶以舊換新轉交到回收加工企業,進行再生加工得到資源化利用,這說明現今農戶、商販、網點自發撿拾回收地膜的環保意識較強,市場化回收再利用機制構建較好。但回收環節農機具應用程度還不高,絕大部分樣地主要依靠人工撿拾回收,費時費工、效率低下,而當前應用的農機具效率較低,應增強殘膜回收農機具的種類和功能研發應用,提高多元性覆膜作物、種植模式等條件下地膜機械回收效率。

4 防控建議

資源節約與環境友好型農業是農業綠色可持續發展的必然趨勢。覆膜種植對土壤水分和溫度兼具正效應特點,是農業生產中廣泛應用的關鍵農藝措施,對保障農產品供給和提高農戶收益意義重大。甘肅寒旱交織的農情特點決定了地膜覆蓋栽培技術將是農業生產中長期應用的一項農業技術,伴隨產生的廢舊地膜勢必是今后相當長一段時期內農業生產發展中需要致力解決的現實問題[31-32]。1990 年以來,我國地膜污染防控政策經歷了生產供應保障、環保意識形成、污染綜合防治、殘膜資源化利用4個階段的演變后,逐步形成了科學推廣加厚高標準地膜、有序推廣全生物降解膜的地膜科學使用回收防控政策[33-34]。經過10 多年的發展,甘肅農田耕層土壤地膜殘留總體上已處于清潔水平,但也有少數點位達到殘留污染等級。鑒于地膜覆蓋技術應用的廣泛性和模式的多樣性,基于本次調查結果,建議以源頭減量、高效回收、產品替代、機制完善為導向,統籌做好地膜殘留防控工作,進一步減輕農田耕地地膜殘留,達到農業生態效益和經濟效益雙贏目標[35-41]。1)源頭減量方面,根據地域、氣候條件、作物及種植制度,開展傳統PE 地膜科學合理使用區劃研究,通過舊膜重復利用、秸稈覆蓋種植、栽培方式優化等措施解決長時間應用地膜覆蓋技術問題,從源頭減少地膜田間投入量。2)高效回收方面,加快加厚高標準地膜推廣力度,強化農機農藝融合技術攻關,研發具有膜雜分離好、仿地性能強、撿凈率高的地膜回收機具,加大地膜回收機具補貼力度,提高地膜機械化回收技術應用水平。3)產品替代方面,研發兼具覆蓋功能性與環境包容性的全生物專用降解膜產品,突破在生產工藝、力學性能和生產成本等方面的關鍵技術瓶頸,基于成熟的試驗示范在特定區域、特定作物上穩步推廣應用,發揮替代傳統PE 地膜的生產潛力。4)機制完善方面,創新監督管理制度,通過收取地膜回收保證金,將惠農補助資金、農業用水、村集體經濟分紅與地膜回收掛鉤等,規范土地流轉和制種地塊種植經營主體大戶在農業生產中的地膜回收行為,有效遏制其對耕地“只用不管”的現象。