作者合同退出權的域外經驗探析與本土規范構建

鄭淑鳳 劉銀良

【摘要】作者合同退出權對解決版權交易中作者的利益受損問題,疏解作者與傳播者間利益分配失衡矛盾具有重要作用。域外較早發展出以美國回歸權和歐盟撤銷權為代表的作者合同退出權。回歸權以固定時間為作者退出合同的觸發點,解決作者在首次議價中因信息不足而出現的許可費過低問題,并通過配套規則解決衍生作品使用糾紛。撤銷權以合同相對方未使用作品為作者退出合同的觸發點,滿足作者發表作品的精神訴求,并推行版權交易“非用即失”原則。結合本土法律背景和產業基礎,我國可綜合借鑒回歸權與撤銷權經驗,構建以合同相對方未使用作品為觸發點的作者合同退出權,細化配套規則,推進“非用即失”的版權交易原則。在文化產業中維護普通作者的合同利益,推進構建靈活、可信的版權交易關系和健康的版權運營生態。

【關鍵詞】著作權合同 回歸權 撤銷權 版權運營 “非用即失”原則

【中圖分類號】G239 【文獻標識碼】A 【文章編號】1003-6687(2024)2-095-11

【DOI】 10.13786/j.cnki.cn14-1066/g2.2024.2.014

隨著我國文化產業的發展與作品開發、改編活動的興起,我國著作權許可或轉讓合同(以下簡稱著作權合同)被廣泛應用。但由于談判地位懸殊和信息不對稱等因素,處于相對弱勢地位的作者在與傳播者談判、締約的過程中容易出現合同利益受損等問題,表現為版權許可期過長、許可費過低、作品未能得到開發傳播甚至被“雪藏”等。近年來,伴隨著我國版權運營業的發展和作品開發平臺化的成熟,大型傳播平臺為保留自身后續版權運營的空間,通過著作權合同“買斷”作者權利,進一步激化了作者與傳播者之間利益分配的矛盾。著作權合同的利益分配失衡成為作者收入過低、喪失作品控制能力的重要動因。[1]2020年5月5日,網絡文學作者群體自發斷更作品以對抗平臺日益嚴苛的著作權合同,[2]凸顯了作者合同利益受損的現實困境。

作者合同退出權是維護作者合同利益、疏解作者與傳播者間矛盾的有效工具。由于版權商業價值的事后性和版權開發活動的不確定性,作者與傳播者在事前難以訂立內容全面、精確的著作權合同,合同具有不完全性,[3]因而更容易陷入履行僵局。如作品市場價值上升后作者困于此前約定的低廉的許可費,或傳播者因市場反饋欠佳、戰略布局調整而不愿開發作品使作品被“雪藏”等,此時,繼續履行著作權合同將給作者帶來不可挽回的損失,作者合同退出權便成為作者利益救濟的最后一道防線。[4]

因此,相關業務工作者和學者從不同層面表達了意見。在“閱文訴常書欣案”中,一審法官認為原合同存在問題,提議作者“解除合同或請求撤銷合同,使雙方合同權利義務歸于終止”。①有學者提出,在特定情況下為作者提供合同退出權,允許作者在作品被“雪藏”時解除合同,但這一提議僅停留在權利構建呼吁階段,未提供具體方案。[5]也有學者提出,以《中華人民共和國民法典》(以下簡稱《民法典》)第563條第2款不定期合同解除權規則為依據,通過擴張解釋在著作權不定期專有許可合同中賦予當事人隨時解除合同的權利。[6]該方案具有較強可行性,但未能覆蓋實踐中廣泛采用的、有明確許可期限的著作權合同。

此外,域外法律實踐經驗提供了探索作者合同退出權的有益方向。一方面,美國與歐盟通過立法、司法實踐,在作者合同退出權的適用要件、行權程序以及法律后果等方面都積累了相對成熟的配套規則,可為我國設計規則提供參考;另一方面,域外作者合同退出權在多年的實踐中已展現出良好的運行效果和產業反饋,可為考察該權利的實際作用和效果影響提供實證素材。

基于此,本文系統考察域外作者合同退出權的規范定位、規則設計和運行實效,在總結經驗教訓的基礎上,分析域外經驗的可行性并提供本土規范構建方案。

一、域外作者合同退出權的法律規范

作者合同退出權,指作者在特定情況下可解除、撤銷或終止合同的權利。域外作者合同退出權主要分為兩種,即以《美國版權法》相關規定為代表的回歸權(reversionary right,也有學者譯為“撤回權”或“終止權”) [7-8]和以歐盟2019年發布的《數字化單一市場版權指令》(Directive on Copyright in the Digital Single Market,以下簡稱《版權指令》)相關規定為代表的撤銷權(revocation right)。回歸權指在作品首次對外許可或轉讓一定期限后,作者可退出合同,使版權“回歸”至手中的權利;撤銷權指在作者轉讓或獨占許可著作權后,合同相對方未使用作品時,作者可退出合同的權利。

部分國家還提供了作者退出合同的“收回權”(或稱“追悔權”),指作者在原作品中表達的“確信”,或思想觀點發生變化時,可退出合同、收回著作權的權利。[9]如德國同時提供了作者“由于相對方不作為而產生的交易撤回”和“在作者的確信發生變更時的交易撤回”等權利,[10]前者屬版權指令中的撤銷權,后者為狹義的收回權。盡管撤銷權與收回權都保護作者的精神利益,但收回權將版權交易效力依托于作者的思想變化,使受讓人通過合同得到的經濟權利缺乏可靠性,導致版權缺乏必要的穩定性,不利于作者開展版權交易。[11]因此,收回權僅被德國、法國等少數國家采用,歐盟在《版權指令》立法時未將其納入。因此,本文主要探討應用范圍廣泛、對市場交易影響較小的回歸權與撤銷權,不論及收回權。

1. 回歸權與撤銷權的規范定位

回歸權與撤銷權的設立目的都是通過法律介入著作權合同,維護作者合同利益。但由于美國與歐盟對作者合同利益的解讀與對法律介入合同限度的認識存在差異,兩項權利的規范定位存在明顯差別。

作為版權法系法域,美國只保護作者在合同交易中的經濟利益。在其看來,作者在著作權合同中面臨的經濟損失,是由于其在初次交易時對作品市場價值不了解所造成的許可費過低。為此,美國在1976年版權法立法中設立回歸權,②允許作者在達到固定時間后退出合同。當作品在市場上充分流通展現其商業價值后,如果其市場價值明顯高于最初報酬,作者及其繼承人可行使回歸權退出合同,獲得第二次議價的機會。③美國未構建系統的著作權合同規范,回歸權成為維護作者合同利益的主要工具。該權利以固定時間的程序性要求為觸發點,將法律對合同的介入維持在最低限度,[12]體現了美國保護交易自由、減少法律干預的價值取向。

作為作者權法系法域,歐盟需同時保護作者在合同交易中的經濟利益和精神利益。為此,法國、德國、荷蘭等國均構建了著作權合同的規范體系,[13]為作者提供全方位保護,并在歐盟《版權指令》中獲得整合統一。在多樣化規范工具中,作者的經濟利益(報酬)作為著作權合同的必備內容,交由合同法定權利義務、合同內容的細化要求和其他輔助規則(如版權補償金、集體管理組織、指導費率等)保護。撤銷權僅用于滿足作者發表作品的精神訴求(由于發表作品非著作權合同必備內容,因此只能通過作者合同退出權即撤銷權加以維護)。在合同相對方未使用作品時允許作者退出合同,收回已轉讓的經濟權利,協調經濟權利轉讓與精神權利保護的沖突。[14]該權利以合同相對方未使用作品為觸發點,司法者需對合同履行情況進行實質評價,體現了歐盟維護實質公平,對交易自由采取必要限制的價值取向。

2. 回歸權與撤銷權的規則設計

在上述目標與定位指引下,美國與歐盟圍繞作者合同退出權的獲得、行使與法律后果,設計與發展配套規則。

(1)適用要件。回歸權以固定時間為適用要件。根據作品完成與發表的不同時間,作者或其繼承人可在簽訂著作權合同35年、56年、75年后行使回歸權終止合同。①

撤銷權則以合同相對方未使用作品為適用要件。結合歐盟成員國規定,使用可分為首次使用和持續使用。多數國家采用首次使用要求,即合同相對方需在簽訂合同的寬限期內使用作品,否則作者可行使撤銷權。一般作品的寬限期為授權或完成作品后2年,如捷克、德國、羅馬尼亞、斯洛文尼亞,也有的為1年,如斯洛伐克,部分國家如德國允許該期限按約定延長至5年;發表周期較為特殊的作品(如報紙)寬限期為3個月,每月出版的雜志寬限期為6個月,其他雜志寬限期為1年。少數國家采用持續使用要求,即只要被授權人在合同授權期內未使用作品,不論此前是否曾有使用行為,作者均可行使撤銷權。如法國《知識產權法典》規定出版商須根據行業慣例持續使用作品,否則作者可退出合同。

考慮到撤銷權旨在維護作者發表作品的利益,若作者同時許可多個合同相對方開發作品,則其中一方的未使用行為并不會阻礙其精神訴求的實現,故撤銷權僅適用于著作權獨占許可或轉讓合同。

(2)行權程序。為避免作者退出合同損害合同相對方的預期利益,威脅版權交易穩定性,回歸權與撤銷權都規定了通知要求和行權時限。

回歸權與撤銷權均要求權利人行權時提前通知合同相對方。由于回歸權的行使取決于作者意愿,作者需在回歸權生效前的2—10年內書面通知合同相對方,載明權利生效日期,并將通知副本交美國版權局備案公示。考慮到存在作者行使撤銷權時合同相對方未使用作品的情況,對此作者僅需提前告知合同相對方并提供合理期限,在合理期限內其仍未使用作品,撤銷權可生效。

為維護版權交易的穩定性,避免合同效力長期處于懸而未決的狀態,回歸權與撤銷權均需在規定時間內行使。回歸權的行權時限為固定時間到期后的5年,過期權利失效。對于因未首次使用作品而產生的撤銷權,《版權指令》允許歐盟成員國要求其只能在特定時限內適用,采取持續使用作品要求的國家無時間限制。

(3)法律后果。回歸權的行使效果表現為合同終止,作者或其繼承人行使回歸權后,原合同終止,合同無效不溯及既往。

盡管撤銷權名為“撤銷”,但《版權指令》并未就其法律后果做統一規定,其實際效果均表現為合同終止,即合同無效不溯及既往。在作者因合同相對方未首次使用作品而行使撤銷權時,由于相對方從未使用作品,此時合同自始無效與自撤銷權行使后無效并無實質差別。而當作者因合同相對方未持續使用作品而行使撤銷權時,相對方若曾使用作品,則合同自始無效會使曾經的作品使用行為失去授權基礎,不具備可執行性,此時行使撤銷權同樣會產生合同終止的法律效果,如采取持續使用要求的法國,其法律規定的退出權為合同終止權。[15]

由于多數歐盟成員國限制撤銷權的適用范圍,因此未產生大規模的衍生作品使用糾紛。但德國聯邦最高法院在案例中強調,作者撤銷原授權合同不應影響后續分許可協議的效力,從而維護市場預期和交易穩定性。[16]

二、域外作者合同退出權的實施效果、市場反饋與規則發展

回歸權與撤銷權的實踐運行,對作者利益和文化市場發展都帶來不同程度的影響,由此引發實踐主體的策略反饋和司法判決中的規則發展。

1. 對作者利益保護的實際效果

回歸權與撤銷權都推進了作者合同利益的保障,但作用群體和效果則各有差異。

(1)回歸權被知名作者用作博利杠桿。在實踐中,回歸權被運用的情況較多,但從司法案例和美國版權局備案數據可以發現,回歸權的行權主體多為知名作品的作者。[17]這是因為回歸權35年至75年不等的漫長時間要求,遠長于多數作品的市場生命周期。考慮到作品的市場價值多與特定時期的市場需求和觀眾偏好相關,[18]普通作品在等待期后多數不再具有較大盈利空間,其作者無行使回歸權的經濟動因。[19]而大多數知名作品已開展諸多開發活動,合同相對方對開發作品已有計劃和投入,因此,作者可以把回歸權作為談判杠桿,向合同相對方謀求更高額的許可費。因此,回歸權便成為少數知名作者的博利杠桿。

為避免知名作者濫用回歸權,美國法院在固定時間要求的基礎上,增加了作者在后續協議中未獲更優利益的適用要件。在考察是否適用回歸權時,法院會考察作者及其繼承人在簽訂合同后是否“通過后續協議獲得更優經濟利益”,若有則不適用回歸權。如在“Milne訴Slesinger案”中,①維尼小熊的作者Milne在1930年將其作品許可授予Slesinger公司,雙方在1983年更新合同并提高許可費。法院考慮到作者在1983年合同中已獲得更優經濟利益,設立回歸權保障經濟利益的目的已實現,因此判定不適用回歸權。

然而,由于在判斷作者是否從后續協議中獲得更優經濟利益時,法院并未提供具體標準,相關做法也增加了行權成本和司法適用的不確定性。如在“英國企鵝出版集團訴美國知名作家Steinbeck案”中,法官以存在后續協議為由拒絕其適用回歸權,②而在“經典傳媒公司訴《靈犬萊西》作者女兒Mewborn案”中,法院則認為后續協議未實質賦予作者及其繼承人更優經濟利益,適用回歸權。③

漫長的等待期與司法適用的不確定性,導致只有少數作者,也就是那些市場中長期成功作品的作者才愿意行使該權利,將其作為謀求更高許可費的杠桿。考慮到美國在回歸權外并未提供其他特殊救濟權利,在回歸權到期前作品就已失寵的大多數作者,無形中被剝奪了其他可能的救濟機會。[20]

(2)撤銷權可作為普通作者的交易防線。有學者通過實證研究發現,撤銷權的出臺使更多作品被使用和開發。[21]由于作者在行使撤銷權時合同相對方已無使用作品的計劃,雙方無利益沖突,作者并無過高的行權風險與成本,甚至無需訴諸法院。這使得普通作者也可以行使該權利,維護發表作品的精神訴求,避免了回歸權僅惠及少數知名作者的局限。同時,撤銷權的存在為作者提供了被“雪藏”后退出合同的機會,作為版權交易利益維護的最后一道防線,降低了普通作者參與版權交易的顧慮和失敗成本。

此外,撤銷權可以與其他合同補充、調整機制配合,共同維護作者利益,使撤銷權的定位和適用范圍更為精細,從而保障規范手段與目的的配適度。美國也有學者認為歐盟體系性地規范著作權合同內容而非僅賦予作者程序性權利,是維護作者合同利益的更優路徑。[22]

2. 版權運營市場的外溢效應與實踐回應

盡管回歸權與撤銷權都促進了更多作品在市場上出現和傳播,但其運行模式的差異導致對文化市場的具體影響有所區別。

(1)回歸權對版權運營的沖擊與回應。美國成熟的文化產業以版權運營為核心,在培育出優秀作品IP后,通過多角度、跨領域的開發運營獲得高額收益。在該運營模式下,市場資源集中于少數知名作品。其作者行使回歸權將破壞前端授權基礎,使后續衍生開發處于不確定狀態,加劇了文化產業投資本就存在的高投入、高風險問題。[23]

對此,美國產業主體采取多種應對措施,避免作者行使回歸權。如部分合同相對方通過向作者提供股票激勵、增加其在作品開發中的話語權等方式,提升合作吸引力,避免作者行使回歸權。在諸多案例中,合同相對方在回歸權行使期前與作者更新合同,提升作者收益,成功避免了回歸權的適用。④部分合同相對方傾向于從法律層面打破作者或其繼承人行使回歸權的基礎,其策略分為兩種。第一,強調在故事和角色創作中集體合作及公司組織引導的作用,或強調與作者具有雇傭關系,將涉案作品劃為雇傭作品。由于雇傭作品版權歸公司所有,回歸權無法適用。如在“漫威系列”案件中,面對鋼鐵俠、蜘蛛俠、黑寡婦等在內的重要角色作者繼承人行使回歸權的情況,漫威以作品創作過程是在公司組織指導下進行為由,主張作者的作品屬于雇傭作品,不適用回歸權。[24]第二,針對作者將權利轉移至專業租借公司管理,由后者進行專業許可交易的市場慣例,[25]主張作者非合同相對方,不能對租借公司與相對方的合同行使回歸權。不過,在近年的案例中,法院否定了第二種策略,認為作者是否將版權交由租借公司管理,并不影響回歸權的適用。①

除市場策略外,立法和司法工作對降低回歸權的市場影響提供了諸多幫助。在回歸權的行使階段,立法機構通過行權通知和備案要求,為合同相對方提供預期準備,并進行公示。在回歸權的行使后階段,為維護后續衍生開發活動的穩定預期,法官明確作者退出合同后,其衍生作品②可依原合同授權條款約定繼續被使用。如在上述“漫威系列”案件中,即便漫威未能獲勝,其仍可使用角色的后續衍生作品。[26]這里的原合同授權條款既包括作者與合同相對方間的合同條款,也包括該相對方與后續衍生作品開發使用者間的合同條款。在“Fred Ahlert音樂公司訴華納音樂公司案”中,③作者創作歌曲并將其許可給華納公司,后者將其制作為歌曲Bye Bye Blackbird,授權給A&M公司制作歌曲錄音并被電影《西雅圖未眠夜》使用。基于電影的成功,A&M公司希望制作該歌曲的電影原聲專輯。在作者行使回歸權后,法院依原合同授權條款的約定,認為盡管作者與華納合同中包含授權其制作原聲專輯的約定,但華納和A&M公司的合同并未包括此用途,A&M公司無權制作該歌曲的電影原聲專輯。通過上述安排,法院保障了市場主體能夠依照回歸權行使前的計劃,繼續使用衍生作品,維護其利益。

但是,嚴格遵守原合同授權條款的規則也引起部分爭議。在“Mills音樂公司訴Snyder案”(以下簡稱“Mills案”)中,④作者將作曲作品授權給出版商Mills 音樂公司,后者將作品轉授權給唱片公司,唱片公司獲得授權后制作并使用衍生作品歌曲Who's Sorry Now?。在作者行使回歸權后,若依唱片公司與出版商的合同約定,唱片公司使用衍生作品Who's Sorry Now?,需要把曲作品的許可費平分給出版商和作者。作者繼承人Snyder認為,出版商在原授權合同被終止后已經無授權基礎,不應繼續獲得許可費分成。美國最高院以5:4的微弱優勢判定需嚴格遵守合同約定,即便出版商已喪失合同授權,但仍可依據原合同約定獲得一半許可費。[27]該判決使中間人(本案中的“出版商”)在喪失版權授權后仍可獲得許可收益,被認為有違版權激勵機制。[28]

(2)撤銷權在文化市場中對版權“非用即失”原則的推行與擴展。撤銷權在市場中推行了“非用即失”的版權交易原則,即如果市場主體獲取版權授權后未使用作品,則會因作者行使撤銷權而失去授權。[29]在撤銷權確立之前,歐盟曾在唱片市場小范圍推行“非用即失”原則。2011年,歐盟通過立法,將表演和錄音制品的權利保護期從50年延長至70年,以補償20世紀五六十年代后期為唱片產業作出貢獻但未能獲得充分收益的音樂家,特別是依賴歌曲銷售而非個人名氣獲利的無特色表演者(由于該類作者并未形成個人名氣,無法通過開展商業活動盈利,其收益主要來源于歌曲的線下銷售與線上點擊)。[30]為確保延長保護期并惠及表演者,歐盟同時推行“非用即失”原則:若50年后唱片公司未提供充足的唱片副本供市場銷售,或者未在網絡上提供作品,則表演者可終止授權合同。⑤《版權指令》的撤銷權被視為“非用即失”原則的升級版,適用范圍從唱片產業擴張至一般作品市場,適用時間從版權保護50年后縮短至著作權合同簽訂后,更能滿足中小作者及時發表作品的精神訴求乃至與銷量掛鉤的經濟利益。

歐盟《版權指令》中撤銷權的統一規定激發了文化產業從業者與作者的熱情。傳統的撤銷權在歐盟部分國家的適用范圍狹窄,如法國僅適用于圖書的線下和電子出版,旨在推進未被傳播與使用的小眾、地域性、稀缺語言的文字作品的傳播,對商業文化市場的影響有限。在《版權指令》的推行過程中,有觀點建議成員國借此契機推進撤銷權的擴張適用,推動作品的充分傳播。[31]盡管回歸權也具有推動更多作品在市場上傳播的客觀效果,[32]但撤銷權以合同相對方未使用作品為標準,能夠更有效地篩選被閑置作品,針對性地賦予作者退出合同、另尋出版發表機會的權利,提升作品的使用率。

由此可以看到,盡管撤銷權最初旨在維護作者發表作品的精神訴求,但其背后“非用即失”的原則對版權運營和文化傳播具有積極影響,使其在推進作品傳播、避免版權資源閑置浪費等方面產生了良好的社會效益。

三、域外經驗的梳理與適用性分析

從域外尤其是歐美的實踐來看,回歸權與撤銷權的定位設計和實施效果深受外部法律背景和產業基礎的影響。我國構建作者合同退出權,有必要總結域外經驗,并結合本土背景探討其可適用性。

1. 域外實踐的經驗總結

結合回歸權與撤銷權實踐,域外作者合同退出權的設計實施經驗總結如下。

(1)回歸權與撤銷權的模式選擇,即作者合同退出權的觸發點設計與規范定位,受所在地域著作權法規的定位和價值取向的影響。回歸權以固定時間為作者退出合同的觸發點,維護作者經濟利益,是美國版權法體系維護作者經濟利益、保護合同自由的產物。撤銷權以合同相對方未使用作品為觸發點,是歐盟作者權法體系維護作者精神利益,對合同自由予以必要干預的產物。

(2)回歸權與撤銷權都有維護作者利益的效果,但回歸權多作用于知名作者,且存在被作者濫用、破壞交易穩定性等風險。為減少濫用風險,美國法院對回歸權適用要件進行加碼,法官在判斷作者是否在后續協議中獲得更優經濟利益時已介入合同,實質評判合同履行情況,背離了立法者采取程序性要求維護合同自由的初衷。[33]相較之下,撤銷權未出現權利濫用風險,也未加碼適用要件,有助于維護普通作者利益訴求,且與其他合同規范措施配合,使得保障利益與規范手段相適應。

(3)實施作者合同退出權有可能影響作品衍生開發的穩定性及版權交易原則,進而影響文化產業。回歸權的實踐表明,作者退出合同會影響合同相對方的預期利益、破壞交易穩定性,引發衍生作品的使用和利益分配糾紛。對此,美國市場衍生出諸多應對策略,傳播者通過將作品認定為雇傭作品避免回歸權的適用;法律系統則通過設立通知備案規則、衍生作品的認定和行使規則,減少回歸權對市場穩定性的沖擊。撤銷權對市場影響相對較小,且在更大范圍內推進了版權交易“非用即失”原則,在維護作者精神訴求的同時,推進作品傳播。

2. 域外經驗的適用性考察

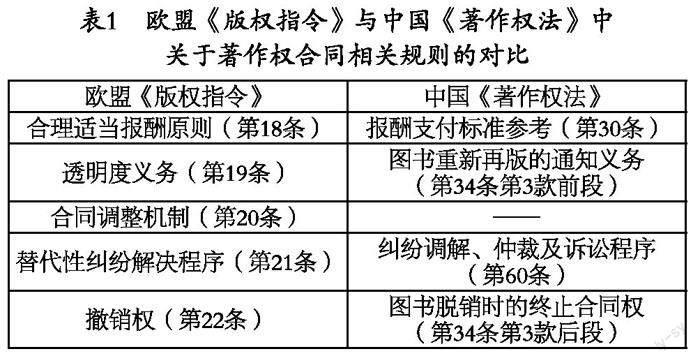

綜上可知,作者合同退出權的設計定位與實施效果受所在地法律背景和產業基礎的影響,其經驗的適用價值需結合我國實際情況進行綜合研判。在法律背景層面,《中華人民共和國著作權法》(以下簡稱《著作權法》)的定位和合同規范的價值取向與歐盟相似,有學習撤銷權規范定位和觸發點設計的可行性。我國與歐盟同屬作者權法系,需兼顧維護作者的經濟與精神利益。在合同實質公平與交易自由的價值取向上,我國與歐盟同樣側重維護合同實質公平,并構建了著作權合同的規范體系。歐盟《版權指令》的多數著作權合同規范都可在《著作權法》中找到對應之處(見表1),盡管我國部分規則的適用范圍更為狹窄,但其主體結構和內容與歐盟規則相似。其中,《著作權法》第34條第3款規定,“圖書脫銷后,圖書出版者拒絕重印、再版的,著作權人有權終止合同”,提供了出版者未使用作品時作者退出合同的權利。該規則與撤銷權相似,可作為我國構建作者合同退出權的法律基礎。①

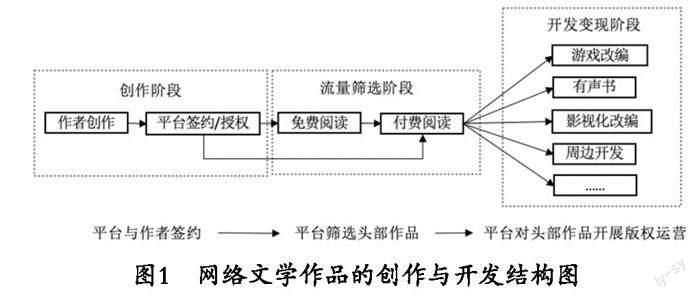

在產業基礎層面,我國文化市場的作品生產、版權運營與網絡平臺經濟結合,呈現出市場集中、產業鏈延長等現象,與前述美國文化市場中市場集中、作品衍生開發產業發達的特點趨同。與域外行使作者合同退出權較為集中的文學和音樂市場相似,[17]我國網絡文學市場呈現出頭部效應明顯、跨界聯動開發等特點,優秀作品具有眾多粉絲和巨大的開發盈利空間。[34]網絡文學平臺成為挖掘、培育頭部作品的選拔平臺,與作者簽約、上架網文(網絡文學作品進入付費閱讀環節)、扶持品牌作家、開展版權運營活動(見圖1)。[35]只有被平臺選中的頭部作品才能獲得相應資源,通過多樣化的改編和開發獲取高額利益,①大量普通作者停留在簽約、篩選階段,難以得到資源投入且被困于合同之中。

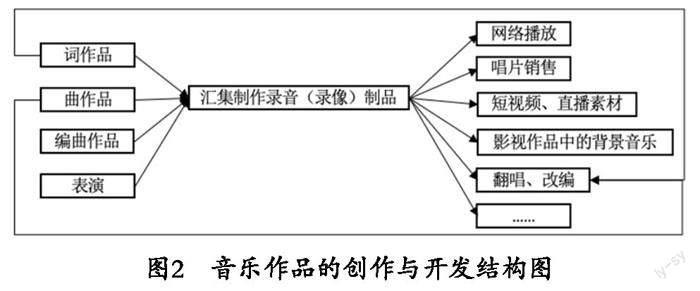

音樂作品在生產與應用兩端的分散結構和對數字化技術的應用,同樣助推了中間環節的集中以及音樂元素衍生開發的多元化。在生產端,音樂作品包含詞、曲、編曲、表演等多個版權或鄰接權客體,權利結構較為分散。在應用端,數字技術的應用破壞了音樂作品的完整性,允許創作者拆分、重組各種要素二創生成新衍生作品,[36]音樂作品成為短視頻、直播、翻唱等衍生作品的素材,應用領域多元而分散。由此,制作公司或平臺成為音樂作品前后兩端的匯集中心,收集素材開展音樂制作,并集中對外使用和開發(見圖2)。這使得在音樂產業中,普通作者只能依賴唱片公司或制作平臺來制作完整的音樂唱片,對版權進行多元開發。海量、分散的普通作者需將作品轉移至專業平臺公司,由此面臨收益過低和作品被忽視、“雪藏”的風險。

上述產業基礎對我國構建作者合同退出權具有現實意義。第一,在中間環節集中的情況下,普通作者的作品被忽視和“雪藏”的風險較高,有待與歐盟法案中撤銷權類似的法律設計來加以保護。無論是市場頭部效應還是作品生產應用的分散結構,都使得我國普通作者更依賴傳播者平臺。而平臺獲得大量作者版權的授權后,受限于資源規模和頭部效應,多將有限的資源集中投入少數頭部作品的開發上,諸多普通作品無法得到推廣、開發,[37]而那些作品被忽視的基層作者恰是文化產業大規模持續發展的基礎。[38]美國法律體系中的回歸權在實踐中僅服務于少數知名作者并成為其博利杠桿,難以維護上述普通作者的權益;而撤銷權以合同相對方未使用作品為觸發點,給被忽視的普通作者另尋他路的機會,值得我國學習借鑒。

第二,我國作品開發產業鏈延長,版權運營的衍生開發復雜,對版權交易的穩定性提出了更高要求,可借鑒《美國版權法》中回歸權的配套規則,穩定交易預期。在文化市場產業鏈延長、作品衍生開發活動繁榮的背景下,數字版權的授權效力具有極強的“波及效應”:[39]如果作者與前端開發者出現合同授權爭議,會導致后續影視化、游戲改編等衍生作品開發陷入停滯。②在產業實踐中,即使原合同相對方未使用和開發作品,但若將相關權利轉讓許可給后續主體,后者開發生產的衍生產品也可能獲得成功。因此,我國若以撤銷權為藍本,構建合同相對方未使用作品時的作者合同退出權,可能面臨作者退出合同后其衍生作品的使用失去授權基礎的風險。對此,回歸權在維護市場交易穩定性中積累了諸多經驗,包括規定通知備案要求、提供衍生作品的認定與使用規則等。盡管回歸權與撤銷權模式不同,但其配套規則都旨在維護交易預期,具有較高的普適性和借鑒價值。

四、我國作者合同退出權的規范構建

結合域外經驗,我國可構建以合同相對方未使用作品為觸發點的作者合同退出權,吸取回歸權實踐經驗,完善配套規則,推進實施“非用即失”的版權交易原則。

1. 建立以合同相對方未使用作品為觸發點的作者合同退出權

如前所述,我國《著作權法》第34條第3款后段提供了作者在相對方未使用作品時退出合同的權利,可作為作者合同退出權的構建基礎。《民法典》第563條合同法定解除權的適用條件中提供了“其他法律規定”的引致條款,允許特別法規定特殊合同解除事由。我國可結合《著作權法》第34條第3款后段與《民法典》第563條的引致條款,構建以合同相對方未使用作品時,作者可解除合同的合同退出權。

當前,《著作權法》第34條第3款后段的兩個問題阻礙了規則適用,需要調整。第一,前置要求過高導致規則被虛置,有待解綁前置要求,推進規則實施。《著作權法實施條例》第29條對該規則適用提出前置要求,即作者需在其出版物脫銷后自行獲得兩份訂單并寄送給出版者,只有在出版者收到訂單6個月內未重印再版時方可退出合同。該要求旨在減少傳統出版業態中出版者審核、編輯、印刷作品付出的成本損失,避免作者隨意退出合同給出版者帶來的損失。[40]但隨著數字技術的成熟和出版業態的發展,出版工作的成本較傳統出版形態有一定幅度的下降。因此,我國可考慮刪除該前置要求,方便更多作者行使該權利,滿足作品傳播的訴求。第二,規則適用范圍過窄,需通過司法解釋或修法擴大適用范圍,提升實踐影響力。當前該規定僅適用于圖書出版合同,考慮到文字作品的授權早已從單純的出版紙質出版物發展為多領域的版權衍生開發,該規則宜從圖書出版合同擴張至一般文學作品的獨占許可合同。同時,在積累適用經驗的基礎上,可考察其對音樂市場等領域的影響,探討進一步擴張適用范圍的可行性。

概言之,我國構建作者合同退出權,并非從無到有的全新制度構建,而是對《著作權法》第34條第3款規定由點及面的規則擴張,及其與《民法典》第563條結合的體系解釋。

2. 細化作者合同退出權的配套規則

作者合同退出權的配套規則包括適用要件、行權程序和后果規則,其對維持市場預期,減少作者退出合同對版權運營的負面影響具有重要作用。

在適用要件上,參考歐盟對“使用”的兩種界定,我國應明確“合同相對方未使用作品”中的使用是指首次使用還是持續性使用。首次使用要求可督促傳播者在獲取授權后盡快使用作品,避免作者可隨時退出合同破壞交易穩定性,應廣泛適用于一般著作權獨占許可或轉讓合同。持續使用要求有助于督促合同相對方持續使用作品,但作者可隨時退出合同動搖交易穩定性,應僅限于需保障作品持續供應的圖書出版業。若采用首次使用要求,立法者需提供合同相對方使用作品的寬限期。我國可借鑒歐盟國家方法,以國內作品開發的一般準備周期為基準,根據不同作品實施分類規定。具體可在立法中采用引致規則的表述,將厘定寬限期長度的任務交給具有專業性和靈活性的行政法規或集體管理組織,并依行業變化進行動態調整。需注意的是,網絡環境下作者選擇簽訂合同而非自行上傳作品,旨在獲得合同相對方的傳播、推廣資源。此時作品使用要求不應局限于將作品置于網絡。如歐盟建議將“開發”與“推廣”納入使用要求。[41]網絡環境下合同相對方是否使用作品,需結合領域特點、是否有推廣措施等進行綜合評判。

從美國回歸權的實施經驗看,合同相對方與作者可能就是否有權利退出合同產生爭議,相對方多以作品為雇傭作品為由排除權利適用。與美國不同,我國《著作權法》規定的一般職務作品與委托作品著作權均屬于作者,即便相對方認為作品屬于一般職務作品或委托作品,作者仍可基于其著作權享有作者合同退出權。為應對合同相對方的其他潛在異議,我國可引用《民法典》對合同解除權爭議的解決機制,允許合同相對方收到行權通知后存在異議時,可向法院提起訴訟或申請仲裁。①但相對方的訴訟或仲裁申請不應阻止作者合同退出權的生效。設計作者合同退出權的目的在于保護弱勢作者的合同利益,若處強勢地位的傳播者僅提起訴訟或仲裁即可抵消合同退出權效力,則否定了其作為形成權(合同解除權)的意義,導致異議權被濫用,[42]進而使雙方陷入訴訟程序的泥淖,違反了設權初衷。

在行權程序上,作者合同退出權的行權程序應包括通知程序和行權時限。作者退出合同,需提前以書面形式通知合同相對方并載明退出時間,并將副本交美國版權局備案,維護合同相對方的知情權和預期利益。借鑒美國回歸權的備案公示規定,我國可將作者退出合同信息納入《著作權法》第8條的權利信息查詢和公示系統,為交易鏈中的其他市場主體提供充分預期。作者合同退出權的行權時限,需結合版權交易的市場周期與交易頻率確定,在為作者退出合同提供充分準備時間的同時,避免時間過長使版權交易效力長期處于懸而未決狀態。我國《民法典》對合同解除權等權利的行權時限多規定為1年。①立法者可以1年為基準,結合市場開發周期進行細微調整。

在法律后果上,我國需明確合同無效是否具有溯及力,并整合作者退出合同后衍生作品的使用規則。在合同無效的溯及力上,域外作者合同退出權的行使效果表現為合同終止,即合同無效不具有溯及力。我國民法以解除制度統合合同解除與合同終止,②一般認為,合同被解除后,未履行的權利義務終止;已履行部分是否具有溯及力則依合同類型不同,一時性合同的解除原則上有溯及力,繼續性合同的解除原則上無溯及力。[43]究其本質,合同解除的溯及力與當事人的合同給付是否存在總體性均衡相關,[44]即雙方是否承擔返還原物、恢復原狀等義務需考察已履行部分是否對等。如在自費出版中,作者向出版社支付費用,但出版社超期未能出版使用作品的,應產生清算效果,要求出版社返還費用。③在衍生作品的使用規則上,我國可借鑒美國經驗,對衍生作品采用較高認定標準并允許市場主體在原合同條款約定的范圍內繼續使用。面對“Mills案”判決的爭議問題,即喪失授權基礎后的中間人是否還可依原合同約定獲得許可收益?應當看到,中間環節主體尋找作品交易機會、推進作品交易的努力和貢獻,在此前許可費收益中已獲得回報激勵,無需在失去授權基礎后繼續獲益。我國應吸取“Mills案”教訓,明確在作者終止原許可合同后,衍生作品使用者需向作者支付許可費,無需向喪失授權基礎的中間人支付許可費。

3. 推進“非用即失”的版權交易原則

歐盟撤銷權在維護作者精神利益外,憑借“非用即失”原則,可促進作品傳播和提升交易效率。我國在作者合同退出權的構建中,可聯合集體管理組織與傳播者平臺,在文化市場推行“非用即失”的版權交易理念。由集體管理組織結合市場實踐,為作者行使合同退出權提供必要指導說明。傳播者平臺應出臺對不同作品的使用計劃,并構建作者退出系統,從而提升作品的使用效率和作者退出合同的便利度。

上述主體合作推進“非用即失”的版權交易原則,有利于在文化市場構建靈活、可信的版權交易關系。在動態層面,作者合同退出權和“非用即失”原則可幫助作品未被使用的作者獲得另尋發表的機會,從社會層面避免作品資源的閑置浪費,提升版權交易靈活性;在靜態層面,作者合同退出權和“非用即失”原則將使用行為與版權交易結合,減少作者被“雪藏”的顧慮,增進雙方信賴基礎,督促平臺與作者從傳統買斷式的版權交易走向相互信賴的合作開發模式,構建版權運營的健康生態。

結語

伴隨版權交易市場的發展,著作權合同中作者與傳播者間利益分配矛盾日漸凸顯。為作者提供著作權合同的退出機制,是保障作者合同利益、減少作者授權顧慮、推動作品開發流通的重要路徑,也是解決作者與傳播者長期以來結構化地位懸殊和著作權合同不完全性帶來問題的有效工具。本文借鑒域外經驗,提出構建以合同相對方未使用作品為觸發點的作者合同退出權,完善配套規則,推進“非用即失”的版權交易原則。希望通過退出權的構建減少作者被“雪藏”的風險,從供給側促進版權交易;通過配套規則避免作者退出合同在市場上可能引起的連鎖反應,推進版權交易的穩定開展;通過推進“非用即失”原則提升版權使用率,減少版權資源的閑置,在整體上提升版權交易水平和質量。長期來看,作者合同退出權的構建完善可彌補我國在作者合同利益保護方面的不足,推進著作權合同法律規范的體系化。

本文從域外經驗探析和本土規范構建角度對相關路徑進行探索和設計。未來仍有待進一步考察我國文化市場中作者與傳播者合同利益分配的復雜訴求,完善乃至修正配套細則,平衡作者保護與市場自治等多重價值。

參考文獻:

[1] 周賀微.“失控”的著作權:作者弱化的著作權自治考察[J]. 華中科技大學學報(社會科學版),2022(6):57-67.

[2] 央視調查:網文作家集體“斷更”風波![EB/OL].[2020-05-08].https://baijiahao.baidu.com/s?id=1666073136484458524&wfr=spider&for=pc.

[3] 奧利弗·哈特,等. 不完全合同、產權和企業理論[M]. 費方域,蔣士成,譯. 上海:格致出版社,上海三聯書店,上海人民出版社,2016:1-3.

[4] Ian R. Macneil. Contracts: Adjustment of Long-Term Economic Relations under Classical, Neoclassical and Relational Contract Law[J]. Northwestern University Law Review, 1978(6): 854-905.

[5] 鐘山,劉遠山. 影視作品著作權許可使用探究——以授權許可合同制度的完善為視域[J]. 天津法學,2016(4):59-63.

[6] 熊琦. 著作權合同中作者權益保護的規則取舍與續造[J]. 法學研究,2022(1):188-204.

[7] 熊琦. 著作權合同實質公平規則形塑[J]. 法學,2020(6):47-62.

[8] 李明德. 美國知識產權法[M]. 北京:法律出版社,2014:341.

[9] 王遷. 我國著作權法中修改權的重構[J]. 法學,2007(11):35-42.

[10] M·雷炳德. 著作權法[M]. 張恩民,譯. 北京:法律出版社,2005:382-384.

[11] 鄭成思. 知識產權法[M]. 北京:法律出版社,2003:379.

[12] Elena Cooper. Reverting to Reversion Rights? Reflections on the Copyright Act[J]. European Intellectual Property Review, 2021(5): 292-297.

[13] Lucie Guibault P, Bernt Hugenholtz. Study on the Conditions Applicable to Contracts Relating to Intellectual Property in the European Union[R].Amsterdam:Institute for Information Law, 2002.

[14] 鄭成思. 版權法[M]. 北京:社會科學文獻出版社,2016:306.

[15] 何蓉. 合同法視域下數字出版著作權問題研究——以法國出版合同改革為借鑒[J]. 科技與出版,2021(5):110-114.

[16] Beck-online die datenbank. Fortbestand von Unterlizenzen beim Erl?schen der Hauptlizenz[EB/OL].[2023-03-24].https://beck-online.beck.de/Dokument?vpath=bibdata%2Fzeits%2Fnjw-rr%2F2012%2Fcont%2Fnjw-rr.2012.1127.1.htm&pos=6.

[17] Joshua Yuvaraj, Rebecca Giblin, Daniel Russo-Batterham, et al. U.S. Copyright Termination Notices 1977-2020: Introducing New Datasets[J]. Journal of Empirical Legal Studies, 2022(1): 250-292.

[18] 理查德·E.凱夫斯. 創意產業經濟學:藝術的商品性[M]. 康蓉,張兆慧,馮晨,等,譯. 北京:商務印書館,2017:xiv,xv.

[19] Ruth Towse. Copyright Reversion in The Creative Industries: Economics and Fair Remuneration[J]. Columbia Journal of Law & the Arts, 2018(3): 467-489.

[20] 崔立紅,梁婉穎. 數字時代版權合同中未知使用方式問題研究: 不完全契約理論的視角[J]. 山東大學學報(哲學社會科學版),2021(1):99-102.

[21] Micheal Karas, Roland Kirstein. More Rights, Less Income? An Economic Analysis of the New Copyright Law in Germany[J]. Journal of Institutional and Theoretical Economics, 2019(3): 420-458.

[22] Jeremy de Beer. Making Copyright Markets Work for Creators, Consumers and the Public Interest[M]// R. Giblin K. Weatherall. What If We Could Reimagine Copyright? Canberra: ANU Press, 2017: 150-166.

[23] Zechariah Chafee. Reflections on the Law of Copyright: I[J]. Columbia Law Review, 1945(45): 503-529.

[24] Eriq Gardner. Marvel Suing to Keep Rights to 'Avengers' Characters from Copyright Termination[EB/OL].[2021-09-24].https://www.hollywoodreporter.com/business/business-news/marvel-suing-avengers-copyright-termination-1235020110/.

[25] Aaron Moss. Copyright Termination and Loan-Out Corporations, Revisited[EB/OL].[2020-10-13].https://copyrightlately.com/copyright-termination-loan-out-corporations/.

[26] Aaron Moss. What's Really Going on In Marvel's Copyright Termination Lawsuits[EB/OL].[2021-09-26].https://copyrightlately.com/marvel-copyright-termination-lawsuits/.

[27] Howard B. Abrams. Who's Sorry Now? Termination Rights and the Derivative Works Exception[J]. University of Detrott Law Review, 1985(62): 183-191.

[28] Lionel Bently, Jane C. Ginsburg. The Sole Right Shall Return to the Authors: Anglo-American Authors` Reversion Rights from the Statute of Anne to Contemporary U.S. Copyright[J]. Berkeley Technology Law Journal, 2010(25): 1475-1600.

[29] Ula Furgal. Interpreting EU Reversion Rights: Why "Use-It-or-Lose-It" Should be the Guiding Principle[J]. European Intellectual Property Review, 2021(5): 283-291.

[30] Andrew Orlowski. Copyright gets "Use It or Lose It" clause, EC ties strings to term extension[EB/OL].[2008-07-16]. https://www.theregister.com/2008/07/16/ec_copyright_term_extension/.

[31] The European Composer and Songwriter Alliance (ECSA), European Writers` Council (EWC). The Right of Revocation in the Copyright Directive: A key "Use It or Lose It" Principle to the Benefit of Creators, Fair Competition and Cultural Diversity[EB/OL].[2018-11-21]. https://composeralliance.org/media/27-ewc.ecsajointlettertomemberstates.rightofrevocation.21.11.pdf.

[32] Paul Heald, Copyright Reversion to Authors (and the Rosetta Effect): An Empirical Study of Reappearing Books[J]. Journal of the Copyright Society of the USA, 2018(1): 59-114.

[33] Peter S. Menell, David Nimmer. Pooh-Poohing Copyright Law`s "Inalienable" Termination Rights[J]. Journal of the Copyright Society, 2010(57): 799-858.

[34] IP行業深度研究報告:頭部IP千億級價值厚積待薄發[EB/OL]. [2022-08-11].https://baijiahao.baidu.com/s?id=1740916061972867425&wfr=spider&for=pc.

[35] 賀子岳,李夢琴. 網絡文學作者成長體系研究[J]. 出版科學,2017(1):24-27.

[36] 威廉·W·費舍爾. 說話算數:技術、法律以及娛樂的未來[M]. 李旭,譯. 上海:上海三聯書店,2013:6.

[37] 蔣舸. 論著作權法的“寬進寬出”結構[J]. 中外法學,2021(2):327-345.

[38] 趙菁,周恒宇. 數字內容產業高質量發展之思——從版權合同看規范網文生產機制及平臺經濟模式[N]. 中國文化報,2021-01-18(7).

[39] 陳丹,崔波,杜智濤,等. 數字版權貿易國際競爭力前沿若干問題研究[J]. 編輯之友,2022(5):5-15.

[40] 鄭淑鳳. 網絡出版合同的《著作權法》規則適用探討[J]. 出版發行研究,2022(12):65-71.

[41] Fair Internet for Performers. The Fair Internet Coalition Welcomes the Adoption of the Copyright Directive as a First, Important Step in the Right Direction in Improving Performers` Rights[EB/OL].[2019-03-26].https://fair-internet.eu.

[42] 劉凱湘. 民法典合同解除制度評析與完善建議[J]. 清華法學,2020(3):152-178.

[43] 崔建遠. 合同法總論(中卷)[M]. 北京:中國人民大學出版社,2012:685-689.

[44] 王文軍. 論繼續性合同的解除[J]. 法商研究,2019(2):159-169.

① 參見上海知識產權法院(2019)滬73民終138號民事判決書。

② 回歸權的雛形出現于英國1911年版的版權法第5(2)條。該規定允許作者繼承人在作者死亡25年后終止授權合同重獲版權,但其出臺主要為解決遵守《伯爾尼公約》版權保護期延長后帶來的出版商長期壟斷版權的風險,是版權保護期續展制度的變形,該規則與法定許可綁定適用,與現代意義上的回歸權有實質差別。本文探討作者合同退出權,對該規定不做單獨討論。

③ 參見Mills Music, Inc. v. Snyder. 469 U.S. 153, 172-73 (1985)。

① 根據《美國版權法》,在1978年1月1日后轉讓、許可的作品的作者或其繼承人自作品轉讓、許可35年后可行使回歸權。在1978年1月1日處于首個版權續展期中的作品,作者或其繼承人自獲得最初版權之日起滿56年與1978年1月1日,兩者中較晚的時間開始可行使回歸權。在1998年《桑尼·波諾版權期限延長法案》生效時,處于續展期的作品,其作者或繼承人自獲得最初版權之日起75年后可行使回歸權。多數作品作者或其繼承人適用35年規定。

① 參見Milne ex rel. Coyne v. Stephen Slesinger, Inc., 430 F. 3d 1036 (9th Cir.2005), cert. denied, 126 S. Ct. 2969 (2006)。

② 參見Penguin Group v. Steinbeck, 537 F. 3d 193 (2d Cir. 2008)。

③ 參見Classic Media v. Mewborn, 532 F.3d 978 (9tH Cir. 2008)。

④ 參見Milne ex rel. Coyne v. Stephen Slesinger, Inc., 430 F. 3d 1036 (9th Cir.2005), cert. denied, 126 S. Ct. 2969 (2006),以及Phillies v. Harrison/Erickson, Inc., 19-CV-07239 (VM)(SN)。

① 參見Waite v. UMG Recordings, Inc., 1:19-cv-01091, (S.D.N.Y.)。

② 此處的衍生作品,需較原作品產生明顯可區分的變化,僅通過技術訓練獲得的新成果不構成衍生作品。如將曲作品修改為適合用鋼琴演奏的曲譜只涉及對作品傳播媒介的轉化,不構成衍生作品。參見Woods v. Bourne Co., 60 F 3d 978 (2d Cir. 1995)。

③ 參見Fred Ahlert Music Corp. v. Warner/Chappell Music, Inc., 155 F.3d 17 (2d Cir. 1998)。

④ 參見Mills Music v. Snyder, 469 U.S. 153 (1985)。

⑤ 參見Directive 2011/77/EU, Article 3. 2(a)。

① 《著作權法》曾嘗試構建著作權合同中的作者退出權,但未得到充分適用和發展。我國1990年版《著作權法》第26條規定,“合同的有效期限不超過十年。合同期滿可以續訂”。允許作者在10年后自動退出合同,根據市場近況與作品價值決定后續版權交易的相對方、期限、范圍和費率等。該規定通過縮短合同期限,避免作者長期被困于不公平合同。但彼時我國版權交易的市場化不足,該規定并未得到廣泛適用,隨即在2001年修法時被刪除。

① 如閱文集團將作者分為候補作者、小說家、簽約作者、銀牌作家、金牌作家、黑金作家。其中,候補作者、小說家等級的作者無平臺優惠扶持;簽約作者與銀牌作家可享受閱文集團編輯、美工、市場和專業宣傳等服務;金牌作家與黑金作家可享受平臺推廣資源,并獲得可觀收益與股票激勵。

② 參見北京市海淀區人民法院知識產權典型案例“三生三世十里桃花游戲開發協議糾紛案”;上海市第二中級人民法院(2014)滬二中民五(知)初字第83號民事判決書。

① 《民法典》第565條規定:“解除合同應當通知對方,自通知對方時解除……對方對解除合同有異議的,任何一方當事人均可以請求人民法院或者仲裁機構確認解除行為的效力。當事人一方未通知對方,直接以提起訴訟或者申請仲裁的方式依法主張解除合同,人民法院或者仲裁機構確認該主張的,合同自起訴狀副本或者仲裁申請書副本送達對方時解除。”

①《民法典》第564條中有關合同解除權的行使期限、第152條中有關一般民事法律行為撤銷權的行使期限、第462條中有關返還原物請求權行使期限、第541條中有關債權人撤銷權行使期限、第663條中有關贈與人撤銷權行使期限等,均為1年。

②《民法典》第566條規定:“合同解除后,尚未履行的,終止履行;已經履行的,根據履行情況和合同性質,當事人可以請求恢復原狀或者采取其他補救措施,并有權請求賠償損失。”

③ 參見杭州市下城區人民法院(2019)浙0103民初6611號民事判決書;北京市西城區人民法院(2018)京0102民初20151號民事判決書。

Extraterritorial Experience and the Construction of Local Norms of Authors' Contract Withdrawal Right

ZHENG Shu-feng1, LIU Yin-liang2(1. Intellectual Property School, East China University of Political Science and Law, Shanghai 201620, China; 2. Law School, Peking University, Beijing 100871, China)

Abstract: The authors' withdrawal right plays an important role in solving the problem of damages to the authors contract interests and resolving the imbalance of interest distribution between authors and disseminators. The authors' contract withdrawal right, represented by the reversionary right in America and the revocation right in European Union, developed earlier aboard than in China. The reversionary right is triggered by a fixed time and aims to solve interest damage caused by the lack of information in the first negotiation. Supporting rules of reversionary right can protect the expectation interests of the other contracting parties and resolve disputes over the uses of derivative works. The revocation right is triggered by the non-uses from the other contracting party and aims to protect authors' spiritual demand to publish their works. The enforcement of revocation right entails the principle of "use it or lose it" in copyright trading and promotes the uses of works. Combining with local legal basis and market background, legislators can draw lessons from extraterritorial experience, establish authors withdrawal right triggered by the non-uses from the other contracting party, refine the supporting rules, and promote the principle of "use it or lose it". Based on the above measures, legislators can safeguard the contractual interests of ordinary authors in the cultural industry, and promote the construction of flexible and credible copyright trading relations and healthy copyright management ecology.

Keywords: copyright contract; reversionary right; revocation right; copyright management; the principle of "use it or lose it"

(責任編輯:張茂)

基金項目:司法部法治建設與法學理論研究課題“人工智能生成物的知識產權法律問題研究”(21SFB4053)

作者信息:鄭淑鳳(1993— ),女,山東鄒平人,華東政法大學知識產權學院師資博士后,主要研究方向:著作權法、科技法;劉銀良(1966— ),男,山東菏澤人,北京大學法學院教授、博士生導師,主要研究方向:知識產權法、科技法。