廣東興寧大坪地區(qū)花崗巖風(fēng)化殼離子吸附型稀土礦成礦特征

李 炫

(廣東省核工業(yè)地質(zhì)局二九二大隊(duì))

粵東北梅州地區(qū)作為我國(guó)南方花崗巖風(fēng)化殼離子吸附型稀土礦的重點(diǎn)成礦區(qū),是國(guó)內(nèi)較早開采離子吸附型稀土礦的產(chǎn)地之一,具有大的稀土資源找礦潛力,而且礦床開采成本低,開采技術(shù)較簡(jiǎn)單,礦山建設(shè)生產(chǎn)周期短,是我國(guó)重要的稀土礦床類型[1],具有極大的社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益和研究意義。

興寧市大坪地區(qū)位于廣東省梅州市西南部,處于武夷山鈾-鎢-鉬-鉛鋅-稀土-金銀成礦帶東段,屬于羅浮復(fù)式巖體的一部分,羅浮巖體目前已發(fā)現(xiàn)1處大型稀土礦床,多處小型稀土礦床和稀土礦點(diǎn),是重要的稀土成礦潛力區(qū)。前人對(duì)羅浮復(fù)式巖體的年齡時(shí)代、熱液活動(dòng)期次、巖石地球化學(xué)特征、放射性分布特征和含礦專屬性等方面進(jìn)行了研究[2-3],主要對(duì)羅浮巖體的鈾-鎢-鉬等多金屬礦產(chǎn)進(jìn)行了成礦規(guī)律研究及成礦預(yù)測(cè),但是對(duì)于區(qū)內(nèi)離子吸附型稀土礦的稀土賦存特征,含礦母巖、地形地貌、風(fēng)化殼等與礦體關(guān)系特征,以及控礦因素、找礦標(biāo)志等方面研究程度低。以廣東省梅州市興寧大坪地區(qū)羅浮巖體為研究分析對(duì)象,對(duì)花崗巖風(fēng)化殼中的稀土礦成礦地質(zhì)特征、產(chǎn)出位置、富集規(guī)律和找礦標(biāo)志進(jìn)行總結(jié)探討,以期為區(qū)內(nèi)尋找同類型礦產(chǎn)指明方向。

1 區(qū)域地質(zhì)背景

大坪地區(qū)處于河源深斷裂帶的南西端,同時(shí)位于北東向惠陽—蕉梅火山噴發(fā)帶,東西向和平—大埔火山噴發(fā)帶的交匯部位,處于南嶺斷褶構(gòu)造巖漿巖帶東段的羅浮巖體內(nèi)。

大坪地區(qū)處于北東向河源深斷裂帶和大塘斷裂夾持的斷陷帶內(nèi),區(qū)內(nèi)大面積出露震旦系(Z)淺變質(zhì)巖,少量古近系(E)碳質(zhì)頁巖、白色泥巖和砂巖。區(qū)內(nèi)中三疊世—早白堊世巖漿活動(dòng)強(qiáng)烈而頻繁,屬于多期次巖漿活動(dòng)與多次成礦熱液活動(dòng)中心疊加部位。區(qū)內(nèi)斷裂構(gòu)造從印支期至燕山晚期均有發(fā)育,北西向、北北東、近東西、近南北向次級(jí)構(gòu)造極為發(fā)育,構(gòu)造應(yīng)力場(chǎng)多次擠壓拉張的轉(zhuǎn)變過程,形成對(duì)偶斷裂不發(fā)育的單邊式斷陷帶,且深部地幔成礦流體活動(dòng)明顯,具有理想的成礦環(huán)境(圖1)。

2 礦床地質(zhì)特征

2.1 礦區(qū)地層特征

礦區(qū)位于興寧市大坪鎮(zhèn)東南部,區(qū)內(nèi)出露地層主要為震旦系壩里組(Zb)、下白堊統(tǒng)合水組(K1h)、上白堊—古新統(tǒng)丹霞組(K2E1dx)。震旦系壩里組,中厚層狀,傾向以北西方向?yàn)橹鳎瑑A角50°~69°,主要巖性為石英片巖、云母片巖、變質(zhì)粉砂巖、板巖、千枚巖等,局部夾少量的長(zhǎng)石石英砂巖、石英巖;下白堊統(tǒng)合水組,總體傾向北東向,傾角36°~73°,主要巖性為石英砂巖、長(zhǎng)石石英砂巖、石英巖、石英和長(zhǎng)石,此外還有少量片巖、泥巖、泥灰?guī)r等,下白堊統(tǒng)與下伏地層呈角度不整合接觸關(guān)系;上白堊—古新統(tǒng)丹霞組,總體傾向南東,傾角25°~36°,上部巖性主要為鈣質(zhì)砂頁巖夾泥灰?guī)r,下部巖性為粗砂巖、砂巖、粉砂巖。

2.2 斷裂構(gòu)造特征

區(qū)內(nèi)斷裂構(gòu)造較發(fā)育,按構(gòu)造走向可分為北東向、近東西向和北西向、近南北向4 組,主要以北東向、近東西向?yàn)橹鳎浯螢楸蔽飨颉⒔媳毕颍煌较虿煌?jí)別的斷裂構(gòu)造相交匯部位往往能夠形成良好的成礦空間,控制了區(qū)內(nèi)稀土礦床的分布。

2.3 巖漿巖特征

區(qū)內(nèi)中三疊世—早白堊世巖漿活動(dòng)頻繁,具有明顯的多期、多階段性,巖石種類從基性、中性、酸性到偏堿性均有分布,以早侏羅世花崗巖(γJ1)為主,呈巖基狀產(chǎn)出。按侵入先后順序依次有中三疊世中粒花崗閃長(zhǎng)巖(γδT2)、中三疊世中細(xì)粒黑云母花崗巖(γT2)、早侏羅世斑狀黑云母花崗巖(γJ1)、早白堊世中細(xì)粒黑云母花崗巖(γK1);區(qū)內(nèi)出露有較多的酸性巖脈和中基性巖脈,為區(qū)內(nèi)提供成礦熱源和礦化劑。

3 礦體特征

3.1 礦體特征

大坪地區(qū)稀土礦體主要賦存早侏羅世中細(xì)粒—中粗粒斑狀黑云母花崗巖(γJ1)和早白堊世中細(xì)粒黑云母花崗巖(γK1)風(fēng)化殼中,主要產(chǎn)于中細(xì)粒花崗巖近地表處的全風(fēng)化層及半風(fēng)化層的上部。中細(xì)粒、中粗粒花崗巖全風(fēng)化、半風(fēng)化的發(fā)育程度與巖體構(gòu)造裂隙發(fā)育程度及地形關(guān)系較為密切。礦體形態(tài)總體呈似層狀,少部分呈透鏡狀,隨地形起伏而變化,其產(chǎn)出及形態(tài)受花崗巖風(fēng)化殼控制。本區(qū)的花崗巖風(fēng)化殼離子吸附型稀土礦主要產(chǎn)于風(fēng)化殘丘型低平小山丘的山脊及緩坡地段,礦區(qū)的地形地貌及花崗巖的風(fēng)化發(fā)育程度嚴(yán)格控制了稀土礦體的規(guī)模、形態(tài)和產(chǎn)狀。離子吸附型稀土礦總體順山勢(shì)產(chǎn)出,一般靠近山頂、山脊處礦體較厚,靠近山溝較薄,甚至無礦。

3.2 礦石質(zhì)量

礦石主要為土狀和砂土狀的全風(fēng)化花崗巖,部分為呈半巖土狀的半風(fēng)化花崗巖。殘坡積土和全風(fēng)化礦石結(jié)構(gòu)松散,原巖結(jié)構(gòu)基本被破壞。

礦石呈土紅色、灰白色、淺灰黃色、褐黃色,礦物成分主要為石英、高嶺土、水云母、蒙脫石等黏土礦物,少量未完全風(fēng)化的長(zhǎng)石殘晶等。稀土礦呈離子狀,主要被黏土礦物所吸附。

3.3 稀土礦的賦存形式

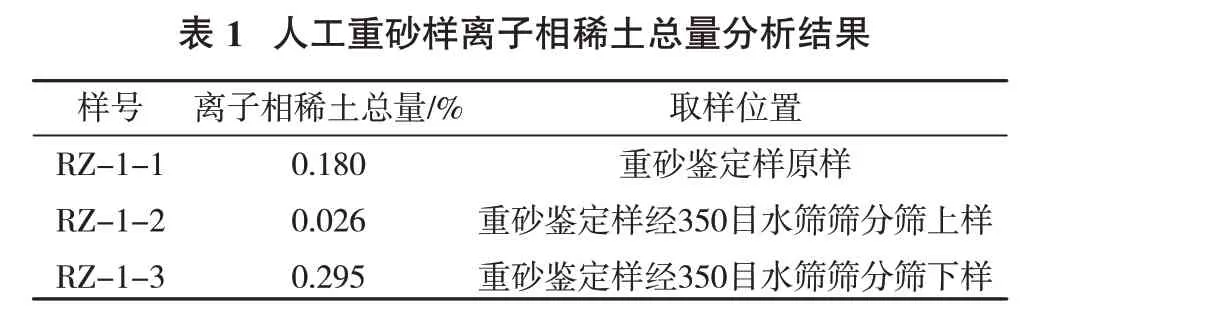

稀土礦在礦石以離子吸附相、礦物相、類質(zhì)同象3 種形式進(jìn)行分布。通過對(duì)稀土礦礦石進(jìn)行人工重砂離子相稀土總量分析結(jié)果(表1),礦石原礦的離子相稀土ω(REO)品位為0.180%;黏土礦物中的離子相稀土ω(REO)品位為0.295%,占全礦物離子相的比例為74.21%。由此可見,礦石中離子相稀土主要賦存在花崗巖風(fēng)化殼的黏土礦物中。

?

對(duì)礦區(qū)6 個(gè)樣品進(jìn)行全相及離子相稀土氧化物分析,ω(REO)品位為0.064%~0.205%,ω(REO)平均品位0.105%,ω(REO)全相品位在0.091%~0.280%,ω(REO)平均質(zhì)量分?jǐn)?shù)0.134%,離子相稀土占全相稀土總量的64.65%~89.83%,平均79.11%。花崗巖風(fēng)化殼發(fā)育程度不同,使得離子相稀土比例發(fā)生變化,且風(fēng)化殼越發(fā)育,離子相稀土占比越大。樣品全相、離子相及二者比值分析結(jié)果見表2。

?

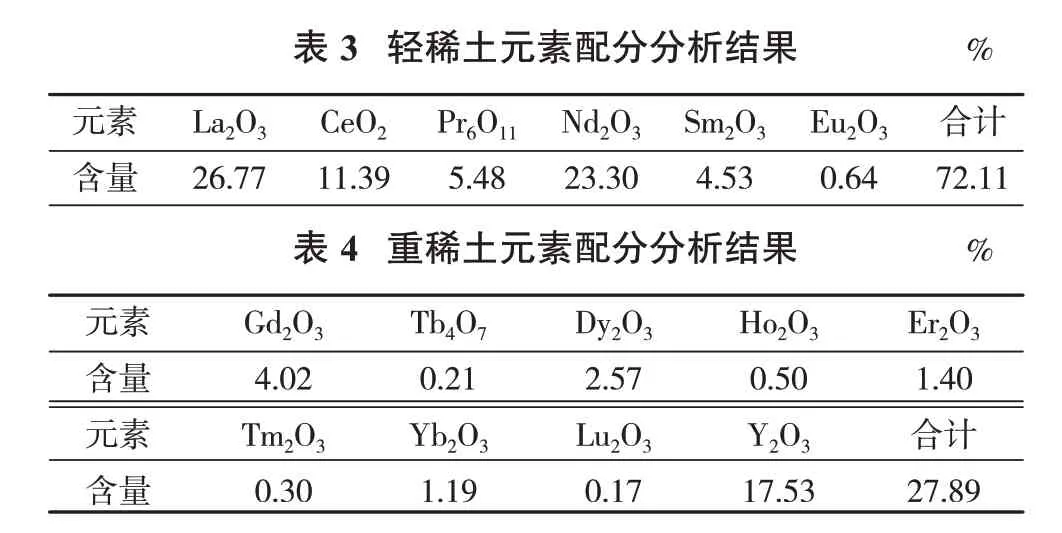

3.4 稀土元素的配分及變化情況

通過在大坪地區(qū)采集的樣品進(jìn)行組合樣稀土元素的配分分析,分析結(jié)果顯示(表3、表4),原礦中輕稀土組占72.11%;重稀土組占27.89%。輕、重稀土比為2.59∶1,其中輕稀土占有率大于50%,本礦屬以輕稀土為主的稀土礦。

本礦輕、重稀土在垂直方向上富集現(xiàn)象明顯,輕稀土主要富集在全風(fēng)化層,重稀土基本富集在半風(fēng)化層上部。由風(fēng)化層的淺部到深部,輕稀土占比逐漸減少,重稀土占比逐漸增加(圖2)。

?

4 花崗巖風(fēng)化殼分布規(guī)律及成礦特征

4.1 花崗巖風(fēng)化殼的分布規(guī)律

礦區(qū)處于亞熱帶溫暖潮濕的季風(fēng)氣候區(qū),雨水充沛,地表植被茂盛,利于巖石風(fēng)化的有機(jī)酸物質(zhì)豐富,區(qū)內(nèi)硅化帶、硅化破碎帶、中基性巖脈和裂隙等發(fā)育,造成區(qū)內(nèi)巖石風(fēng)化作用強(qiáng)烈,以化學(xué)風(fēng)化為主,從而發(fā)育形成大面積的花崗巖風(fēng)化殼。通過地表花崗巖風(fēng)化殼調(diào)查及鉆孔揭露結(jié)果,并參考其他地區(qū)花崗巖風(fēng)化殼離子吸附型稀土礦資料[4-8],認(rèn)為花崗巖風(fēng)化殼結(jié)構(gòu)模式自上而下可分為4層(圖3)。

(1)腐殖層為淺灰色,植物根莖發(fā)育,主要由黏土、石英及腐殖土組成。該層發(fā)育不規(guī)則,一般厚0~0.8 m,部分地段不發(fā)育該層,不含稀土礦。

(2)殘坡積層主要為土黃色、淺淡黃色,少量褐紅色,主要由黏土、砂、礫石及花崗巖風(fēng)化碎屑等組成,局部含植物碎屑,層厚0~6.5 m,一般厚度0.5~2.0 m。該層稀土含量較低。

(3)全風(fēng)化層呈黃色—肉紅色、磚紅色;風(fēng)化呈松散土狀,手捏呈團(tuán)狀、土狀,巖心呈泥狀,可塑—硬塑性;原巖結(jié)構(gòu)基本被破壞,除石英外,其他礦物已風(fēng)化為黏土礦物;黏土礦物含量高,主要為高嶺石和絹云母、綠泥石等,厚度0.5~30 m。該層稀土含量最高,為稀土礦主要富集部位。

(4)半風(fēng)化層呈灰白、褐黃色,半巖半土狀,巖石風(fēng)化裂隙發(fā)育,受外力作用巖石易裂開,遇水出現(xiàn)崩解,巖心呈砂土狀、碎塊狀。基本保持原巖結(jié)構(gòu)和顏色,長(zhǎng)石已風(fēng)化成高嶺土和絹云母,黏土礦物含量20%~30%。該層厚度2.8~10.3 m。該層稀土礦品位不均勻,部分地段輕稀土占比減少,重稀土占比和品位有增高趨勢(shì)。

半風(fēng)化層之下為花崗巖基巖,不含離子吸附型稀土礦。

4.2 離子吸附型稀土礦成礦特征

從水平方向上看,離子吸附型稀土礦品位與風(fēng)化殼風(fēng)化發(fā)育程度及厚度呈正相關(guān)。稀土含量在風(fēng)化殼的垂直方向上,有明顯的分帶性,稀土礦主要集中在風(fēng)化殼中部的全風(fēng)化層中。從礦區(qū)稀土礦平均品位看,全風(fēng)化層稀土含量高于半風(fēng)化層稀土含量。稀土礦品位呈現(xiàn)中間富、上下貧的富集特點(diǎn),這是風(fēng)化殼型稀土礦的典型特征[8](圖4)。

5 找礦方向分析

5.1 風(fēng)化殼型稀土礦找礦標(biāo)志

根據(jù)大坪地區(qū)花崗巖吸附型離子吸附型稀土礦成礦富集規(guī)律,總結(jié)區(qū)內(nèi)離子吸附型稀土礦的找礦標(biāo)志。

(1)巖體標(biāo)志:大面積出露花崗巖體,以中細(xì)粒和中粗粒花崗巖為主要找稀土礦對(duì)象。

(2)區(qū)域性構(gòu)造標(biāo)志:區(qū)域性構(gòu)造夾持部位的花崗巖體內(nèi)部次級(jí)構(gòu)造裂隙發(fā)育,尤其是不同方向不同級(jí)別的構(gòu)造裂隙發(fā)育,構(gòu)造的破壞作用有利于花崗巖體的風(fēng)化,促進(jìn)花崗巖石的風(fēng)化發(fā)育,為稀土礦風(fēng)化富集提供有利條件。

(3)地形地貌標(biāo)志:平緩的地形地貌是風(fēng)化殼離子吸附型稀土礦富集的主要部位,低山丘陵地貌及相對(duì)高差小平緩的山脊、山坡的風(fēng)化殼發(fā)育程度較高,風(fēng)化土保存較好,有利于稀土礦吸附在黏土礦物中,富集形成礦體。

(4)風(fēng)化殼標(biāo)志:含礦母巖的風(fēng)化殼厚度越大,越有利于稀土礦的富集,形成的稀土礦體越厚,礦床的規(guī)模越大。

5.2 找礦方向

根據(jù)找礦標(biāo)志分析,區(qū)內(nèi)大范圍發(fā)育的羅浮復(fù)式巖體是富含稀土礦的含礦母巖,在巖體的中部大坪地區(qū)以及北東部平遠(yuǎn)縣黃畬地區(qū)均有好的找礦成果。根據(jù)成礦規(guī)律,分別在大坪地區(qū)外圍的嶺北河、大塘等地段,羅浮巖體北部的羅浮地區(qū)以及西南部的龍川回龍地區(qū)一帶圈出風(fēng)化殼發(fā)育部位,并對(duì)風(fēng)化殼進(jìn)行刻槽取樣分析,均發(fā)現(xiàn)了較好的稀土礦化,大部分達(dá)到離子吸附型稀土礦工業(yè)品位,找礦前景和找礦潛力大。

6 結(jié) 論

(1)大坪地區(qū)花崗巖風(fēng)化殼稀土礦屬于離子吸附型輕稀土礦,礦體主要產(chǎn)于早侏羅世至晚白堊世中細(xì)粒花崗巖風(fēng)化殼中,礦體主要賦存在全風(fēng)化層中,少量賦存在半風(fēng)化層中,礦體的分布受地形地貌及風(fēng)化殼發(fā)育程度控制,在平緩的山坡(脊)中風(fēng)化殼厚度較厚,稀土礦品位較高,溝谷處則風(fēng)化殼厚度較薄,品位較低。

(2)花崗巖風(fēng)化殼垂直方向上總體分為4 層,稀土含量在垂直方向上有明顯的分帶性,稀土礦主要集中在風(fēng)化殼中部的全風(fēng)化層,中輕稀土元素(LREE)主要富集在風(fēng)化殼中下部的全風(fēng)化層中,而重稀土元素(HREE)更趨于富集在風(fēng)化殼下部的半風(fēng)化層中,稀土元素(REE)總體富集在風(fēng)化殼的中下部。

(3)花崗巖風(fēng)化殼離子吸附型稀土礦的找礦標(biāo)志可以概括為區(qū)域性構(gòu)造、大面積出露的花崗巖巖體、平緩的地形地貌以及風(fēng)化殼厚度四大標(biāo)志。以區(qū)域性構(gòu)造夾持范圍內(nèi)的各種裂隙發(fā)育,尤其是風(fēng)化裂隙發(fā)育的花崗巖巖體為主要找礦對(duì)象,重點(diǎn)調(diào)查低山丘陵地貌及相對(duì)高差小的平緩山脊、山坡的花崗巖風(fēng)化殼發(fā)育程度較高的成礦遠(yuǎn)景區(qū)。

(4)根據(jù)找礦標(biāo)志分析認(rèn)為,羅浮復(fù)式巖體是富含稀土礦的含礦母巖,具有極大的找礦前景和找礦潛力,為區(qū)內(nèi)找礦突破指明了方向。