奧斯卡最佳國際影片獎“國際性”引發爭議

田英

奧斯卡主辦方美國電影藝術與科學學院(下簡稱“學院”),在2019年4月對最佳外語片獎的評獎規則進行過一次重大調整,將最佳外語片(Best Foreign Language Film)改名為最佳國際影片(Best International Feature Film)。在次年的第92屆奧斯卡頒獎典禮上,韓國影片《寄生蟲》創造了歷史,不僅成為首部獲得奧斯卡最佳影片獎的非英語電影,更摘得更名后的首個最佳國際影片獎,《寄生蟲》還獲得了最佳導演和最佳原創劇本2項大獎。

學院之所以對這一類別重新命名,是出于努力實現成員多元化和接納全球電影制作團體的考慮。時任國際電影委員會聯合主席拉里·卡拉謝夫斯基(Larry Karaszewski)和戴安娜·韋爾曼(Diane Weyermann)當時曾發表過一份聲明,“‘外國這個說法,在如今全球電影業中已經過時了,我們相信‘國際影片這個稱呼更能代表這個類目,意在宣傳更為包容的電影觀念和全球性的電影藝術。”

近年來,奧斯卡曾被擬人化為一位刻板無聊的“老白男”(該獎項背后的推動者和中堅力量確實是這樣一群人)。為了擺脫這一印象,學院出臺了多項改革舉措,極力強調電影文化的多元發展,將“最佳外語片”改名顯然也是嘗試之一。

自2020年《寄生蟲》獲獎以來,已經有《米納里》《駕駛我的車》和《西線無戰事》等國際(或主要演員為非英語的)影片入圍奧斯卡最佳影片提名。今年也有《墜落的審判》《過往人生》和《利益區域》3部影片入圍。盡管如此,入圍最佳國際影片獎項的作品,仍然難以稱得上“國際化”,因為歐洲影片在提名和獲獎量上都遙遙領先。

在《寄生蟲》獲獎后的3年里,僅有一部亞洲影片獲得最佳國際影片獎提名,即2022年獲獎的日本影片《駕駛我的車》。丹麥的《酒精計劃》和德國的《西線無戰事》則分別于2021年和2023年獲獎。其余12部獲最佳國際影片提名的作品中,8部來自歐洲,2部來自亞洲,非洲和拉丁美洲各有1部。

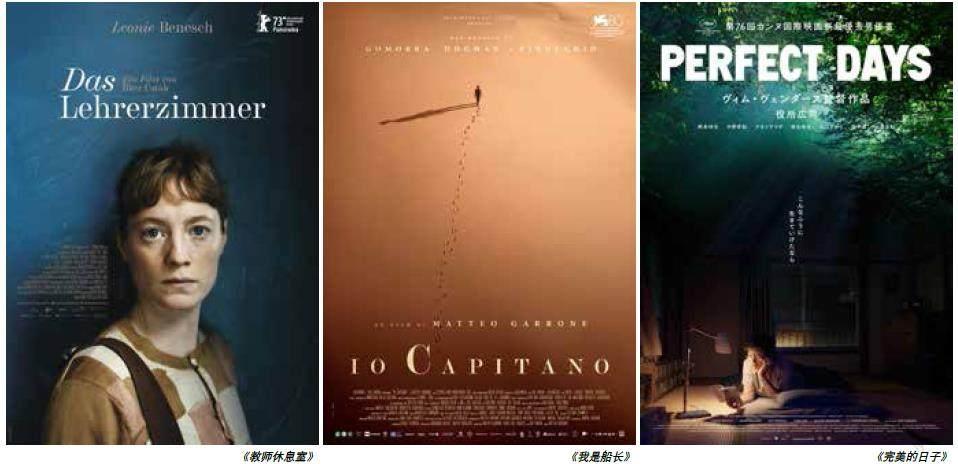

今年最佳國際影片獎入圍者的國別占比也差不多:5部提名影片中,有4部來自歐洲,1部來自亞洲,非洲和拉丁美洲國家影片無一入圍。但有兩點需要注意:入圍的日本影片《完美的日子》由3次獲得奧斯卡提名的維姆·文德斯(Wim Wenders)執導,他也是“新德國電影運動”的代表人物之一;意大利影片《我是船長》(Io Capitano)由馬泰奧·加羅內(Matteo Garrone)執導,講述兩個塞內加爾少年移民到意大利的故事,影片主要在塞內加爾和摩洛哥拍攝,但仍被歸類為意大利影片。其他獲得提名的還有德國影片《教師休息室》(The Teachers Lounge)、西班牙影片《絕境盟約》(Society of the Snow)和英國影片《利益區域》。

歐洲影片統領奧斯卡最佳國際影片提名不僅僅是趨勢,更是現狀。自費德里科·費里尼在1957年憑《大路》(La Strada)贏得首屆奧斯卡最佳外語片獎以來,這一獎項已經57次花落歐洲國家,相比亞洲的9次、拉丁美洲的5次和非洲的3次,歐洲國家影片獲獎次數之多,令人咋舌。在歐洲國家中,意大利影片14次獲得該獎項,法國影片以12次緊隨其后,非歐洲國家獲獎次數最多的為日本(5 次),其次是阿根廷(2次)和伊朗(2次)。

具有諷刺意味的是,在文化多樣性方面,非虛構類影片完勝最佳國際影片。

今年獲得奧斯卡最佳紀錄片提名的5部作品均為國際制作。《博比·維內:人民的總統》講述了博比·維內以烏干達說唱歌手身份涉足政壇并參選總統的過程。邁特·阿爾韋迪執導的《永恒的記憶》,探討了智利記者奧古斯托·貢戈拉和演員妻子保利娜·烏魯蒂亞的婚姻關系,以及他們如何與阿爾茲海默癥斗爭。卡烏塞爾·本·哈尼婭執導的《奧勒法的女兒們》講述一位突尼斯婦女帶著兩個女兒逃離家鄉的故事。加拿大影片《屠虎》記錄了一名印度男子在女兒遭受侵犯后為正義而戰的故事。米斯蒂斯拉夫·切爾諾夫執導的《馬里烏波爾的20天》講述一群記者在俄烏戰爭期間被困在烏克蘭城市馬里烏波爾的經歷。

《寄生蟲》在舉起奧斯卡小金人的幾周前,獲得了金球獎最佳國際影片獎。導演奉俊昊在獲獎當晚的感言中,曾直言不諱地質疑好萊塢的文化單一性,并希望好萊塢能夠接納電影制作在全球范圍內取得的成就,“一旦你們克服了‘字幕這道只有1英寸高的障礙,更多令人贊不絕口的電影佳作,將呈現在你們面前。”

如今,字幕或許已不再是學院成員的最大障礙,但也許很多成員都需要超越地理邊界,去發現那些雖然符合學院評選標準,卻從未在奧斯卡典禮上留下印記的國家(及地區)的影片,并將之納入候選作品范圍。

第96屆奧斯卡頒獎典禮將于美國當地時間3月10日晚間舉行。