β-微管蛋白在不同部位結腸癌組織中表達差異及與患者預后相關性

張 婷, 姚寧華, 王 馨, 張 召, 王雅麗, 巫 丹

1.鎮江市第一人民醫院 腫瘤科,江蘇 鎮江 212000;2.南通大學附屬醫院 腫瘤放療科,江蘇 南通 226006

結腸癌為常見的消化道腫瘤,是由飲食、環境、遺傳等因素引起的大腸組織黏膜上皮病變[1]。有研究報道,結腸癌存在多條致癌途徑,包括染色體不穩定性(累及左半結腸)、微衛星不穩定性及鋸齒途徑(累及右半結腸)等[2]。隨著診療技術的發展,我國結腸癌早期診斷率提高,但部分中晚期患者預后不佳,因此,尋找一種可評估結腸癌預后的生物學標記物至關重要。微管是細胞骨架的主要組成部分,β-Ⅲ微管蛋白(β-TubulinⅢ)屬于微管蛋白家族中一種亞型,其為紫杉類藥物耐藥的常用生物標志物[3-4]。有研究報道,β-TubulinⅢ陽性表達與乳腺浸潤性導管癌組織學分級及分子分型具有相關性[5]。本研究旨在探討β-微管蛋白(β-Tubulin)在不同部位結腸癌組織中的表達差異及與患者預后的相關性。現報道如下。

1 對象與方法

1.1 研究對象 選取鎮江市第一人民醫院自2018年1月至2020年1月收治的104例結腸癌患者為研究對象。納入標準:經病理活檢確診結腸癌[6];臨床資料完整。排除標準:心肝肺腎等組織器官功能異常者;術前行放化療者;認知、精神異常者;惡性腫瘤者。其中,男性48例,女性56例;年齡35~75歲,平均年齡(58.73±5.21)歲。收集所有患者的癌組織標本(設為結腸癌組)及對應的癌旁組織標本(設為癌旁組)。本研究經醫院倫理委員會批準。所有患者均簽署知情同意書。

1.2 研究方法 采用免疫組化法檢測β-Tubulin在結腸癌組織及癌旁組織中的表達情況。主要試劑與儀器:鼠抗人β-tubulin單克隆抗體(北京中杉金橋生物技術有限公司)、羊抗兔二抗IgG(艾美捷科技有限公司)、免疫組化試劑盒、二氨基聯苯胺(diaminobenzidine,DAB)顯色盒(福州邁新生物技術有限公司)、顯微鏡(江蘇世泰實驗器材有限公司)。檢測方法:采用4%多聚甲醛常規固定結腸癌組織、癌旁組織標本,60℃熔點石蠟包埋切至4 μm,再進行二甲苯脫蠟、不同梯度乙醇脫水處理,檸檬酸鈉溶液在高壓高溫下行抗原修復,冷卻后加入磷酸鹽緩沖液(phosphate buffer solution,PBS),沖洗3次,5 min/次。隨后加入5%山羊血清抗體進行封閉,4℃冰箱內孵育過夜,加入PBS沖洗3次,加入鼠抗人β-tubulin單克隆抗體(稀釋比1∶1 000),37℃下孵育30 min,PBS沖洗3次。取DAB染色試劑盒顯色,蘇木精復染、乙醇脫水、樹脂膠封片,高倍顯微鏡下觀察β-Tubulin蛋白表達水平情況。由兩位副高職稱的病理醫師進行結果判定,顯微鏡示細胞質內出現棕黃色或棕褐色顆粒為陽性細胞[8]。陽性細胞百分比:占比<5%為0分、5%~25%為1分、25%~50%為2分、50%~75%為3分、占比>75%為4分。陽性細胞染色強度:無著色為0分、淺黃或黃色為1分、棕黃色為2分、棕褐色為3分。陽性表達:染色指數(staining index,SI)>3分,陰性表達:SI≤3分。通過電話、門診復查等方式對出院結腸癌患者行隨訪,連續3年,記錄患者生存狀況,隨訪截止時間為2023年1月。

2 結果

2.1 兩組不同部位結腸癌組織中β-Tubulin蛋白陽性表達率比較 結腸癌組在左、右半結腸癌組織β-Tubulin蛋白陽性率均高于癌旁組,差異均有統計學意義(P<0.05)。見表1。

表1 兩組不同部位結腸癌組織中β-Tubulin蛋白陽性表達率比較/例(百分率/%)

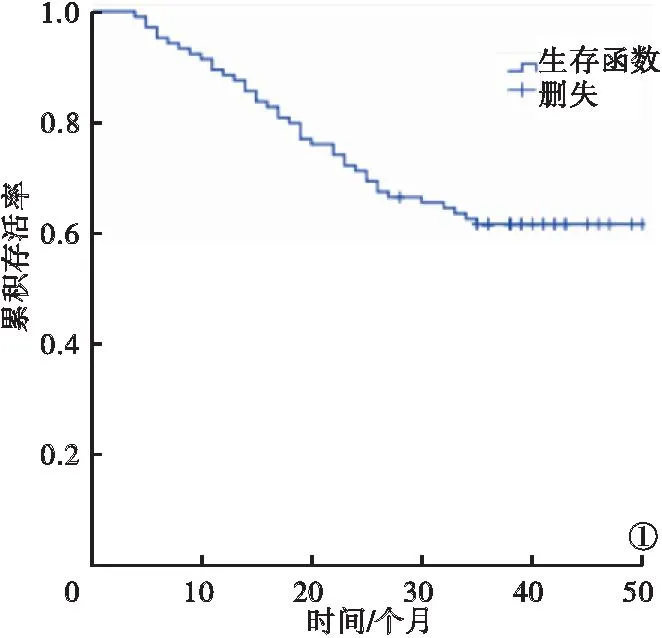

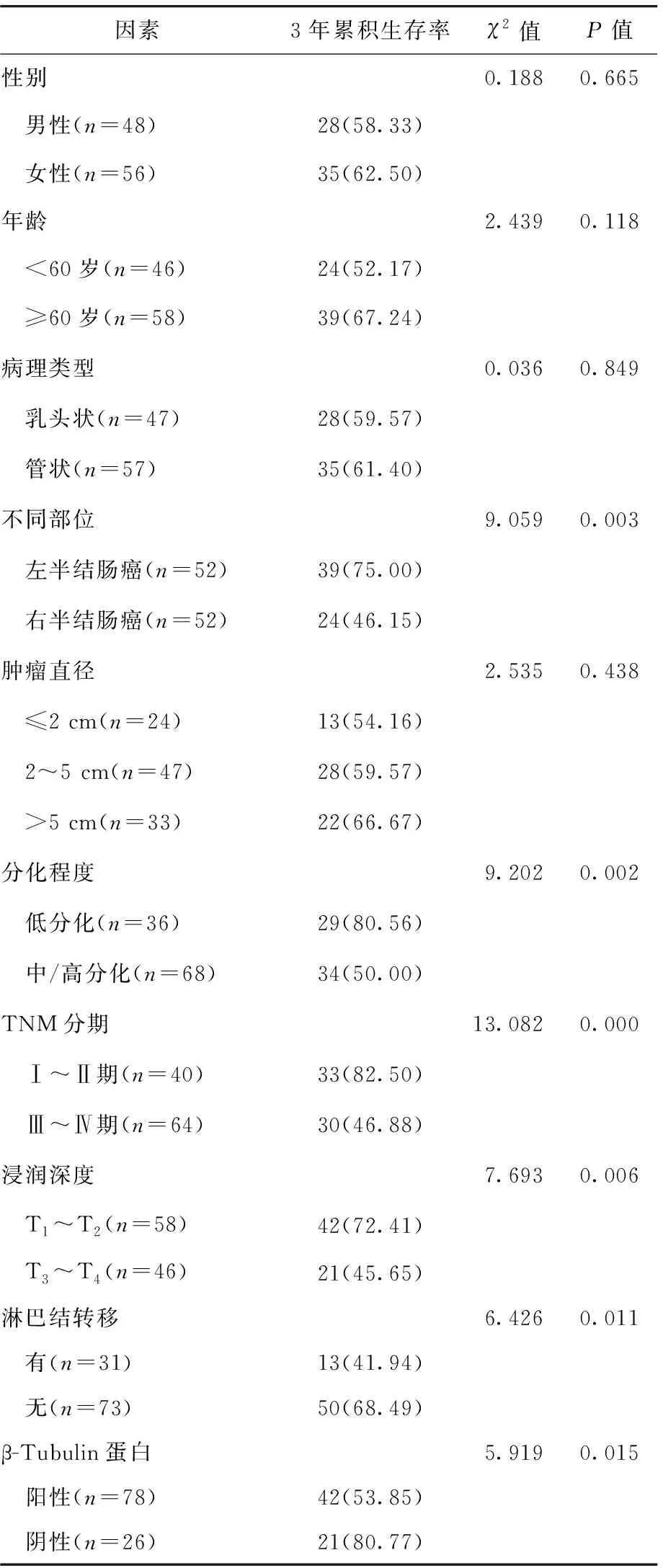

2.2 結腸癌患者的預后生存情況及單因素分析 104例結腸癌患者連續隨訪3年后,累積存活率為60.58%(63/104)。見圖1。結腸癌患者預后與性別、年齡、病理類型、腫瘤直徑無關(P>0.05),與不同部位、分化程度、臨床病理(tumor node metastasis classification,TNM)分期、浸潤深度、淋巴結轉移情況、β-Tubulin蛋白表達水平相關(P<0.05)。見表2。

圖1 結腸癌患者的預后生存曲線圖

表2 結腸癌患者預后的單因素分析/例(百分率/%)

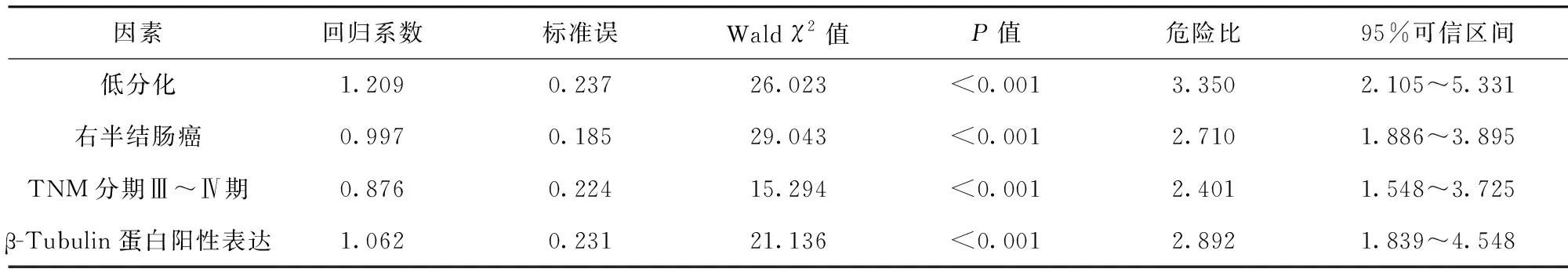

2.3 結腸癌患者預后的多因素Cox回歸分析 多因素Cox回歸分析結果顯示,右半結腸癌、低分化、TNM分期Ⅲ~Ⅳ期、β-Tubulin蛋白陽性表達均為結腸癌患者預后的危險因素(P<0.05)。見表3。

表3 結腸癌患者預后的多因素Cox回歸分析

3 討論

結腸癌為全球較常見的癌癥,早期無明顯癥狀,中晚期表現為腹脹、消化不良、排便習慣改變等[7]。結腸癌為受多基因、多步驟、多途徑參與的生物過程,包括癌基因的激活、抑癌基因的失活、錯配修復基因的缺失[8]。臨床以篩查預防為主,現階段常通過基因篩查或行預后評估為治療提供指導。有研究報道,左、右結腸癌組織中存在不同基因,其在表達方式、致癌機制上存在差異[9]。

本研究結果顯示,結腸癌組在左、右半結腸癌組織β-Tubulin蛋白陽性率均高于癌旁組,差異均有統計學意義(P<0.05)。這提示,β-Tubulin蛋白的異常高表達參與左/右半結腸癌的發生發展過程。微管由微管蛋白二聚體及多種微管結合蛋白組成[10]。β-Tubulin顯露的一端為正端,可與三磷酸尿苷-異二聚體結合裝配,延長微管,在癌細胞遷移/侵襲、細胞內物質轉運中起重要作用[11]。紫杉醇類化療藥物抗腫瘤的作用機制為影響腫瘤細胞微管聚合、解聚,β-Tubulin Ⅲ和紫杉醇類化療藥物的耐受相關,其高表達表明對紫杉醇耐藥[12]。本研究結果顯示,104例結腸癌患者連續隨訪3年后,累積存活率為60.58%。結腸癌患者預后與腫瘤所在部位、分化程度、TNM分期、浸潤深度、淋巴結轉移情況、β-Tubulin蛋白表達水平有關(P<0.05)。這提示,結腸癌患者預后受多種因素的影響,β-Tubulin蛋白表達水平為其中的相關因素,臨床評估結腸癌患者預后時可綜合患者病理特征信息及β-Tubulin蛋白表達水平得出結論。本研究中多因素Cox回歸分析顯示,右半結腸癌、低分化、TNM分期Ⅲ~Ⅳ期、β-Tubulin蛋白陽性表達均為結腸癌患者預后的危險因素(P<0.05)。這提示,明確結腸癌所在部位、分化程度、分期及檢測β-Tubulin水平可預測結腸癌患者預后情況。左半結腸癌患者的生存狀況優于右半結腸癌患者,其中原因可能是右半結腸癌癥患者發現得較晚,對此類患者預后造成相對嚴重的不良影響。β-tubulinⅢ可促進胰腺癌增生、存活,抑制其表達可延長患者生存期。有研究報道,β-tubulinⅢ蛋白沉默表達可抑制腫瘤細胞形成,促進瘤細胞凋亡[13-14]。

綜上所述,結腸癌患者中β-Tubulin蛋白均可作為結腸癌化療藥物選擇及預后評估的重要生物學指標。