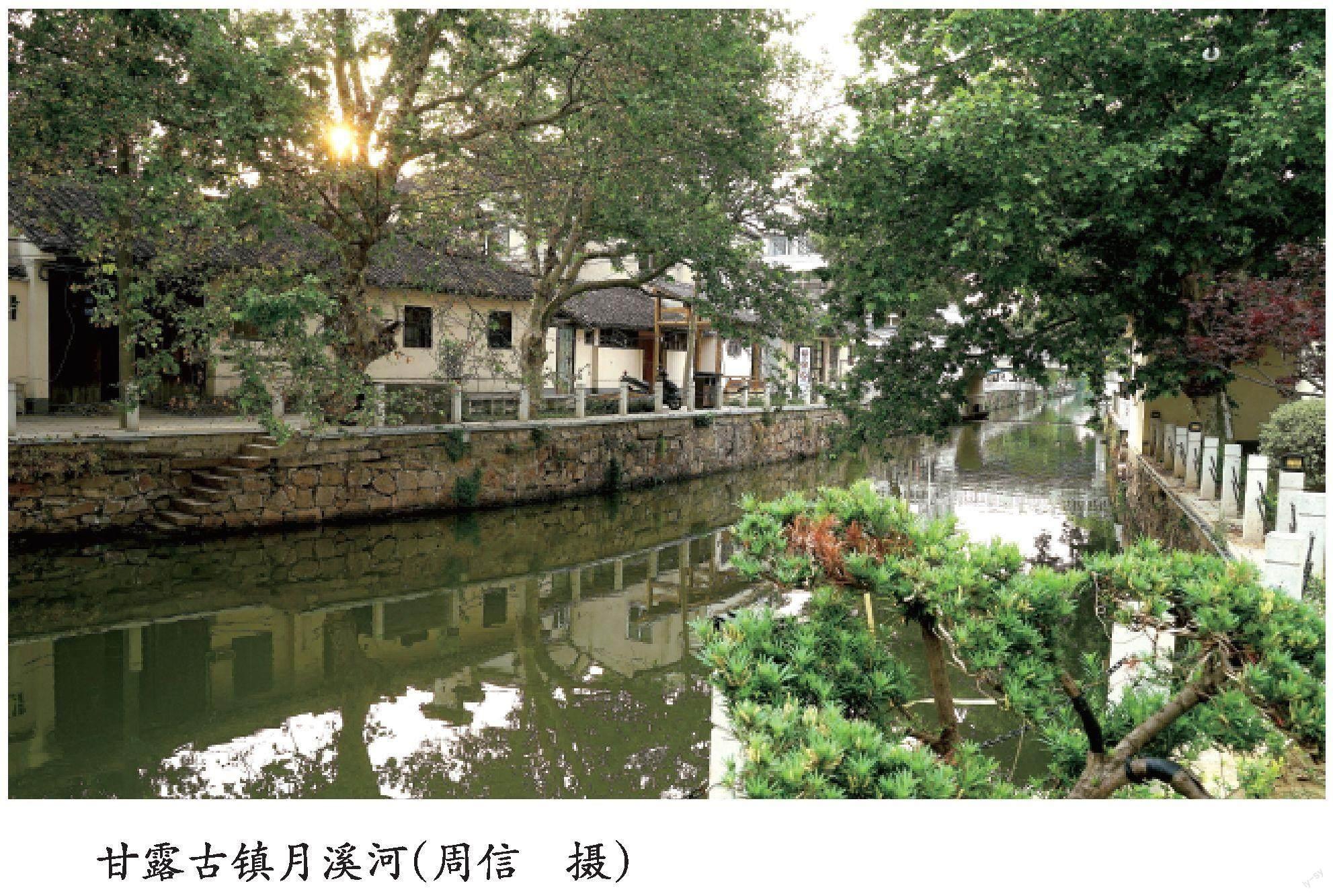

無錫甘露古鎮漫談

華衛國

讀罷《江南晚報》2022年10月11日B03版云也先生的《印象·甘露》(以下簡稱原文)一文,深受鼓舞,為兒時曾經生活過的靜謐、美麗的小鎮終于被擦去歷史的塵垢,開始重新展示她迷人的風貌而歡欣。然而,細考原文中關于甘露的起源與歷程部分,發現存在不少與歷史文獻記載和邏輯相悖之處。為“甘露”這個原無錫縣最古老“市鎮”的真實悠久歷史計,試作如下探究,并期方家指正。

原文“翻開道光年間《錫金考乘》卷三古跡一記載:甘露市,風土記,泰伯未至此時,一夕有甘露降其地,乃置市”中至少有四處與文獻記載或邏輯常識相悖。其一,道光年間《錫金考乘》并非最早記載“甘露因雨成市”的文獻;其二,所稱《風土記》全名《陽羨風土記》,該書隋朝以后就已亡佚;其三,所述降雨時點各代地方志記述不一,各說各話;其四,“降雨”是自然事件,而“成市”是經濟事件,兩者具有不同的成立條件,而泰伯奔吳前后江南地區沒有商品交換存在,把“降雨”和“成市”相捆綁缺乏邏輯依據。

一、那本亡佚的“書”

“甘露因雨成市”之說迄今可考的最早文獻是南宋〔咸淳〕《毗陵志》,其卷二十五“廣濟院”載:“在縣東六十里,唐乾符三年建,名甘露,《風土記》云:太伯時其地有甘露,故云。”元〔至正〕《無錫志》卷三記“甘露市,去州東六十里延祥鄉。《風土記》云:吳泰伯未至此時,一夕有甘露降其地,后乃置市”。〔成化〕《重修毗陵志》延續〔咸淳〕《毗陵志》關于甘露寺的記載。〔弘治〕《重修無錫縣志》卷一記“甘露市,在縣東七十里延祥鄉。《風土記》云:‘昔有甘露降其地,后乃置市。”此后,直到清末各版本的無錫(含金匱)縣志均從此說。

顯然,有關“甘露成市”時間點相互矛盾的關鍵文字在于它究竟發生在“泰伯奔吳時還是前”,《風土記》原書是怎樣記載的,成為決定因素。

《風土記》全名《陽羨風土記》,是由晉代周處所撰的記錄陽羨(今江蘇宜興)一帶的歲時、祭祀、飲食、物產、地理等方面情況的地方風土人情雜記。原書隋已亡佚。清嘉慶間荊溪進士王謨于群籍19種中采獲97條編入其所著《漢魏遺書》,然刊布未廣,版已被毀。所以,道光年間的《錫金考乘》顯然已無據可考。現存的《陽羨風土記》是江陰金武祥于光緒二十年(1894)補校刊行的版本。查此版本,無“甘露因雨成市”的相關記錄。因此,以地方史志記載為憑據的甘露因雨成市與泰伯奔吳相聯系缺乏可供考證的文獻依據。

二、那處商業的“市”

至今史學界公認古代中原地區的商品經濟發展先于江南地區。《淮南子·齊俗訓》云“以所有易所無,以所工易所拙”,說明當年齊國就有商品交易的存在;而《戰國策·徐策》中“市,朝則滿,夕則虛,非朝愛市而夕憎之也,求存故往,亡故去”則進一步說明了春秋戰國時期中原“市”的存在及其“朝滿夕散”的“草市”特性。西漢司馬遷《史記·貨殖列傳》說“楚越之地,地廣人稀,飯稻羹魚,或火耕而水耨”,說明西漢時期太湖流域地肥而人少,生產力水平低下。孫吳政權在毗陵開辟了吳國最大的民屯區,太湖流域生產力水平得以顯著提高。《三國志·吳書·吳主傳》記載吳國派往魏國的使者夸口說“谷帛如山,稻田沃野,民無饑歲,所謂金城湯池,強富之國也”。“甘露”這個昔日的風水寶地也就有了出現“草市”的充分條件。一般而言,由于甘露具有農區與漁區交接的自然地理優勢,它的成“市”如果不是太湖流域最早但至少不晚于同一區域(高地產糧區)其他“市”。

三、那個軍事的“鎮”

在中國歷史上,城市的發展除了商品經濟的驅動以外,更普遍的原始驅動力是封建統治的需要,“軍鎮”就是中國特有的一類因封建統治需要而設立的城市或市鎮。

最初的“甘露鎮”就是這樣的一個因統治需要而設立的軍鎮。《新唐書》“昭宗本紀”載:大順二年(891),甘露鎮將陳可言陷常州。此處“甘露鎮”之“鎮”是軍事單位。

“軍鎮”始建于北魏而盛于唐。當時選擇建鎮的大多地處對外兵防關隘、對內控制要害處,即所謂“鎮者,重也,壓也。周以四方山之至大者為鎮”[1]。當年延祥鄉的甘露,就是這樣一個扼住常州與蘇州之間的通道要地,故“五代楊行密于此置鎮,設鎮將,以備吳越。唐大順元年,孫儒陷常州,二年甘露鎮將陳可言取之是也”[2]。

楊行密(852—905),五代時期南吳的建立者。中和三年(883)被唐朝招安,任廬州刺史。文德二年(889)任宣州觀察使。其間,楊行密派手下大將田頵攻取了鎮江、常州、蘇州。盡管當時名義上楊行密是個“待分配”的虛銜寄祿官,但卻也是造反起家、手握兵權的“方鎮”之王。據何燦浩在《唐末方鎮的類型》一文中分析,楊行密屬于“在兼并中成為強藩,專力于兼并,卻無意于朝廷控制權的爭奪”的一類,他自知白手奪權,無根無底,采取“南向的拓境與北向的自守”策略,專趁亂局行走于李家皇朝和造反“藩鎮”之間,邊吃皇家飯,邊奪皇家產。[3]乾寧二年(895),唐朝廷加封其為校檢太傅,同中書門下平章事。天復二年(902),又任楊行密為東面諸道行營都統、校檢太師、中書令,進封吳王。

楊行密作為一個行伍出身最終成功的軍閥,剛占據常州就在甘露設鎮并派駐鎮將,可見甘露在當時地理位置是何等重要。甘露軍鎮的設置作為一個標志性事件,表征著甘露在延祥鄉、無錫縣乃至常州府范圍內的社會政治地位的上升,奠定了后續宋元時期甘露市鎮發展的基礎。隨著宋代以來商品經濟的迅速發展,“軍鎮”也逐漸向經濟職能為主的“市鎮”轉變,甘露鎮即是其中代表。晚至元末,甘露以“軍鎮”為起點,以醬醋類食品加工業為先導,逐步形成市鎮,是無錫縣唯一一個巡檢、稅課兩司同設的市鎮。

四、那座著名的“寺”

甘露鎮因有甘露寺而遠近聞名,甘露寺始建于唐代乾符三年(876),名叫“甘露禪院”,它和東側由常熟人名相嚴訥題款的“悟真道院”共同組成甘露鎮的十字中心。明代中葉,學士華察重建甘露寺與忠佑廟(即烈帝廟)于鎮北,建筑規模愈加宏大,廳堂樓閣,鱗次櫛比。眾多名人留詩題詞,書匾碑石林立其間。歷史上還有兩個規模頗大的民間傳統節日,并流傳至今:一是每年農歷正月十五的元宵燈節,“甘露看珠燈”早已膾炙人口,馳名百里;二是每年農歷四月十五的甘露廟會,規模盛大,影響深廣,信眾遍及蘇州、吳縣、吳江、常熟、武進、上海等地,其香火旺盛,商賈云集,為古鎮延續了商業繁榮。盡管入明以后,甘露鎮“區域商業中心市鎮”地位被近在咫尺的蕩口鎮所取代,但“以寺興鎮”,甘露鎮繼續保持良好的發展態勢,贏得了“金甘露”之美譽。[4]

1992年,當地人民政府批準恢復重建“釋、道同祀”的甘露寺,于1994年建成。時任全國政協副主席、中國佛教協會會長趙樸初為甘露寺親筆題名,重新確立了甘露寺為江南古剎的歷史地位。現在的甘露寺占地4000多平方米,寺內有烈帝殿、大雄寶殿、太平鐘樓、戲樓、金剛殿、功德房等六大建筑群體,保持了明代建筑風貌。

參考文獻

[1]陳曦.婁塘志:范例[M].上海:上海社會科學院出版社,2004.

[2]無錫市太湖文史編纂中心.梅理志·泰伯梅里志[M].北京:中國文史出版社,2005.

[3]何燦浩.唐末方鎮的類型[M]//張國剛.中國社會歷史評論(第二卷).天津:天津古籍出版社,2000:439.

[4]無錫市史志辦公室,無錫市圖書館.民國時期無錫年鑒資料選編[M].揚州:廣陵書社,2009.