“經濟提攜”與“軍需統制”:戰時日本對上海橡膠工業的侵入與控制

魏文享 馮 希

(華中師范大學 中國近代史研究所,湖北 武漢 430070)

清末民初,隨著中國新式工業、交通運輸業發展及民眾消費習慣的變化,市場對橡膠零件、橡膠輪胎以及工人勞保用品膠鞋、雨衣等的需求不斷增加,近代中國橡膠市場由此萌發并漸趨擴大。然而此時中國尚無本土橡膠廠,龐大的市場空間吸引著英、美、日等國的橡膠工廠及貿易洋行。同時,現代戰爭是“車輪上的戰爭”,橡膠及橡膠制品也是重要的軍需物資。民用市場和戰爭需求,對橡膠業的行業發展及經營形態有重要影響力。在甲午戰爭特別是日俄戰爭之后,日本對中國的資本和商品輸出擴張很快,在華經濟勢力不斷增強。日本本土的橡膠工業在殖產興業過程中得到發展,第一次世界大戰期間其在華貿易份額急劇提升。在日本侵華進程中,橡膠制品的軍需屬性不斷增強,日本也不斷加強市場滲入。在太平洋戰爭爆發后,日本在“經濟提攜”等口號的掩蓋下,不僅對上海華資橡膠工業明目張膽實施合并,還運用原有同業公會,組建新的橡膠工業組合聯合會,試圖實施全行業控制。

目前學界對于戰時日本物資統制的研究,取得了較為豐碩的成果。(1)如黃美真:《日偽對華中淪陷區經濟的掠奪與統制》,社會科學文獻出版社2005年版;雷鳴:《日本戰時統制經濟研究》,人民出版社2008年版;鄭會欣:《國民政府戰時經濟統制與貿易研究(1937—1945)》,上海社會科學院出版社2009年版;居之芬:《日本對華北經濟的統制和掠奪》,《歷史研究》1995年第2期;黃美真:《1937—1945:日偽對以上海為中心的華中淪陷區的物資統制》,《抗日戰爭研究》1999年第1期;賴正維:《抗戰時期日本對華南地區經濟掠奪與統制的特點》,《江海學刊》2004年第1期;李占才:《抗戰期間日本對華中淪陷區經濟的掠奪與統制》,《民國檔案》2005年第3期;石嘉:《戰時日本對華中淪陷區煙草業的統制(1937—1945)》,《史林》2021年第1期;彭鵬:《日本興亞院對華棉花調查及對其生產流通的統制(1938—1942)》,《抗日戰爭研究》2021年第4期;彭南生、馬云飛:《汪偽政府在南京的米糧統制》,《安徽史學》2022年第3期,等等。其中一些學者關注日偽對淪陷區的經濟掠奪與統制,一些學者聚焦日偽對特定產業、行業的統制。學界對于橡膠工業此類新興軍需行業的統制研究,則相對薄弱。本文嘗試以日本對上海橡膠工業的介入為切入點,分析日本侵入與統制上海橡膠工業的路徑與軌跡,說明戰時日本對于上海橡膠行業所謂“經濟提攜”“技術提攜”的本質,進而探討日本在侵華時期配合軍事占領實施經濟擴張的方式及其對本土橡膠業的影響。

一、戰前日本對上海橡膠業的資本及商品輸出

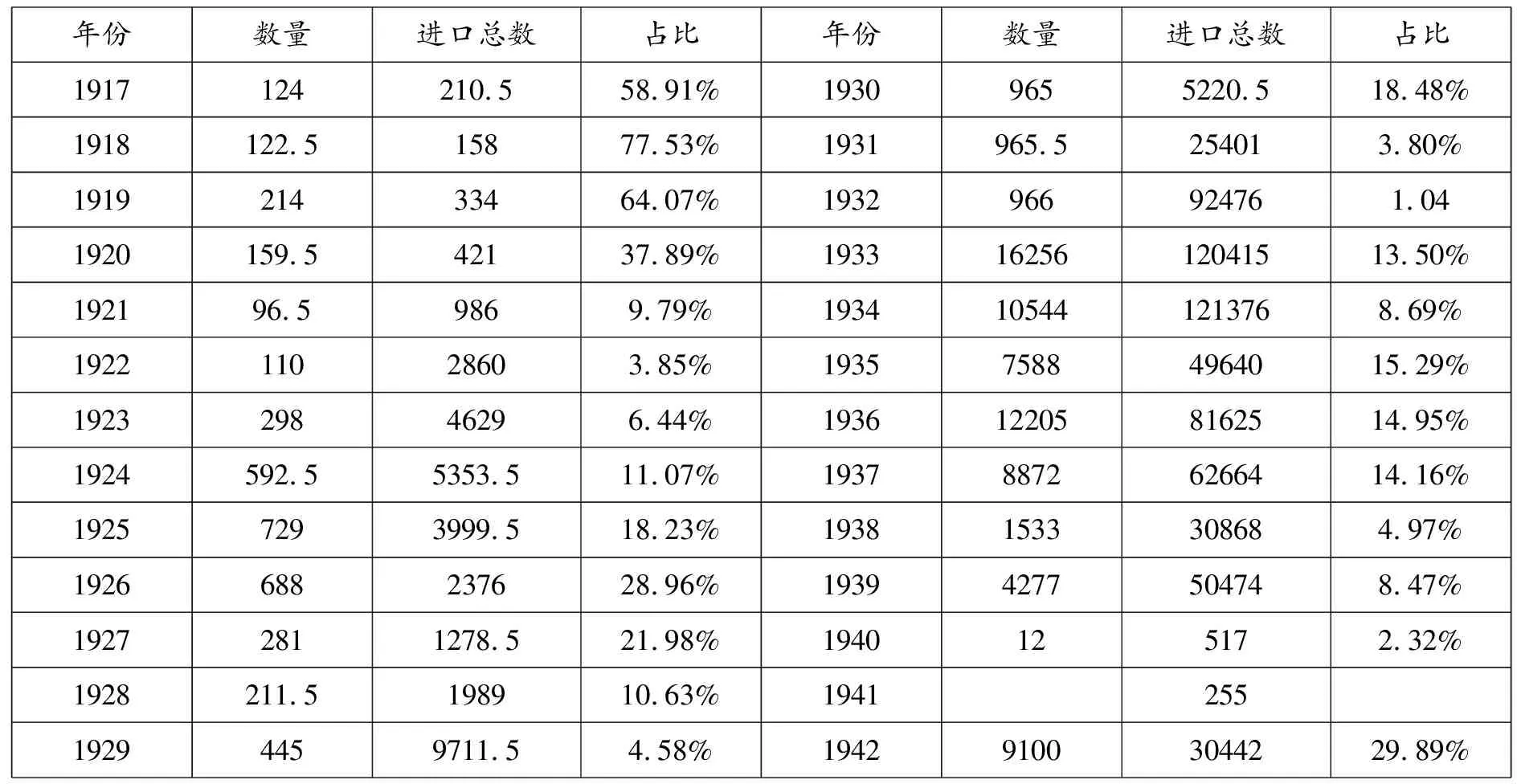

在上海開埠之后,橡膠及橡膠雜件漸有輸入,到1860年代后有所擴大,近代中國的橡膠市場和消費需求都在萌生發展中。(2)上海市工商行政管理局、上海市橡膠工業公司史料工作組編:《上海民族橡膠工業》,中華書局1979年版,第3、7頁。歐美國家的橡膠工業已至較高程度,中國在初期只是扮演著銷售市場的角色。生膠及橡膠制品市場起初由英、美兩國壟斷,日本只能算是后來者。到一戰時期,橡膠制品作為重要的軍需物資,遭到各國限制輸出。日本乘機通過低價傾銷的方式,擴大在中國的市場份額。1914年起,日本輸入中國的橡膠制品價值量占中國進口價值總量的比重飆升,由上年的1.26%增至當年的21.94%,至1918年更是達到了77.20%。一戰結束后,英美橡膠制品重新輸入中國,日本橡膠制品進口量占比雖有所下降,但仍保持較高水平。1919至1932年間,除1931年占比34.64%外,其余年份一直占百分之四十、五十之多。(3)以上數據均根據《中國舊海關史料1859—1948》數據計算得出。因1914—1932年間,中國舊海關僅對橡膠制品的價值量進行統計,并未對進口數量進行統計,故此處只得計算價值量占比。參見茅家琦、黃勝強、馬振犢主編:《中國舊海關史料 1859—1948》,京華出版社2001年版,第66冊,第573頁;第74冊,第612頁;第86冊,第553頁;第94冊,第515頁;第99冊,第130頁;第105冊,第58頁;第111冊,第86頁;第113冊,第154頁。自1933年起,膠鞋被海關單獨列出統計。是年,日本膠鞋進口量占進口膠鞋總量的68.46%,1934年為91.74%,1935年占比達到最高值,為95.72%,此后雖有所下降,但1936年、1937年仍高達94.96%、93.10%。(4)以上數字均根據《中國舊海關史料1859—1948》數據計算得出。參見茅家琦、黃勝強、馬振犢主編:《中國舊海關史料 1859—1948》,第117冊,第194頁;第123冊,第104頁;第135冊,第162頁。1930年,橡膠車胎被海關單列統計,1930年至1937年,由日本進口的橡膠車胎數占橡膠車胎進口總數的比重分別為77.42%、79.60%、81.43%、87.93%、90.98%、92.73%、89.46%、84.85%。自1932年起,橡膠車胎被分為汽車胎與力車胎兩大類進行統計。由日本進口的橡膠汽車胎占比雖少,但呈波動上升趨勢,1932至1937年分別占進口橡膠汽車胎總數的4.58%、9.28%、7.03%、6.98%、12.01%、14.26%。日本橡膠力車胎進口量在1932至1937年間波動下跌,但在各進口國中穩居首位,占橡膠力車胎進口總量的比重分別為95.42%、90.72%、92.97%、93.02%、87.99%、85.74%。(5)以上數字均根據《中國舊海關史料1859—1948》數據計算得出。參見茅家琦、黃勝強、馬振犢主編:《中國舊海關史料 1859—1948》,第111冊,第84頁;第115冊,第199—203頁;第123冊,第106—109頁;第135冊,第164—168頁。海關對于車胎的統計是自1930年開始分類統計的。從上述各項數據看,在全面抗戰爆發前,日本的橡膠制品尤其是民用橡膠制品已在中國橡膠市場上占據優勢地位。

到20世紀20年代以后,隨著運費、關稅以及人力價格的上升,日本政府轉而支持日商在上海投資設立橡膠廠。1921年,華興橡皮廠與亞細亞橡皮廠在上海設立,主要生產橡膠力車胎與鞋底。1923年,慶德橡皮工廠在上海設立,注冊資本8萬元。1923年,公大橡皮廠在上海成立,資本2.5萬元。1928年,泰山橡皮公司在上海設立。1931年后,中國抵制日貨運動蓬勃發展,對上海的日資橡膠廠造成沖擊。1931年,公大橡膠廠被中國商人收購,1933年,泰山橡皮公司被大中華橡膠廠收購。(6)上海市工商行政管理局、上海市橡膠工業公司史料工作組編:《上海民族橡膠工業》,中華書局1979年版,第3、7頁。大體來看,日商于20年代在上海設立的工廠,資本及產量規模都不大,但在技術、設備等方面對華資工廠有所影響。在二三十年代上海華資橡膠廠中,大多廠家的生產技術來自日本,部分廠家直接使用日本的技術人員。有些廠家雖不直接使用日籍技術人員,但也直接或間接地受其影響。作為當時上海規模最大的橡膠廠之一,大中華橡膠廠曾聘請日籍加藤芳藏為技師,并派該廠技師薛仰清前往日本神戶一家橡膠廠實習。正泰橡膠廠聘請日籍技師川澤吉明做技術指導。義生橡膠廠亦在開廠之初聘請日籍技師指導生產。(7)上海市工商行政管理局、上海市橡膠工業公司史料工作組編:《上海民族橡膠工業》,第22、24、25頁。1931年,有9家華資橡膠廠使用日本籍技師,有2家使用與日本廠商有合作關系的中國技師。(8)「上海二於ケルゴム工業卜原料ゴムノ輸入數量二關スん件」,昭和六年六月五日(1931年6月5日),JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.B09041464300、外國ニ於ケル化學工業並同製品取引関係雑件/護謨工業関係(E-4-5-0-7-4)(外務省外交史料館)。此外,部分橡膠廠使用從日本購入的煉膠機器。1921年成立的上海模范橡膠工廠以及1922年成立的亞洲橡皮廠等均從日本購入機器。(9)張啟耀、周俊偉主編:《橡膠工業手冊 》第12分冊,“技術經濟”,化學工業出版社1996年版,第94頁。

在原料貿易環節,日商也有較大影響力。日商在上海開設三井物產株式會社、巖井洋行、小林洋行等多家進出口洋行,為上海橡膠工業提供橡膠原料。佐佐木洋行、八谷洋行直接從新加坡、爪哇等處向上海輸入橡膠原料。(10)「上海二於ケルゴム工業卜原料ゴムノ輸入數量二關スん件」,昭和六年六月五日(1931年6月5日),JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.B09041464300、外國ニ於ケル化學工業並同製品取引関係雑件/護謨工業関係(E-4-5-0-7-4)(外務省外交史料館)。由表1可知,在1937年前,中國從日本進口的橡膠數量雖有所起伏,但總體來說還是占有一定比重。橡膠工業所需其它化學原料如氧化鋅、鉛、炭黑、硫酸鎂、碳酸鈣、硫黃等,亦多由日本輸入。九一八事變后,抵制日貨運動此起彼伏,上海橡膠工業所需化學原料雖或改由中國設廠自制,或采用美、德等國原料,但由日本輸入之化工原料亦不在少數。(11)全國經濟委員會:《橡膠工業報告書》,1935年編印,第22—23頁。根據表1可知,1933年抵制日貨運動降溫后,由日本進口的橡膠原料占比重新上升。

表1 1917—1942年由日本進口中國生橡膠統計表 單位:公擔

通過上述分析可知,在全面抗戰前,無論是技術、原料還是制品,上海橡膠工業對日本具有一定的依賴性。1930年,日本駐滬商務參贊橫竹平太在向日本商工省的報告中提及,中國橡膠工業是一個需要特別關注的產業,因為隨著橡膠工業的發展,中國市場對橡膠原料及制品的需求將持續增加,這意味著橡膠制品的銷售前景非常廣闊。(12)「ゴム製品輸入業者並ゴム製品工場ノ件」,昭和五年十二月二十四日(1930年12月24日),JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.B09041464300、外國ニ於ケル化學工業並同製品取引関係雑件/護謨工業関係(E-4-5-0-7-4)(外務省外交史料館)。對于歐美國家與日本在華橡膠市場上的競爭,橫竹平太更是直言,雖然英美在化工行業中占有領先地位,但日本不會任由英美搶奪日本在華橡膠市場。他認為英美對于日本在上海橡膠工業的影響力知之甚少。(13)「上海二於ケルゴム工業卜原料ゴムノ輸入數量二關スん件」,昭和六年六月五日(1931年6月5日),JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.B09041464300、外國ニ於ケル化學工業並同製品取引関係雑件/護謨工業関係(E-4-5-0-7-4)(外務省外交史料館)。這表明,早在全面抗戰前,日本便較為關注與重視上海橡膠行業,并對其產生一定影響。從日本駐滬商務參贊的報告中也可看出,日本有試圖控制中國橡膠市場的執念與野心。

二、軍事管理與企業合并:日資橡膠廠的擴張及侵占

1931年日本發動九一八事變,東北全境被日軍占領。上海橡膠工業痛失東北市場,形勢迅猛直下。1932年一·二八事變爆發,日軍炸毀國民、厚生、溢中、福星4家華資橡膠廠,間接導致上海約10家橡膠廠倒閉。(14)張啟耀、周俊偉主編:《橡膠工業手冊》第12分冊,“技術經濟”,第101、112、112頁。1937年八一三事變爆發后,上海浦東、閘北、南市三處工業聚集區域淪為戰區,工廠機器、生材大多毀于炮火之下,各橡膠廠損失慘重。上海地區共有35家橡膠廠,至1938年能復工者僅6家。(15)董文中編:《中國戰時經濟特輯續編》,中外出版社1940年版,第125頁。據上海橡膠工業同業公會統計,1937年宏大、信大、利華、大中華、永和等5家橡膠廠直接損失達123萬元,正泰橡膠廠、協康制胎廠全廠被毀。(16)上海市工商行政管理局、上海市橡膠工業公司史料工作組編:《上海民族橡膠工業》,第42、43頁。以上7廠為上海橡膠工業規模較大之廠商,整個上海橡膠工業估計直接、間接損失有600萬元之巨。(17)民國叢書續編編委會編:《申報年鑒》(1944),上海書店出版社2012年版,第668頁。

八一三事變后,日軍以“軍管理”(18)所謂軍管理,或由日軍直接經營企業,或日軍委托給日本企業代為經營。“中日合辦”“收買”等形式侵占上海華資橡膠廠。據統計,宏大橡膠廠、大中華橡膠廠曾被日軍以“軍管理”的名義侵占,并分別交由明華產業護謨工業部與日本護謨株式會社委托管理。(19)《日方接觸華中軍管華商工廠廠名表》,《申報年鑒》1944年,第679—683頁。日商還以“中日合辦”名義強行與中資橡膠廠“合資”。1938年日商將世界通益橡膠廠改為中日“合資”。(20)張啟耀、周俊偉主編:《橡膠工業手冊》第12分冊,“技術經濟”,第101、112、112頁。1938年日商愛克隆洋行改組為大陸洋行,新任上海分行經理煙中于1939年2月來滬,在未征得正泰橡膠廠同意情況下,便預先擬就合同脅迫正泰合作,強制規定日方以技術、原料、投資入股,占企業股份總額的51%;正泰以廠房、設備作股,折算占股份總額的49%。(21)楊少振、洪福榮:《正泰橡膠廠的經歷》,陸堅心主編:《20世紀上海文史資料文庫(3)》,上海書店出版社1999年版,第443頁。1939年,日商秋山梅怡欲購宏大橡膠廠,但出價極低,在未征得宏大廠主同意的情況下,便私自將宏大橡膠廠改名秋梅橡膠廠,并呈報日本領事館暨興亞院備案,強迫宏大廠合辦。(22)《宏大橡膠廠復業事件調查記》,《社會月刊(上海)》1939年第2卷第1期,第11—12頁。此外,日商名為購買,實為吞并的橡膠廠有萬國橡皮制品機器工廠、四達橡皮廠、福昌公司護謨工廠、大陸橡膠廠。1939年,吉田洋行侵占華興橡膠廠。1941年,日商大國洋行吞并美豐橡膠廠。(23)張啟耀、周俊偉主編:《橡膠工業手冊》第12分冊,“技術經濟”,第101、112、112頁。1938年至1940年間,興亞院華中聯絡部審批日資橡膠制造企業增資或并購項目達14件之多。(24)《山崎軍票研究所關于軍票工作進展的報告》(1940年6月6日),上海市檔案館編:《日本侵略上海史料匯編》下卷,上海人民出版社2015年版,第79頁。至1940年,上海華資橡膠工廠由戰前的35家減為29家,在上海的日資橡膠工廠則增為19家。(25)上海市工商行政管理局、上海市橡膠工業公司史料工作組編:《上海民族橡膠工業》,第42、43頁。

1938年戰事西移后,上海百業漸有恢復。物資短缺之下,市場日用品需求激增,銷路活躍,導致新設工廠激增。1940年,在原址與日人合作復工者,計有大陸、正泰、益昌、世界、通益、四達、大同、華興等廠,日商新設者計有日本橡皮、東亞、大華、慶德等廠。(26)《去歲橡膠業概況》,《中外經濟年報》第三回,1941年版,第48頁。在1937年前,華中地區的膠鞋年需求量約2500萬雙,其中由日本進口者約占1/3。至1940年,上海地區華、日橡膠廠日產膠鞋約3萬雙,月產約90萬至100萬雙,其中93.33%為華資橡膠廠產制,產品以供應上海本地消費為主。(27)李曉明主編:《近代日本對華調查檔案資料叢刊》第5輯,“興亞院調查”(31),國家圖書館出版社2021年版,第177、186頁。華中地區年需約2萬條汽車輪胎、30萬條自行車車胎及10萬條人力車胎,這些輪胎主要依靠進口。由日本進口以及日資橡膠廠生產的輪胎,主要滿足華中鐵道公司(28)抗日戰爭爆發后,日本為控制華中的鐵路,成立華中鐵道公司。和華中汽車公司(29)日本為統治上海及周邊各縣的運輸交通而設立的新企業。的需求;從其他各國進口以及大中華橡膠廠所產之輪胎幾乎全部用于上海本地消費,只有少量流入其它地區。(30)李曉明主編:《近代日本對華調查檔案資料叢刊》第5輯,“興亞院調查”(31),國家圖書館出版社2021年版,第177、186頁。

為配合軍事占領,強化資源掠奪能力,以“有限資力經營最有效的事業”,日本興亞院于1940年發表《淪陷區經營方針》,強調所謂重點主義的統制,不僅將其實施于國策會社的事業,還要擴大范圍,實施于一般事業。興亞院還頒發《在華企業許可制度》,要求日本工商業者凡在淪陷區內經營任何事項,均須向興亞院各地聯絡部進行申請。(31)鄭伯彬:《敵人在我淪陷區的經濟掠奪》,重慶國民圖書出版社1941年版,第57—58頁。此外,興亞院還對包括日資橡膠廠(32)本處日資廠商包括受日商控制之華資橡膠廠。在內的日資企業進行規劃與指導。1940年6月,興亞院規定,原則上不得在華新設橡膠廠,但可以擴充原有日資橡膠廠,允許日資橡膠廠制造輪胎、軟管及皮帶等高級軍需用品,以實現“現地自給”的目標。(33)興亞院華中聯絡部:《日辦企業進入中國的暫行指導要綱》,昭和十五年六月十五日(1940年6月15日),上海市檔案館藏,轉引自黃美真:《日偽對華中淪陷區經濟的掠奪與統制》,第404—405頁。此規定出臺后,一批日資橡膠廠開始向興亞院華中聯絡部申請擴充資本。全面抗戰爆發后,上海雖有18家日資橡膠廠(包括6家橡膠輪胎修理廠),12家華資橡膠廠,32家中日合資橡膠廠,除大中華橡膠廠外,其他都是生產技術水平不高的弱勢工廠,上海地區所需高端橡膠制品多依賴從日本及其它國家進口。(34)「興亞護謨工業株式會社企業許可二關スル件」,昭和十七年九月二十八日(1942年9月28日),JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.B06050495900、外國ニ於ケル化學工業並同製品取引関係雑件/護謨工業関係/華中、華南関係(E256)(外務省外交史料館)。1940年后隨著國民政府收緊外匯政策,從日本進口橡膠輪胎等高端橡膠產品變得有些困難。(35)《中支二於ケルゴム(同製品)ノ流通》,昭和十五年十一月(1940年11月),李曉明主編:《近代日本對華調查檔案資料叢刊》第5輯,“興亞院調查”(31),第187頁。因此,在滬日資橡膠廠為滿足日軍橡膠制品需求,紛紛申請增加資本,擴大企業規模,提高生產技術,以滿足在華日軍軍需供給。

1942年,裕豐紡織株式會社、華中自動車株式會社以及橫濱護謨株式會社聯合向興亞院華中聯絡部申請在上海成立興亞護謨工業株式會社,其計劃是,以大利橡膠廠(日商“購買”之中資橡膠廠)為基礎,通過追加資金、擴大生產規模等方式,建立一個高檔橡膠制品綜合工廠,重點生產汽車橡膠輪胎、工業用橡膠制品,滿足日本在華軍隊及各國策會社的需求。興亞護謨工業株式會社希望對在滬日資橡膠廠進行整合,提高上海地區日資橡膠廠的技術水平,以生產高檔橡膠制品;同時還將整合上海地區華資橡膠廠,控制其生產技術含量相對較低的日用橡膠制品的生產,以滿足中國和日本普通民眾的需求。(36)「興亞護謨工業株式會社企業許可二關スル件」,昭和十七年九月二十八日(1942年9月28日),JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.B06050495900、外國ニ於ケル化學工業並同製品取引関係雑件/護謨工業関係/華中、華南関係(E256)(外務省外交史料館)。

1943年,日本駐滬大使館在批復大東護謨株式會社的擴張申請中提及,將把興亞護謨工業株式會社、日本橡皮公司以及明華產業護謨工業部作為整合在滬橡膠廠的中心力量,致力于提高生產技術,滿足當地日軍對高端橡膠制品的需求。(37)「大東ゴム工業株式會社企業合同許可二關スル件」,昭和十八年三月二十九日(1943年3月29日),JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.B06050495900、外國ニ於ケル化學工業並同製品取引関係雑件/護謨工業関係/華中、華南関係(E256)(外務省外交史料館)。

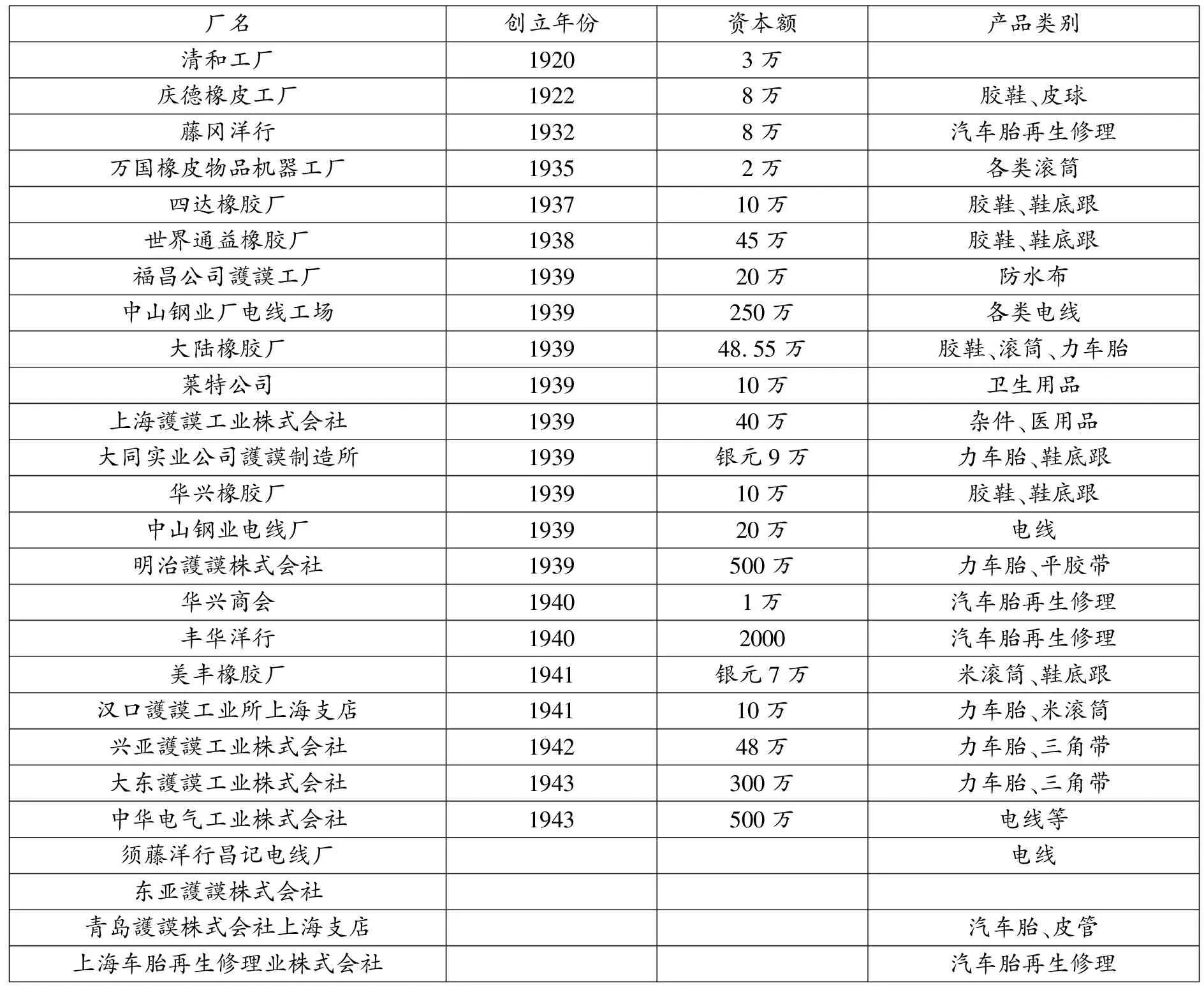

表2 1943年上海日商橡膠工廠一覽表 單位:日元

其實,1939年2月1日的《日本華中派遣軍參謀長關于一般物資統制的通知》(38)上海市檔案館編:《日本侵略上海史料匯編》下卷,第162、164頁。并未將橡膠列為統制物資, 9月1日的《日本華中派遣軍關于控制和運輸華中方面軍需物資的規定》(39)上海市檔案館編:《日本侵略上海史料匯編》下卷,第162、164頁。亦未規定禁運橡膠制品。不過這并不說明日本對中國橡膠工業不作引導控制。興亞護謨株式會社的申請得以通過,以及大量日資橡膠工廠的設立,都反映出日資企業在軍方及政府的引導下,有意識地兼并中資廠商并擴充資本,利用中資廠商現有的設備進行生產。(40)「興亞護謨工業株式會社企業許可二關スル件」,昭和十七年九月二十八日(1942年9月28日),JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.B06050495900、外國ニ於ケル化學工業並同製品取引関係雑件/護謨工業関係/華中、華南関係(E256)(外務省外交史料館)。經過擴充改組之興亞護謨工業會社、大東護謨會社以及明治護謨株式會社等日資企業更傾向于生產技術含量較高的輪胎、工業用膠帶等用品,滿足在華日軍的需求。同時日軍將大部分華資廠商的生產限制在膠鞋等日用品上。上述之表2,也能證實此種偏向性,四達橡膠廠、世界通益橡膠廠、大陸橡膠廠以及華興橡膠廠等被日商侵占之華資橡膠廠均以生產膠鞋為主。日軍對橡膠工業進行行業統制之前,對于上海華資橡膠工業的控制,多停留在企業合并層面,通過所謂的“合資”“購買”等方式擴大日資橡膠工廠規模,滿足在華日軍軍需。

三、行業控制:從橡膠同業公會到日華護謨同業聯合會

日商通過軍事管理、合并、強制收買等方式加強了在企業層面上的控制,提高了日商橡膠廠的市場地位,這也為行業層面上的控制奠定了基礎。按照日本當局及偽政權的通常做法,是將原本普遍建立的同業公會改組成為同業組合,同時在組合中安插親日商人或日商進行掌控,貫徹日本占領當局的經濟統制和資源掠奪政策。

上海華資橡膠廠原本成立有橡膠同業公會。1929年7月,義昌、大生、中國3家橡膠廠為共謀生存倡議建立同業聯合組織,得到業內廣泛響應。同月,正式成立了上海橡皮制造業公會,入會廠家為21家,主要從事抵制劣貨生產及向政府請求減免關稅,維護行業生存等事務。(41)秦柄權主編:《上海化學工業志》,上海社會科學院出版社1997年版,第74頁。1931年,上海橡皮制造業公會依法進行改組,更名為上海市國產橡膠制品同業公會。(42)《上海市國產橡膠制品同業公會征求會員通告》,《申報》(上海版)1931年5月30日,第5版。1933年和1935年經過兩次改選換屆,入會廠家增長為32家,公會事務面逐年擴大。(43)《上海市國產橡膠制品同業公會函各委員定十月八日舉行第二屆執監委員會宣誓就職》,1933年10月3日,上海市檔案館藏,檔號:S66-1-1;《上海市國產橡膠制品同業公會函新執監委員就職日期》,1935年8月31日,上海市檔案館藏,檔號:S66-1-1。在1937年以前,上海市國產橡膠制品同業公會在保護同業發展及參與社會事務方面做了大量工作。八一三事變后,多數橡膠廠被毀,橡膠同業公會名存實亡。此后各廠忙于維持生存,公會會務無人顧及。(44)秦柄權主編:《上海化學工業志》,上海社會科學院出版社1997年版,第74頁。汪偽政府成立后,依照新的同業公會規則對之進行了改組整頓,使之成為日本及偽政府實施行業統制的工具。興亞院華中聯絡部為了調整各種產業及企業的原料供應,全面修改生產協定和販賣協定,同時指導日商、華商廠商分別設立行業組合團體,配合占領軍及偽政府實施資源控制戰略。(45)《山崎經濟研究所關于“上海通貨危機的激化”報告(1942年)》,上海市檔案館編:《日本侵略上海史料匯編》下卷,第159頁。1942年1月31日,日本組織16家日商橡膠廠組建了上海護謨工業組合,15家華商橡膠廠成立了上海特別市橡膠業同業公會。(46)潘吟閣:《上海之橡膠工業》,《企業周刊》1943年第1卷第23期,第3頁。3月,上海護謨工業組合及上海特別市橡膠業同業公會聯合組建日華護謨工業組合聯合會(47)唐壽民:《一周年工作報告》,“全國商業統制總會”編制,1944年印,第96頁。,理事長由日方擔任,大中華橡膠廠協理余性本任副理事長,會務實權操縱在日方手中。(48)陳樹滋主編:《上海橡膠工業志》,上海社會科學院出版社2000年版,第519頁。3月27日,日軍當局以“上海方面日本陸海軍最高指揮官的名義”布告,自4月1日起實施租界區內物資移動許可制,由日本方面之組合及中國方面之公會處理其實際事務。其配給機關則分由日本興亞院、日軍軍配組合管理者及其他關系機關管理。(49)《日方統制物資移運 管理組織一覽》,《申報》(上海版)1942年4月21日,第4版。聯合會受興亞院華中聯絡部之指導配給各廠開展戰時生產,并規定日本各廠以供應軍需及“現地自給”為主,華商各廠則以民需為主。(50)潘吟閣:《上海之橡膠工業》,《企業周刊》1943年第1卷第23期,第3頁。通過新設的工業組合及同業公會,日方既便于實施行業控制,也對日商、華商橡膠廠進行了市場分層,更將高端的汽車輪胎及軍需產品交由日商壟斷。

在日華護謨工業組合聯合會成立后,日方以此為統制工具,進一步提升在企業、行業層面的控制力。1943年1月,日方當局及日華護謨工業組合聯合會推動日、華橡膠廠進行企業并合,遵循小規模廠家并合于大規模廠家內之原則,組成“企業中心”,負責生產事宜。所謂“企業中心”,實際是以日方企業為中心來實施戰時壟斷,即興亞護謨株式會社制造汽車車胎,日本橡皮公司制造普通車胎與橡皮鞋,明華產業護謨工業部制造自行車胎、橡皮帶及其他工業用品。華商方面將以大中華、正泰信記、民生、永和、雙龍等企業為中心,實施全面合并。(51)《工商界:本市橡皮工業界將實行企業合并》(1943年1月12日),《商情報告》,特1376號,第2頁。日方是希望以集中生產的方式,來高效配置資源,提高戰時生產能力,同時也將華商工廠全面納入到其戰時橡膠用品的供給體系之中,成為其“以戰養戰”計劃的構成部分。

1943年3月,汪偽政府成立“全國商業統制總會”,計劃設立16個下屬同業公會聯合會,其中包含橡膠同業聯合會。5月,上海橡膠業奉汪偽政府經濟局令改組原公會,成立改組后的橡膠制造業同業公會。同時,按日方授意,上海特別市橡膠制造業同業公會加入日華護謨工業組合聯合會。(52)秦柄權主編:《上海化學工業志》,第74頁。7月4日,橡膠同業聯合會成立,包括橡膠原料進口業、橡膠制造業、橡膠號業。(53)《棉花橡膠業兩聯合會昨成立,商統下部機構均已完整》,《申報》(上海版)1943年7月4日,第3版。橡膠同業聯合會受“全國商業統制總會”指揮,監督辦理橡膠及制成品之配給、生產與價格評審,完成主管會委派事項等事宜。會員之權利則是享受原料、燃料及制成品配給之權。(54)《法規:橡膠業同業聯合會暫行章程》,《商業統制會刊》1943年第2期,第36—37頁。橡膠同業聯合會負責給各工廠配給原料(包括汽油、橡膠)、電力,指定制品種類、數量,限定交貨日期。廠方則需每月填具表格,呈報每月工程品等詳情。(55)德豐:《上海橡膠業近況》,《工商月報》1946年8月31日,第13—16頁。從各項規定看,橡膠同業聯合會對各華資橡膠廠的統制極為嚴格。橡膠同業聯合會雖是汪偽政府為統制上海橡膠工業所設,但其只負責監督辦理橡膠原料及制品的分配,僅有執行權,最終的配給決定權依然掌握在日華護謨工業組合聯合會手中。

日華護謨工業組合聯合會掌控著橡膠原料的調配大權。自1940年5月16日,英國禁止馬來亞對日出口橡膠后(56)張篷舟主編:《近五十年中國與日本(1932—1982年)》 第4卷(1940—1943年),四川人民出版社1992年版,第48頁。,上海橡膠行業頓感原料缺乏,各橡膠廠自5月后紛紛減工。其資本較小者,甚至被迫停工。(57)《去歲橡膠業概況》,《中外經濟年報》第三回,1941年,第48頁。1940年11月,興亞院華中聯絡部對華中地區橡膠工業進行了調查,對上海地區各類橡膠制品的需求量及生產量做了統計,認為原料短缺影響了橡膠工業的生產,橡膠制品的價格也較戰前增長了六七倍之多。(58)《中支二於ケルゴム(同製品)ノ流通》,昭和十五年十一月(1940年11月),李曉明主編:《近代日本對華調查檔案資料叢刊》第5輯,“興亞院調查”(31),第187、181頁。橡膠原料的短缺,對上海中、日橡膠工廠的生產造成了一定沖擊,導致部分廠商停產。太平洋戰爭爆發前,部分東南亞的橡膠由日本轉運至中國。1941年12月8日太平洋戰爭爆發,橡膠作為重要戰略物資,受到各國嚴格統制。1941年東南亞一帶禁止日本商行運銷(59)《越南政府頒發統制橡皮出口令,禁止日本商行運銷》,《金融周報》1941年第11卷第9期,第24頁。,又逢交通阻斷,上海生橡膠的輸入量逐年下降,1941年為46000擔,1942年為13366擔。(60)茅家琦、黃勝強、馬振犢主編:《中國舊海關史料 1859—1948》,第145冊,第17頁。這一數字在1936年為72634擔,可見輸入上海的生橡膠數量較戰前大為減少。(61)茅家琦、黃勝強、馬振犢主編:《中國舊海關史料 1859—1948》,第127冊,第113頁。太平洋戰爭爆發后,日軍進駐租界,橡膠原料及汽油等物資均被日軍統制,多家華商橡膠工廠因原料缺乏陷于停產。(62)林金枝編著:《近代華僑投資國內企業史資料選輯 》(上海卷), 廈門大學出版社1994年版,第128頁。興亞院華中聯絡部在調查上海橡膠業后亦稱,原料短缺對日資橡膠廠產生了沖擊,導致部分廠商停止生產。(63)《中支二於ケルゴム(同製品)ノ流通》,昭和十五年十一月(1940年11月),李曉明主編:《近代日本對華調查檔案資料叢刊》第5輯,“興亞院調查”(31),第187、181頁。1942年3月,日軍決定“上海地區內所有物資的使用、制造及販賣,全由興亞院負責辦理,統制運用”,其中橡膠及橡膠制品亦為其統制運用物資之一。(64)《陸海軍各報道長發表關于重要物資談話》(1942年3月27日),上海市檔案館藏,轉引自黃美真:《日偽對華中淪陷區經濟的掠奪與統制》,第404頁。同月,日華護謨工業組合聯合會成立,從而構建起日方占領當局及興亞院控制橡膠行業的組織體系。

為保證橡膠制品生產,日軍采取欺騙手段,號稱“本著日華經濟合作提攜之精神”,“疏通來源實現經濟合作”,以互相營業為提要,“在精誠提攜合作的基礎上”共同成立日華護謨輸入組合會。(65)《上海橡膠原料進口業公會理事長著萬輔為公同組合橡膠原料運銷總機構事與日本興亞院華中聯絡部等有關機關的函件》,1942年10—11月,上海市檔案館藏,檔號:S66-1-72。事實上,自太平洋戰爭爆發后,因船只缺乏,交通受阻,日華護謨輸入組合會已無法發揮進口原料的作用。為獲取原料,該會一方面繼續在上海“搜集”中國及外國人所“非法擁有”和未登記的橡膠材料;(66)《日支ゴム原料配給組合聯合會創設ニ関スル件》,1942年,上海市檔案館藏,檔號:S66-1-72。另一方面日華護謨工業組合聯合會同日華護謨輸入組合會協商,擬利用海船,自安南、泰國等處輸入生橡皮。除生橡皮之供給外,橡膠工業所需之顏料及化學用品,日華護謨工業組合聯合會亦設法補充。如橡膠工業中必不可少之氧化鋅,從前由加拿大輸入者,已經斷絕。日華護謨組合聯合會認為,可將長江上游地區發現之優秀鋅礦作為補充。又如碳酸鎂,則可與華北制鹽業聯絡收集之。(67)潘吟閣:《上海之橡膠工業》,《企業周刊》1943年第1卷第23期,第3頁。日軍配給的生膠,其中有一部分是從大中華和其他華商廠以一角一磅的低價收購的。配出原料時,日軍將生膠價格從每磅一角三分逐步提高到每磅一角九分,在原料配給中獲利不少。(68)林金枝編著:《近代華僑投資國內企業史資料選輯》(上海卷),第128頁。

此外,日華護謨工業組合聯合會為獲取原料,欺騙華僑及有能力之商人,宣稱“自大東亞戰爭發動以來,航線受阻,來源告斷,至吾上海橡膠業有陷于停頓之狀”,號召有能力有資源之廠商“溝通海外物資,為增進國內工業生活,努力貢獻一切”,爭取戰爭勝利。(69)《上海橡膠原料進口業公會理事長著萬輔為公同組合橡膠原料運銷總機構事與日本興亞院華中聯絡部等有關機關的函件》,1942年10—11月,上海市檔案館藏,檔號:S66-1-72。在原料分配上,日華護謨工業組合聯合會雖號稱“公平分配”,但其實對于原料的分配有所側重,對于日資工廠,分配總額的60%,華資工廠僅能分配到總額的40%,且分配僅限于生產軍需所用之輪胎和膠鞋的工廠。(70)林金枝編著:《近代華僑投資國內企業史資料選輯》(上海卷),第128頁。可見,日本雖號稱“日華經濟合作”,主張日華共同努力獲取原料,但事實上,日軍主要靠搶奪中國工廠的原料,在分配上更是以日資廠商為主,其本質是為了保證日軍軍需供給,維系戰爭。

在產品生產上,1943年4月日華護謨工業組合聯合會規定了各橡膠廠的生產程序,即:“(1)最著重為軍需工業;(2)其次為工業用品;(3)再次為民間需用品。”(71)《橡膠廠聯會決定生產程序》,《新聞報》1943年4月8日,第3版。起初,日資橡膠廠傾向于生產軍需與工業用品。例如,興亞護謨株式會社在計劃生產重點時,曾提到優先生產汽車用橡膠制品,以滿足日本軍隊及在華日本汽車公司的需求,當地軍方也要求高端橡膠制品需保證自給自足;其次生產工業用模具橡膠制品、橡膠皮帶及軟管,用于滿足采礦、土木工程以及煉鐵廠等需要。(72)「興亞護謨工業株式會社企業許可二關スル件」,昭和十七年九月二十八日(1942年9月28日),JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.B06050495900、外國ニ於ケル化學工業並同製品取引関係雑件/護謨工業関係/華中、華南関係(E256)(外務省外交史料館)。華資工廠則偏向于生產日用品。上海淪陷初期,侵華日軍軍需用品包括軍鞋、輪胎等,大多從日本國內運來;若在上海采購,則由日資廠商承辦。(73)楊少振、洪福榮:《正泰橡膠廠的經歷》,陸堅心主編:《20世紀上海文史資料文庫(3)》,第444頁。隨著戰爭形勢的變化,進口日漸不易。1943年,明治護謨株式會社稱由于戰爭形勢的變化,橡膠制品需求迅速增加,盡管工廠日夜運轉,但以當時的設施難以滿足各方面的迫切需求。(74)「護謨工場設備擴張許可願」,昭和十八年一月十一日(1943年1月11日),「外國ニ於ケル化學工業並同製品取引関係雑件/護謨工業関係/華中、華南関係」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.B06050495900、外國ニ於ケル化學工業並同製品取引関係雑件/護謨工業関係/華中、華南関係(E256)(外務省外交史料館)。上海20余家日資橡膠廠也無法滿足侵華日軍橡膠軍需用品供給。所以自是年始,華商各工廠開始承接日軍軍需訂單,趕制軍需品。

1943年后,日方將上海華資橡膠廠全面納入軍需供給體系之中,以承接日軍軍用訂單為主。1943年,因時局動蕩、原料短缺停產的大中華橡膠廠因接到日本的軍需訂貨而重新生產。是年,大中華等大廠產量僅維持戰前水平 1/10左右,較1940年亦減少80%以上,生產主要以承接日本軍需訂貨為主。大中華橡膠廠1943年4月至8月間,先后承接日偽海軍、陸軍、保安司令部、警察局等機關59件軍用品訂單,共計8103條橡膠車胎,及一些長筒靴、膠鞋等。1945 年春夏之際,又與日本侵華軍海軍部和田大佐、鈴木書記簽訂三次承制輪胎的合同,前后共承制各種汽車內外胎各4380條、自行車內外胎各14000條。(75)上海市工商行政管理局、上海市橡膠工業公司史料工作組編:《上海民族橡膠工業》,第51、45—49、45頁。1944年6月,大中華、正泰、義生、宏大等橡膠廠受“商統會”命令,每廠各承制軍用膠鞋15萬雙。生產所需之生橡膠、苯油由日華護謨工業組合聯合會配給,布匹、箍線鞋帶則由“商統會”配給,電力、煤斤亦由經理總監部負責送達到廠,輔助化學品則是各廠代為購辦,工人食米由經理總監部配給。(76)《上海市橡膠工業同業公會會員承制經理總監部軍需及國防部聯勤總部軍用膠鞋的有關文書及合同三份》,1944年,上海市檔案館藏,檔號:S66-1-81。正泰橡膠廠還曾為上海的日本在鄉軍人制造三四千雙教練鞋。1945年正泰又承制“中華貿易聯合會”(77)日方組成的貿易組織。委托加工自行車胎7000條,勞工鞋五六千雙。軍需訂單所需橡膠、汽油及電力均由日軍供應。(78)楊少振、洪福榮:《正泰橡膠廠的經歷》,陸堅心主編:《20世紀上海文史資料文庫(3)》,第337頁。

橡膠制品在銷售上亦有諸多限制。首先表現在售價上,1942年11月16日,上海物價對策委員會對橡膠制品的批發、零售價格作了規定,并限制橡膠鞋及車胎的最高價格。以1942年5月底價格為基準,“較目下市價并不過于低廉,此因橡膠工業原料之市價,頗見昂騰故也”。(79)《橡膠制品決定最高價格》,《申報》(上海版)1942年11月18日,第4版。在產品配給上,橡膠同業公會會員各廠所需原料,向來由日華護謨工業組合聯合會配給,品種、品質、產量均由該會規定。品種方面是優先于軍需,民用膠鞋為數甚微,制品不得自由買賣。橡膠制品以直接供應消費者為原則,各方配給需填具申請書,經日華護謨工業組合聯合會核準后,方得核銷。上海市民如需購買套鞋,限于雨天購買套鞋,同時須攜帶房捐票及相符之市民證,且須本人當場著用,以防囤積。(80)《購套鞋須以舊鞋掉換,仍限雨天購買,并須帶房捐票》,《申報》(上海版)1943年3月9日,第5版。上海橡膠同業公會還曾呼吁市民“橡膠為戰時必需品之一,理應撙節,故亟希望市民在穿著方面力求經濟”。(81)《橡膠鞋應撙節著用,仍限雨天購買》,《申報》(上海版)1943年3月3日,第4版。不過在行業管理權限上,由日方控制的日華護謨工業組合聯合會才是行業統制的權力中心,上海特別市橡膠同業公會需要執行聯合會的命令,空具其形而缺少自主權利。

四、日本統制下的行業結構變化及行業危機

日本對上海橡膠工業的行業侵入和控制,本質上是為了保障軍需,維護日商工廠的利益,是一種“軍需型”統制。這種行業統制,改變了日商、華商工廠的行業比例,日資廠數量大增,且占據壟斷地位。日商在日本政府有意引導下,通過對上海華資橡膠廠采取“購買”“合資”、強占等手段,迅速擴充上海日資橡膠工廠。1940年,上海日資橡膠工廠由戰前的四五家增為19家。1941年,華商的開工廠家從16家減為14家。到1943年,日本在上海設廠達到25家,華資橡膠廠雖有35家,但多數停工。(82)上海市工商行政管理局、上海市橡膠工業公司史料工作組編:《上海民族橡膠工業》,第51、45—49、45頁。從整體來看,經過日本當局及日華護謨工業組合聯合會的指導,上海日資橡膠廠的兼并重組頻繁,且經過多次擴充。上海橡膠工業由戰前華資橡膠廠數量多于日資轉變為日華數量相當,由以華資橡膠廠為主導轉為以日資橡膠廠為主導,行業資產出現集中現象,日商工廠占據主要的軍需及汽車輪胎產品市場。

日本為滿足軍需補給及扶持日商工廠,有意調整橡膠工廠的產品結構。在1937年前,上海橡膠工業主要以生產膠鞋為主,其產值可達行業總產值90%之多。1943年時,上海日華橡膠廠的膠鞋產值約占70%左右,受戰爭需求影響,車胎需求上升,其產值約占15%,其他橡膠制品可占15%。(83)上海市工商行政管理局、上海市橡膠工業公司史料工作組編:《上海民族橡膠工業》,第51、45—49、45頁。低端膠鞋比重下降,高級制品比重上升,產品種類增加。這種產品結構看似有所升級,但其并非市場自由發展的結果,而是日方在“現地自給”思想指導下滿足軍需的結果。日本對上海橡膠工業的統制,也打亂了上海華商橡膠工業的“國貨全能”進程。(84)在抗日戰爭爆發前,作為上海橡膠工業第一大廠的大中華橡膠廠,以建立“國貨全能”為目標,初步實現了原料供給、生產以及銷售一體化的目標,且正泰廠、宏大廠亦為此努力。戰前,上海橡膠工業的特斯拉雛形已初顯,戰爭打亂了其進程。

在戰爭時期,日本要實現全行業統制面臨著不少問題。首先在原料分配上,部分華資橡膠廠因無法獲得原料而控訴橡膠同業公會。1943年7月9日,華利橡膠工業社、安遠橡膠廠等15家企業聯名稱,上海橡膠制造業同業公會以須有主要機械與完善設備者方得加入為借口,拒絕小型橡膠業入會,致使各小型橡膠廠無法獲得橡膠原料。為此,上海市橡膠制造業同業公會理事長余性本向日華護謨工業組合聯合會申訴,提出上海橡膠原料缺乏,采購不易,致使會員廠商蒙受打擊,呼吁日華護謨工業組合聯合會公平分配原料,認為同屬會員不應厚此而薄彼。但實際上,橡膠原料配給是由日華護謨工業組合聯合會以滿足軍需生產為先,并非各橡膠廠都能獲得原料。(85)《上海市橡膠工業同業公會關于小型橡膠廠要求入會及配售原料有失公平事與有關單位來往文書》,1943年,上海市檔案館藏,檔號:S66-1-86。經日本控制改組的上海橡膠制造業同業公會亦曾幻想若能以汪偽政府力量,“本大東亞共榮圈內中日同生共死之照協,與大使能折沖不難得一解決”。(86)《呈為橡膠原料不能普遍配給推派代表申訴》,1944年4月16日,上海市檔案館藏,檔號:S66-1-86-4。但其幻想最終破滅,在物資供給及生產定位上,日資廠始終處于優先地位。聯合會推動的“企業中心”并合計劃,也加強了日資工廠的行業壟斷地位。

依靠“物動計劃”補給的日資橡膠廠也面臨著生產危機。所謂“物動計劃”,是日本政府自1938年實施的一項計劃物資配給政策,“物動計劃”根據各項物資的生產計劃、外匯及海上運輸能力,計算出各種物資的供給量,再按照陸海軍的軍需等進行進口及分配物資。興亞護謨工業株式會社、大東護謨工業株式會社及明治護謨株式會社等日資橡膠廠商生產所需之生橡膠及部分化學試劑均百分百依賴“物動計劃”補給。(87)「興亞護謨工業株式會社企業許可二關スル件」,昭和十七年九月二十八日(1942年9月28日),JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.B06050495900、外國ニ於ケル化學工業並同製品取引関係雑件/護謨工業関係/華中、華南関係(E256)(外務省外交史料館)。「護謨工場設備擴張許可願」,昭和十八年一月十一日,「外國ニ於ケル化學工業並同製品取引関係雑件/護謨工業関係/華中、華南関係」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.B06050495900、外國ニ於ケル化學工業並同製品取引関係雑件/護謨工業関係/華中、華南関係(E256)(外務省外交史料館)。但太平洋戰爭爆發后,美軍對日本實施了海上封鎖,導致生橡膠等無法大量運送,致使包含日資橡膠廠在內的上海橡膠工業無法獲得充足原料進行生產。(88)《上海特別市橡膠原料進口業同業公會與日本興亞院華中聯絡部往來函》,1943年,上海市檔案館藏,檔號:S66-1-72。

日華護謨工業組合聯合會漠視華資工廠關于電力問題的訴求。1944年上海特別市橡膠制造業同業公會稱中資橡膠廠生產面臨斷電威脅,請求日華護謨工業組合聯合會予以照顧,認為橡膠同業之制品大都為軍事用品,對于交通等亦算實用之必需品,斷電不但會造成工友失業,且與汪精衛所提之增產政策相悖。(89)《上海市橡膠工業同業公會同業面臨斷電威脅、楊蔚陰理事長等要求日華護謨會給以照顧》(1944年9月21日),上海市檔案館藏,檔號:S66-1-69。1945年4月,上海橡膠工業因原料斷絕、電力不足,業務一蹶不振。橡膠業聯合會曾請求當局解決原料及電力問題,但未獲批復。對于華資工廠所面臨的生產危機,日華護謨工業組合聯合會態度漠然,亦自顧不暇。受運輸及煤炭供應影響,自1942年起華中水電公司發電量呈不斷下降趨勢,1944年3月的發電量僅為1941年月平均數的38.19%,到1945年2月的發電量僅為1941年月平均數的21.58%。(90)黃美真:《日偽對華中淪陷區經濟的掠奪與統制》,第390頁。其時,不僅橡膠工業面臨斷電停工之威脅,整個上海的工業亦面臨缺電危機。

上海橡膠商號的產品配給也得不到滿足。1944年6月會員大中華、永記、萬利祥等50余家聯名呈請橡膠同業公會,要求“全國商統會”普遍配給橡膠制品。各商號稱會員商店以經銷橡膠鞋類為主要業務,而自實施統制至1944年,各商號配得膠鞋僅為一次或兩次,只有十分之二三的會員得到配給,至于配給數量,每家只得一二打或三五打。各橡膠商號僅得極少數之制品配給,致使會員深感營業之日趨衰落。對于上述危機,同業公會回復稱,各橡膠廠生產之橡膠制品,向來由日華護謨工業組合聯合會配給,以“優先軍需”為原則,并表示已就橡膠制品配給問題向汪偽政府實業部請愿、向“商統會”呼吁。雖經多方奔走,但效果不佳。(91)《上海市橡膠工業同業公會關于橡膠品號召公會要求全國商統會普通配給橡膠制品事與橡膠業聯合會的往來文書》,1944年,上海市檔案館藏,檔號:S66-1-71。橡膠商號作為橡膠行業的重要銷售機構,是連接生產與消費的重要紐帶,橡膠商號業陷于困頓,橡膠制品無法順利到達消費者手中,意味著生產消費的平衡被打破,橡膠行業正常的市場進程被破壞,極不利于橡膠行業的長久發展;同時“優先軍需”原則的實行也證實了日方所稱“保證市民公平配給”的欺騙性。

對于日軍要求華資橡膠廠生產軍需物品,各廠雖不能直接拒絕,但采取消極抵抗的態度進行生產。至于日軍強令大中華、正泰、義生、宏大等橡膠廠生產之軍需物品,亦被各廠抵觸,初時借口原料不全,電煤缺乏,未能開工;后期各廠以工價開支變遷甚巨,聲明各契約應價(92)應價指買賣價格,本處指契約所定之價格。無效。至1944年7月已到材料齊全后,大中華的方針是,如能少做,就盡量少做,使得各制成布面橡膠鞋交迄無效,原料得以保存。(93)《上海市橡膠工業同業公會會員承制經理總監部軍需及國防部聯勤總部軍用膠鞋的有關文書及合同三份》,1944年,上海市檔案館藏,檔號:S66-1-81。正泰、義生、宏大等廠亦未全力開工,對于日軍強令制造軍需品的任務,亦消極應對。(94)上海市工商行政管理局、上海市橡膠工業公司史料工作組編:《上海民族橡膠工業》,第51—53頁。

隨著戰爭局勢的發展,橡膠原料獲取日益艱難,加之偽中儲券的大量發行,造成惡性通貨膨脹(95)黃美真:《日偽對華中淪陷區經濟的掠奪與統制》,第207頁。,橡膠及制品價格一路高漲。橡膠工廠若欲獲得原料,只得求諸黑市。1944年至1945年,日華護謨工業組合聯合會根據橡膠的價格起伏,對各橡膠制品的出廠價、批發價及零售價進行動態調整,雖然極力限制,但仍無法阻擋橡膠制品價格一路飆升之勢。以大號套靴為例,1944年10月價格較當年8月增長67.49%,1945年6月較1945年上一月增長223.04%。(96)《上海市轉商業公會橡膠制鞋面組關于調整工資的函件以及上海日華護謨組部分價格表》,上海市檔案館藏,檔號:S66-2-75。因個別年份數據缺失,故直接選取兩組年份相連數據進行說明。若上海廠商售出囤貨,售價低于當局所定價格,尚能有所收益。但若生產新的橡膠制品,則橡膠原料價格高于日華護謨工業組合聯合會所定之市價,生產橡膠制品無利可圖,部分廠商紛紛停工,橡膠工業面臨崩潰。(97)《橡膠業缺乏原料》,《申報》(上海版)1945年4月24日,第2版。

日本當局以“優先軍需”為原則,通過企業并合、行業組合統制等方式控制了上海橡膠業的產銷市場,從而在事實上將橡膠全行業納入其軍需供應體系之中。戰爭后期,原料獲取失敗、電力供給不足和原料、制品價格控制失靈等一系列弊端逐漸顯現,加之橡膠原料及制品分配不公,日華橡膠廠的矛盾在戰爭后期逐一爆發出來。

結 語

橡膠行業屬于原料、技術雙密集型產業,近代中國并無大量橡膠原料產出,橡膠生產技術、設備更是依賴國外輸入。在抗日戰爭爆發前,華商橡膠廠已經逐步成長起來,并以上海為中心初步建立起民族橡膠工業的產銷體系。英、美及日本橡膠制品仍然大量輸華,同時也在華建立工廠,與華商工廠展開正面競爭。基于軍需及民用市場空間的擴大,無論外資還是華商工廠都有擴展。但由于技術及工藝差異,在事實上形成了市場分層結構,即汽車輪胎等高度依賴進口及外商工廠,華商工廠主要以膠鞋、人力車輪胎等為主。

日本早期對華的橡膠經營,以商品輸入為主,后逐步進行資本輸出,建立橡膠工廠。在第一次世界大戰期間,在橡膠行業中取得較有優勢的行業地位。到抗日戰爭爆發前,日本表面上主要以市場手段為主,進行橡膠制品貿易及投資設廠,但也運用了不平等條約體系所帶來的政治保護。在抗戰爆發后,日本政府、侵華日軍及日本商人聯合推動日本在華橡膠行業的擴張。揆其方法,一是在軍政強制之下,以“購買”、合并、參股、聯營等方式進行企業層面的控制,迅速擴充日資橡膠工廠勢力;二是在行業層面上,整頓中國固有的同業公會組織,對之進行人事干預,還組建日商同業組合。在此基礎之上,再建立日華護謨工業組合聯合會,服務于軍需品供給和物資控制。

日本對上海橡膠行業的統制,主要目的是滿足在華日軍橡膠制品的軍需供給,是在“現地自給”侵略政策下實施的,是一種典型的“軍需型”統制。日本對上海橡膠行業的統制方式,由企業合并逐步走向行業控制,統制范圍與統制手段逐步強化。在初期是擴充上海日資橡膠工廠,利用其現有設備直接進行軍需生產,彌補由日本進口的軍需制品的不足,其余華資橡膠廠則生產日用品,保障區域內日用品供給。到太平洋戰爭爆發后,面對航路阻斷、原料斷絕等危機,日本為保證在華日軍橡膠制品的軍需供給,設立日華護謨同業聯合會,全面控制上海橡膠行業。到戰爭后期,日資橡膠廠所產軍需物資無法滿足在華日軍需求時,日本當局對華資橡膠廠的產品限制有所放松,分配原料給部分華資橡膠廠,將其作為日資橡膠廠的補充,生產軍鞋、輪胎等軍需用品制品。此后,日本對東南亞控制失敗以及惡性通貨膨脹等問題,也逐步映射到橡膠工業上。橡膠原料供應不足、橡膠制品生產難以為繼、制品價格居高不下、行業內部矛盾重重,致使上海橡膠行業難以持續運行,面臨停產。日本為保障軍需,極力壓榨上海橡膠行業的原料與生產力,強制調整橡膠行業的產品生產結構,人為制造日、華橡膠廠市場分層,加劇橡膠行業危機。歸納而言,日本通過企業并合、行業統制方式,擴大了日資橡膠廠的比較競爭優勢,同時在軍政控制之下實施了全行業管制,將華資橡膠廠也裹挾進入日本的軍需供應體系之中,改變了原有的行業格局及市場配置機制,使上海橡膠業成為日本軍需體系的附庸,殖民地依附型經濟的特性大為增強,直接破壞了華資橡膠工業原有的正常進程及“國貨全能”的發展計劃。