水利工程建設中的生態環境設計方法

陳昊

(中交水運規劃設計院有限公司,北京 100007)

1 引言

水利工程規劃設計高度重視對生態環境的防護,完善水利工程的防洪泄洪功能,促進社會經濟和生態環境的長遠發展。作為項目設計單位,需要貫徹生態環境保護意識,合理進行水利工程設計。因此,研究水利工程的生態環境設計方法具有重要意義。

2 工程概況

某河道水利工程流域面積16.45 km2,河道堤身年久失修,時常遭受暴雨、臺風等惡劣天氣的侵害,迎水側多處坍塌,誘發自然災害,嚴重威脅周邊居民的人身財產安全以及生態環境安全。因此,針對河道現狀采取整治措施勢在必行。根據現場調查結果可知,河段周邊有大面積的耕地和養殖用地,河流的障礙物堆積量大,河水的流動性變差,存在富營養化現象。初步掌握河段及其周邊環境的現狀后,以生態水利設計理念開展水利工程設計工作,確定河道治理措施,從根本上解決河道現存問題。

3 水利工程建設中的生態環境設計原則

河道治理工程具有系統性,在以生態環境理念為指導的設計中,需要遵循特定的原則,保證設計效果,具體設計原則如下。

1)空間異質性原則。部分水利工程設計僅關注成本控制要求,未充分考慮生態環境的穩定性,由于水利工程開挖及其他活動而破壞生態環境,水質變差,生物多樣性受到影響。在水利工程生態環境設計中遵循空間異質性原則后,將生態保護作為設計中的重點考慮對象,使河道治理、水內生物與環保相協調,保障河道內生物的健康生長,創造良好的水環境[1]。

2)整體服務原則。河道治理是一項系統性的工程,在河道治理的生態環境設計中,需要遵循整體服務原則,考慮水生態環境的特點,富有針對性地選擇河道治理技術,在合理應用治理技術后,解決河道的各類水生態環境問題;同時,生態環境設計還需注重服務性,即河道治理活動需要滿足生產與生活發展的需要。

4 城市河道治理工程中的生態環境設計方法

4.1 生態河道治理

4.1.1 護岸和堤圍

在本工程中,根據生態理念選擇河道治理方法,設計堤圍并充分保證周邊生態環境的穩定性和生態系統功能的正常實現。堤圍設計遵循因地制宜的原則,預測河道治理活動對周邊環境的影響,例如渠化,不可由于河道治理而導致河流屬性、生態環境出現異常變化。在設計護岸結構時,可以考慮漁道結構,其優勢在于減小河道工程施工活動對周邊環境帶來的不良影響。

4.1.2 清淤清障

在生態環境設計理念下,可以將淤泥用于濕地建設,發揮淤泥的利用價值,建設可用于居民休閑的濕地公園,也可通過濕地改善氣候。此外,清淤清障前需要制訂科學可行的工作計劃,規劃時間節點、施工內容、作業強度等。河道治理工程中的清淤清障流程主要為:填筑圍堰,抽水,用吸污泵抽取河道中的淤泥,用罐車將淤泥運輸至指定區域;經過大面積清淤后,人工清除河道周邊的垃圾,根據無害化處理的要求,將垃圾運輸至指定堆放場所;整理渣土,運至卸土區域;檢驗河道清淤清障效果[2]。

4.1.3 蓄水與抗洪

合理選擇蓄水工程技術也至關重要,例如修筑橡膠壩,用此設施起到“以水擋水”的作用,兼具蓄水和抗洪兩項功能。此外,還需根據人與自然和諧發展的原則開展治理活動,工程人員應正確認識水利資源對人類的作用以及人類生產生活對水利條件的影響,將水利環境治理作為河道治理工程中的重點內容,協同推動環境和經濟的進步。

4.1.4 加強控導

本河道工程所在地區的水資源需求量大,以控導的方法開展生態設計工作具有重要意義,可提高水資源的利用率。設計人員需分析河流動力及潮汐效果,判斷完工后對河道及周邊環境產生的影響,若存在不良影響,需要構建循環設施,最大限度減小工程建設期間人為活動產生的不良影響。在河道治理中采用控導工程后,可提升河床的穩定性,營造良好的生態環境,實現河道良性循環。隨著時間的延長,控導工程的應用價值愈發突出,有效維護了生物多樣性。

4.1.5 建立生態河堤

在生態環境理念的指導下設計生態河堤,具體方法如下。

1)設計人員確定河道實際情況,進行規劃布局,例如確定河道中心線、河道的分布位置及形態等。

2)在掌握河道的基本信息后,分析河段彎曲位置的沖擊力,以此為依據設計生態河堤,通過技術手段改進河道形狀,提高河段的過流能力。

3)適當增加淺水區的面積,目的在于提供充足的空間以便動植物棲息,增添動植物的多樣性。通過生態河堤建設手段調節氣候環境,提升區域內生態環境的穩定性,提升防洪效果。在建立良好的生態環境后,還將推動城市的健康發展,緩解生態建設和城市經濟建設不協調的問題[3]。

4)生態河堤設計時需要合理挑選植物,用于改善生態環境以及提升景觀價值。例如,本河道治理工程所在地區的環境適宜柳樹生長,因此在生態河堤設計中采取種植柳樹的方法,而為了進一步保障河堤的生態效果,采取“木樁+ 拋石組合丁壩”的方式。

4.2 生態濕地工程

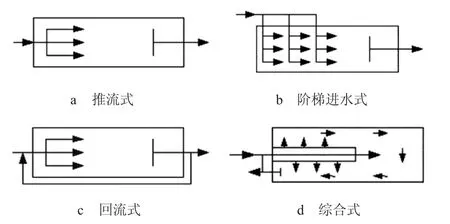

人工濕地的工藝流程有多種,目前常用的有:推流式、階梯進水式、回流式和綜合式4 種,人工濕地工藝流程如圖1 所示。

圖1 人工濕地工藝流程

推流式是最基本的形式。階梯進水式可避免濕地床前部堵塞,使植物長勢均勻,有利于后部的硝化脫氮作用;回流式可對進水進行一定的稀釋,增加水中的溶解氧并減少臭味;出水回流還可促進濕地床中的硝化和反硝化作用,采用低揚程水泵,通過水力噴射或跌水等方式進行充氧;綜合式則一方面設置水體回流,另一方面還將進水分布至濕地床的中部,以減輕濕地床前端的負荷。

本方案需對經過物化和生化處理后的藻水進一步水質凈化,并進行重點水質提升。因此,濕地組合工藝選擇處理效果較好的回流式。

4.3 沉水植物生態修復

以自然生態系統為藍圖,構建“水下森林”為主體的水下世界,并通過選擇強效凈化型和景觀型的水草,使水下植物保持四季常綠、高低錯落,同時還能長效保持較好的水質。

水生植物包括常年生活在水中、潮濕或100%飽和土壤水中的植物,依附水環境生長,植株形態、生理特征和機能與陸生植物有很大的差異,通常用于河流(湖泊)生態修復的水生植物也稱水生維管束植物(俗稱水草),從分類學來說,可分為挺水植物、浮葉植物、沉水植物,對水生態系統具有十分重要的作用。

本項目沉水植物主要以苦草、黑藻、伊樂藻等為主的優勢種群落,浮葉植物選用睡蓮,挺水植物以菖蒲、荷花為主,提高水體的自凈能力和景觀效果。

5 基于生態環境理念的河道治理保障措施

5.1 采取多元化的治理手段

水污染整治屬于河道治理工程中的重點內容,為提高群眾生活水平以及改善生態環境,應根據生態環境理念開展河道污染治理工作,通過多項措施凈化生態系統。河道垃圾屬于主要的污染源,采用管網攔截的方法統一匯聚垃圾,再進行無害化處理。在攔截河道垃圾的基礎上,還采取如下措施:加強源頭防控,如有關部門頒布相關政策,嚴厲禁止亂扔垃圾的行為;根據河道水資源現狀,制定污水排放標準,避免河道水質遭到污染;集中處理上游污染,緩解中下游污染問題,降低污染治理難度;針對易發生污染的部位,需制訂專項治理方案,加強污染治理[4]。

5.2 建立河道生態保護系統

在生態環境理念下,高度重視河道工程生態系統的功能,基本思路是發揮出自然資源的自調節能力,減少人為干預,通過自凈化手段維持良好的生態環境。根據該思路,建立河道生態保護系統,具體策略如下。

1)正式治理前先進行現場調查,確定河道生態系統的實際情況,測量河道中心,根據掌握的河道信息科學布局,給河道生態保護系統的建立打好基礎。

2)評估現狀河道寬度及過流能力的合理性,根據評估結果對河道采取優化措施,盡可能使河道的形狀保持自然狀態。

3)適度擴寬淺水區,此方式的作用在于提供更充足的空間以滿足動物生長要求,改善原本河道內動物類型少、數量少的問題,在此基礎上還可健全生物鏈,完善周邊生態環境,并借此契機打造更加良好的自然環境,將優質的自然生態滲透至居民日常生活中,提高人們的幸福指數。

6 結語

綜上所述,現代水利工程建設除了追求工程的基礎功能外,還需提升生態環境價值,因此基于生態環境理念的設計工作具有重要意義。對于河道治理工程,設計人員需遵循空間異質性原則、整體服務原則,根據河道現狀開展清淤清障、護岸、生態保護系統建設等相關工作,通過多項措施改善河道現存問題,優化自然生態環境,保障水資源及各類自然資源的安全性。作為設計人員,需要高度重視以生態理念為指導的河道治理工程設計工作,采取科學的治理措施,保持生態平衡,實現社會經濟與自然環境協同發展的目標。