經側方頸紋入路行選擇性頸淋巴結清掃術的臨床初探

萬錦波,錢一言,王羽立,肖 娜,卞一峰,杜一飛

頸淋巴結清掃術(neck dissection,ND)是預防和治療口腔惡性腫瘤頸部淋巴結轉移的有效手段。對早期的口腔惡性腫瘤患者,多數會同期行選擇性頸淋巴結清掃術(selective neck dissection,SND)[1-2]。SND的常規入路是下頜下入路,即采用距離下頜下緣2.0 cm,起于頦下、平行于下頜下緣、止于耳后的切口,手術視野清晰但影響美觀。隨著外科手術微創美學的概念深入人心,眾多學者在內鏡或手術機器人輔助下,利用較短或隱蔽切口完成SND,但因操作的復雜性以及頸部窄而深的解剖結構,臨床應用受到一定限制[3-5]。

頸紋是頸部正常的皮紋結構,文獻報道利用頸部正中第二頸紋入路行甲狀腺癌切除術和中央氣管旁淋巴結清掃術,瘢痕隱蔽美觀[6]。利用頸紋入路行口腔惡性腫瘤的SND,目前尚未見報道。江蘇省口腔醫院頜面外科自2020年12月開始探索經頸紋入路行SND的安全性和有效性,現報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

選取南京醫科大學附屬口腔醫院口腔頜面外科2020年12月至2022年3月收治的22例早期口腔惡性腫瘤患者,納入標準:病理診斷為口腔惡性腫瘤,需同期行選擇性頸淋巴結清掃術;臨床及影像學檢查不支持頸部淋巴結轉移;頸部無手術病史,無外傷瘢痕。按照頸淋巴結清掃術的手術入路分為側方頸紋入路和下頜下入路兩組。該研究通過南京醫科大學附屬口腔醫院倫理審查(PJ2020-137-001),入組患者均被告知手術風險并獲得書面同意。

1.2 方法

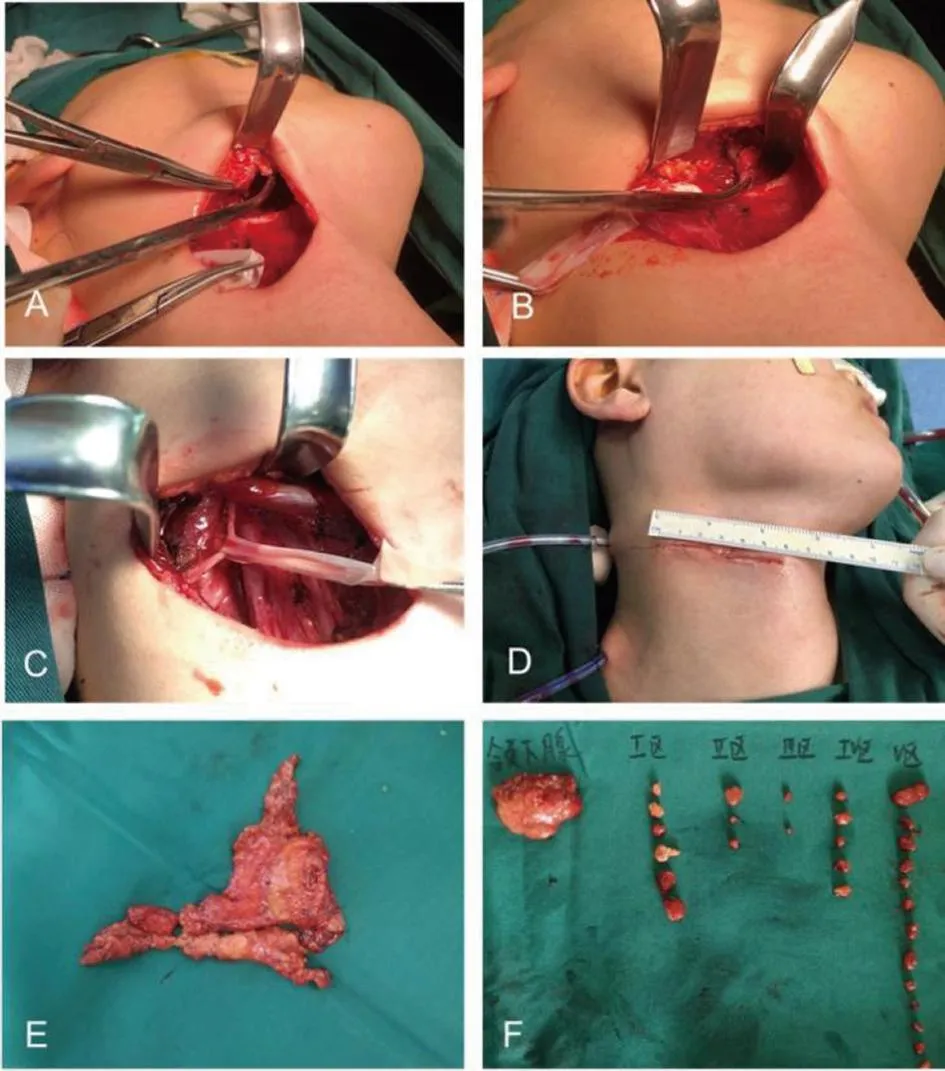

1.2.1 手術方式 所有患者均在全麻下完成原發灶的擴大切除,確保邊緣病理學陰性。根據病理類型行同側選擇性頸淋巴結清掃術,清掃范圍為Ⅰ~Ⅴ區部分或全部。側方頸紋入路選擇同側頸上部頸紋,切口位置選擇在下頜角前方,長度約5.0 cm,切開皮膚及頸闊肌,沿頸闊肌深層潛行分離,向前至頦下,向后至胸鎖乳突肌后緣,上方至下頜骨下緣,下方至肩胛舌骨肌和頸內靜脈交叉處,利用深部拉鉤牽引,逐步清掃Ⅰ~Ⅴ區,保留頸內靜脈,避免損傷面神經下頜緣支,保留副神經和耳大神經(圖1)。頸橫紋切口距離Ⅰ區較遠,尤其是頦下區(ⅠA區),術中需要充分分離,同時借助深部拉鉤及手術頭燈輔助,可以完成清掃。下頜下入路采用距離下頜下緣2.0 cm,起于頦下、平行于下頜下緣、止于耳后的切口。

A:面神經下頜緣支;B:舌神經及下頜下腺導管;C:副神經和頸內靜脈;D:頸部切口及負壓引流;E:頸淋巴結清掃物;F:淋巴結分離。

1.2.2 手術情況及術后肩功能及頸部美觀評價 收集兩組患者手術時間、出血量、淋巴結數目、術后引流量等手術相關數據。術后6個月,對下唇運動、肩部功能等情況進行檢查。肩功能評價標準參照溫玉明等研究[7],具體分級標準如下:重度,肩部及上臂嚴重疼痛,影響睡眠,患側肩下垂及上肢側平舉與軀干中線夾角<60°;中度,肩部及上臂有明顯疼痛,但不影響睡眠,患側上肢側平舉與軀干中線夾角60°~90°,但彎曲肘關節不易觸摸頂枕部;輕度:肩部及上臂無明顯疼痛,患側上肢側平舉與軀干中線夾角>90°,但觸摸頂枕部有一定困難。頸部外觀評估采用華盛頓大學生活質量量表(the University of Washington Quality of Life Questionnaire,UW-QOL),評分方法如下:無改變,100分;輕度改變,75分;雖改變,但不影響社交,50分;明顯改變,并影響社交,25分;因為毀容而無法與他人相處,0分。

1.3 統計學方法

2 結 果

2.1 兩組患者臨床資料

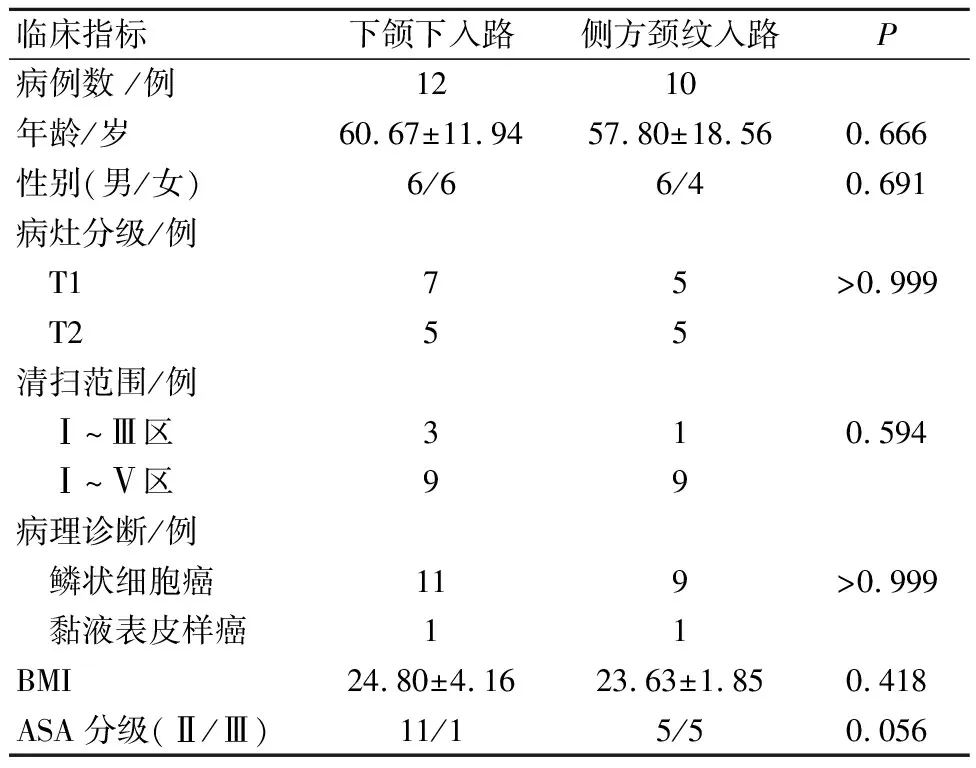

兩組患者臨床資料見表1。兩組患者在年齡、性別、病灶范圍、頸清掃范圍、病理診斷、BMI和ASA分級無明顯差別。

表1 兩種入路的患者臨床資料比較

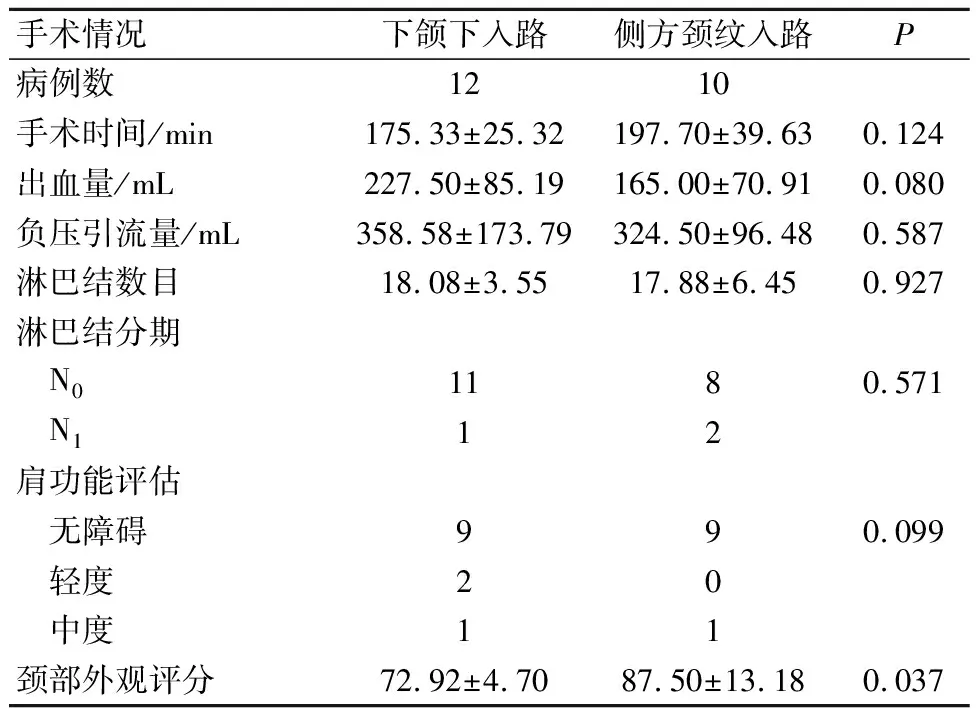

2.2 兩組患者手術情況、肩功能及頸部美觀比較

兩組患者術后6個月頸部外觀見圖2。側方頸上部頸紋數目和部位因人而異,可有1條(圖2A)、2條(圖2B)或3條(圖2C)。兩組手術情況,肩功能及頸部美觀評分見表2。兩組患者在手術時間、術中出血量、負壓引流量、淋巴結數目、淋巴結分期和肩功能評分沒有統計學差異;側方頸紋入路頸部外觀評分高于下頜下入路,差異有統計學意義(P<0.05)。

表2 兩種入路的手術情況比較

A:頸上部1條頸紋;B:頸上部2條頸紋;C:頸上部3條頸紋;D:常規下頜下入路。

3 討 論

口腔癌患者同期行頸淋巴結清掃術不僅可以預防頸部淋巴結轉移,而且能夠篩選出隱匿性頸淋巴結轉移病例,提高總體生存率[1,8-9]。對于早期口腔癌患者而言,選擇性頸淋巴結清掃術,如肩胛舌骨上頸淋巴結清掃術,已基本取代根治性頸淋巴結清掃術,副神經、耳大神經都趨于保留,預防術后肩綜合征和耳垂區麻木,即便對于淋巴結有轉移的病例也只需要術后補充放療即可[7-8,10]。近年來,隨著微創美學的要求逐步提高,利用隱蔽或頸部小切口完成頸淋巴結清掃術成為提升術后頸部美觀的新思路,但多需要內鏡技術或者手術機器人輔助[3-5,11]。文獻報道利用頸部橫向皮膚皺褶隱藏手術瘢痕可以提高頸淋巴結清掃術的頸部美觀,但手術切口需延伸接近甚至越過頸部正中[12]。研究表明利用頸部正中第二頸橫紋行甲狀腺切除及中央區頸淋巴結清掃術,較傳統低領口組相比,瘢痕小且不適感低[6]。受此啟示,本研究嘗試選擇側方頸上部的頸紋行選擇性頸淋巴結清掃術,術后瘢痕隱蔽,頸部美觀評分明顯高于常規下頜下入路組,頸部的美觀得到提升,有助于減輕患者的心理負擔,提高生活質量[13]。

頸淋巴結清掃的手術入路與原發病灶的部位密切相關。對于咽部和舌根部的惡性腫瘤,頸淋巴結清掃的重點在Ⅱ~Ⅴ區,切口設計偏頸后部,如改良面部除皺切口入路(耳后切口)。2012年開始,Koh等首次報道在手術機器人的輔助下,通過該入路完成舌癌(Ⅰ~Ⅲ區)和喉癌(Ⅱ~Ⅴ區)的頸淋巴結清掃[4],目前該手術入路已成為手術機器人輔助頸淋巴結清掃的常用入路。對于多數口腔癌而言,傳統的切口設計需延伸接近甚至越過頸部正中,其目的是更好地暴露Ⅰ區和Ⅱ區。在內鏡輔助下,利用下頜下小切口(長度為3~5 cm)可以完成早期口腔癌(Ⅰ~Ⅲ區)和甲狀腺癌(Ⅱ~Ⅵ區)的同期選擇性頸淋巴結清掃術,術后頸部美觀效果出色[14-16]。無論是內鏡還是手術機器人技術,都需要額外的培訓和練習,且設備價格昂貴[17-18]。本研究選擇側方頸紋入路進行頸淋巴結清掃術,切口長度在5.0 cm左右,手術切口選擇在頸動脈三角區域,僅頦下和Ⅴ區需要深部拉鉤的輔助,對于早期口腔癌的患者而言,具有一定的臨床推廣價值。文獻報道頸部皮膚在頸闊肌深面分離后具有一定的活動度,Ⅰ~Ⅴ區均可在直視下完成清掃,無需內鏡輔助[19],但由于手術空間的限制,需要手術醫師熟悉頸深部解剖,對頸淋巴結清掃操作具有豐富的臨床經驗,同時應避免選擇肥胖患者。

淋巴結清掃數目是評價頸淋巴結清掃安全性的重要指標之一[20]。Liang等[14]在內鏡輔助下完成早期頭頸腫瘤的同期選擇性頸淋巴結清掃術,清掃范圍Ⅰ~Ⅲ區(口腔癌)、Ⅱ~Ⅵ區(口咽、下咽和喉癌),淋巴結清掃數目為(19.1±4.1)個。Fan等[15]選擇相同的手術入路對早期口腔癌患者行選擇性頸淋巴結清掃術,清掃范圍Ⅰ~Ⅲ區,淋巴結清掃數目(20.09±3.54)個。本研究經側方頸紋入路組,清掃范圍Ⅰ~Ⅴ區,淋巴結清掃數目(17.88±6.45)個,與常規下頜下入路無明顯差異,手術數據與內鏡輔助頸淋巴結清掃相似,效果可靠。

頸橫紋是甲狀腺手術及中央區頸淋巴結清掃的常規入路,利用側方頸紋入路行頸淋巴結清掃,目前尚未見報道。一側頸上部的皺紋數目因人而異,通常有1~3條明顯的頸紋紋理(圖2A~C)。除只有1條頸紋外,多數情況下我們選擇第二條頸紋,主要是鑒于以下考慮:第一,避免距離下頜下緣太近,容易損傷面神經下頜緣支;第二,雖然多數口腔癌的頸淋巴轉移集中在Ⅰ~Ⅲ區,但考慮到Ⅳ和Ⅴ區清掃范圍,第二條頸紋更容易暴露至頸內靜脈下端和副神經區域,該區域位于頸側深面且血管神經豐富,操作不當容易損傷。本研究經側方頸紋入路組術中手術時間、出血量、術后引流量等指標,與常規下頜下入路組無明顯差別;術后6個月肩功能評估兩組之間無明顯差別。這些結果表明,經側方頸紋入路進行選擇性頸淋巴結清掃術是安全可靠的。

本文為前期臨床研究,存在一些不足。本文入組病例均為早期口腔惡性腫瘤,對于頸部淋巴結可能轉移的病例不建議使用側方頸紋入路,但即便臨床及影像學檢查均未提示頸部淋巴結轉移,也仍然存在陽性病例的比例,對于這部分患者應密切隨訪[10,21]。其次,本研究入組病例數較少,且隨訪時間較短,無法比較生存率,但就短期觀察而言,側方經頸紋入路行選擇性頸淋巴結清掃術安全可行且術后瘢痕隱蔽,具有一定的臨床推廣價值。