1990—2019年中國歸因于飲酒的口腔癌死亡趨勢及年齡-時期-隊列模型分析

張亮亮,古建昌,劉 云,王曉嵐,柳云霞,

口腔癌(oral cavity cancer)是頭頸部常見的惡性腫瘤[1],其發病率與死亡率占據全球腫瘤排名的第11順位[2]。近年來,該病發病率逐年上升,2020年口腔癌在全球惡性腫瘤發病中排名第16位,確診約37.7萬人,死亡約17.7萬人[1]。從亞洲范圍看,2019年口腔癌發病率最高的3個國家中,中國發病率位居第二,僅次于印度[3]。隨著診斷技術和治療水平的提高,口腔癌的死亡率略有下降,但5年生存率仍然很低,為41.0%~79.5%[4]。口腔癌的危險因素包括化學致癌因素、生物致癌因素、物理致癌因素、種族、機體易患性和遺傳等,確切病因尚不清楚[5]。國際癌癥機構已證實飲酒可增加口腔癌發生風險[6]。研究發現飲酒者口腔癌的患病率隨飲酒量、飲酒頻率、持續時間的增加而上升[7-8]。口腔癌好發于舌、頰黏膜、牙齦、口底、唇和牙槽黏膜等口腔部位[9],一項基于中國患者的調查研究顯示,口底部位比其他部位口腔癌與飲酒的關系更為密切,可能與口底部位黏膜更容易吸收酒精有關,而腭、牙齦黏膜相對致密,不利于酒精吸收[10-11]。中國酒文化歷史悠久,過去30年來酒精消費整體呈現上升趨勢[12-13]。本文旨在研究中國歸因于飲酒的口腔癌死亡隨時間的變化趨勢,探討年齡-時期-隊列效應對其趨勢的影響,為口腔癌的預防和控制提供科學依據。

1 資料與方法

1.1 數據來源

本研究數據來源于全球疾病負擔研究(Global Burden of Disease Study,GBD)項目建立的全球健康數據交換數據庫(The Global Health Date Exchange,GHDx)[14],采用的是美國華盛頓大學健康測量與評價研究中心(Institute for Health Metric and Evaluation,IHME)在官網上公布的1990—2019年全球和中國15歲以上人群歸因于飲酒的口腔癌死亡相關數據。為確保數據的準確性,參考《疾病和有關健康問題的國際統計分類(第10次修訂本)》(ICD-10)分類編碼,提取編碼為C00-C08的口腔癌數據信息[15]。

1.2 研究指標

本研究主要利用GBD 2019結果中的死亡人數、死亡率、標化死亡率作為評價中國歸因于飲酒的口腔癌疾病負擔的指標。標化死亡率以2010—2035年世界人口平均年齡結構為標準計算[16]。

1.3 統計學分析

采用Excel 2021軟件,對GBD 2019數據庫中導出的數據進行運算、匯總、整理,與全球水平作比較,并用變化率分析1990—2019年歸因于飲酒的口腔癌死亡疾病負擔趨勢變化,變化率=(2019年的值-1990年的值)/1990年的值×100%。采用Joinpoint回歸模型分析死亡率隨時間的變化趨勢,通過對數線性模型進行擬合,將口腔癌死亡長期變化趨勢分成若干個線段,計算年變化百分比(annual percent change,APC)及平均年變化百分比(average annual percent change,AAPC)[17]。以P<0.05為有統計學意義。統計分析通過美國國家癌癥研究所開發的Joinpoint 4.9.1.0軟件實現。

構建年齡-時期-隊列(age-period-cohort,APC)模型,采用美國國家癌癥研究所研發的APC分析工具(https://analysistools.nci.nih.gov/apc/)[18],參照組的設置根據Rosenberg等[18]的研究,年齡、時期、隊列均以5年為間隔,將15~99歲分為17個年齡組,時期分為6組,隊列分為22組,在年齡分組中,95以上年齡組數據量很小,本研究將95~99%年齡組等同于95以上年齡組。年齡、時期和隊列的對照組分別設定為55~59歲、2000—2004年和1945—1949年,以死亡率的自然對數作為因變量,選取這些數據集的中位數作為自變量,分別計算年齡、時期和出生隊列效應[19]。可估計函數采用Wald卡方檢驗,P<0.05為差異有統計學意義。繪圖軟件采用美國Originlab公司開發的科學繪圖和數據分析軟件Origin2021。

2 結 果

2.1 中國歸因于飲酒的口腔癌死亡人數及標化死亡率在全球的變化情況

2.1.1 死亡人數的變化情況 2019年全球歸因于飲酒的口腔癌死亡人數60 364例,是1990年的2.05倍,30年總死亡人數男女性別比為6.76。其中,中國全人群和男性死亡人數分別從2 269例增至9 296例、2 049例增至8 767例,較1990年分別增長309.70%、327.87%,在全球所占比例分別從7.70%增至15.40%、7.99%增至16.59%,全人群和男性死亡人數全球占比最高年份出現在2014年,分別為15.72%、17.03%;女性死亡人數從220例增至529例,在全球所占比例從5.72%增至7.05%,女性死亡人數全球占比2019年最高;30年總死亡人數男女性別比為14.16,2013年男女性別比達峰值18.92。相比1990年,2019年中國全人群、男性、女性死亡人數的增長率分別是全球水平的2.96倍、3.09倍、1.48倍。

2.1.2 標化死亡率的變化情況 全球歸因于飲酒的口腔癌標化死亡率保持在0.73/10萬。中國全人群標化死亡率呈上升趨勢,由1990年的0.27/10萬上升到2019年的0.46/10萬,增幅為70.37%,2012—2014年達到峰值0.49/10萬。男性標化死亡率呈上升趨勢,由1990年的0.51/10萬上升到2019年的0.94/10萬,增幅為84.31%。女性標化死亡率略有波動,基本保持在0.05/10萬。

2.1.3 死亡高發年齡組的變化情況 全球全人群和男性歸因于飲酒的口腔癌的死亡高發年齡段集中在55~69歲,女性1990年死亡高發年齡段集中在60~69歲、75~79歲,2019年集中在60~74歲。中國全人群和男性1990年死亡高發年齡段集中在55~69歲,2019年集中在60~74歲;女性1990年死亡高發年齡段集中在60~74歲,2019年集中在65~79歲,死亡高發年齡段均較1990年后推5年。

2.2 中國歸因于飲酒的口腔癌死亡率的變化情況

中國歸因于飲酒的口腔癌死亡率呈上升趨勢,其中,全人群、男性、女性死亡率分別由1990年的0.19/10萬、0.34/10萬、0.04/10萬,上升到2019年的0.65/10萬、1.21/10萬、0.08/10萬,增幅分別為242.11%、255.88%、100%。

2.3 中國歸因于飲酒的口腔癌死亡率的Joinpoint回歸分析

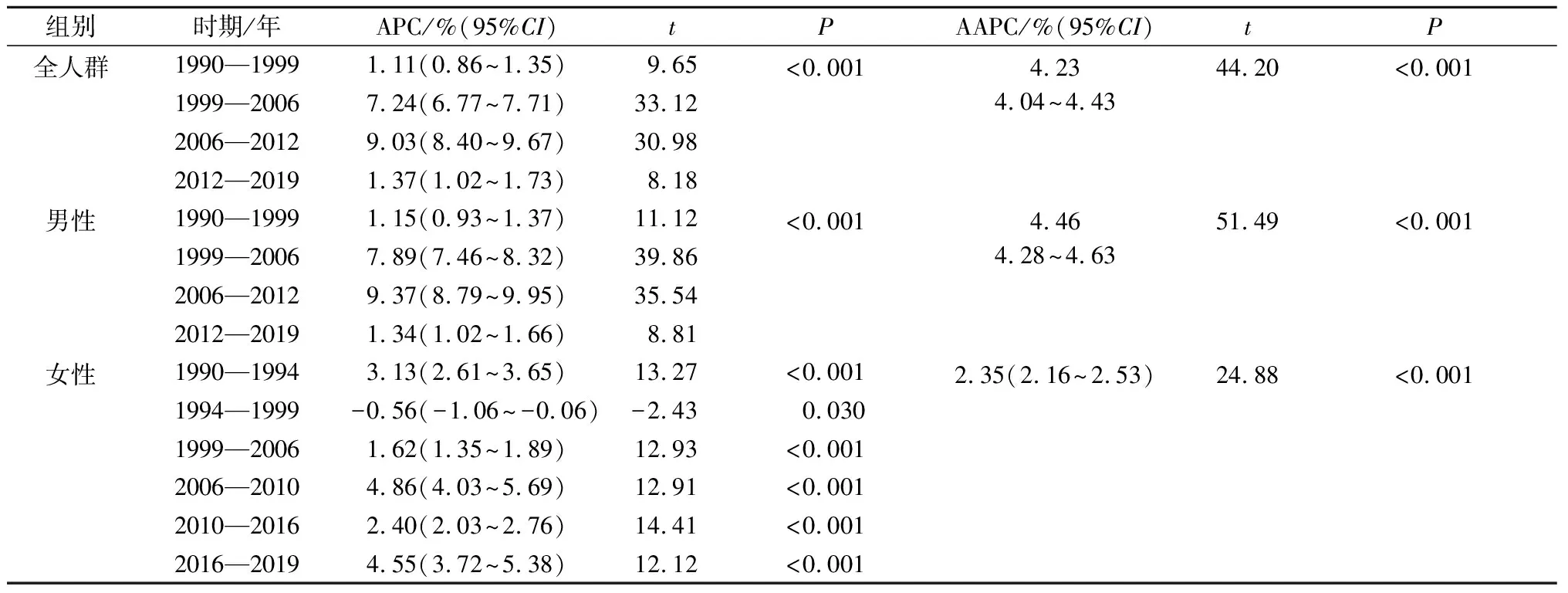

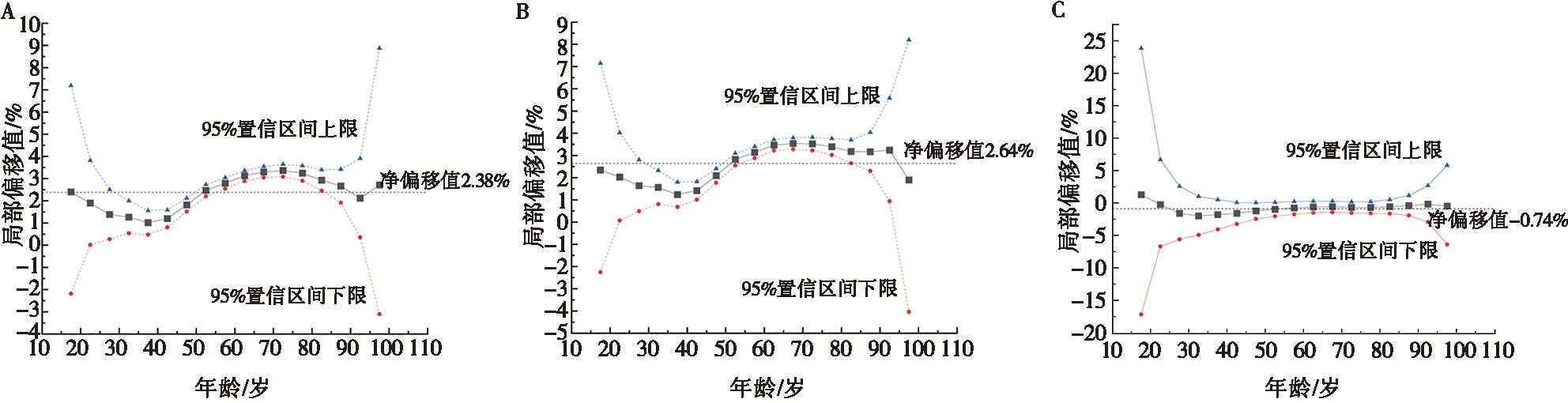

1990—2019年中國歸因于飲酒的口腔癌死亡率呈上升趨勢,全人群、男性和女性死亡率AAPC值(95%CI)分別為4.23%(4.04%~4.43%)、4.46%(4.28%~4.63%)、2.35%(2.16%~2.53%),差異具有統計學意義(P<0.001)。其中,全人群和男性死亡趨勢均分為4個區段,女性死亡趨勢分為6個區段。見圖1、表1。

表1 1990—2019年中國歸因于飲酒的口腔癌死亡率的APC及AAPC

A:全人群;B:男性;C:女性。

2.4 中國歸因于飲酒的口腔癌死亡率的年齡-時期-隊列模型分析

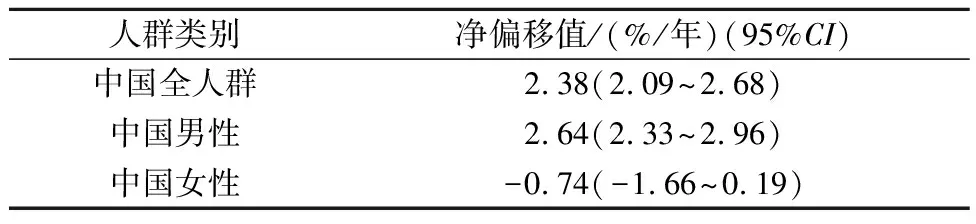

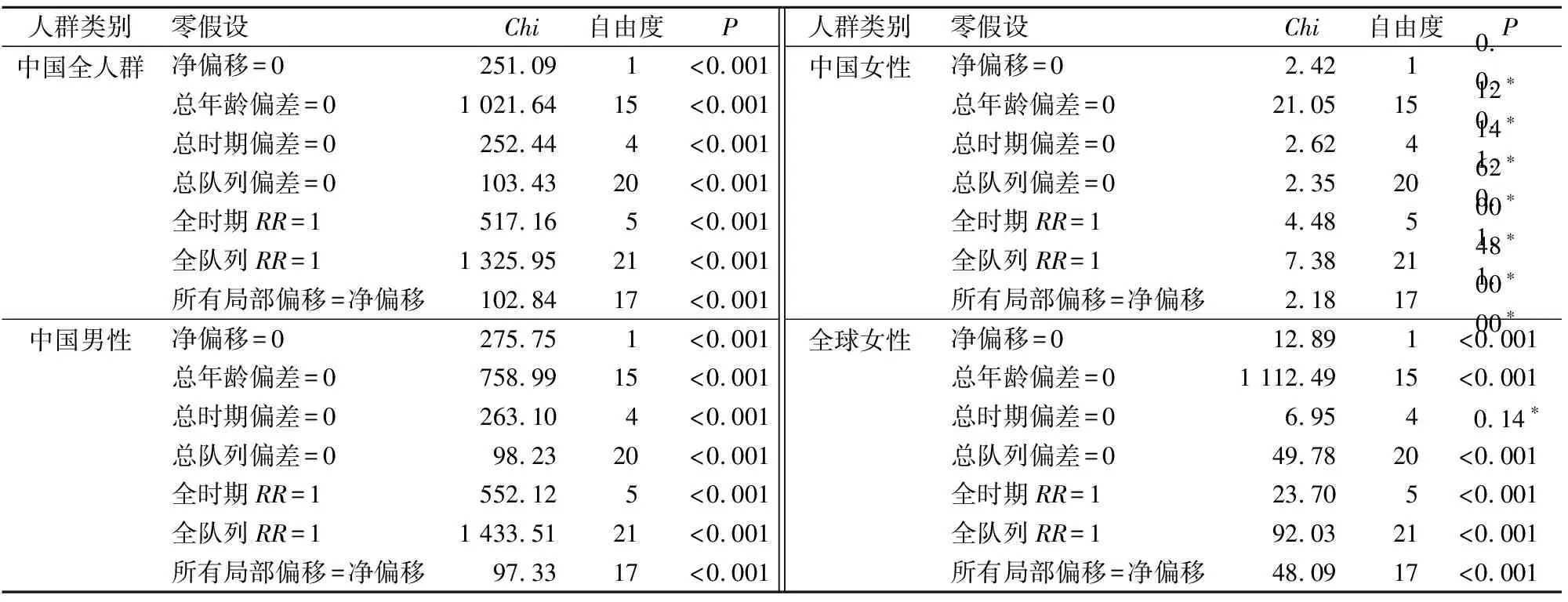

2.4.1 年齡-時期-隊列模型擬合情況 1990—2019年中國全人群和男性歸因于飲酒的口腔癌死亡率的凈偏移(net drift)、局部偏移(local drift)、總年齡偏差(all age deviations)、總時期偏差(all period deviations)、總隊列偏差(all cohort deviations)、時期RR值(all period rate ratio)、隊列RR值(all cohort rate ratio)均有統計學意義(P<0.05),女性人群以上參數無統計學意義(P>0.05)。本研究還專門計算了全球女性人群死亡率APC模型相關數據,除總時期偏差P=0.14>0.05無統計學意義外,其余參數均有統計學意義(P<0.05)。見表2、表3和圖2。

表2 1990—2019年中國歸因于飲酒的口腔癌死亡率APC模型凈偏移值表

表3 1990—2019年中國不同人群和全球女性歸因于飲酒的口腔癌死亡率APC模型檢驗表

A:全人群;B:男性;C:女性。

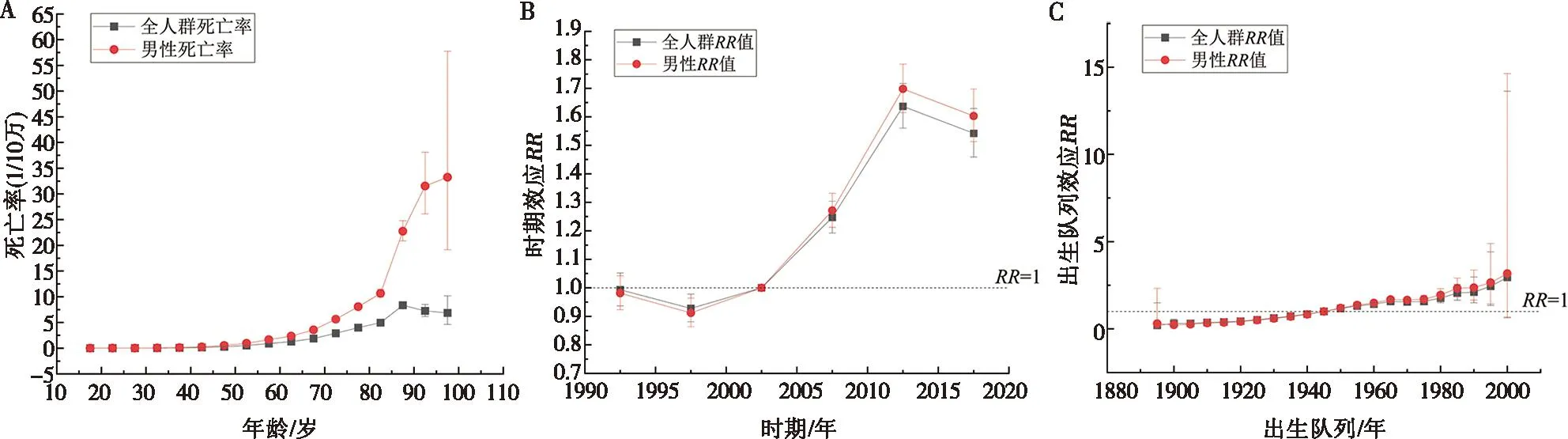

2.4.2 年齡效應 1990—2019年中國全人群歸因于飲酒的口腔癌各年齡組死亡率的縱向年齡曲線呈先升后降趨勢。在同一出生隊列人群中,口腔癌死亡率從15~19歲年齡組的0.001/10萬升高到85~89歲年齡組的8.36/10萬,之后下降到95~99歲年齡組的6.87/10萬。男性各年齡組死亡率的縱向年齡曲線呈上升趨勢。在同一出生隊列人群中,口腔癌死亡率從15~19歲年齡組的0.002/10萬升高到95~99歲年齡組的33.26/10萬。各年齡組男性死亡率均高于全人群。見圖3A。

A:縱向年齡曲線;B:時期效應RR值;C:出生隊列效應RR值。

2.4.3 時期效應 1990—2019年中國全人群和男性歸因于飲酒的口腔癌死亡率的時期效應RR值呈先降后升再降的趨勢,以2000—2004年時期組為對照組(RR值為1),2010—2014年時期組RR值最大,全人群為1.64(95%CI:1.56~1.72),男性為1.70(95%CI:1.62~1.79)。見圖3B。

2.4.4 出生隊列效應 1990—2019年中國全人群和男性歸因于飲酒的口腔癌死亡率的出生隊列效應RR值呈上升趨勢,以1945—1949年出生隊列組作為對照組(RR值為1),2000—2004年全人群和男性出生隊列效應RR值上升到最大值,全人群為2.95(95%CI=0.64~13.62),男性人群為3.17(95%CI=0.69~14.64)。見圖3C。

3 討 論

口腔癌是臨床常見的惡性腫瘤[20],多項研究表明,惡性腫瘤、心血管疾病等都與飲酒相關[21],并且飲用烈性酒和啤酒是比葡萄酒更重要的口咽惡性腫瘤危險因素[22],飲用高乙醛含量的酒精飲料,會使口腔癌的發生風險增高[23]。也有研究提出,喝紅酒可能有助于預防口腔癌,主要緣于紅酒中含有白藜蘆醇和槲皮素兩種酚類化合物,可以抑制口腔癌細胞的生長[24]。本研究結果顯示,1990—2019年中國歸因于飲酒的口腔癌死亡人數逐年增長,死亡人數全球占比由1990年的7.70%上升至2019年的15.40%,2019年對比1990年死亡人數增長率中國是全球水平的2.96倍;30年間標化死亡率全球基本保持不變,中國呈上升趨勢,增幅達70.37%,提示中國歸因于飲酒的口腔癌疾病負擔加重。這一結果可能與改革開放后中國經濟社會發展較快,人民生活水平大幅提升,對酒精飲品需求量不斷增加有關。也有研究證實,過去30年,中國社會經歷了巨大而快速的發展,口腔癌等癌癥負擔逐步增加[25]。

1990—2019年中國歸因于飲酒的口腔癌死亡趨勢與全球總體相同,都為上升趨勢,但在死亡人數性別比、死亡高發年齡段等方面存在一定差異。中國歸因于飲酒的口腔癌死亡人數男女性別比14.16,遠高于全球男女性別比6.76。造成疾病負擔的性別差異,可能與我國傳統文化思想、社會分工及生理差異等因素相關[26]。根據有關研究,口腔癌發病的危險度與日飲酒量和飲酒頻率呈正相關關系,日飲酒量越大,飲酒頻率越高,歸因于飲酒的口腔癌發病的危險度越大[27];相同劑量的酒,較短時間比較長時間飲用危害更大[28]。也有研究認為,飲酒年限與口腔癌發病風險關系不大[27]。另外,飲酒和吸煙對口腔癌的發生具有協同作用,這一結論得到研究普遍認同,同時飲酒和吸煙可使患口腔癌的風險上升大約10倍[29],這提示男性人群作為煙酒消費的重點群體,同時也是口腔癌死亡高發群體。1990—2019年全球歸因于飲酒的口腔癌的死亡高發年齡段集中在55~69歲,中國死亡高發年齡段1990年集中在55~69歲,2019年后推5年集中在60~74歲,反映出中國老齡化進一步加重。有關報告顯示,2019年中國65歲及以上的老年人口超過1.76億,占總人口的12.6%[30]。同時提示,我國老年人群特別是老年男性是歸因于飲酒的口腔癌死亡高發人群,應作為干預和防控的重點。之前有研究顯示,老年人的口腔癌疾病負擔相對較重,主要是口腔衛生意識較差,老年人常見的全身性疾病使口腔衛生問題更加復雜[19,31]。

1990—2019年中國歸因于飲酒的口腔癌的死亡率在2006—2012年增速加快,2012年后增速放緩。Joinpoint回歸模型顯示,從1999年開始死亡率上升速度加快,2006—2012年速度達到峰值,可能與2005年中國將白酒稅率合并,取消從量消費稅,導致酒稅降低,酒類消費明顯增加有關[32]。從2012年后增速放緩,分析可能與中國2011年5月起實施“酒駕入刑”[33]、黨的十八大后中央強力推行八項規定狠剎吃喝風有關[34],也可能與生活水平提高后,人民健康意識增強有關。這一現象與中國歸因于飲酒的口腔癌死亡人數全球占比、標化死亡率在2013年前后達峰值后下降相一致。而女性死亡人數全球占比持續增長,2006—2019年死亡率增速較快,可能與女性飲酒人群不斷增加,且受國內相關限酒政策影響較小有關。

運用年齡-時期-隊列模型分析可以進一步了解歸因于飲酒的口腔癌的死亡因素,為衛生行政部門制定防治政策提供參考依據。通過年齡-時期-隊列模型分析,與全球女性比較,中國女性死亡率APC模型無統計學意義,可能由于死亡基數太小所致。年齡效應顯示,中國全人群、男性死亡率在80~84歲顯著上升,提示歸因于飲酒的口腔癌隨著年齡增長死亡風險增高,也有研究表明,中國口腔癌疾病負擔在男性85~94歲和女性95歲以上達到高峰[19]。究其原因,我國老年人口比重不斷增加,老年人身體機能較差,飲酒更容易造成失能與死亡[35]。時期效應顯示,中國全人群和男性死亡率的時期效應RR值先降后升再降,1990—1999年男性時期效應RR值低于全人群,很可能是改革開放初期,人民生活水平還不高,飲酒對男性口腔癌死亡影響相對較小。2010—2014時期組RR值達峰值后下降,與中國在這一時期實施“酒駕入刑”、推行八項規定相吻合。出生隊列效應顯示,出生越晚的隊列死亡風險越高,可能與近年人民生活水平提升的同時,不良生活方式增多,接觸酒精飲品增加,酒品消費愈加復雜有關。研究證實,中國青年飲酒群體選擇啤酒的比例最高[36],乙醇代謝產物乙醛損害口腔黏膜,導致惡性或潛在惡性口腔上皮細胞的發展,最終造成癌變[37],這一定程度增加了年輕人群口腔癌疾病負擔。

綜上所述,1990—2019年中國歸因于飲酒的口腔癌死亡人數及死亡率呈逐年增長趨勢,死亡風險隨年齡升高而升高,60歲以上老年人群尤其是男性人群是高危對象,出生越晚的人群死亡風險越高,提示年輕人群的飲酒習慣和口腔健康也應引起關注。應繼續出臺并嚴格執行限酒政策,加大飲酒危害及健康宣傳教育力度,加強對潛在可改變風險因素的早期識別和干預,有效減輕歸因于飲酒的口腔癌疾病負擔。