“革命人永遠是年輕”

作者簡介:王慧騏,中國作協會員,出版有個人專著二十余部,曾任《風流一代》副總編輯、江蘇文藝出版社副社長兼《東方明星》雜志主編、新華報業傳媒集團圖書編輯出版中心主任。

1

陳建國是我熟悉的老朋友,他是蘇州人,出生于1956年。1970年隨父母下放,去了鹽城所轄射陽縣的一個鄉村,那年他15歲還不到。在鄉下待了六年,較多時間都在隊里干農活,還做過生產組長。有一年年終結算,村干部都傻眼了,他居然有三千七百多個工分,成了全隊數一數二的強勞力。

倒也不是生得有多強壯,十六七歲的城里娃瘦瘦條條的能有多大力氣?應當說,一個不服輸的“拼”字在陳建國少年的身軀里撒了種子落了根。

讀書他也一樣“拼”。下放之前在蘇州,正碰上“文革”,初中沒能好好讀,下放一年后,他自己跑到一所農村中學找校長,苦苦哀求要讀書,校長被他感化了,同意他插班讀。從他住的那個村里每天要蹚四條河來回九里地,他硬是咬著牙堅持了下來。最后全縣高中畢業統考,這個21歲的蘇州知青竟獲得了讓許多老師都驚詫的數學第四名、語文第一名的優異成績。

他考上了南京工學院(即后來的東南大學)土木工程系。讀書的時候他或許并未想到此生會與建筑、建設結下不解之緣。畢業后他重返故鄉蘇州,工作的第一站是蘇州新型建筑材料廠,從技術員開始干起,參與和承擔了一系列的產品創新與技術改造。第一線的實踐他又及時轉化為科研論文,拿到《中國建筑》等專業刊物上發表。

隨后的兩三年里,在企業面臨的幾次重大困難面前,他表現出的膽識與魄力,令他在這個虧損了十幾年的企業里嶄露頭角,逐漸為大家所認可,從而走上一廠之長的領導崗位。

其后不長的時間里,他果斷決策,產品打了翻身仗,使企業扭虧為盈。

2

他的業績與才能引起了市委組織部有關領導的重視與賞識,1983年2月,27歲的陳建國被任命為共青團蘇州市委書記。

在這個崗位上,他風風火火干了六年,帶領蘇州團員青年創下了團工作歷史上的若干個敢為人先的“第一”:上世紀八十年代蘇州第一家引進柯達彩擴設備的攝影圖片社在他手上成立;當時為海內外所注目的蘇州青年旅行社在他手上啟動;設施先進的蘇州市青少年活動中心在他手上建成;培養團干部人才的省青年管理干部學院蘇州分院在其任期內遷址創建;以團辦實體所獲效益發展團的事業,在推廣種植青年林、建造便民候車亭、舉辦讀書活動、科技創新、青年文化節等方面都走在了全國的前列,被團中央樹為典型。團中央為此在蘇州召開了全國性的現場交流會,陳建國在會上做主題發言……

1988年全國舉行首屆“中國共青團五四獎章”評選,陳建國作為團干部破例獲獎受到表彰,時任團中央主要領導點名讓他在北京人民大會堂的會議上發言,他很榮幸地從當時的黨和國家領導人習仲勛手上接過獎章。

挾著一股共青團干部特有的青春活力,1989年,33歲的陳建國調任蘇州市建工局(后改制為蘇州市建筑管理局和蘇州建筑控股集團)局長、黨組書記。他所面對的是一支極其龐大的隊伍:國有企事業單位有40多家,建筑行業管理單位近800家,人員近200萬的建筑大軍。其特點是點多線長,流動分散,面廣量大。

他帶領全系統員工篳路藍縷,苦戰三年,使行業全面止虧。進入第五年,實現了“行業形象好、企業實力強、職工收入高”的目標。

針對當時的市場狀況,他大膽提出了富有創新精神的工作思路:“以社會主義市場經濟模式重塑建筑業形象,以發展外向型經濟壯大建筑業綜合實力,以提高資金、智力密集度來提高建筑業整體素質。”在全國范圍內,他率先籌建公開、公平、公正的大市場,率先推行企業重組、股份制改造、一業為主多元經營等多項措施,進而很快形成了“大進大出大循環,大聯大協大發展”的可喜局面。當時的建設部主要領導到蘇州考察后,對他們的做法給予充分肯定,并邀請陳建國在全國建筑行業管理會上交流經驗,還請他去建設部給司局長們上了一堂“蘇州建筑業改革與發展”的專題黨課。

1997年秋天,干了八年建工局局長的陳建國被建設部領導看中,動員他去北京工作。他接受了這一建議,拿著蘇州市委組織部的介紹信去往建設部政策研究中心報到。一年多以后,他受建設部領導委托,充分利用蘇州在長三角地區獨特的區位優勢,在蘇州籌創了建設部建筑業信息咨詢中心,意在為全國建筑業提供政策、技術、法規、培訓、管理等方面的服務。

陳建國被提名任這個中心的理事長,當時在他旗下擁有數十位國內建筑界享有較高聲望的高級專家。從那以后,他帶領著這支專家隊伍走南闖北,足跡遍布全國各地。

這個中心看起來只有幾十號人,但身后有千軍萬馬,其能量在于可對各種資源進行整合,從而做成別人想干而又力不能逮的事情。與方方面面打交道,憑的是開放的設計理念、不落俗套的規劃方案,還有全方位協調的能力、與時俱進的專業知識以及踏實嚴謹的工作作風。由于這個中心落地蘇州,這些年蘇州的城市發展和經濟建設也近水樓臺地得到了許多實質性的幫助和推進。太倉港的啟動與開發,石化城、矽谷城等多個巨額投資項目的引進,蘇州工業園區高教園環境的打造和西交利物浦、港大思培等教育機構相繼入駐,蘇州城市軌道交通的建設,等等,許多世人矚目的工程項目上都有著陳建國和他那支專家團隊若干的心血與智慧的投入。

3

對陳建國一路所歷風雨征程,我能如數家珍,是因為作為一名媒體人,我一直未曾中斷對他的關注。1988年、1996年、2005年,我都對他進行過專訪。

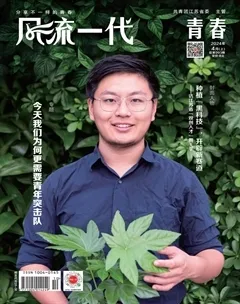

2023年底,恰逢《風流一代》雜志(原《江蘇青年》雜志)創刊70周年,我再度回訪陳建國。他已走過了67歲的年華,頭上也有了白發,但生命之神依然眷顧他。

和我的交流中,他的思維乃至語速仍如當年一般快捷、精彩。雖已退出工作崗位,但時常還會為諸如政府招商引資、開發方案論證報批、企業資質升級和承攬項目等方面的工作勞心費力,義務幫助相關單位和部門出主意、想辦法,或親自出面在一些關鍵點上使把勁。

談到在共青團工作的那段歲月,他的臉上不時掠過激動與歡欣的神情。他對我說,一個人的一生中能有一段從事共青團工作的經歷,那是非常幸運的。年輕、不保守、想干事,渾身有使不完的勁,那樣的一種生命狀態,帶到以后所有的日子里,你會覺得自己一直就不會老。

他的這番話深深感染了我。我為此生得遇這樣一個激情充沛、一直努力向上、不斷創造輝煌的朋友而驕傲和自豪。

記得在幾次老團干聚會的場合,陳建國最愛唱的一首歌是李劫夫作詞作曲的《革命人永遠是年輕》。我感覺,他正是用自己勤勉而奮斗的一生,為這首經典老歌做了最好的詮釋。

(編輯 鄭儒鳳 zrf911@sina.com)