基于表型性狀分析構建冀北地區馬鈴薯核心種質

趙欣蕊 陳嘯天 薛薇 汪磊 蔡心汝 林柏松 劉曉靜 崔江慧,*

(1河北農業大學農學院,河北 保定 071000;2圍場滿族蒙古族自治縣馬鈴薯研究所,河北 承德 068450;3保定職業技術學院,河北 保定 071000;4圍場滿族蒙古族自治縣馬鈴薯產業服務中心,河北 承德 068450)

馬鈴薯(SolanumtuberosumL.)是世界上最重要的非谷類糧食作物,對全球糧食安全具有重要意義[1]。中國是世界上最大的馬鈴薯生產國,栽培面積和總產量約占全球的28%和24%[2-3]。馬鈴薯種質資源十分豐富,包含野生種和栽培種,中國育種工作者在20世紀40年代開始了馬鈴薯引進工作[3],目前中國馬鈴薯主產區包括華北、西北大部分地區及內蒙古和東北地區等[4]。隨著馬鈴薯新品種的不斷引進和培育,中國馬鈴薯種質資源保存數量逐漸龐大,各地區在生產過程中產生了種質資源性狀不明確、種質重復等問題,阻礙了馬鈴薯種質資源的開發和利用[5]。因此,為了提高馬鈴薯種質資源的利用效率,高效快速地對種質資源做出評價,減少收集冗余,有必要對冀北馬鈴薯種質資源進行表型精準鑒定并構建馬鈴薯核心種質。

核心種質(core collection)的概念由Frankel最早提出,核心種質能夠以最小的重復和最大的遺傳多樣性代表整個種質資源,為種質資源的評價和利用提供了一種有效的方法[6]。目前,核心種質的研究引起了許多學者的重視,建立的核心種質涵蓋菌類、園藝作物、農作物等多個方面。Deu等[7]根據類型、產地、光敏度和栽培形式從2 247份高粱種質資源中隨機抽取并篩選出128份種質資源,與其他82份代表不同類型和地理多樣性的種質資源構成了新型高粱核心種質。Wang等[8]對1 683份小麥資源8個農藝性狀進行了分析,選出HR-Manhat、R-Euclid、MR-Mahal等5種核心種質構建方法以及對應的最佳取樣比例。陳明堃等[9]利用6個品質性狀分析311份建蘭種質資源的遺傳多樣性,構建了51份建蘭種質的核心種質。孫邦升等[10]根據28個表型性狀采用層次聚類隨機取樣法從1 045份種質資源中篩選出了150份高產馬鈴薯核心種質。

本研究基于502份適宜在冀北地區種植的馬鈴薯資源,通過對其進行表型精準鑒定,系統比較4種組內取樣方法和8個取樣規模,確定最優組內取樣方法,通過比較不同的取樣策略,構建適宜冀北地區的馬鈴薯核心種質,以期為該地區馬鈴薯種質資源利用和品種選育提供理論依據和親本選擇。

1 材料與方法

1.1 試驗材料

在冀北地區收集并篩選502份馬鈴薯資源為材料,其中國內種質資源有338份,國外種質資源有164份,所有種質資源均為四倍體。表型性狀鑒定試驗于2021—2022年在河北省圍場滿族蒙古族自治縣進行。

1.2 數據整理

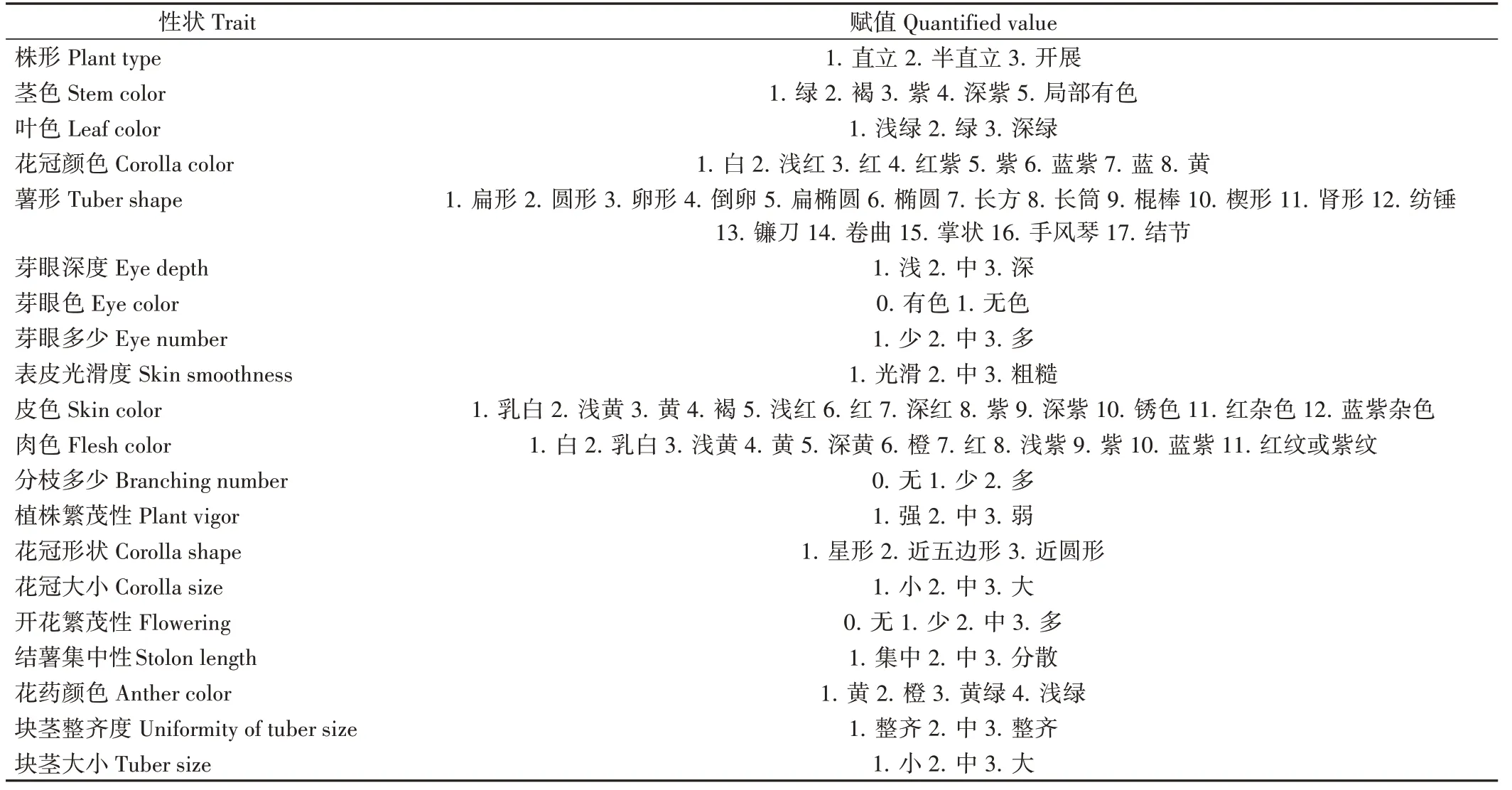

表型性狀調查參考NY/T 2940-2016《馬鈴薯種質資源描述規范和數據標準》[11]。涉及株形、莖色、葉色、花冠顏色、薯形、芽眼深度、芽眼色、芽眼多少、表皮光滑度、皮色、肉色、分枝多少、植株繁茂性、花冠形狀、花冠大小、開花繁茂性、結薯集中性、花藥顏色、塊莖整齊度、塊莖大小、株高、主莖數、莖粗、單株結薯數、單株薯重和塊莖產量共26個表型性狀(部分見電子附表1)。對數值型性狀劃分為10級,從第1級[Xi<(X-2d)]到第10級[Xi>(X+2d)],每0.5d為1級(Xi為第i組的分級數,X為平均數,d為標準差)。每一級的相對頻率用于計算多樣性指數[12]。采用SPSS 22.0統計各性狀變異系數、均值、標準差并進行主成分分析[13],利用Origin 2021進行聚類作圖并分析;利用Excel 2010計算Shannon-Weaver遺傳多樣性指數。

電子附表1 馬鈴薯描述型性狀賦值表Electronic Table S1 Descriptive character assignment table of potato

1.3 取樣策略的篩選

本研究根據馬鈴薯肉色不同,將502份馬鈴薯種質資源分為3組,分別為白色(Ⅰ)、黃色(Ⅱ)和其他顏色(Ⅲ),設定5%、10%、15%、20%、25%和30%共6種取樣比例。在分組的基礎上比較4種取樣方法:簡單比例(P)、對數比例(L)、平方根比例(S)和多樣性比例(G),對組內取樣具有較強修正能力的取樣方法即為最優取樣方法。根據前人的研究結果,在最優取樣方法下采用歐氏距離和馬氏距離2種遺傳距離,類平均法、偏差平方和法、最遠距離法和最短距離法4種系統聚類方法分別在不同取樣比例下進行逐步聚類分析[12],找到最佳取樣策略并構建馬鈴薯核心種質。計算公式如下:

Xi為第i組的樣品份數,Hi為第i組的多樣性指數。

1.4 核心種質的評價

極差符合率(range compliance rate,CR)、變異系數變化率(change rate of coefficient of variation,VR)、表型頻率方差(phenotypic frequency variance,VPF)和表型保留比例(phenotypic retention ratio,RPR)4個核心種質評價參數來評價核心種質的代表性[12,14]。利用SPSS 22.0軟件對所有樣品和核心種質26個性狀的均值、方差、變異系數和Shannon-Weaver多樣性指數(H’)進行t檢驗[15],判斷兩樣本間差異。

各評價參數如下所示:

RC(i):核心種質第i個性狀的極差;RI(i):原群體第i個性狀的極差;n:性狀總數。

CVC(i):核心種質第i個性狀的變異系數;CVI(i):所有樣本第i個性狀的變異系數。

Pij:第i個性狀第j個表現型的頻率;Pij:第i個性狀各表型頻率的平均值。

Mio:所有樣本第i個性狀的表現型個數;Mi:所得核心樣品第i個性狀的表現型個數。

1.5 核心種質的確認

利用主成分分析和散點圖比較所有樣本與核心種質的主成分的分布情況,對構建的核心種質有效性進行確認[15-16]。

2 結果與分析

2.1 核心種質構建

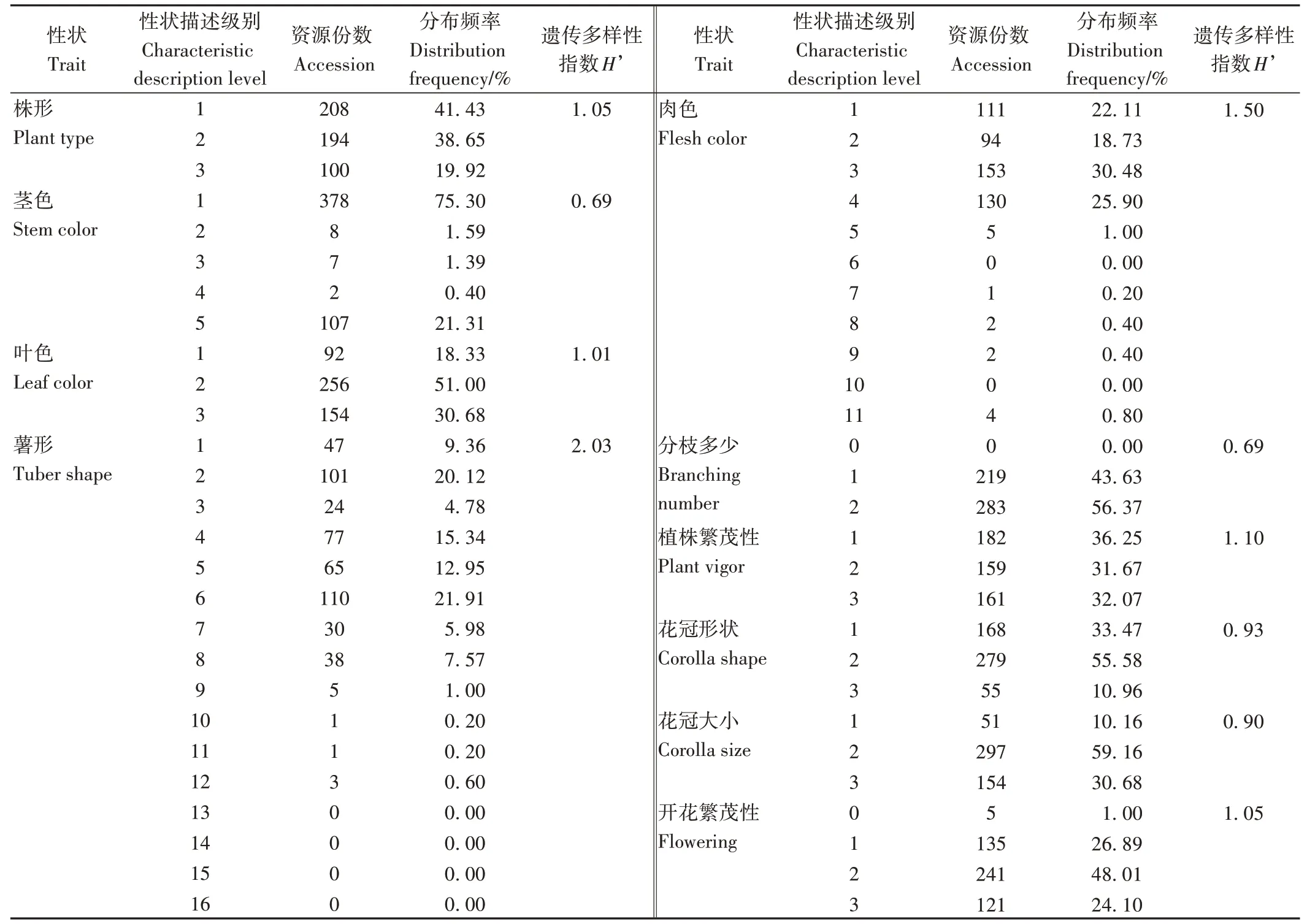

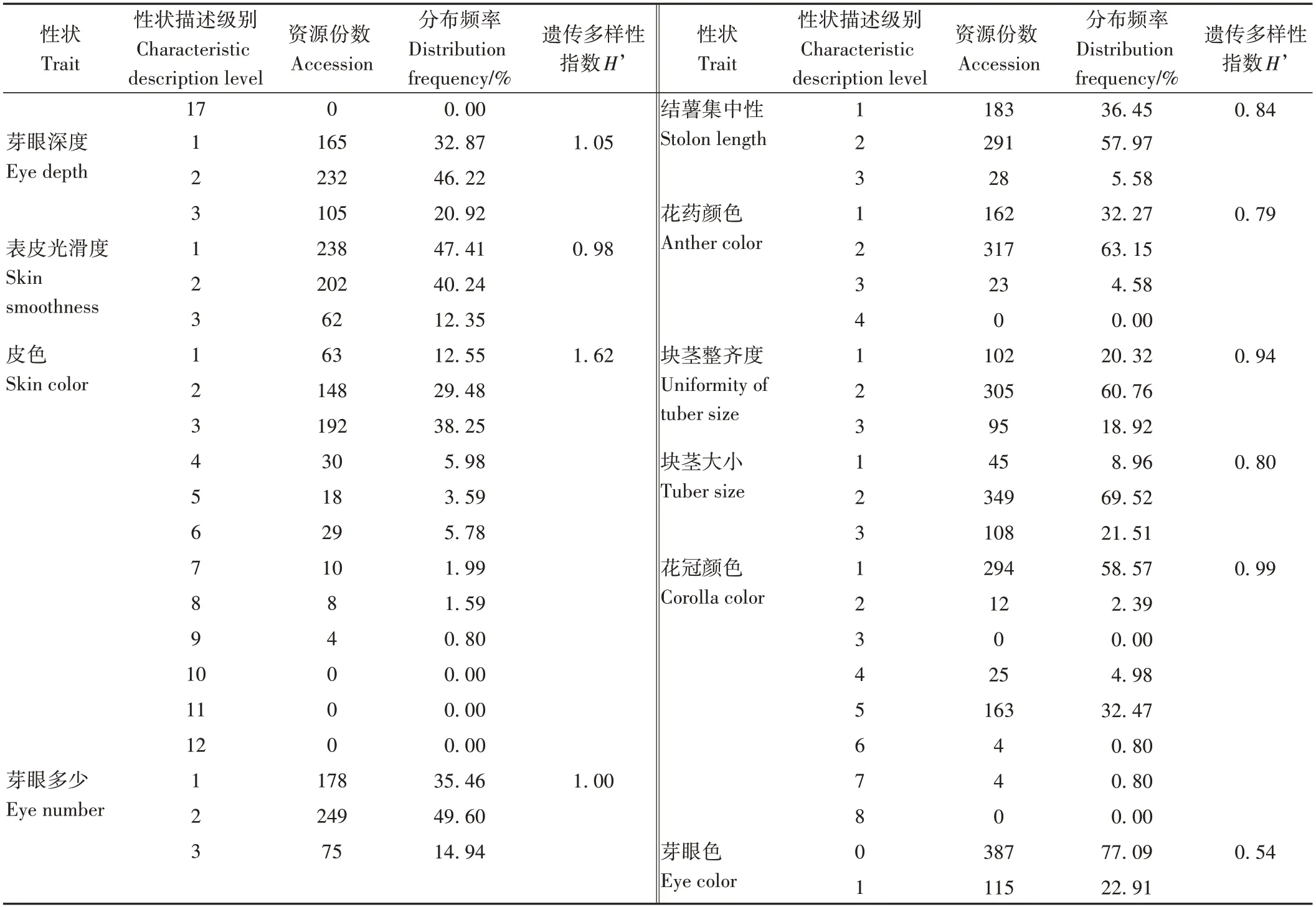

2.1.1 馬鈴薯種質資源遺傳多樣性分析 由電子附表2可知,20個描述型性狀遺傳多樣性指數變化范圍為0.54~2.03,其中,薯形、皮色、肉色和花冠顏色的變異范圍較大,薯形的遺傳多樣性指數最大(2.03),以圓形和橢圓為主,分別占20.12%和21.91%;皮色次之(1.62),以黃色為主,占38.25%;芽眼色變異范圍較小,遺傳多樣性指數最小(0.54),以有色為主,占77.09%。肉色、植株繁茂性和芽眼深度遺傳多樣性指數也較大,分別1.50、1.10和1.05,各描述型性狀的遺傳多樣性表現出不同的差異,說明502份種質資源的表型性狀多樣性較好,適宜進行核心種質資源的構建。

電子附表2 502份馬鈴薯種質資源描述型性狀的描述統計Electronic Table S2 Descriptive statistics of descriptive characters of 502 potato germplasm resources

電子附表2(續)

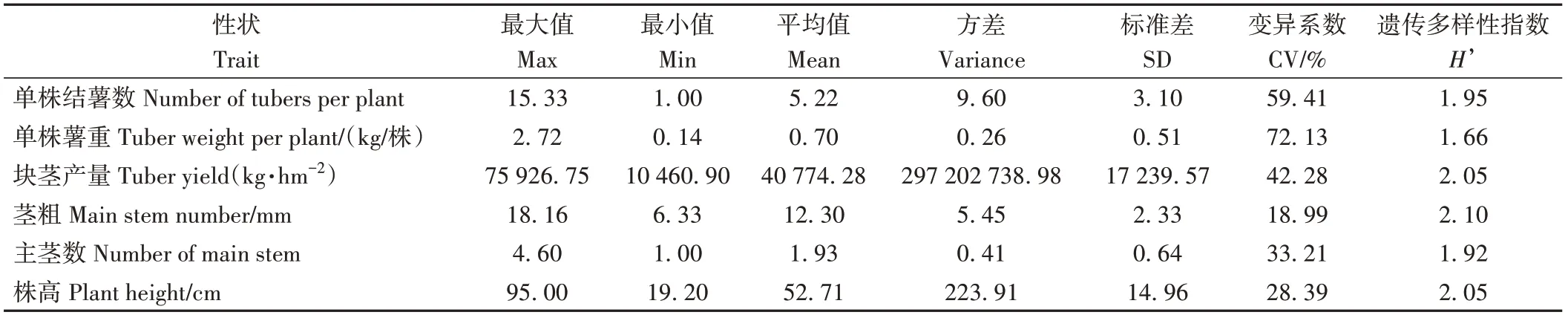

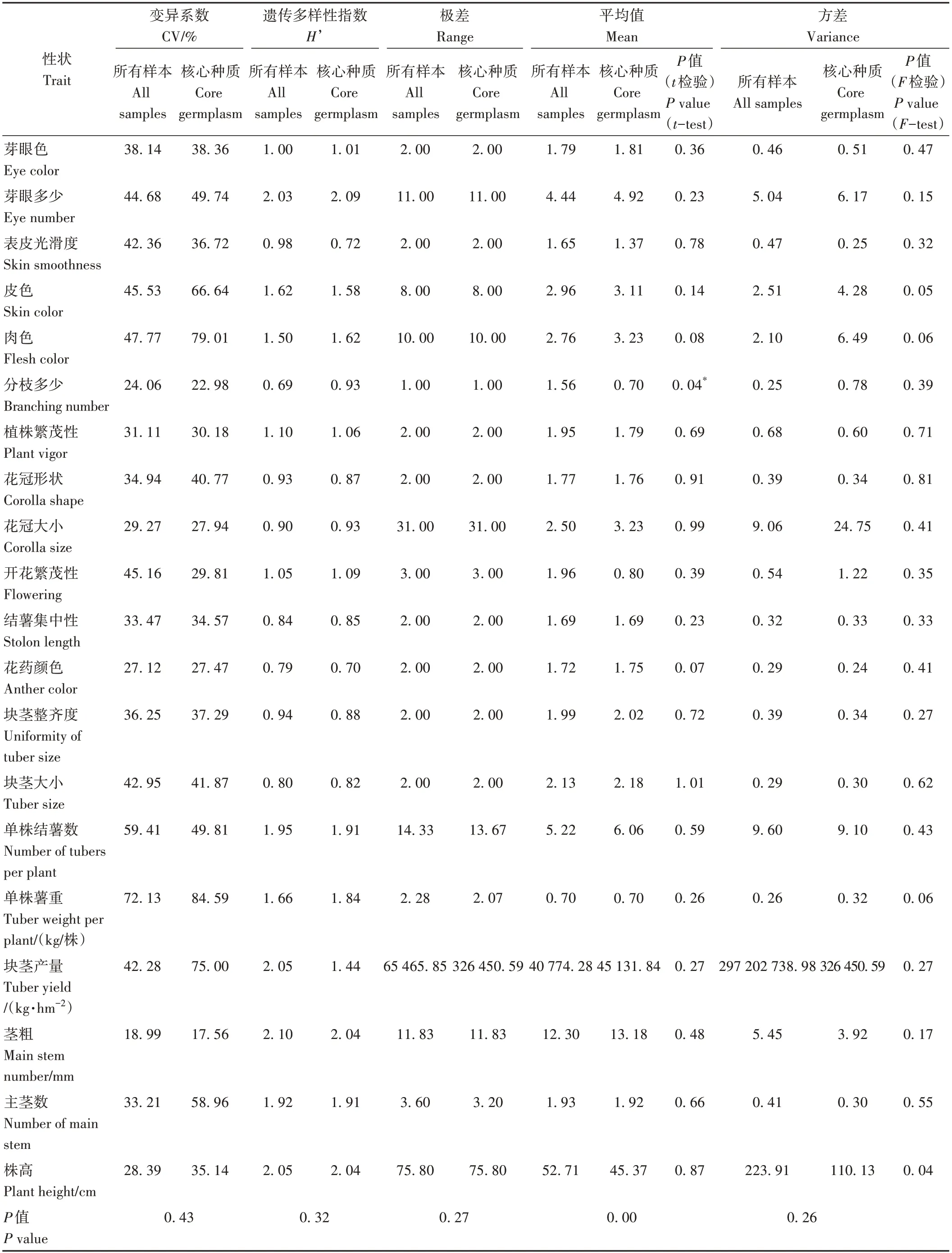

變異系數的大小可以反映馬鈴薯種質資源的各個性狀的變化程度,表明這些性狀的變化潛力。由表1可知,各數值型性狀的變異系數由大到小為單株薯重(72.13%)>單株結薯數(59.41%)>塊莖產量(42.28%)>主莖數(33.21%)>株高(28.39%)>莖粗(18.99%),變異范圍為18.99%~72.13%,平均變異系數為51.71%。其中,單株薯重的變異系數最大,變異幅度為0.14~2.72 kg/株;莖粗的變異系數最小,變異幅度為6.33~18.16 mm;不同性狀間變化程度較大,說明這些種質資源有較大的變化潛力。6個數值型性狀的平均遺傳多樣性指數為1.96,單株薯重的遺傳多樣性指數最小,為1.66,其余性狀均大于1.96,說明這些種質資源具有較高的遺傳多樣性,種質資源類型較為豐富,有利于核心種質資源的構建。

表1 502 份馬鈴薯種質資源數值型性狀的多樣性分析Table 1 Diversity analysis of numerical characters of 502 potato germplasm resources

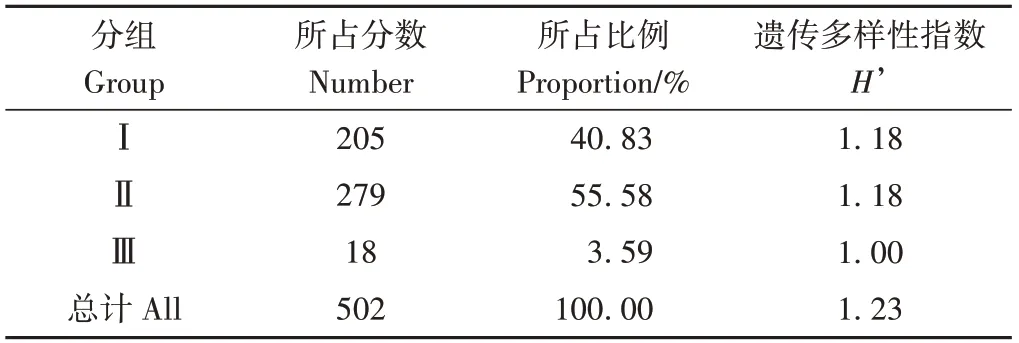

2.1.2 分組及取樣方法的確定 以薯色不同,將502份馬鈴薯種質資源分為3組(表2),第Ⅰ組為白色,占所有種質的40.83%;第Ⅱ組為黃色,占所有種質的55.58%;第Ⅲ組為其他顏色占3.59%。3組的遺傳多樣性指數為1.00~1.18,其中第Ⅰ、第Ⅱ組遺傳多樣性指數較高為1.18;第Ⅲ組遺傳多樣性指數最低為1.00。產生這一現象的原因可能是不同分組中包含的種質資源豐富度不同,存在不同程度的遺傳冗余,導致不同分組的遺傳多樣性有較大差異。

表2 502 份馬鈴薯種質資源遺傳多樣性指數Table 2 Genetic diversity index of 502 potato germplasm resources

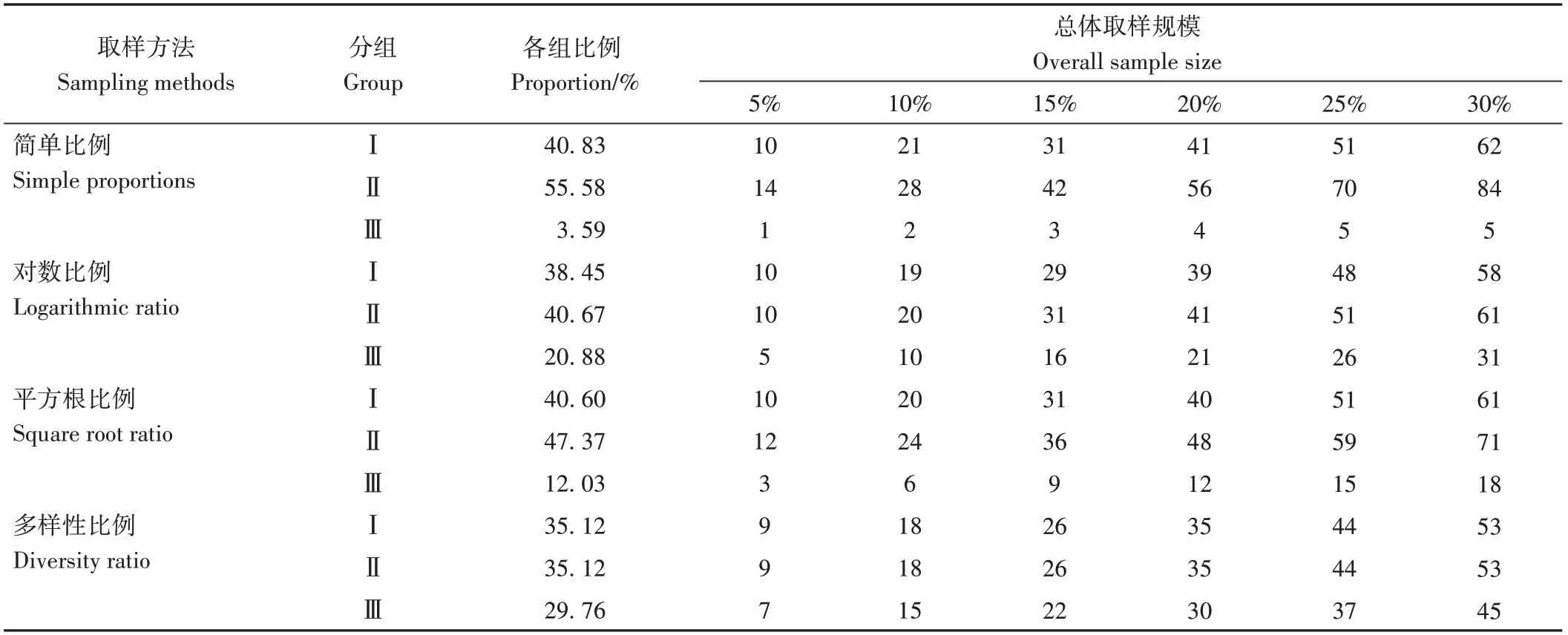

在分組的基礎上,分別以4種取樣方法(簡單比例、對數比例、平方根比例、多樣性比例),6種比例(5%、10%、15%、20%、25%和30%)計算取樣數量(表3)。第Ⅲ組在所有種質資源中占比最少,按簡單比例法,第Ⅲ組占3.59%,其他3種方法所占的比例為20.88%、12.03%和29.76%,取樣增加量依次為多樣性比例>對數比例>平方根比例。第Ⅱ組種質資源最多,占所有的55.58%,取樣減少量依次為多樣性比例>對數比例>平方根比例>簡單比例。4種取樣方法中多樣性比例法對種質數量修正的能力和數量減少的能力最強,但取樣規模大于15%時,多樣性比例法和對數比例法在第Ⅲ組的取樣數均大于其本身數量,所以平方根比例法是適合本次核心種質構建的最佳取樣方法。

表3 取樣比例及其總體分布Table 3 Sampling proportion and overall distribution

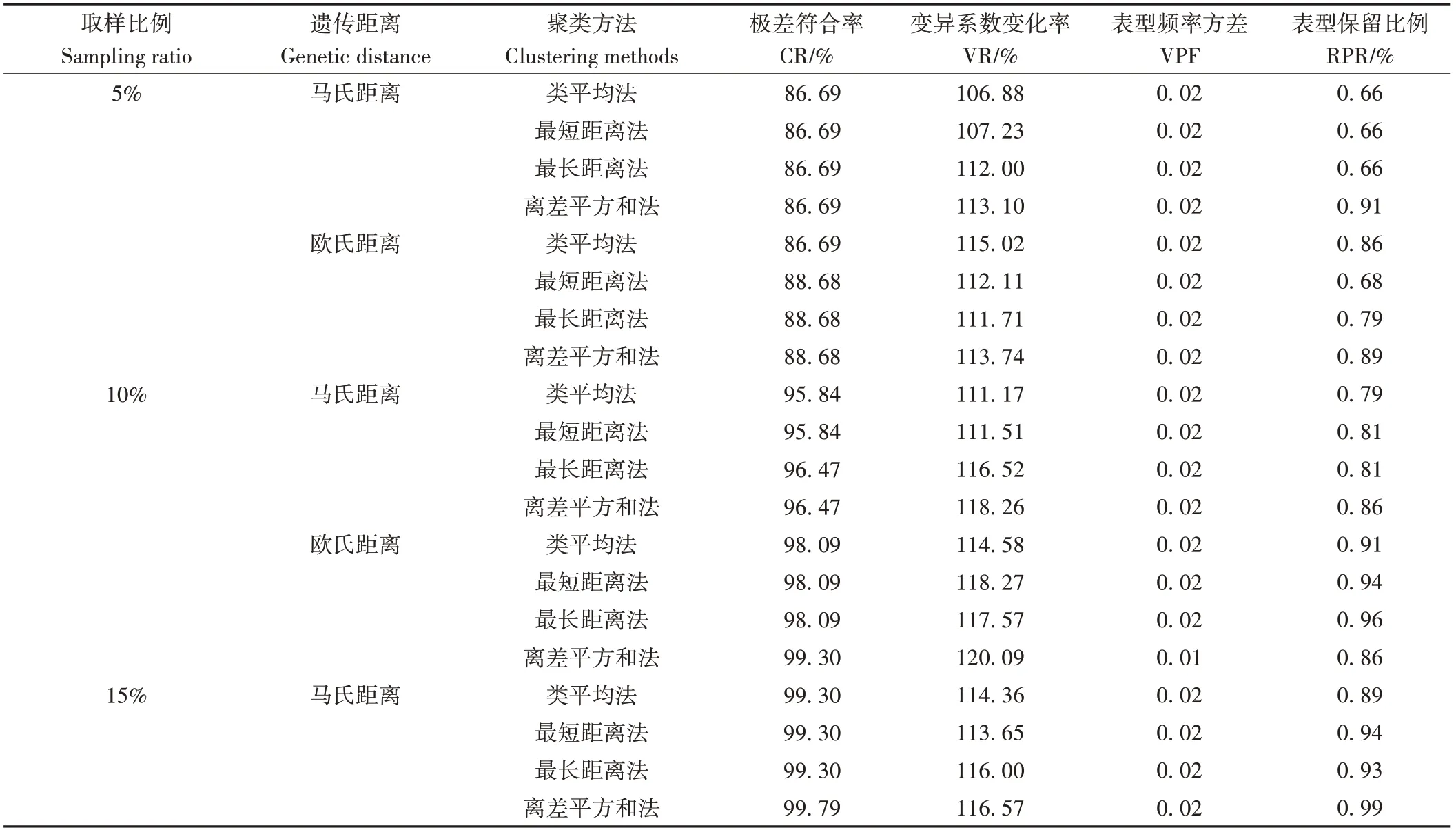

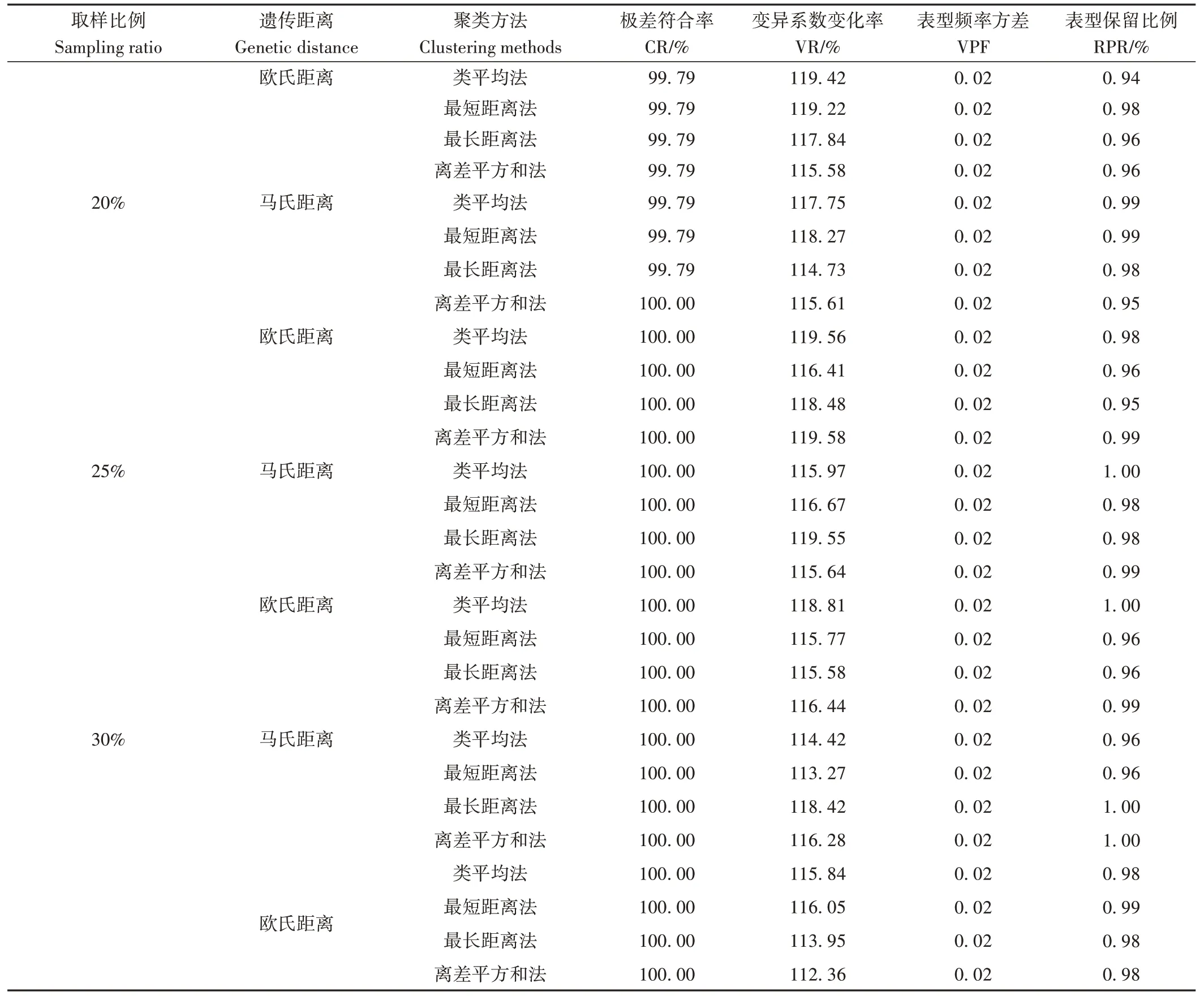

2.1.3 取樣策略確定 根據平方根比例法取樣,采用2種遺傳距離(歐氏距離和馬氏距離)、4種系統聚類方法(類平均法、最遠距離法、最短距離法和離差平方和法)和6種取樣比例(5%、10%、15%、20%、25%和30%)分別構建備選核心種質(電子附表3)。結果表明,在初步構建的核心種質中,CR值均大于80%。VR均大于100%,VPF值均不超過0.02,說明初步構建的核心種質均勻度較好,能夠代表所有樣本的遺傳多樣性,可用于后續的分析比較。

電子附表3 48份備選核心種質評價參數比較Electronic Table S3 Comparison of evaluation parameters of 48 alternative core germplasm

電子附表3(續)

在相同的聚類方法和取樣方法下比較2種遺傳距離(電子附表3)發現,大部分歐氏距離法構建的核心種質CR值和VR高于馬氏距離法構建的核心種質,RPR值兩種遺傳距離相近,表明歐氏距離更適合本次馬鈴薯核心種質的構建。對4種聚類方法進行比較發現,采用最短距離法進行聚類的核心種質VR值為4種聚類方法的最大值;CR值除10%歐氏距離和5%馬氏距離外,最短距離在其余核心種質中均為4種聚類方法的最大值,說明在不同的遺傳距離中,最短距離法均具有較好的聚類效果。不同取樣比例發現,隨著取樣比例的增加,CR值呈現先增加后保持平緩的趨勢,大概在15%達到最大并保持;VR值呈現先增加再減少的趨勢,在15%達到最大;RPR值呈現逐漸增大的趨勢,在30%達到最大。在構建的48份備選核心種質中,CR值均大于80%,VR均大于100%,說明構建的核心種質均保留了極值或與之相近的種質。當核心種質構建比例達到20%時,所構建的核心種質RPR值均不低于0.95,說明取樣比例越大越能保留所有樣本的表現型。綜合比較CR值、VR值、VPF值和RPR值變化規律發現,在20%的取樣比例時各特征值的變化幅度較小,適合本次馬鈴薯核心種質的構建。

2.2 核心種質評價

2.2.1 所有樣本與核心種質的特征值比較 由電子附表4可知,核心種質與所有樣本除皮色、肉色、開花繁茂性、塊莖產量、主莖數的變異系數有較大差異外,其余性狀相近且整體無顯著差異,說明核心種質很好的代表了所有樣本的變異幅度。核心種質的遺傳多樣性指數各性狀均差異較小或保持一致,且株形、莖色、薯形、芽眼深度、芽眼色、皮色、肉色、花冠形狀、結薯集中性、花藥顏色、塊莖整齊度、單株薯重、塊莖產量、主莖數、株高高于所有樣本,而其余性狀略低于所有樣本。造成這一現象的原因可能是在大部分性狀表現上,核心種質中保留了較多的差異類型,使稀有的品種類型得以保存,提高了其在群體中的所占比例;而個別性狀表現上,核心種質所保留的多樣性略有降低。核心種質與所有樣本成對雙樣本t檢驗表明,遺傳多樣性指數(P=0.32)、變異系數(0.43)、極差(0.27)和方差(0.26)這4個指標在2個群體中均差異不顯著;這說明核心種質保留了所有樣本的遺傳多樣性,與所有樣本間沒有顯著差異,可以成為所有樣本的資源類型和遺傳多樣性的代表。

電子附表4 所有樣本與核心種質的特征值比較Electronic Table S4 Comparison of eigenvalues of all samples with core germplasm

電子附表4(續)

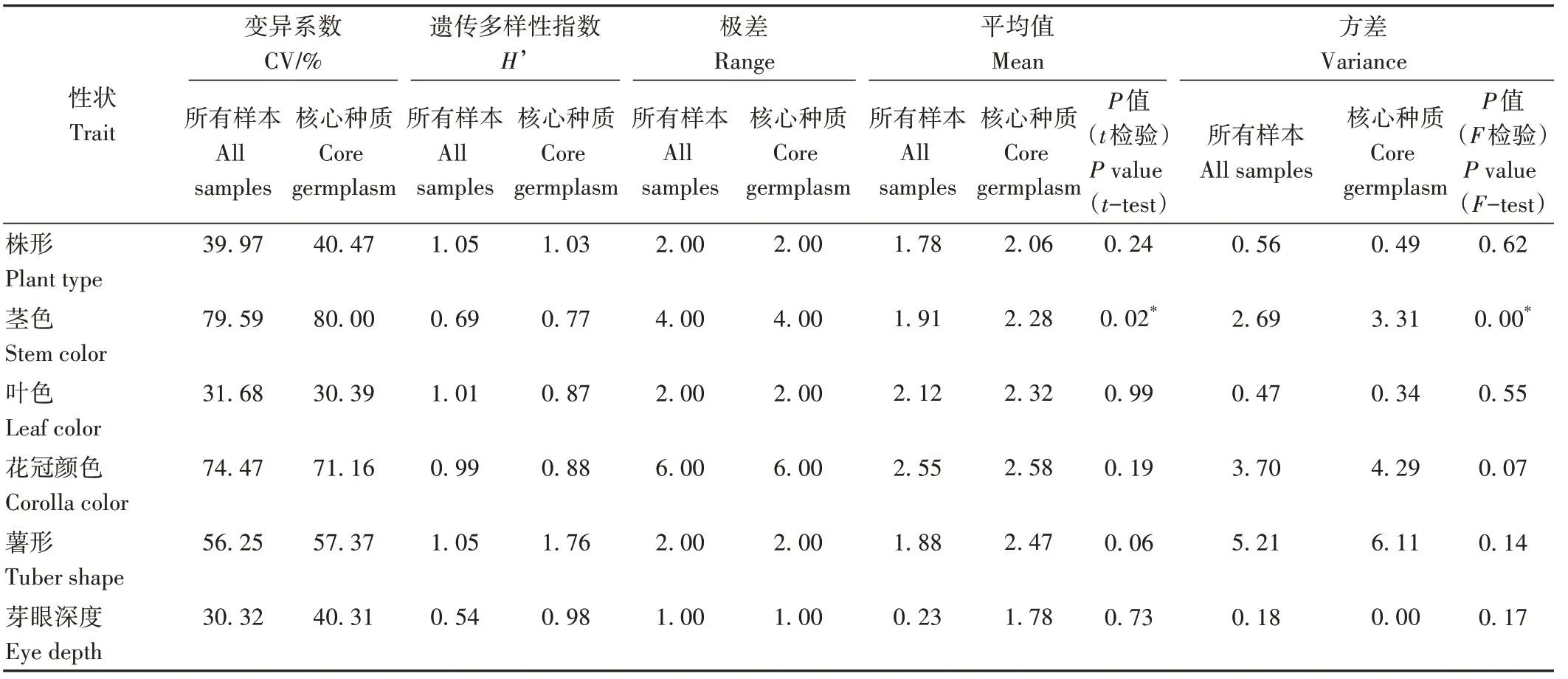

t檢驗結果表明,26個表型性狀在核心種質和所有樣本中莖色和株高差異顯著,其余24個性狀差異不顯著,分枝多少和莖色的平均值差異顯著外,其余性狀的平均值均差異不顯著,其中核心種質中薯形、皮色和肉色等16個性狀大于所有樣本的平均值。除莖色外,核心種質與所有樣本的方差均無顯著差異,且核心種質中大多數性狀方差高于所有樣本,可能是核心種質經過多層次取樣后剔除了較為相似的種質資源,使群體間遺傳冗余度降低,突變率提高,在減少種質資源數量的同時依舊具有較強的代表性。

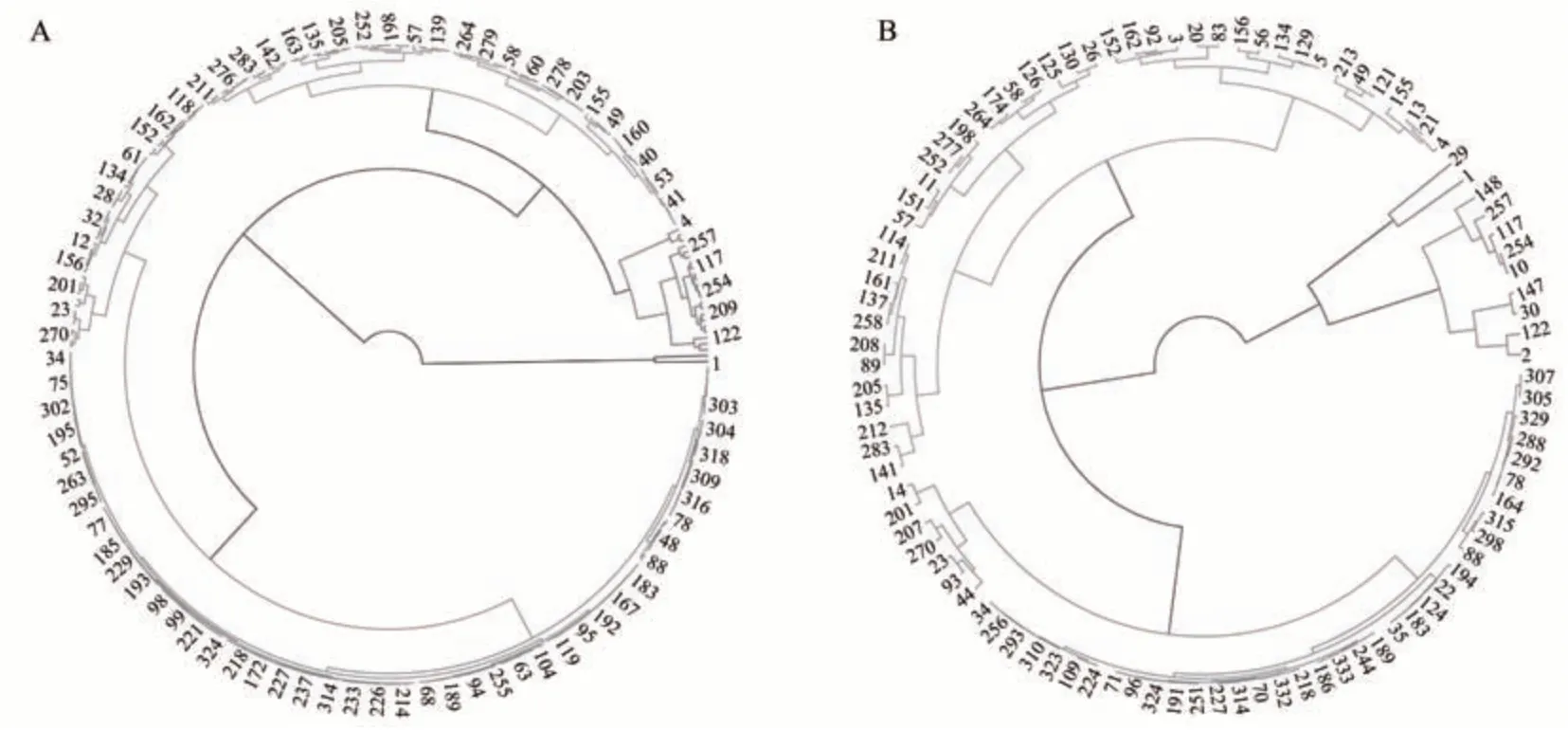

2.2.2 所有樣本與核心種質的聚類分析 基于26個馬鈴薯表型性狀分別對所有樣本和核心樣本進行聚類分析(圖1),所有樣本和核心種質均分為四大類,兩樣本間存在較小差異,產生這一現象的原因可能是多次聚類篩選降低了品種間的親緣性,以至于在較大的遺傳距離上就能區分出不同品種間的親緣關系,但核心種質依舊保留著所有樣本的結構特性,群體的基本結構沒有發生明顯改變。因此,選用平方根比例進行組內取樣,在20%的比例下,選用歐氏距離+最短距離法進行核心種質的構建是合理的。

圖1 所有樣本和核心種質聚類圖Fig.1 Cluster map of all samples and core germplasm

2.3 核心種質的確認

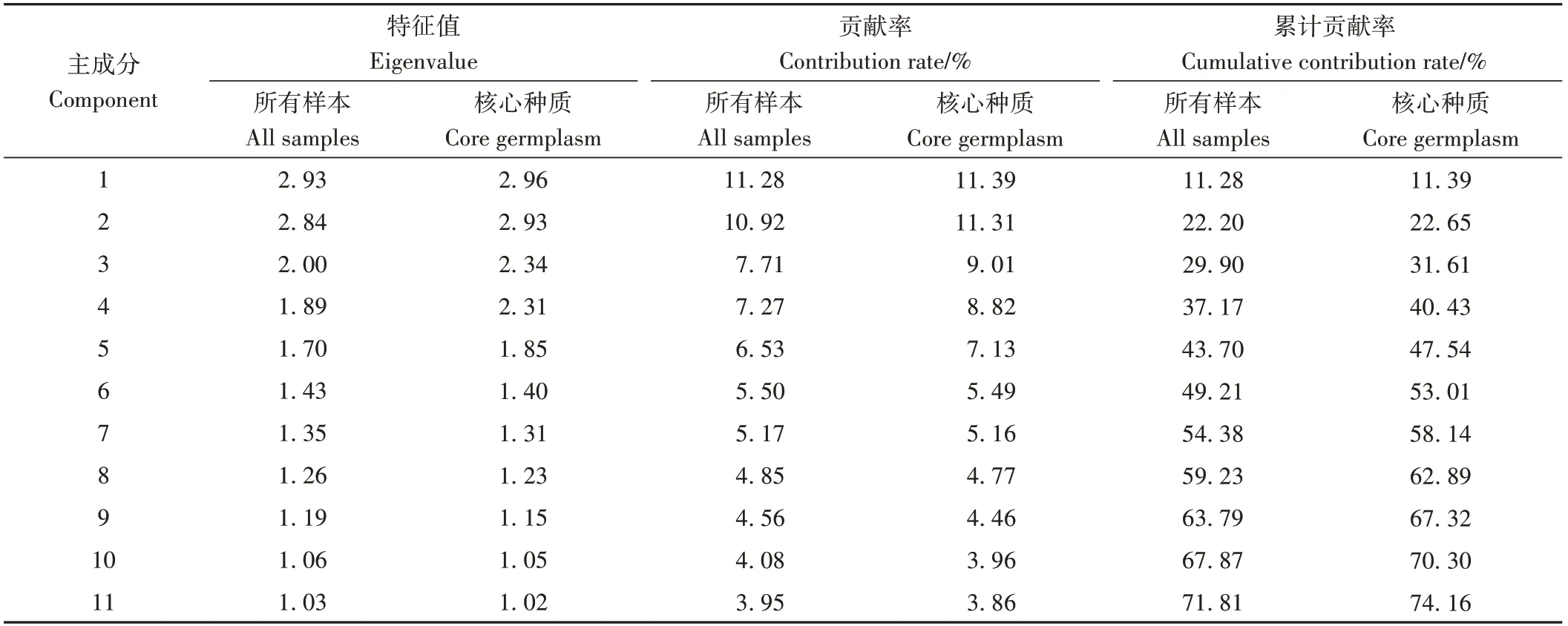

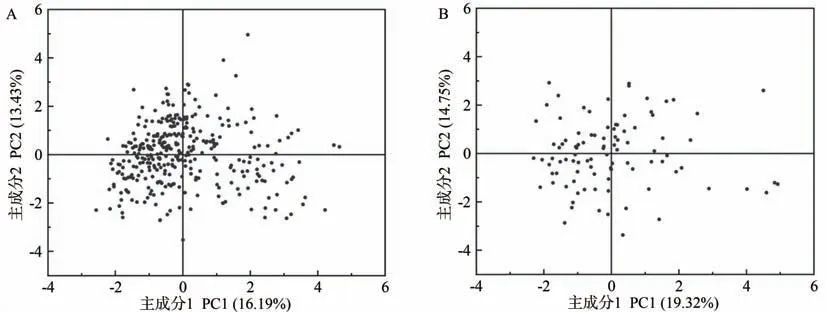

利用主成分分析對核心種質進行確認(表4),所有樣本和核心種質均有11個大于1的主成分。第11主成分特征值分別為1.03和1.02,累計貢獻率分別為71.81%和74.16%。由前5個主成分的特征值和貢獻率均可以看出核心種質高于所有樣本,說明核心種質部分冗余種質被消除,貢獻率得到提高。由圖2可知,所有樣品散點圖的左上和右下側集中分布了大量植株,植株之間還存在著相互重疊的現象,說明有些品種的遺傳相似性較高,也反映出所有樣本間具有一定的遺傳冗余。進行20%層次聚類篩選后,核心種質間的分布重疊程度有了大幅度的改善,所有樣本幾何圖形外圍有大部分種質被選取到核心種質中,表明核心種質的構建消除了大部分遺傳冗余,保留了所有樣本的遺傳多樣性和群體結構,具有良好的代表性。核心種質及其主要性狀見電子附表5。

表4 所有樣本和核心種質主成分分析的特征值和累積貢獻率Table 4 Eigenvalues and cumulative contribution of principal component analysis for all samples and core germplasm

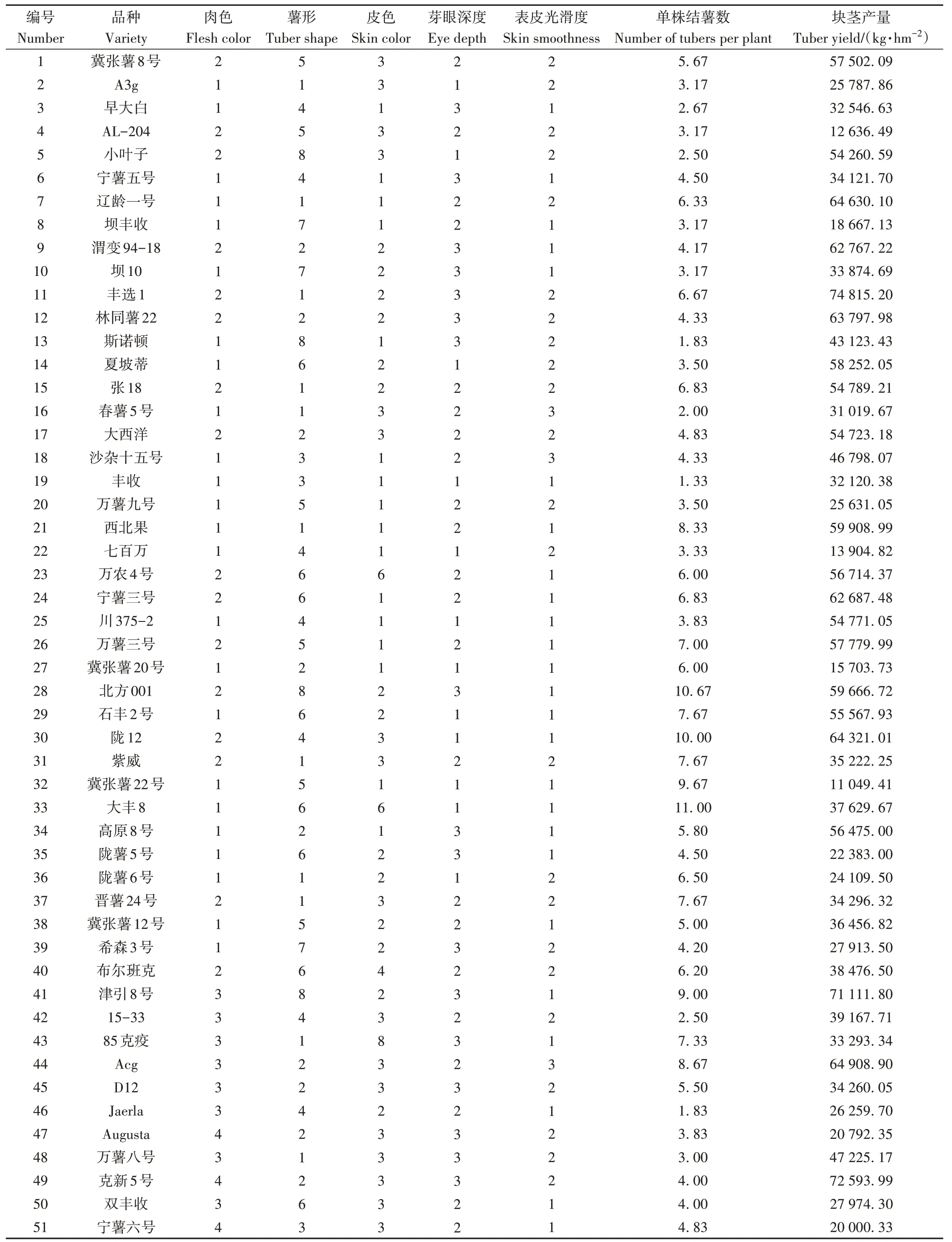

電子附表5 核心種質及其主要性狀Electronic Table S5 Core germplasm and its main characters

圖2 所有樣本與20%取樣比例核心種質的主成分分布圖Fig.2 Principal component distribution of all samples from the library versus 20% of the core germplasm sampled

3 討論

分組是核心種質研究的關鍵,為了體現在不同條件下代表性和遺傳多樣性,并盡可能消除環境因素的影響,可以按照特定的方法進行[17]。核心種質構建的數據主要來源于分子標記和表型數據[17],常見的分組有按分子標記和遺傳背景劃分、地域劃分、按育種體系劃分、按生物系統劃分組別及各種分類相結合劃分等[18]。國內外學者分別對不同數量不同地域的馬鈴薯種質資源進行了核心種質資源的構建,在國外馬鈴薯核心種質的研究中,大多根據種質資源的基因型和地理多樣性進行分類,利用分子標記篩選出具有代表性的馬鈴薯種質資源,所構建的核心種質具有廣闊的變異類型,可作為特異性等位基因挖掘和全基因組關聯圖譜的種質資源;而國內對馬鈴薯核心種質構建的報道較少,更趨向于利用表型數據進行核心種質構建,篩選出的種質資源表型差異明顯,可為不同的育種目標提供親本選擇。如Nayak等[19]根據基因型將甘蔗分為三大類,利用簡單重復序列(simple sequence repeats,SSR)標記篩選出300份核心種質。Xu等[20]利用SSR標記,根據不同基因型將962份酸棗種質資源大致劃分為三大類,采用不同的算法最終選出了150份核心種質。Grenier等[21]根據光周期敏感性分組,采用對數隨機抽樣的方法從ICRISAT的22 473個地方品種中篩選出2 247份高粱核心種質。本研究基于對冀北地區種植的馬鈴薯進行了表型性狀兩年鑒定,利用表型數據構建當地馬鈴薯的核心種質,以期為后續種質資源的應用提供支撐數據。盡管馬鈴薯的表型鑒定受環境條件、栽培方法以及主觀評價等因素影響較大,但因其形態學鑒定因具有直觀性和便利性,仍然是研究種質遺傳多樣性不可或缺的方法。此外,馬鈴薯塊莖肉色是研究最廣泛的性狀之一,馬鈴薯塊莖的顏色多樣,從橙色到白色再到紫色,色彩跨度較大,馬鈴薯逐漸成為天然色素的重要來源,隨著人們對健康的重視,富含花青素的彩色馬鈴薯逐漸成為研究熱點[22]。本研究根據塊莖肉色將馬鈴薯種質資源分為白色、黃色和其他顏色3組,在各組中篩選取樣保證了核心種質在肉色方面的多樣性和均勻度。

取樣策略直接影響核心種質的代表性,不同的種質資源間適用的取樣策略存在很大差異。于曉池等[23]對5種遺傳距離和6種系統聚類方法的比較表明,歐氏距離和最短距離方法是構建灰楸核心種質的最佳遺傳距離和聚類方法,與本研究結果一致。郎彬彬等[24]以歐氏距離為遺傳距離構建野生毛花獼猴桃核心種質,分析表明優先取樣方法優于隨機取樣法和偏離度取樣法;類平均法優于最長距離法、最短距離法和離差平方和法,確定了30%為最佳取樣比例。本研究從502份馬鈴薯種質資源中選取了100份作為核心種質,取樣比例為20%。各評價參數表明,本次核心種質構建具有良好的代表性。

目前,許多發達國家都把選擇營養價值較高的彩色馬鈴薯品種作為育種的重要目標,對馬鈴薯種質資源進行表型鑒定并構建核心種質,可以篩選出綜合性狀較好、營養價值較高的馬鈴薯品種[25-28]。通過對馬鈴薯種質資源進行表型性狀鑒定并構建核心種質,可為不同育種目標提供性狀明確的親本,縮短馬鈴薯育種進程。本研究主要針對河北省馬鈴薯種質資源開展了表型鑒定并篩選了核心種質,可為河北省馬鈴薯育種工作提供數據支撐,提高馬鈴薯種質資源的利用效率,高效快速地對種質資源做出評價,減少收集冗余,利于加快培育高抗、高產、不同熟性的優質馬鈴薯新品種,促進河北省馬鈴薯產業的發展。

4 結論

本研究依據肉色將502份馬鈴薯種質資源劃分為3組,通過比較不同的取樣方法確定了平方根比例取樣法對組內取樣比例有較好的修正作用,比較不同遺傳距離和取樣比例發現,歐氏距離優于馬氏距離,最短距離法優于其他聚類方法,20%是最佳組內取樣比例,以此構成的取樣策略是本次核心種質構建的最佳策略。以最佳策略構建的核心種質包含100份馬鈴薯種質資源,其遺傳多樣性等特征與所有樣本保持相近。多個評價參數和核心種質的確認,充分體現了核心種質在降低遺傳冗余的同時又保留了所有樣本的多樣性和群體結構,具有良好的代表性。經過對比發現,國內外馬鈴薯種質資源在株形和薯形上存在顯著差異,可根據育種需求選擇合適目標。