遙感技術(shù)在國土空間生態(tài)修復(fù)領(lǐng)域的應(yīng)用

文| 陶培峰 周宏文 肖禾 袁月 湯曾偉 張宇

重慶市地理信息和遙感應(yīng)用中心

一、引言

國土空間生態(tài)修復(fù)是指通過一系列的措施和行動(dòng),以改善、恢復(fù)和保護(hù)生態(tài)環(huán)境為目標(biāo),對(duì)國土空間中受到破壞的生態(tài)系統(tǒng)進(jìn)行修復(fù)和重建的過程,是機(jī)構(gòu)改革賦予自然資源主管部門的重要職責(zé),也是自然資源主管部門履行“兩統(tǒng)一”職責(zé)的重要內(nèi)容[1],對(duì)于維護(hù)國家與區(qū)域生態(tài)安全、提升生態(tài)系統(tǒng)穩(wěn)定性和可持續(xù)性、促進(jìn)人與自然和諧共生具有重要作用。相較于傳統(tǒng)生態(tài)修復(fù),國土空間生態(tài)修復(fù)聚焦山水林田湖草等全域、全要素的整體保護(hù)、系統(tǒng)修復(fù)、綜合治理,更關(guān)注中宏觀尺度下的國土空間結(jié)構(gòu)優(yōu)化、修整和生態(tài)功能的撫育、恢復(fù)[2]。

遙感技術(shù)憑借其高頻度、大尺度同步獲取各類生態(tài)參量的能力,在地面臺(tái)站數(shù)據(jù)、專項(xiàng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)等的支持下,能夠快速、定量識(shí)別區(qū)域生態(tài)狀況、特征、問題及其演變趨勢(shì),在國土空間生態(tài)修復(fù)中應(yīng)用廣泛。近年來,國產(chǎn)衛(wèi)星觀測(cè)應(yīng)用體系日臻完善,數(shù)據(jù)保障能力逐步提升[3],尤其通過遙感影像采集、處理、管理、分發(fā)的規(guī)范化統(tǒng)籌,實(shí)現(xiàn)了各類遙感數(shù)據(jù)從接收到處理發(fā)布的全過程管理服務(wù),提高了遙感數(shù)據(jù)的可獲取性和時(shí)效性,有效保障了遙感技術(shù)在國土空間生態(tài)修復(fù)領(lǐng)域的應(yīng)用。

二、國土空間生態(tài)修復(fù)遙感應(yīng)用框架

遙感技術(shù)具有監(jiān)測(cè)面積大、重訪周期短的特點(diǎn),已經(jīng)成為國土空間生態(tài)修復(fù)調(diào)查、監(jiān)測(cè)和評(píng)估的重要手段,具體應(yīng)用范圍可歸納為生態(tài)本底調(diào)查、生態(tài)問題識(shí)別、生態(tài)保護(hù)修復(fù)格局構(gòu)建、生態(tài)修復(fù)工程監(jiān)管與成效評(píng)估4 個(gè)方面,據(jù)此構(gòu)建了國土空間生態(tài)修復(fù)遙感技術(shù)應(yīng)用的總體框架(圖1)。

圖1 國土空間生態(tài)修復(fù)遙感技術(shù)應(yīng)用框架

1. 生態(tài)本底調(diào)查

全面、系統(tǒng)地掌握區(qū)域生態(tài)本底狀況是開展國土空間生態(tài)修復(fù)的關(guān)鍵基礎(chǔ),基于遙感技術(shù)可以實(shí)現(xiàn)區(qū)域資源稟賦、自然地理、生態(tài)系統(tǒng)等要素的調(diào)查與動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè),解決生態(tài)修復(fù)工作中“底數(shù)不清”“狀況不明”“空間不準(zhǔn)”的現(xiàn)實(shí)問題。利用衛(wèi)星遙感影像的色彩、紋理、形狀和光譜等特征,結(jié)合智能解譯、定量反演等技術(shù)手段,可以精準(zhǔn)獲取耕地、林草、濕地等資源的類型、分布、數(shù)量和質(zhì)量等信息;結(jié)合立體測(cè)繪技術(shù)和地形分析,能夠充分發(fā)掘區(qū)域地形地貌、河流水文、山水格局等地理特征,掌握自然資源在不同海拔的垂直分布情況;通過模型計(jì)算和多期影像對(duì)比,能夠快速獲取生態(tài)系統(tǒng)評(píng)估參數(shù),支撐生態(tài)系統(tǒng)景觀格局、質(zhì)量、服務(wù)功能等生態(tài)系統(tǒng)狀況分析與變化監(jiān)測(cè),有助于全方面掌握生態(tài)系統(tǒng)在人類活動(dòng)影響下的特征和變化趨勢(shì)。

2. 生態(tài)問題識(shí)別

生態(tài)問題識(shí)別是國土空間生態(tài)修復(fù)的前提,利用遙感技術(shù)能夠摸清區(qū)域主要生態(tài)問題的類型、位置及破壞程度,有助于確定生態(tài)修復(fù)實(shí)施的方向和力度,在識(shí)別和診斷系統(tǒng)性、生態(tài)空間、城鎮(zhèn)空間、農(nóng)業(yè)空間等生態(tài)問題方面能夠提供準(zhǔn)確的評(píng)判依據(jù)。

在系統(tǒng)性生態(tài)問題識(shí)別方面,可以利用遙感監(jiān)測(cè)技術(shù)解譯獲取土地利用、水土保持措施、植被覆蓋等信息,運(yùn)用土壤流失方程,計(jì)算土壤侵蝕模數(shù)、評(píng)價(jià)水土流失強(qiáng)度[4];采用多頻段、多參數(shù)的“天—空—地”一體化觀測(cè)和立體影像技術(shù),能夠判讀地質(zhì)災(zāi)害孕災(zāi)背景、災(zāi)害特征、變形速率和發(fā)展趨勢(shì)等信息,提升地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查的準(zhǔn)確性和有效性[5-6];基于立體測(cè)繪技術(shù)與淹沒分析,能夠準(zhǔn)確提取洪水淹沒范圍和淹沒區(qū)水深分布,識(shí)別城市易澇重點(diǎn)區(qū)和消落區(qū)范圍[7]。在生態(tài)空間生態(tài)問題識(shí)別方面,遙感技術(shù)可獲取地物的光譜特征,利用不同地物的光譜差異可以實(shí)現(xiàn)水體、植被、氣象、土壤等關(guān)鍵生態(tài)參量的反演,在識(shí)別水體富營養(yǎng)化、植被病蟲害、土壤污染等方面應(yīng)用廣泛[8-9]。在城鎮(zhèn)空間生態(tài)問題識(shí)別方面,利用熱紅外遙感技術(shù),可以反演地表溫度,分析城市熱島現(xiàn)象的時(shí)空變化[10];通過遙感影像解譯,可有效識(shí)別河道侵占、岸線硬化等生態(tài)問題。在農(nóng)業(yè)空間生態(tài)問題識(shí)別方面,利用遙感地物信息分類提取技術(shù),可以識(shí)別坡耕地的空間分布;基于面源污染負(fù)荷模型,耦合遙感技術(shù),能夠?qū)崿F(xiàn)區(qū)域面源污染負(fù)荷量估算和污染特征分析,為面源污染防治提供決策支持[11]。

3. 生態(tài)保護(hù)修復(fù)格局構(gòu)建

構(gòu)建生態(tài)保護(hù)修復(fù)格局就是要明確生態(tài)安全格局,細(xì)化生態(tài)修復(fù)分區(qū),是合理編制國土空間生態(tài)修復(fù)規(guī)劃、科學(xué)布局國土空間生態(tài)修復(fù)重大工程的重要依據(jù),對(duì)促進(jìn)生態(tài)系統(tǒng)的整體保護(hù)與協(xié)同治理具有重要指導(dǎo)意義[12-13]。

依托遙感前期開展的生態(tài)系統(tǒng)評(píng)價(jià)和生態(tài)問題識(shí)別,可有效支撐生態(tài)安全格局構(gòu)建、生態(tài)保護(hù)修復(fù)區(qū)識(shí)別、生態(tài)修復(fù)分區(qū)等工作。識(shí)別生態(tài)系統(tǒng)服務(wù)功能重要、生態(tài)系統(tǒng)質(zhì)量優(yōu)良的區(qū)域,作為生態(tài)保護(hù)區(qū),同時(shí)作為生態(tài)安全格局中生態(tài)源地識(shí)別的參考,可用于提取生態(tài)廊道,識(shí)別生態(tài)節(jié)點(diǎn);將生態(tài)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)不佳、功能受損、質(zhì)量退化等生態(tài)問題突出區(qū)域劃定為生態(tài)修復(fù)區(qū),有助于確定修復(fù)目標(biāo)和措施,實(shí)現(xiàn)因地制宜、優(yōu)化治理[14];根據(jù)自然地理單元的完整性、生態(tài)系統(tǒng)的相似性,以及生態(tài)問題的差異性,可支撐不同類型的生態(tài)修復(fù)分區(qū),為制定分區(qū)管控和修復(fù)策略、指導(dǎo)生態(tài)修復(fù)工作提供參考。

4. 生態(tài)修復(fù)工程監(jiān)管與成效評(píng)估

生態(tài)修復(fù)工程往往具有范圍廣、分布散、實(shí)施周期短、管護(hù)周期長等特點(diǎn),傳統(tǒng)工程監(jiān)管方式以人工實(shí)地抽樣調(diào)查為主,費(fèi)時(shí)費(fèi)力且無法覆蓋全部工程,項(xiàng)目監(jiān)管與成效評(píng)估存在一定困難。遙感技術(shù)以宏觀、準(zhǔn)確、實(shí)時(shí)等優(yōu)勢(shì),可有效支撐生態(tài)修復(fù)項(xiàng)目的規(guī)劃設(shè)計(jì)、進(jìn)度監(jiān)管、效益評(píng)估等工作。

在工程規(guī)劃階段,利用遙感技術(shù)可以快速摸清區(qū)域內(nèi)土地利用、植被覆蓋等生態(tài)本底狀況以及主要生態(tài)問題,輔助管理部門進(jìn)行工程選址和規(guī)劃審批;在工程實(shí)施階段,利用長時(shí)間序列的多源遙感數(shù)據(jù)產(chǎn)品,可動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)工程區(qū)域內(nèi)的地物信息、土地覆被等變化[15],掌握生態(tài)修復(fù)工程的狀態(tài),包括生態(tài)修復(fù)所采取的措施、實(shí)施質(zhì)量和建設(shè)進(jìn)度等,方便管理部門對(duì)工程實(shí)時(shí)監(jiān)管,及時(shí)發(fā)現(xiàn)制止“工程重復(fù)建設(shè)”“不按規(guī)劃執(zhí)行”“工程拖延”等違規(guī)行為;在工程驗(yàn)收和管護(hù)階段,可以通過遙感技術(shù)開展植被生長狀況、水質(zhì)狀況、水土保持等監(jiān)測(cè)指標(biāo)的生態(tài)參數(shù)定量反演,分析生態(tài)修復(fù)不同階段生態(tài)系統(tǒng)的狀態(tài)及變化,為生態(tài)修復(fù)工程驗(yàn)收、成效評(píng)估提供科學(xué)、可行的方法途徑。

三、重慶市典型應(yīng)用實(shí)例

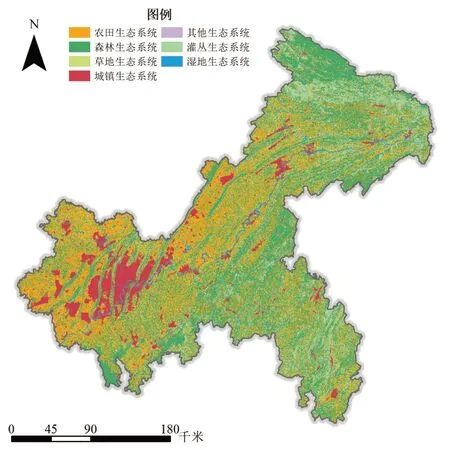

1. 生態(tài)系統(tǒng)遙感解譯

生態(tài)系統(tǒng)遙感解譯是生態(tài)狀況評(píng)估的重要基礎(chǔ),利用高分一號(hào)(GF-1)、高分二號(hào)(GF-2)等國產(chǎn)高分辨率衛(wèi)星影像,通過人機(jī)交互解譯、人工智能解譯等方式,能夠?qū)崿F(xiàn)生態(tài)系統(tǒng)類型的識(shí)別。圖2 是利用優(yōu)于2m 分辨率的高分系列衛(wèi)星解譯的重慶市生態(tài)系統(tǒng)分布圖,森林生態(tài)系統(tǒng)是重慶最主要的生態(tài)系統(tǒng)類型,占比40.1%;其次為農(nóng)田、灌叢和城鎮(zhèn)生態(tài)系統(tǒng),分別占比28.3%、15.9%和9.2%;草地、濕地和其他生態(tài)系統(tǒng)規(guī)模相對(duì)較少,合計(jì)占比約6.5%。

圖2 2020 年重慶市生態(tài)系統(tǒng)分布圖

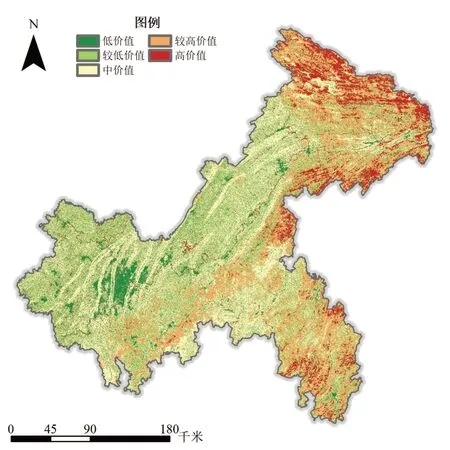

2. 生態(tài)系統(tǒng)服務(wù)功能評(píng)估

生態(tài)系統(tǒng)服務(wù)功能是生態(tài)系統(tǒng)滿足和維持人類生存和發(fā)展需要的環(huán)境條件與效用,包括土壤保持、水源涵養(yǎng)、固碳釋氧、生物多樣性維護(hù)等類型[16]。多光譜、高光譜遙感數(shù)據(jù)作為量化評(píng)估生態(tài)系統(tǒng)服務(wù)功能的主要驅(qū)動(dòng)數(shù)據(jù),在定量反演技術(shù)和生態(tài)過程模型的支持下,可以獲取植被覆蓋度、生物量、凈初級(jí)生產(chǎn)力、葉面積指數(shù)等關(guān)鍵評(píng)價(jià)指標(biāo),為生態(tài)系統(tǒng)服務(wù)功能評(píng)估提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。圖3 是基于單位面積價(jià)值當(dāng)量因子法,用植被覆蓋指數(shù)(NDVI)和植被凈初級(jí)生產(chǎn)力(NPP)修正得到的重慶市生態(tài)系統(tǒng)服務(wù)功能價(jià)值等級(jí)圖[17]。生態(tài)系統(tǒng)服務(wù)價(jià)值高價(jià)值與較高價(jià)值區(qū)分別占比8.8%和23.12%,主要集中在渝東北、渝東南地區(qū);中價(jià)值區(qū)占比31.12%,主要沿條形山脈分布;低價(jià)值與較低價(jià)值區(qū)分別占比7.17%和29.79%,主要集中于中心城區(qū)及其周邊區(qū)域。

圖3 重慶市生態(tài)系統(tǒng)服務(wù)功能價(jià)值等級(jí)圖

3. 礦山生態(tài)問題識(shí)別

通過高分辨率和高光譜遙感影像,可以對(duì)礦山環(huán)境要素進(jìn)行快速識(shí)別,包括礦山開發(fā)壓占、損毀土地圖斑提取、污染植被信息提取以及礦山污染邊界劃分等,為礦山生態(tài)修復(fù)提供指引。圖4 是利用高分一號(hào)提取的涪陵區(qū)某礦山損毀土地圖斑,根據(jù)影像的形狀、色調(diào)、紋理可以識(shí)別礦山土地?fù)p毀的范圍、面積和分布,影像特征一般為不規(guī)則閉環(huán)狀或長條狀,呈現(xiàn)亮白色調(diào),與周邊紋理有明顯差異。通過遙感智能解譯與人工判讀,共提取涪陵區(qū)疑似礦山損毀土地圖斑187 個(gè),合計(jì)面積2.52km2,為后續(xù)礦山修復(fù)治理提供了數(shù)據(jù)支撐。

4. 生態(tài)修復(fù)工程監(jiān)管

遙感具有覆蓋面積大、重訪周期短等技術(shù)優(yōu)勢(shì),可以定期監(jiān)測(cè)工程區(qū)地表覆蓋變化,掌握工程施工進(jìn)展,識(shí)別潛在的違規(guī)行為,評(píng)估植被恢復(fù)等工程實(shí)施成效,為管理部門提供及時(shí)、全面的工程信息,以支持生態(tài)修復(fù)工程的監(jiān)督管理、決策制定和效果評(píng)估。圖5 是利用國產(chǎn)高分系列遙感影像實(shí)現(xiàn)的銅鑼山礦山生態(tài)修復(fù)工程監(jiān)測(cè),通過遙感影像可以清晰掌握在2017 年銅鑼山礦山修復(fù)之前,礦坑周邊土壤、植被遭到嚴(yán)重破壞,崖壁裸露;在2019 年生態(tài)修復(fù)過程中進(jìn)行了客土回覆和植被修復(fù);2021年修復(fù)后水域面積擴(kuò)大、植被覆蓋度增加,生態(tài)修復(fù)成效顯著。

圖5 銅鑼山礦山生態(tài)修復(fù)工程監(jiān)測(cè)

四、結(jié)語

遙感以其快速、客觀、定量等技術(shù)特點(diǎn),在國土空間生態(tài)修復(fù)的生態(tài)本底調(diào)查、生態(tài)問題識(shí)別、生態(tài)保護(hù)修復(fù)格局構(gòu)建、生態(tài)修復(fù)工程監(jiān)管與成效評(píng)估等方面有著廣泛而深入的應(yīng)用。隨著遙感技術(shù)的不斷發(fā)展和創(chuàng)新,遙感數(shù)據(jù)的數(shù)量、質(zhì)量、類型和可獲取性將不斷提高,遙感技術(shù)在生態(tài)保護(hù)修復(fù)領(lǐng)域的應(yīng)用將更加多樣化和精細(xì)化。面向新時(shí)期的生態(tài)保護(hù)修復(fù)行業(yè)的應(yīng)用需求,需要聚焦遙感與大數(shù)據(jù)、人工智能等前沿交叉學(xué)科之間的融合,強(qiáng)化多部門、多行業(yè)的應(yīng)用探索,形成更加完善和高效的生態(tài)保護(hù)修復(fù)技術(shù)支撐體系。