河南省測震臺網背景噪聲特征分析

楊龍翔 王志鑠 賈漯昭 付建華

1 中國科學技術大學地球與空間物理學院,合肥市金寨路96號,230026

2 河南省地震局,鄭州市鄭東新區正光路,450016

區域測震臺網背景噪聲研究是地震監測預報研究的一個新方向。Peterson[1]通過對全球75個臺站觀測資料的研究,給出了全球噪聲模型,成為評估臺站噪聲水平的重要依據。對臺站背景噪聲的估計通常選擇相對平靜的一段波形記錄,通過計算功率譜密度評估臺址噪聲水平。但如何合理選擇噪聲記錄,卻存在一定的人為影響,如季節性、有規律的干擾等。為此,McNamara[2]提出一種全面反映地震環境噪聲水平的方法——地震噪聲概率密度函數(probability density function,PDF)方法。IRIS數據中心已將這種方法應用于臺站數據質量評估[3]。本文利用2008年以來河南省測震臺網記錄的連續波形資料,采用PDF方法計算各個臺站的噪聲水平,并結合臺站不同的地質環境、架設方式、儀器型號等,對全省不同地區、不同頻率噪聲水平的變化特征進行分析。

1 數據處理方法

河南省測震臺網于2007-09建成,2008年正式運行,共23個臺站。大部分臺站配備寬頻帶地震計;在東部、北部覆蓋層較厚的地區,因為難以找到穩固的基巖臺基,故采用深井架設方式,配備短周期地震計。所有臺站配置24位數據采集器。

采用McNamara[2]方法進行數據處理。先計算各個臺站噪聲功率譜密度PSD(power spectral density),再計算相應時間段的概率密度函數PDF。PDF曲線能從統計意義上反映臺站噪聲水平的動態變化。

本文收集了2008-01~2012-12 河南省測震臺網記錄的連續波形數據,每個臺每天形成一個文件,數據格式為SEED 格式。將SEED 文件轉換為sac文件,提取相應參數文件。

1.1 計算功率譜密度PSD

將各臺各分量劃分為1h的數據段,扣除儀器傳遞函數,對數據段進行50%的重合。由于所取數據段的長短直接影響PSD 的方差大小,而使用過小的數據段又會大大增加工作量,經過反復對比,最后選定將1h數據段再分成13個小數據段進行計算。具體步驟為:將1h的連續數據分為13個時間段,段與段之間進行80%的重合,每段的功率譜密度利用FFT求得,每h的PSD值由13個段PSD平均獲得。這種方法最大程度地減少了重疊后“頻譜泄露”效應,增加了頻峰的寬度。

1.2 計算概率密度函數PDF

本文采用概率密度函數方法,對得到的功率譜密度PSD 進行概率統計。具體計算步驟為:首先對每h的PSD 數據,以1/8倍頻為單位間隔計算全頻段內的平均功率譜。平均功率值取PSD在Tc處的值,,其中,Ts為起始點周期,Tl=2×Ts為截止點周期,Ts以20.125倍數增加Ts=Ts×20.125,滑動計算Ts和Tl每一段上PSD 的平均值,當Tl達到原始數據的最長有效周期時停止計算。通過計算數日的數據,得到許多在頻帶范圍內平滑的功率譜密度曲線。之后,以1dB為間隔進行頻數統計。這樣,對某一給定的中心頻點Tc,概率密度函數可表示為P(Tc)=。其中是在某個1dB 區間內的PSD 值總數,是在周期Tc上所有PSD 值的總數。通過概率密度函數可以得到某個時間域上某個功率值發生的概率,而這個概率直接反映出噪聲的時間變化分布特征。

2 河南省測震臺網背景噪聲分析

河南省測震臺站分為兩類:1)井下的短周期地震計,頻帶范圍1s~50Hz;2)地面的寬頻帶地震計,頻帶范圍60s~40 Hz、120s~40 Hz。通過對它們記錄到的數據進行計算,可以得到其背景噪聲的功率譜密度及其概率密度函數。根據背景噪聲的頻段,將噪聲類型分為高頻(0.025s~1s)、短周期(1s~10s)、長周期(10s~100s)。

2.1 日變特征分析

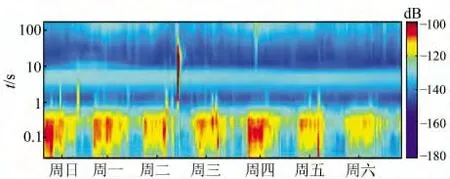

在臺站噪聲功率譜密度曲線的高頻部分,主要噪聲源是人文噪聲[3-5]。其表現為功率譜密度曲線在高頻部分呈現很強的日變特征:每天日間8:00~20:00背景噪聲較高(圖1、2),夜間背景噪聲較低。從大安臺2011-12-25起1周的功率譜密度圖可以看出,高頻部分在日間背景噪聲升高接近-100dB,夜間降低到-120dB以下,凌晨2:00達到最低值-137dB。這種日變現象符合人類日間活動的規律。2011-01和2012-01春節放假期間,安陽臺、大安臺背景噪聲大幅下降,也說明人為干擾是地震計高頻區間背景噪聲的主要來源。

圖1 大安臺日變化(7d)Fig.1 Diurnal variations of DA station

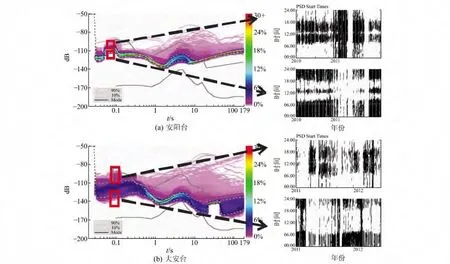

通過對比深井擺和地面擺的臺站PDF圖(圖2)可以發現,深井擺對噪聲的抑制作用十分有效。例如,安陽臺(深井擺,圖2(a))在日間和夜間噪聲相差約17dB,大安臺(地面擺,2(b))在日間和夜間噪聲相差約30dB。距離這兩個臺站最近的公路在200m 左右,安陽臺位于安陽市郊,大安臺位于旅游景區內,兩個臺站在0.5s周期上功率譜密度中值(PDFmedian)僅相差5dB,說明從長時間序列來看這兩個臺站的背景噪聲水平相當。安陽臺采用了深井擺架設方式,有效抑制了日間較高的人為活動噪聲干擾,使得日間夜間噪聲差較小。從PDF圖直觀看出,安陽臺在高頻區間曲線較為集中,而大安臺在高頻區間曲線非常發散,波動很大。

圖2 功率譜密度函數日間夜間對比Fig.2 PDF difference between daytime and nighttime

2.2 年變特征分析

在背景噪聲的長周期部分,主要影響是自然環境因素[6-7],溫度[8]、氣壓[9]的變化有可能引起長周期噪聲的提高,但背景噪聲的日變特征并不明顯。短周期地震計在長周期部分出現了失真(圖2(a)),表現是PSD 曲線明顯超過NHNM 上限。這是因為計算噪聲功率譜時長周期部分已遠遠超出短周期地震計的頻帶范圍,在扣除傳遞函數后,儀器系統自身噪聲會被放大,造成計算結果錯誤[10]。寬頻帶地震計長周期范圍整體噪聲水平不高,但一些在水庫附近的臺站,在長周期部分出現發散現象(圖2(b)),這是水體拍擊岸邊引起的噪聲干擾[6]。

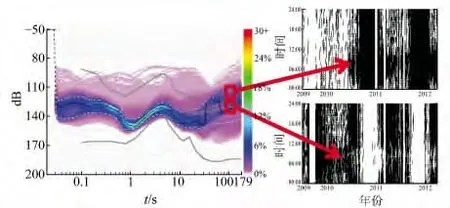

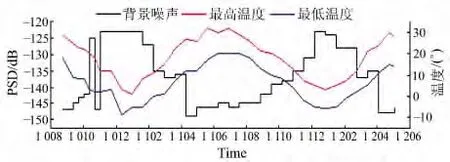

盧氏臺較為特殊。從PDF 曲線可以看出,BHE分量在40s附近出現兩條比較明顯的分叉,說明有兩組概率較高的背景噪聲狀態。通過PSD 曲線時間序列分布發現,在每年的11月至次年的3月噪聲相對較高,而4月至10月噪聲相對較低(圖3),相差約24dB。查詢盧氏當地2010-09~2012-05的20d平均氣溫資料,通過對比盧氏臺這一時間段PSD 數據在20s處的背景噪聲20d滑動平均值發現,長周期的這種背景噪聲變化規律與氣溫存在較好的關聯性(圖4):每年11月初,當最低氣溫降至0℃以下、最高氣溫降至10℃以下,背景噪聲顯著升高,直至4月溫度回升,背景噪聲恢復較低的水平。可以判斷,盧氏臺的這種變化是溫度導致的。

圖3 盧氏臺功率譜密度曲線Fig.3 PDFs of LS station

圖4 盧氏臺長周期(20s)背景噪聲與當地溫度對比Fig.4 Comparison of background noise(at 20s)and local temperature of LS station

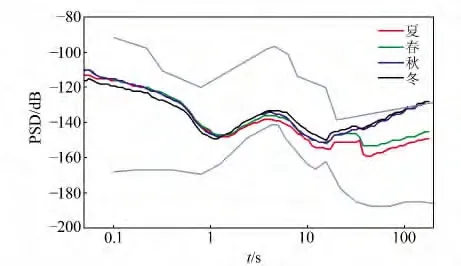

除盧氏臺外,林州臺也存在這種隨季節溫度變化的現象。按照季節取其功率譜密度函數的概率密度中值發現,秋冬兩季背景噪聲明顯高于春夏(圖5),冬夏背景噪聲相差10dB。需要說明的是,這兩個臺站均為地面架設臺。

圖5 林州臺背景噪聲季節變化曲線Fig.5 The season variations of background noise at LZH station

2.3 位置、臺基特征分析

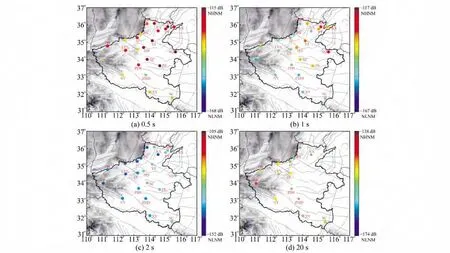

為全面了解全省不同位置臺站的背景噪聲情況,將不同周期的臺站背景噪聲功率譜密度的最大概率值投影到平面圖上(圖6)。河南省臺網的背景噪聲存在西低東高的趨勢,這與河南省第四系覆蓋層厚度有一定的相關性,特別是在周期為1s的圖上表現更為明顯。河南測震臺站噪聲水平總體處于中等,除許昌臺、周口臺、清豐臺在高頻段噪聲水平較接近NHNM 外,其他臺站噪聲水平均處于NHNM 和NLNM 之間。處于豫西、豫南山區的臺站,由于有較好的臺基,背景噪聲水平較豫東、豫北的深井架設臺站要好,平均低10 dB左右。在0.5s和1s的高頻范圍內,地面寬頻帶地震計噪聲明顯小于井下短周期地震計噪聲。其中,盧氏臺(LS)、林州臺(LZH)在長周期上受到一定的溫度影響,大安臺(DA)和濟源臺(JY)在長周期范圍受鄰近水庫的影響,長周期背景噪聲偏高。

3 結 語

利用功率譜密度函數得到的最大概率曲線來評估臺站的噪聲水平更為準確。功率譜密度對具有周期性的干擾源有較好的反映,尤其是人為活動干擾,在日變曲線上能夠得到直觀的體現,可以有效尋找臺站的環境噪聲干擾源。

河南省內各測震臺站的地震環境噪聲水平較為穩定,一些建在旅游景區干擾較少的臺站噪聲水平接近NLNM。在河南的東部,第四系覆蓋較厚,城市開發建設較多,一些建在市區、市郊的井下地震計臺站噪聲水平相對較高,但井下擺有效減少了車輛振動等人為活動的強干擾,將背景噪聲維持在NHNM 以下水平。豫東地區0.1s~1s的高頻環境噪聲接近NHNM,一定程度上影響到近震記錄的質量。同時也發現,一些臺基較好的在地面架設的臺站,隨著經濟的發展干擾也越來越大,有些臺站晝夜噪聲差達到30dB。本次研究可以對下一步建設新的臺站起到參考作用。

圖6 河南省測震臺站不同周期噪聲水平比較Fig.6 Variation of ambient noise levels for different periods recorded of Henan seismic stations

[1]Peterson J.Observations and Modeling of Seismic Background Noise[R].USGS Open File Report,1993

[2]McNamara D E,Buland R P.Ambient Noise Levels in the Continental United States[J].Bulletin of the Seismological Society of America,2004,94(4):1 517-1 527

[3]McNamara D E,Boaz R I.Seismic Noise Analysis System Using Power Spectral Density Probability Density Functions:A Stand-alone Software Package[M].US Geological Survey,2006

[4]葛洪魁,陳海潮,歐陽飚,等.流動地震觀測背景噪聲的臺基響應[J].地球物理學報,2013,56(3):857-868(Ge H K,Chen H C,Ouyang B,el al.Transportable Seismometer Response to Seismic Noise in Vault[J].Chinese J Geophys,2013,56(3):857-868)

[5]Webb S C.Broadband Seismology and Noise under the Ocean[J].Reviews of Geophysics,1998,36(1):105-142

[6]Díaz J,Villase?or A,Morales J,et al.Background Noise Characteristics at the Iber Array Broadband Seismic Network[J].Bulletin of the Seismological Society of America,2010,100(2):618-628

[7]Bonnefoy-Claudet S,Cotton F,Bard P Y.The Nature of Noise Wavefield and Its Applications for Site Effects Studies:A Literature Review[J].Earth-Science Reviews,2006,79(3):205-227

[8]Wilson D,Leon J,Aster R,et al.Broadband Seismic Background Noise at Temporary Seismic Stations Observed on a Regional Scale in the Southwestern United States[J].Bulletin of the Seismological Society of America,2002,92(8):3 335-3 342

[9]Beauduin R,LognonnéP,Montagner J P,et al.The Effects of the Atmospheric Pressure Changes on Seismic Signals or How to Improve the Quality of a Station[J].Bulletin of the Seismological Society of America,1996,86(6):1 760-1 769

[10]吳建平,歐陽飚,王未來,等.華北地區地震環境噪聲特征研究[J].地震學報,2012,34(6):818-829(Wu Jianping,Ouyang Biao,Wang Weilai,et al.Ambient Noise of North China from Temporary Seismic Array[J].Acta Seismologica Sinica,2012,34(6):818-829)