數(shù)字經(jīng)濟、鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)振興與中國式農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化

梁 健

(蘭州財經(jīng)大學(xué) 公共管理學(xué)院,蘭州 730101)

0 引言

在新發(fā)展階段,中國式農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化既需要基于現(xiàn)代化數(shù)字技術(shù)的數(shù)字經(jīng)濟的支持,又需要鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)振興提供有力保障。一方面,數(shù)字經(jīng)濟具有跨時空、高流通、低成本交換信息的特征,可有效提高鄉(xiāng)村科技水平,解決農(nóng)產(chǎn)品流通堵塞問題[1],逐漸成為中國式農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化的主要驅(qū)動力;另一方面,鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)振興有助于解決“三農(nóng)”問題,切實發(fā)展農(nóng)業(yè)并促進農(nóng)民增收[2],為實現(xiàn)中國式農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化鋪路。此外,在數(shù)字經(jīng)濟的支持下,鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)通過與數(shù)字技術(shù)深度融合,整合數(shù)字資源并升級生產(chǎn)工藝,實現(xiàn)鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)振興目標,為中國式農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化提供動力。那么,數(shù)字經(jīng)濟、鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)振興與中國式農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化的關(guān)系到底如何?是否存在異質(zhì)性?回答上述問題對于解決“三農(nóng)”問題、推進農(nóng)業(yè)強國建設(shè)具有重要的現(xiàn)實意義。

現(xiàn)有文獻主要是對數(shù)字經(jīng)濟、鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)振興與中國式農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化兩兩之間的關(guān)系進行研究[3—8],雖然為剖析數(shù)字經(jīng)濟對中國式農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化的影響奠定了良好基礎(chǔ),但鮮有學(xué)者關(guān)注鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)振興在二者之間的作用機制,沒有將數(shù)字經(jīng)濟、鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)振興與中國式農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化置于同一框架進行深度分析。鑒于此,本文從中國式農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化、中國式農(nóng)村現(xiàn)代化兩個維度構(gòu)建中國式農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化指標體系,并利用熵權(quán)法計算綜合指數(shù),深入研究數(shù)字經(jīng)濟對中國式農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化的作用機制及其異質(zhì)性,為高質(zhì)高效助推中國式農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化提供經(jīng)驗證據(jù)。

1 理論分析及研究假設(shè)

1.1 直接效應(yīng)

中國式農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化是實現(xiàn)中國式現(xiàn)代化的重要支撐,強調(diào)農(nóng)業(yè)變強、農(nóng)村更美、農(nóng)民增收[9]。數(shù)字經(jīng)濟能夠改變農(nóng)民生活、生產(chǎn)方式,有助于提升農(nóng)業(yè)農(nóng)村生產(chǎn)效率、降低農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合成本、優(yōu)化農(nóng)業(yè)農(nóng)村生產(chǎn)結(jié)構(gòu),為中國式農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化發(fā)展提供驅(qū)動力。第一,提升農(nóng)業(yè)農(nóng)村生產(chǎn)效率。數(shù)字經(jīng)濟可通過廣泛應(yīng)用人工智能、無人機、大數(shù)據(jù)算法等技術(shù),使農(nóng)戶精準采集與剖析農(nóng)業(yè)農(nóng)村生產(chǎn)信息,合理開展土壤肥力檢測、農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)劃等工作,提升農(nóng)業(yè)農(nóng)村生產(chǎn)效率[10],助推中國式農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化。第二,降低農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合成本。發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟有利于帶動電子商務(wù)業(yè)態(tài)進入農(nóng)村,改變兼業(yè)化、小規(guī)模傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)營模式,形成精準管理、環(huán)境監(jiān)測等模塊共享的新農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)營方式,推動規(guī)模化經(jīng)營,減少農(nóng)業(yè)農(nóng)村各項經(jīng)營成本投入,提高經(jīng)濟效益,助力中國式農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化[11]。第三,優(yōu)化農(nóng)業(yè)農(nóng)村生產(chǎn)結(jié)構(gòu)。數(shù)字經(jīng)濟有利于革新農(nóng)業(yè)農(nóng)村生產(chǎn)鏈,形成新農(nóng)業(yè)農(nóng)村數(shù)字化生產(chǎn)業(yè)態(tài),打破第一、二、三產(chǎn)業(yè)原有發(fā)展邊界,推動農(nóng)業(yè)農(nóng)村產(chǎn)業(yè)融合,優(yōu)化農(nóng)業(yè)農(nóng)村生產(chǎn)結(jié)構(gòu),助力中國式農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化。綜上,提出以下假設(shè):

假設(shè)1:數(shù)字經(jīng)濟對中國式農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化具有促進作用。

1.2 傳導(dǎo)機制

數(shù)字經(jīng)濟能通過鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)振興促進中國式農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化。一方面,數(shù)字經(jīng)濟可通過推進產(chǎn)業(yè)快速接入市場、推動產(chǎn)業(yè)降本增效兩個途徑賦能鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)振興。數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展能夠打破城鄉(xiāng)資源失衡障礙,通過電子商務(wù)推動鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)快速接入市場,充分發(fā)揮鄉(xiāng)村資源優(yōu)勢并提高交易頻率[12],助推鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)振興;同時,數(shù)字經(jīng)濟以區(qū)塊鏈、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等現(xiàn)代技術(shù)為依托,可助力鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)智能化、自動化、多元化生產(chǎn),降低生產(chǎn)成本并提高生產(chǎn)效率,賦能鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)振興。另一方面,鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)振興可促進產(chǎn)業(yè)深度融合發(fā)展,提升中國式農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化水平。在鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)振興過程中,鄉(xiāng)村經(jīng)營主體可利用已有資源精準發(fā)力,將鄉(xiāng)村文化、生態(tài)資源轉(zhuǎn)變?yōu)檗r(nóng)業(yè)農(nóng)村產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢,持續(xù)壯大鄉(xiāng)村特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè),深度挖掘鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)新價值,提高產(chǎn)品質(zhì)量與市場競爭力[13],進而實現(xiàn)中國式農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化;此外,鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)振興有助于推進產(chǎn)業(yè)鏈延伸、技術(shù)滲透、產(chǎn)業(yè)整合,促進第一、二、三產(chǎn)業(yè)深度融合,賦能中國式農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化。基于此,提出以下假設(shè):

假設(shè)2:數(shù)字經(jīng)濟通過促進鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)振興助力中國式農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化。

2 研究設(shè)計

2.1 模型構(gòu)建

為剖析數(shù)字經(jīng)濟對中國式農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化的直接影響,構(gòu)建以下基準回歸模型:

其中:i、t分別表示省份、年份;MCARit表示i省份t時期中國式農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化;DEit表示i省份t時期數(shù)字經(jīng)濟;Xit表示控制變量;δi、γt依次表示省份、時間固定效應(yīng);α0為常數(shù)項;εit是隨機擾動項。

以鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)振興為中介變量,構(gòu)建中介效應(yīng)模型檢驗數(shù)字經(jīng)濟對中國式農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化的傳導(dǎo)機制,模型為:

其中,RRIit表示i省份t時期的鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)振興,其余變量同式(1)。

2.2 變量選取

2.2.1 被解釋變量

中國式農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化(MCAR)為被解釋變量。本文參考2022 年《“十四五”推進農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化規(guī)劃》、2023年《中共中央、國務(wù)院關(guān)于做好2023年全面推進鄉(xiāng)村振興重點工作的意見》等文件,借鑒文獻[14]的研究思路,構(gòu)建中國式農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化評價指標體系(見表1),并通過熵權(quán)法計算中國式農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化水平。

2.2.2 核心解釋變量

數(shù)字經(jīng)濟(DE)為核心解釋變量。參考中國信息通信研究院頒布的《中國數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展白皮書》、國家工業(yè)信息安全發(fā)展研究中心發(fā)布的《全國數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展指數(shù)DEAI》研究報告,以及相關(guān)文獻資料,從數(shù)字產(chǎn)業(yè)化、產(chǎn)業(yè)數(shù)字化、數(shù)字化治理三個方面構(gòu)建數(shù)字經(jīng)濟指標體系(見下頁表2),并采用熵權(quán)法測算數(shù)字經(jīng)濟指數(shù)。

表2 數(shù)字經(jīng)濟指標體系

2.2.3 中介變量

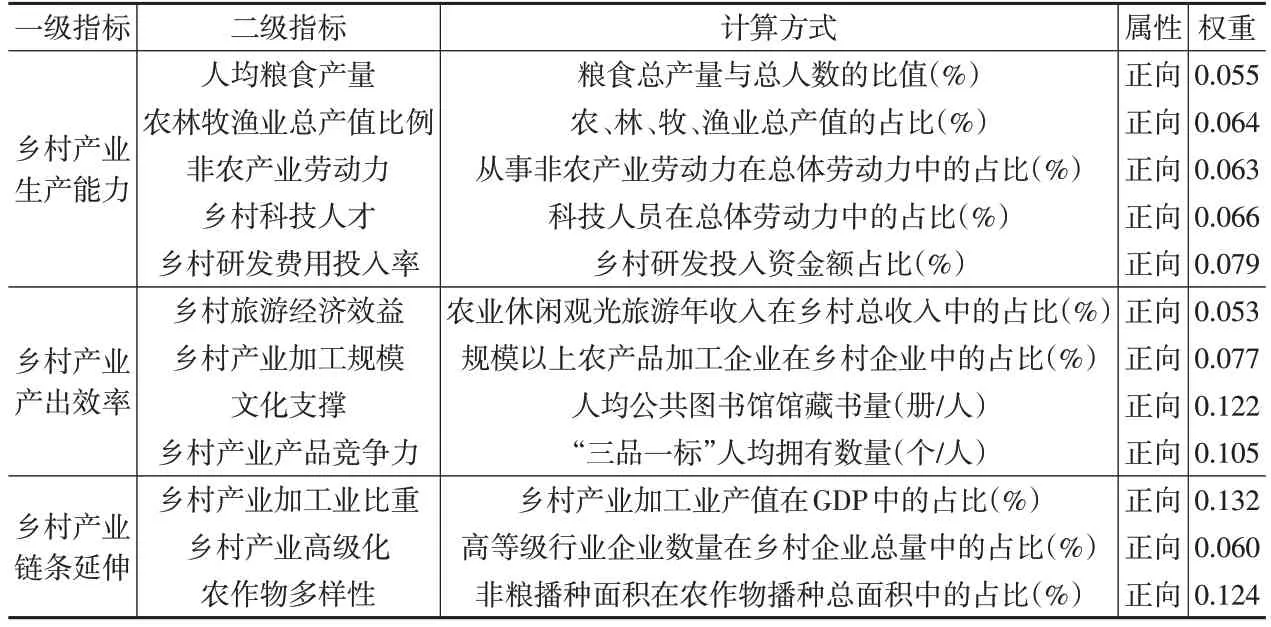

鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)振興(RRI)為中介變量。考慮指標全面性、科學(xué)性及數(shù)據(jù)可得性,參考已有研究,根據(jù)鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)振興內(nèi)涵,從鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)能力、鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)產(chǎn)出效率、鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)鏈條延伸三個維度出發(fā),系統(tǒng)構(gòu)建鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)振興指標體系(見下頁表3),并通過熵權(quán)法測算鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)振興指數(shù)。

表3 鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)振興指標體系

2.2.4 控制變量

為增強回歸結(jié)果的有效性,對其他影響中國式農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化的因素進行控制。城鎮(zhèn)化率(UR),通過“城鎮(zhèn)人口/常住人口”衡量;外商投資水平(FIL),通過“外商直接投資額/GDP”表征;交通網(wǎng)絡(luò)密度(TND),通過“公路里程/地區(qū)面積”表示;耕地占用(FO),選用“耕地占用稅”表征;政府干預(yù)力度(GIE),通過“政府財政支出/GDP”測算。

2.3 數(shù)據(jù)說明

根據(jù)數(shù)據(jù)可得性,選用2012—2021 年中國30 個省份(不含西藏和港澳臺)的數(shù)據(jù)進行實證研究。相關(guān)數(shù)據(jù)來自《中國農(nóng)村統(tǒng)計年鑒》《中國科技統(tǒng)計年鑒》《中國農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)年鑒》《中國工業(yè)統(tǒng)計年鑒》《中國保險年鑒》《中國信息年鑒》《中國互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展狀況統(tǒng)計報告》《中國電子信息產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計年鑒》《中國人口和就業(yè)統(tǒng)計年鑒》《中國統(tǒng)計年鑒》、Wind數(shù)據(jù)庫、EPS數(shù)據(jù)庫,以及國家統(tǒng)計局、工業(yè)與信息化部、阿里研究院的相關(guān)報告。其中,少量缺失數(shù)據(jù)用線性趨勢法補充,并對全部連續(xù)數(shù)據(jù)進行雙側(cè)1%縮尾處理,以消除極端值的影響。

3 實證結(jié)果分析

3.1 基準回歸分析

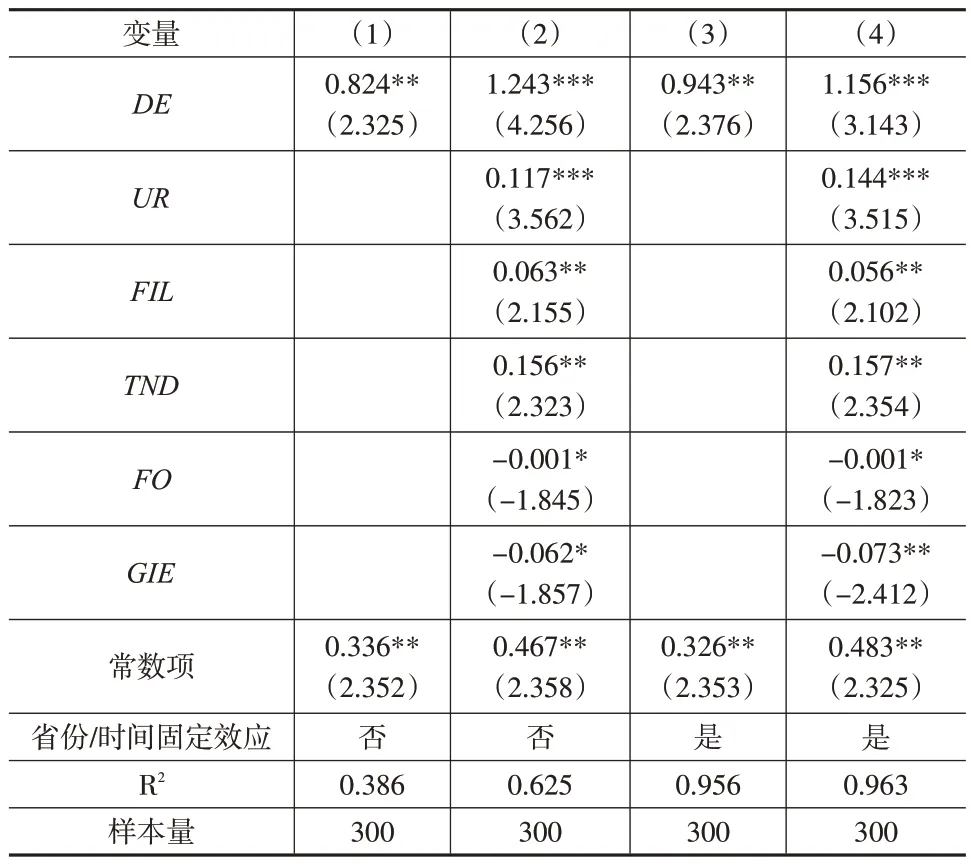

采用Stata 16.0軟件實證檢驗數(shù)字經(jīng)濟對中國式農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化的影響,回歸結(jié)果見表4。隨機效應(yīng)模型回歸結(jié)果見列(1)和列(2),固定效應(yīng)模型回歸結(jié)果見列(3)和列(4)。根據(jù)Huasman 檢驗結(jié)果來看,Huasman 統(tǒng)計量為77.56,且在1%的顯著性水平上未接受原假設(shè),故選用固定效應(yīng)模型進行回歸。從列(3)、列(4)的回歸結(jié)果來看,數(shù)字經(jīng)濟的系數(shù)估計值分別為0.943、1.156,且依次通過5%、1%水平上的顯著性檢驗,表明無論是否引入控制變量,數(shù)字經(jīng)濟對中國式農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化都具有顯著推動作用。由此,假設(shè)1 得證。數(shù)字經(jīng)濟將大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)廣泛應(yīng)用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村生產(chǎn),有效降低農(nóng)業(yè)農(nóng)村生產(chǎn)成本并提高生產(chǎn)效率,推動生產(chǎn)結(jié)構(gòu)的特色化升級,進而推進中國式農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化。

表4 基準回歸結(jié)果

3.2 穩(wěn)健性檢驗

3.2.1 刪除直轄市

由于北京、天津、重慶、上海4 個直轄市的數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展水平位于全國前列,且享有國家專項政策扶持,為避免放大數(shù)字經(jīng)濟對中國式農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化的作用,因此刪除4 個直轄市樣本后重新回歸,結(jié)果見下頁表5 列(1)。刪除直轄市后,數(shù)字經(jīng)濟系數(shù)估計值依然顯著為正,表明基準回歸結(jié)果具有穩(wěn)健性。

表5 穩(wěn)健性檢驗結(jié)果

3.2.2 分階段回歸

數(shù)字經(jīng)濟具有一定的階段性,具體為2015年之前是“服務(wù)制勝”階段,之后為“流量競爭”階段[15]。為避免數(shù)字經(jīng)濟結(jié)構(gòu)性差異的影響,本文以2015年為節(jié)點,將樣本分成2012—2015年、2016—2021年兩組,分別重新回歸,結(jié)果分別見表5 列(2)和列(3)。分階段回歸后,數(shù)字經(jīng)濟系數(shù)估計值均顯著為正,與基準回歸結(jié)果相差不大,說明上述結(jié)論具有穩(wěn)健性。

3.2.3 更換模型

中國式農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化水平的取值為0~1,符合受限因變量模型檢驗條件,故采用Tobit 模型替換原基準回歸模型,且用固定效應(yīng)進行檢驗。新的回歸結(jié)果見表5列(4),估計結(jié)果與基準回歸結(jié)果基本一致,再次證實了研究結(jié)論的穩(wěn)健性。

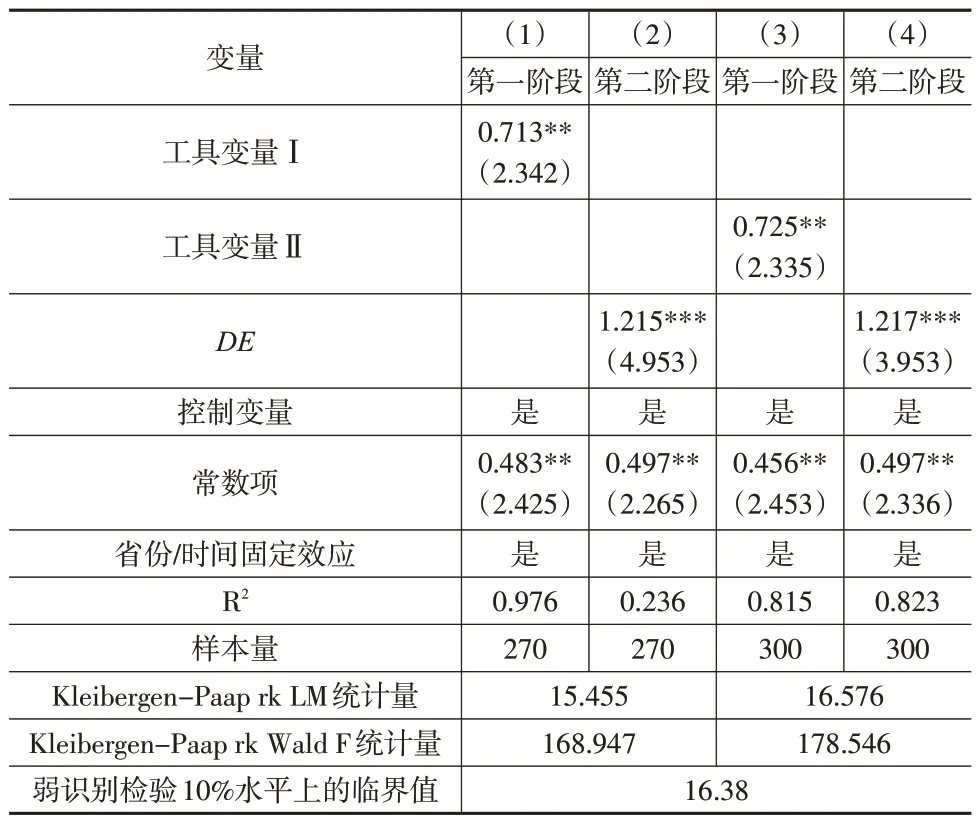

3.2.4 工具變量及內(nèi)生性問題

為避免內(nèi)生性問題對實證結(jié)果產(chǎn)生影響,利用兩階段最小二乘法(2SLS)深入分析數(shù)字經(jīng)濟對中國式農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化的影響。數(shù)字經(jīng)濟的工具變量Ⅰ為1984年每百人持有固定電話數(shù)量和上一期互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)的交乘項,數(shù)字經(jīng)濟的工具變量Ⅱ為滯后一期數(shù)字經(jīng)濟指數(shù)。內(nèi)生性檢驗結(jié)果見表6,從第一階段回歸結(jié)果來看,數(shù)字經(jīng)濟工具變量Ⅰ、工具變量Ⅱ的系數(shù)估計值均顯著為正,且F 統(tǒng)計量顯著,說明所選工具變量均非弱工具變量。從第二階段回歸結(jié)果來看,引入數(shù)字經(jīng)濟工具變量Ⅰ、工具變量Ⅱ后,數(shù)字經(jīng)濟的系數(shù)估計值均顯著為正,且LM統(tǒng)計量通過了不可識別檢驗,表明所選工具變量具有合理性。內(nèi)生性檢驗結(jié)果與基準回歸結(jié)果一致,說明數(shù)字經(jīng)濟促進中國式農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化的結(jié)論具有穩(wěn)健性。

表6 內(nèi)生性檢驗結(jié)果

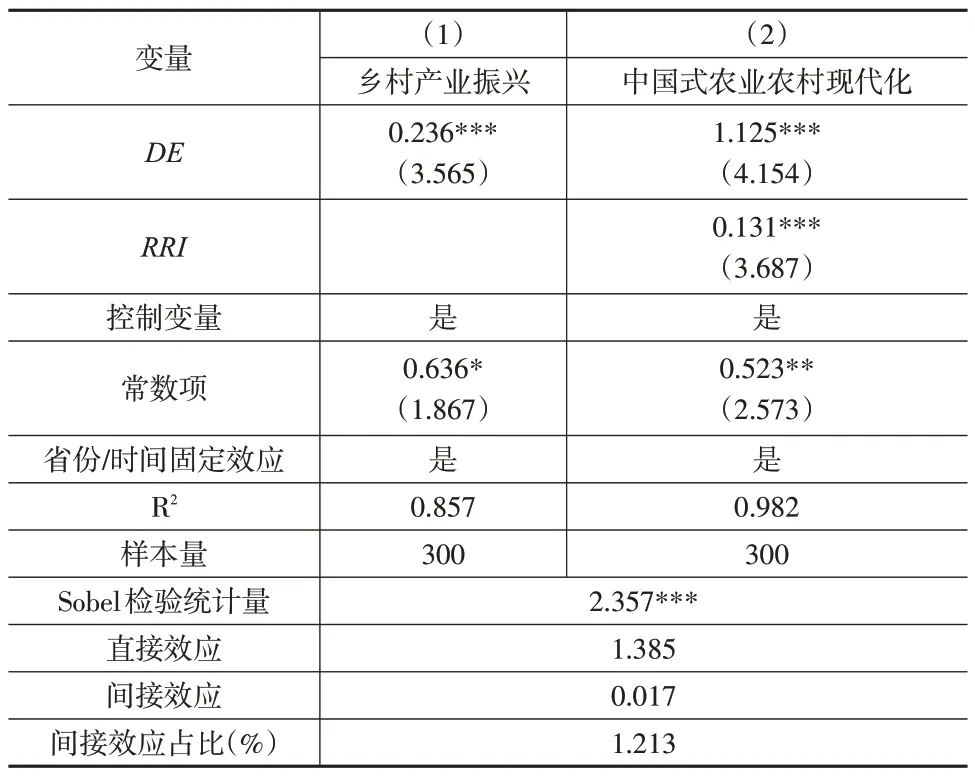

3.3 作用機制分析

鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)振興的中介效應(yīng)檢驗結(jié)果見表7。分析可知,數(shù)字經(jīng)濟可顯著促進鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)振興,而鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)振興能顯著推動中國式農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化,表明鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)振興可顯著發(fā)揮中介效應(yīng)。為增強作用機制結(jié)論的科學(xué)性,采用Sobel檢驗進行進一步檢驗,結(jié)果顯示鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)振興的中介效應(yīng)顯著。數(shù)字經(jīng)濟推動中國式農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化的直接效應(yīng)是1.385,在總效應(yīng)中的占比為98.787%;間接效應(yīng)是0.017,在總效應(yīng)中的占比為1.213%。總體而言,假設(shè)2成立。

表7 作用機制檢驗結(jié)果

3.4 異質(zhì)性分析

3.4.1 地區(qū)異質(zhì)性分析

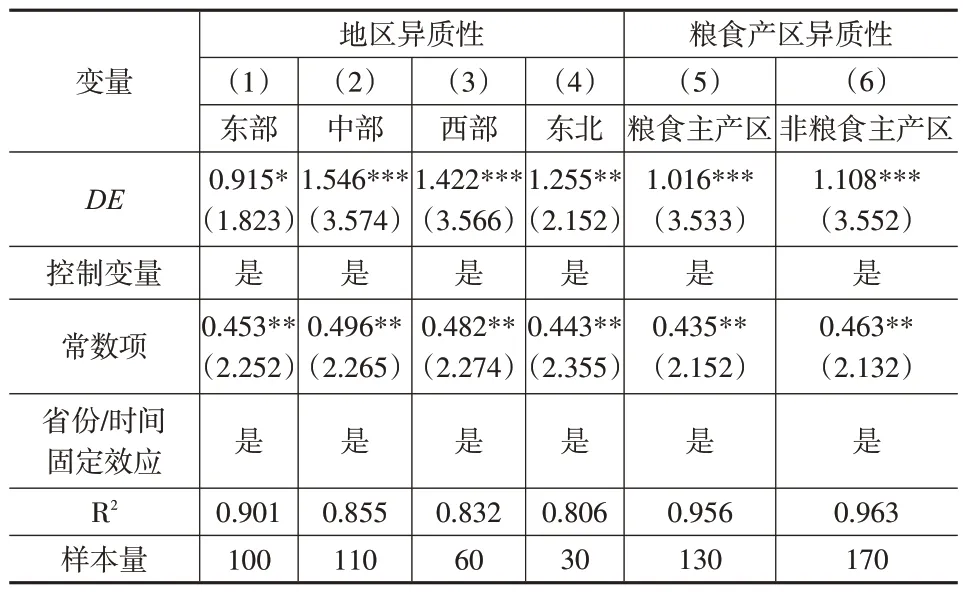

參考國家統(tǒng)計局地區(qū)劃分標準,將全樣本分成東部、中部、西部、東北地區(qū)四組,分別重新進行回歸,結(jié)果見表8列(1)至列(4)。分析可知,四大地區(qū)的數(shù)字經(jīng)濟系數(shù)估計值均顯著為正,表明各地區(qū)數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展均可促進中國式農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化。四大地區(qū)數(shù)字經(jīng)濟系數(shù)估計值由大到小為中部、西部、東北、東部地區(qū)。究其緣由:一方面,東部地區(qū)經(jīng)濟基礎(chǔ)、數(shù)字經(jīng)濟基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)較好,且傾向于發(fā)展第二、三產(chǎn)業(yè),而第二、三產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展可能引發(fā)資源緊張效應(yīng),從而制約數(shù)字經(jīng)濟發(fā)揮賦能效應(yīng);另一方面,“中部崛起”“西部大開發(fā)”等戰(zhàn)略陸續(xù)取得良好成績,助力中部、西部、東北地區(qū)數(shù)字經(jīng)濟快速發(fā)展,故數(shù)字經(jīng)濟對中國式農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化的促進作用在中部、西部、東北地區(qū)較強。

表8 異質(zhì)性回歸結(jié)果

3.4.2 糧食產(chǎn)區(qū)異質(zhì)性分析

依據(jù)2003 年財政部印發(fā)的《關(guān)于改革和完善農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)若干政策措施的意見》,將全樣本劃分成糧食主產(chǎn)區(qū)、非糧食主產(chǎn)區(qū)兩組,分別重新進行回歸,結(jié)果見表8列(5)和列(6)。分析可知,在兩組子樣本下,數(shù)字經(jīng)濟系數(shù)估計值均顯著為正,但非糧食主產(chǎn)區(qū)的數(shù)字經(jīng)濟系數(shù)估計值高于糧食主產(chǎn)區(qū),說明數(shù)字經(jīng)濟對中國式農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化的促進作用在非糧食主產(chǎn)區(qū)更強。究其緣由,糧食主產(chǎn)區(qū)肩負著更重要的糧食安全責(zé)任,且在農(nóng)業(yè)數(shù)字化、機械化方面受到的扶持力度不斷增大,形成相對完善的糧食生產(chǎn)危機化解方案,故數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展對糧食主產(chǎn)區(qū)中國式農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化的促進作用不明顯。非糧食主產(chǎn)區(qū)在數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展支持下,可實現(xiàn)資金、勞動力、技術(shù)等資源跨時空流動,提高農(nóng)業(yè)農(nóng)村生產(chǎn)效率,賦能中國式農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化。

4 結(jié)論

本文基于2012—2021 年中國30 個省份的面板數(shù)據(jù),探究數(shù)字經(jīng)濟對中國式農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化的影響效應(yīng)以及鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)振興的中介機制。研究結(jié)論如下:第一,數(shù)字經(jīng)濟對中國式農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化具有顯著促進作用。第二,中介機制分析結(jié)果表明,數(shù)字經(jīng)濟可通過鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)振興對中國式農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化產(chǎn)生正向影響,證實存在“數(shù)字經(jīng)濟→鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)振興→中國式農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化”的正向傳導(dǎo)機制,說明鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)振興是推動中國式農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化的重要內(nèi)生動力。第三,異質(zhì)性檢驗結(jié)果顯示,數(shù)字經(jīng)濟對中國式農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化的促進作用存在地區(qū)異質(zhì)性及糧食產(chǎn)區(qū)異質(zhì)性。具體來看,相較于東部地區(qū)、西部地區(qū)以及東北地區(qū),數(shù)字經(jīng)濟對中部地區(qū)中國式農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化的促進作用更強;相較于糧食主產(chǎn)區(qū),數(shù)字經(jīng)濟對非糧食主產(chǎn)區(qū)中國式農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化的促進作用更強。