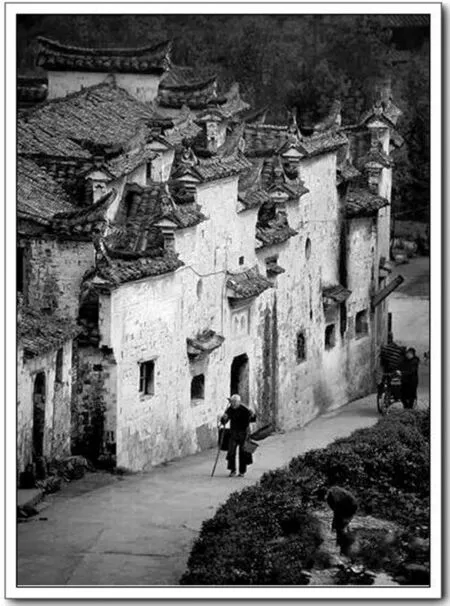

持之以恒久久為功 守護“浙”里古村

——歷史文化(傳統)村落保護利用的浙江實踐

上海商學院酒店管理學院(200235) 陶洋子

歷史文化(傳統)村落作為鄉土文化遺產的重要載體,承載著厚重的歷史文化積淀,是中華民族的歷史記憶和文化標志。2012年,浙江在全國率先啟動全省域歷史文化村落保護利用工作。11年來,全省上下一張藍圖繪到底、一任接著一任干,構建了合力推進的組織架構、科學規范的工作體系,累計實施11 批次475 個重點村、2 308 個一般村項目,省財政累計投入37億元,帶動各級和社會資本投入137 億元以上,彰顯了內外兼修的古村氣質,探索了村強民富的發展之路。

1.注重頂層設計,落實工作部署,構建保護利用新格局

始終把歷史文化(傳統)村落保護利用工作作為實施鄉村振興戰略的重要抓手和主要載體,持續擦亮“千萬工程”金名片。一是注重頂層設計。省委省政府連續印發《關于加強歷史文化村落保護利用的若干意見》《關于加強傳統村落保護發展的指導意見》《關于進一步加強歷史文化(傳統)村落保護利用工作的意見》,為持續抓好歷史文化(傳統)村落保護利用工作指明了方向、提供了遵循。二是注重部署推進。省委主要領導在“千萬工程”現場會上多次對歷史文化村落保護利用作出部署。在歷次全省歷史文化村落保護利用現場會,省委省政府領導都到會講話,明確項目推進的路線圖、時間表、任務書,一級一級抓好工作落實。三是注重統籌協調。成立由省委領導任組長,農辦、建設、財政等十三個部門為成員的協調小組。2018年,在省級層面將歷史文化村落和傳統村落統一為歷史文化(傳統)村落,明確由省農辦牽頭,建設、文旅等13 個部門共同推進的工作機制,構建了合拍合力推進保護利用的工作格局。

2.堅持規劃先行,以評促建,構建建管評協同新機制

按照“建設有方向、實施有計劃、政策有實招、推進有力度”的要求,形成調查建庫、申報審核、規劃編制、有序建設、評估督導、績效評估等一整套全流程、規范化工作體系。一是突出規劃先行。將歷史文化(傳統)村落保護利用納入經濟社會發展總體規劃和國土空間規劃,與浙江“四條詩路”文化帶、“五朵金花”組團、新時代美麗鄉村共同富裕示范帶、未來鄉村建設有機銜接,推動集中連片保護利用,打造千顆各具特色的浙江鄉村大花園“耀眼明珠”。出臺《浙江省歷史文化村落保護利用重點村規劃設計參照要求》《浙江省傳統村落保護發展規劃編制導則》等規范標準。每年召開重點村規劃編制省級規劃評審會,組織省級相關部門和有關專家逐村評審打分,下發評審結果和規劃設計單位成效評價排名,形成競爭機制,以競促優。二是注重規范建設。出臺《浙江省歷史文化(傳統)村落保護利用項目管理辦法》,構建“事前—事中—事后”全流程協同管理模式。事前強化制度規范,全面落實項目法人制、招標投標制、合同管理制、建設監理制等制度;事中強化工程監管,組織自然資源、文物等部門全程介入,聘請專業監理公司實時監管,確保項目規劃化推進;事后強化專業審查,采用縣自檢、市復檢、省中介機構評估的三級核定方法開展歷史文化(傳統)村落保護利用項目驗收評價。三是突出績效評估。建立定性與定量結合、主觀與客觀結合的績效評估指標體系,細化符合邏輯性、科學性、可量化的評分標準。省級對每一批重點村都組織績效評估,并形成一套詳細的評價總報告和“一村一報告”。對不符合驗收標準的項目村實行限期整改或項目退出,確保整個工程項目規范化推進。

3.注重用保互促,文化傳承,塑造“浙”里古村新風貌

既抓好古建筑的修繕修復,又抓好科學合理的保護利用,實現了“保護促利用、利用強保護”的良性循環,贏得了廣泛關注和贊譽。一是保護了古建古村。前七批重點村,共完成古建筑頂瓦修補6 748幢、墻體加固4 695 幢、立面改造5 198 幢、構件修復4 753幢、古道修復改造528.48 公里,涉及保護國保單位35 處、省保單位214 處。二是傳承了非遺文化。注重優秀傳統文化的保護傳承,挖掘保護省級以上非物質文化遺產1 128項,如“三門祭冬”“九華立春祭”“畬族三月三”等一批非遺文化得到有效保護與弘揚,為推進浙江鄉村文化傳承奠定了堅實基礎。三是塑造了未來鄉村風貌。依托歷史文化村落保護項目,不少村莊實現從政府“輸血”到自身“造血”的華麗轉身,在已開展保護利用的歷史文化(傳統)村落中有3A景區村800余個。兩批未來鄉村中,歷史文化(傳統)村落保護利用重點村達68個,占比18%,實現了傳統鄉村韻味和現代生活方式有機融合。“政、企、民、客”共同參與古村活化利用模式得到普遍推廣。四是贏得了廣泛贊譽。我省歷史文化村落保護利用案例得到聯合國教科文組織、聯合國人居署等機構廣泛認可。在首屆聯合國人居大會上,松陽縣向全球100多個國家的3 000 多名代表講述了“活態保護、有機發展”的松陽古村落保護的故事,引起國際社會廣泛關注。歷史文化(傳統)村落“保護促利用、以利用強保護”的浙江實踐經驗正持續影響著全國,并走向世界。

4.挖掘多重價值,整合資源,走出村強民富的新路徑

不斷探索文化挖掘、村莊經營、連片打造等發展舉措,有效提升了村集體造血和村民增收致富能力。一是豐富了文化內涵。依托歷史文化村落保護利用項目,開展“千村檔案”整理工作,編撰《千村故事》系列叢書,篩選260 個歷史文化(傳統)村落故事編撰成精編本作為G20 國禮,深度發掘、繼承創新雅俗共賞、兼容并蓄的鄉土文化。建成了一大批民俗展示館、家風家訓館、村情村史館,誠實守信、孝親敬老、長幼有序、睦鄰友善等中華優秀傳統文化得到弘揚,浙江鄉村大地處處彰顯著人文之美、和諧之美。二是探索了發展模式。積極拓寬資金籌措渠道,提升村莊內生動力和創新活力,探索出如“品牌牽引”“文化賦能”“產村融合”等一大批發展模式。把保護利用工作與美麗鄉村建設、鄉村文旅開發、傳統文化傳承、文物保護等項目有機融合,推動村民變股民、資源變資產、村莊變景區。三是推動了增收致富。歷史文化村落的項目實施,改善了村莊環境、完善了基礎設施、優化了公共服務,也促進了增收致富。據對前七批村統計,2021 年重點村集體經濟收入是2012 年的2.39倍,農民人均可支配收入是2012 年的3.33 倍,回鄉創業人數是2012年的4.98倍。