基于大數據的中國稀散金屬礦成礦規律定量研究

王 巖,李德先,劉家軍,王成輝,黃 凡

(1. 自然資源部成礦作用與資源評價重點實驗室,中國地質科學院礦產資源研究所,北京 100037;2. 中國地質大學(北京)地球科學與資源學院,北京 100083;3. 中國地質大學(北京)地質過程與礦產資源國家重點實驗室,北京 100083)

稀散金屬指在地殼中平均含量低(一般為10-6~10-9),且在巖石中極為分散的元素,歸入金屬礦產大類,包括鍺(Ge)、鎵(Ga)、銦(In)、鉈(Tl)、錸(Re)、鎘(Cd)、硒(Se)和碲(Te)8種,屬于我國的優勢礦產資源。稀散金屬獨立礦床非常少,如四川石棉大水溝碲礦、湖北恩施漁塘壩硒礦、貴州興仁濫木廠汞鉈礦、云南南華龍潭砷鉈礦等,絕大多數是作為其他礦床的伴生組分出現,科學家們對稀散金屬成礦進行了初步探討[1-2],開展了部分典型礦床研究[3-6],對全國稀散金屬礦時空分布、成礦規律等研究相對不足。

本文在充分搜集各地勘查、研究成果資料的基礎上,按照《中國礦產地質志省級礦產地質志研編技術要求》,搜集整理了全國542處稀散金屬礦產地(含礦點)、759處礦床(點)資料,構建了中國礦產地質志稀散金屬礦成果數據庫,對各礦產地的自然屬性和地質特征進行了梳理,引入成礦密度和成礦強度等指標評價一個地區或地質建造成礦有利度[7],定量研究中國稀散金屬礦的成礦密度、成礦強度問題,可以更清晰地量化揭示中國稀散金屬礦的成礦規律,并為稀散金屬礦預測及找礦勘查工作部署提供重要依據。

1 中國稀散金屬礦的資源概況

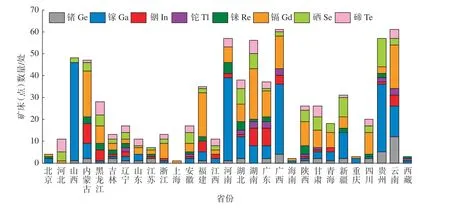

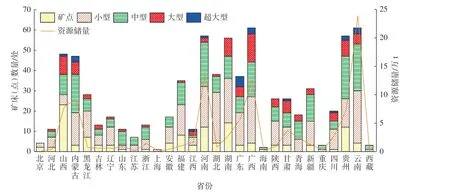

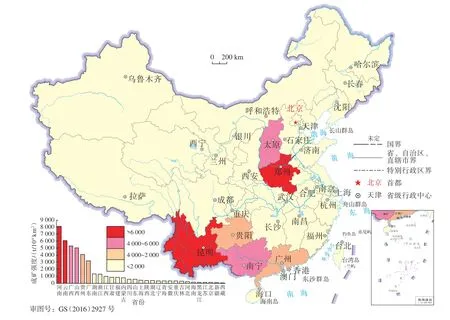

中國稀散金屬礦分布廣泛,全國除天津市、寧夏回族自治區外,29個省、市、自治區均有發現(未包括香港特別行政區、澳門特別行政區和臺灣省)。稀散礦床(點)數量最多的省(區、市)依次是廣西、云南、河南、貴州、湖南等(圖1),相對集中于中南地區和西南地區,其次是華北地區和西北地區。礦床(點)數量最多的稀散金屬依次是鎵、鎘,其次是硒、碲、銦、鍺、錸和鉈。礦床規模以中型、小型居多,但大型稀散金屬礦床的資源量占比較大,大型礦床數占16.75%,資源儲量占77.72%(圖2)。稀散金屬資源儲量最大的省份是云南,約24×104t,其中鎘資源儲量約20.8×104t;隨后依次是河南、廣西、內蒙古、山西等省(區)。獨立稀散金屬礦床極少,以伴(共)生礦床為主。礦床類型多樣,但主要礦床類型比較集中,以巖漿熱液型、矽卡巖型、化學沉積型、淺成中-低溫熱液型、海相火山巖型為主。稀散金屬礦床(點)特征見表1。

表1 稀散金屬礦床(點)特征Table 1 Characteristics of dispersed metals ore (points) 單位:處

圖1 稀散礦床(點)數量的省級統計Fig. 1 Provincial statistics of the quantity of dispersed metals ore (points)

圖2 稀散礦床(點)規模的省級統計Fig. 2 Provincial statistics of the size of dispersed metals ore (points)

1)鍺是中國優勢資源之一,主要伴生于鉛鋅礦、煤礦、銅礦中,分布在云南、廣西、內蒙古、貴州等18個省(區),資源儲量也集中在內蒙古、貴州、云南等省(區);礦床類型以淺成中-低溫熱液型、生物化學沉積型為主,代表性礦床有廣東仁化縣凡口鉛鋅伴生鍺鎘鎵銦礦床、內蒙古錫林郭勒盟烏蘭圖嘎鍺礦床、云南會澤縣麒麟廠鉛鋅伴生鍺鎘礦床[8]等。

2)鎵礦分布在26個省(區),有礦床(點)230余處,是礦床(點)數量最多的稀散金屬礦,資源儲量主要集中在廣西、貴州、河南、山西、云南5省(區),這5省(區)的鎵資源儲量合計占全國鎵資源儲量的90%以上,其中,河南占全國的46%,其余省(區)的資源儲量較少;礦床類型以化學沉積型為主,鎵主要伴生于沉積鋁土礦,代表性礦床有內蒙古準格爾黑岱溝超大型鎵礦,也是中國發現的首個獨立鎵礦床。

3)中國銦礦均為伴生礦床,主要分布在云南、廣東、內蒙古、湖南等19個省(區),其中,云南、廣西、內蒙古、青海4個省(區)占全國銦資源總量的87%;礦床類型以巖漿熱液型、矽卡巖型為主,代表性礦床有湖南瀏陽市七寶山銅礦伴生銦礦床、遼寧建昌縣八家子鉛鋅伴生銦鎘礦床等。

4)鉈資源豐富,但需求量極少,主要分布在廣東、湖南、云南等11個省(區)[9],目前已發現3個獨立鉈礦床[10],其中,貴州興仁縣濫木廠汞鉈礦床為世界第一個發現的獨立鉈礦床;另外還有安徽和縣香泉鉈礦床、云南南華縣龍潭砷鉈礦床;云南鉈資源儲量約占全國的96.25%;礦床類型以巖漿熱液型、淺成中-低溫熱液型為主。

5)錸資源主要伴生于鉬礦或銅(鉬)礦中,分布于河南、湖北、陜西等17個省(區),礦床類型以斑巖型、矽卡巖型為主,代表性的礦床有四川樂山市沐川錸鉬礦床、安徽涇縣湛嶺鉬伴生錸礦床等[11]。

6)中國的鎘資源豐富,礦產地數量僅次于鎵,主要集中在湖南、內蒙古、福建等27個省(區)。鎘主要伴生在鋅礦中,在已探明的伴生鎘礦床中,大中型礦床占60%,所占資源儲量為總儲量的98%;礦床類型以巖漿熱液型、矽卡巖型為主,代表性的礦床有貴州都勻市牛角塘鋅鎘礦床、廣西南丹縣大廠錫鉛鋅伴生鎘銦礦床、云南文山州馬關縣都龍錫鋅伴生銦鎘礦床等[12]。

7)硒在自然界中可以形成獨立硒礦床,鄂西南已發現雙河(漁塘壩)獨立硒礦[13],另有貴州六盤水獨立硒礦點。硒礦床(點)廣泛分布在貴州、新疆、湖北等23個省(區),伴生硒礦床中的硒約占總儲量的90%;礦床類型以矽卡巖型、淺成中-低溫熱液型、巖漿型為主。

8)中國現已探明伴生碲的儲量居世界第三位;全國已發現碲礦床(點)主要分布在河北、黑龍江、湖南等20個省(區),但儲量主要集中于廣東(占全國總量的42%)、江西(41%)和甘肅(11%)3省,礦床類型以巖漿熱液型、斑巖型為主,代表性伴生碲礦床有廣東韶關市曲江縣大寶山銅鉛鋅伴生碲鉈鎘硒礦床、江西九江縣城門山銅硫鐵礦伴生碲鎘鎵礦床、甘肅永昌縣白家咀子銅鎳伴生硒碲礦床等。

2 中國稀散金屬礦的成礦規律

成礦密度是指單位面積產出礦產地的數量,可以用單位面積或單位時間所擁有的礦產地的數量來表示[7]。成礦強度則指礦化發育的強烈程度,可以用單位面積或單位時間所擁有的礦產資源量來表示。

2.1 稀散金屬礦的成礦密度

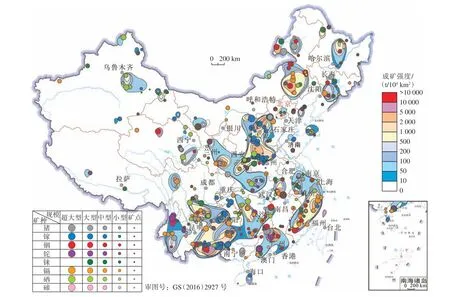

中國稀散金屬礦成礦密度等值線圖反映了稀散金屬礦床(點)分布的數量和趨勢,以及稀散金屬礦床(點)的分布狀態。以每103km2面積產出礦產地的數量為背景值,圈定了稀散金屬礦床(點)分布的高背景值區(圖3)。根據礦產資源的集中程度,全國稀散金屬礦可劃分七大主要資源集中區:①滇黔地區,有豐富的鎵、鎘、硒等密布,另外,貴州興仁濫木廠、云南南華龍潭砷鉈礦等獨立稀散金屬礦床也分布在此區域;②滇東南地區,以喜馬拉雅期風化型鋁土礦伴生鎵礦床為主,成礦密度可達120多處/103km2,是稀散金屬成礦密度最大的區域;③南嶺地區,以鎘、鉈、銦礦為主,代表性礦床有廣東韶關大寶山鉈、鎘、碲礦床,湖南常寧康家灣鎘、銦礦床等;④福建沿海地區,以鎘礦為主,該區域僅福建龍巖中甲鐵銦礦床中的銦達大型規模,其他以中小型規模為主;⑤長江中下游地區,以中小型規模的矽卡巖型-斑巖型硒、碲、錸礦床為主,僅江西九江城門山銅鎘礦床為大型規模;⑥華北陸塊南緣,以沉積鋁土礦伴生鎵礦為主,其次為碲、錸礦床,全國46%的鎵資源儲量集中于此;⑦山西(斷隆)地區,依然以沉積鋁土礦伴生鎵礦為主,其次為矽卡巖型硒礦床。

圖3 中國稀散金屬礦成礦密度等值線圖Fig. 3 Contour map of metallogenic density of dispersed metals in China

2.2 稀散金屬礦的成礦強度

中國稀散金屬礦成礦強度等值線圖反映的是稀散金屬礦床(點)資源儲量濃集程度的信息,以及稀散金屬資源儲量堆積的特征和趨勢。以每104km2面積產出的稀散金屬資源儲量為背景值,圈定了稀散金屬礦床分布高背景值區(圖4)。成礦強度較大的區域集中在滇東南、麗江、粵北、小秦嶺、福建沿海等地。其中,麗江地區成礦強度可達20000 t/104km2,是中國成礦強度最大的區域。滇東南、福建沿海等稀散金屬礦床高密度區,同時也是稀散金屬資源儲量高度集中的區域,表明這些地區不僅具有巨大的稀散金屬資源儲量,還有較多的礦床,含有大型-超大型礦床,反映在圖形上,中心高值等值線比較開闊,而其邊緣等值線非常密集。在個別礦床中密度區或低密度區,也出現了成礦強度集中區,如麗江地區、華北陸塊北緣地區等,表明這些地區稀散金屬資源儲量控制占主導因素,其稀散金屬資源儲量峰值是由一個或多個大型-超大型礦床引起,反映在圖形上同樣呈中心高值等值線開闊的特點,而中高等值線呈同心圓或橢圓形。另有一些礦床分布低密度區也出現了中-高成礦強度區,如東北地區、長江中下游、哈密-吐魯番一帶等,反映在圖形上是呈孤立的具中高等值線的同心圓或橢圓形。

圖4 中國稀散金屬礦成礦強度等值線圖Fig. 4 Contour map of metallogenic intensity of dispersed metals in China

2.3 稀散金屬礦空間分布

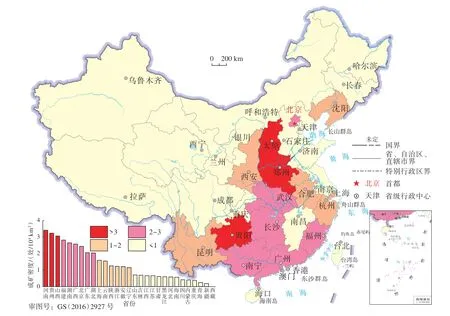

以省級行政區為單元編制的稀散金屬礦成礦密度分布圖如圖5所示。由圖5可知,河南省域面積16.7萬km2,已發現稀散金屬礦產地57處(不含礦點),包括大型-超大型稀散金屬礦床3處,中型22處,小型20處,每104km2面積產出稀散金屬礦產地約3.4處,是中國稀散金屬礦成礦密度最大的省份;其次是貴州、山西,其成礦密度均大于3處/104km2;成礦密度大于2處/104km2的省(區、市)有福建、湖南、廣西、北京、廣東、湖北等。總體上看,稀散金屬礦高密度區域集中在中國中南部:中南地區、西南地區及華北南緣,而東北地區、西北地區成礦密度較低。

圖5 稀散金屬礦成礦密度省級分布圖Fig. 5 Metallogenic density map of dispersed metals in different provinces

中國稀散金屬礦成礦強度省級分布圖如圖6所示。由圖6可知,河南是稀散金屬礦成礦密度最大、成礦強度最強的省份,稀散金屬資源儲量超13萬t,成礦強度約8100 t/104km2,其中,偃師夾溝鋁土伴生鎵礦資源儲量超10萬t,是中國已發現的資源儲量最大的伴生鎵礦床,河南已發現鎵資源儲量占全國的30%;另外也有澠池曹窯煤鋁土伴生大型鎵礦床、欒川上房溝大型鉬錸礦床。云南稀散金屬資源儲量居全國第一位,約24萬t,因省域面積較大,稀散金屬成礦強度位居全國第二位,約6085 t/104km2,有蘭坪金頂鉛鋅伴生超大型鎘、鉈礦床,馬關都龍錫鋅伴生超大型銦礦床、大型鎘礦床,羅平富樂廠鉛鋅伴生大型鎘礦床,個舊錫銅鎵礦床,臨滄大寨鈾鍺礦床,中型稀散金屬礦床23處。廣西、山西的稀散金屬礦成礦強度均超過4000 t/104km2。貴州、廣東的稀散金屬礦成礦強度均超過2000 t/104km2。其他省(區)的成礦能力較弱。

圖6 稀散金屬礦成礦強度省級分布圖Fig. 6 Metallogenic intensity map of dispersed metals in different provinces

2.4 稀散金屬礦時間分布

中國在各個地質歷史時期都有稀散金屬礦形成,可將中國稀散金屬礦劃分為6個主要成礦期,即前寒武紀稀散金屬成礦期(>500 Ma)、加里東稀散金屬成礦期(500~400 Ma)、華力西稀散金屬成礦期(400~250 Ma)、印支稀散金屬成礦期(250~200 Ma)、燕山稀散金屬成礦期(200~65 Ma)和喜馬拉雅稀散金屬成礦期(<65 Ma)。

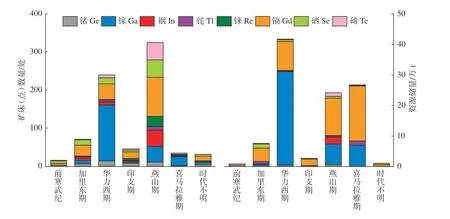

稀散金屬礦成礦具有新老弱中間強的特點(圖7)。燕山期、華力西期是中國稀散金屬礦的主要成礦時段,形成礦床(點)的數量最多,約占全部稀散金屬礦床(點)的3/4,其次是加里東期、印支期、喜馬拉雅期及前寒武紀;而華力西期形成的稀散金屬礦資源儲量最大,達41.2萬t,其次是喜馬拉雅期、燕山期,均超過20萬t,再次是加里東期、印支期及前寒武紀。北方地區以燕山期和華力西期形成的礦床(點)為主,南方地區以燕山期、喜馬拉雅期和華力西期為主,中部地區形成的稀散金屬礦床較少。

圖7 各成礦時段形成的稀散礦床(點)數量及資源儲量Fig. 7 Ore number and reserves histograms of dispersed metals in various metallogenic periods

燕山期是稀散金屬礦形成的最主要階段,是鎘、銦、硒、碲、鉈、錸等伴生礦床的主要成礦時代;礦床類型以巖漿熱液型、矽卡巖型、淺成中-低溫熱液型、斑巖-矽卡巖型、生物化學沉積型(煤型)為主。華力西期是鎵礦、鍺礦的主要成礦時代;該成礦期形成的稀散金屬資源儲量最多,超41萬t;礦床類型以化學沉積型(鋁土礦)、海相火山巖型、淺成中-低溫熱液型、巖漿型及生物化學沉積型(煤礦)為主。喜馬拉雅期形成的礦床主要分布于中南地區、西南地區,其中,中南地區主要為風化型(堆積型鋁土礦)伴生鎵礦床,該成礦期形成的鎵礦資源儲量最大,西南地區主要為云南、西藏鉛鋅礦伴生的鎘、鉈、鍺、碲等礦床。加里東期、印支期形成的稀散金屬礦床相對較少,主要為鎘礦、硒礦,礦床類型以海相火山巖型、淺成中-低溫熱液型和矽卡巖型為主。前寒武紀形成的稀散金屬礦床較少,主要礦種為鎘礦和硒礦,礦床類型以淺成中-低溫熱液型和海相火山巖型為主。

若按每百萬年形成的礦床數量及探明資源儲量來統計各時期稀散金屬礦的成礦密度與成礦強度,則燕山期的成礦密度最大,礦產地數量達2.3處/Ma;華力西期每百萬年形成的礦床數量僅次于燕山期形成的礦床數量,約1.5處/Ma,其次為印支期、加里東期、喜馬拉雅期及前寒武紀。

喜馬拉雅期形成的礦床數量不多,資源儲量也次于華力西期,僅26萬t,但每百萬年形成稀散金屬資源儲量超4000 t,是稀散金屬礦成礦強度最大的成礦期;華力西期每百萬年形成稀散金屬資源儲量近2600 t,成礦強度僅次于喜馬拉雅期;其次為燕山期、印支期、加里東期,前寒武紀的成礦強度較差。

3 中國稀散金屬礦集區分布

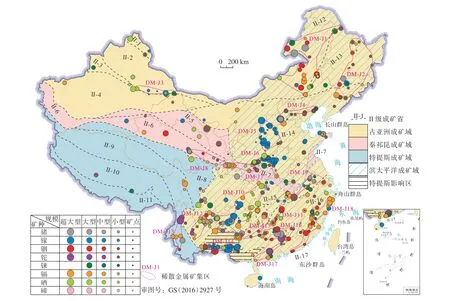

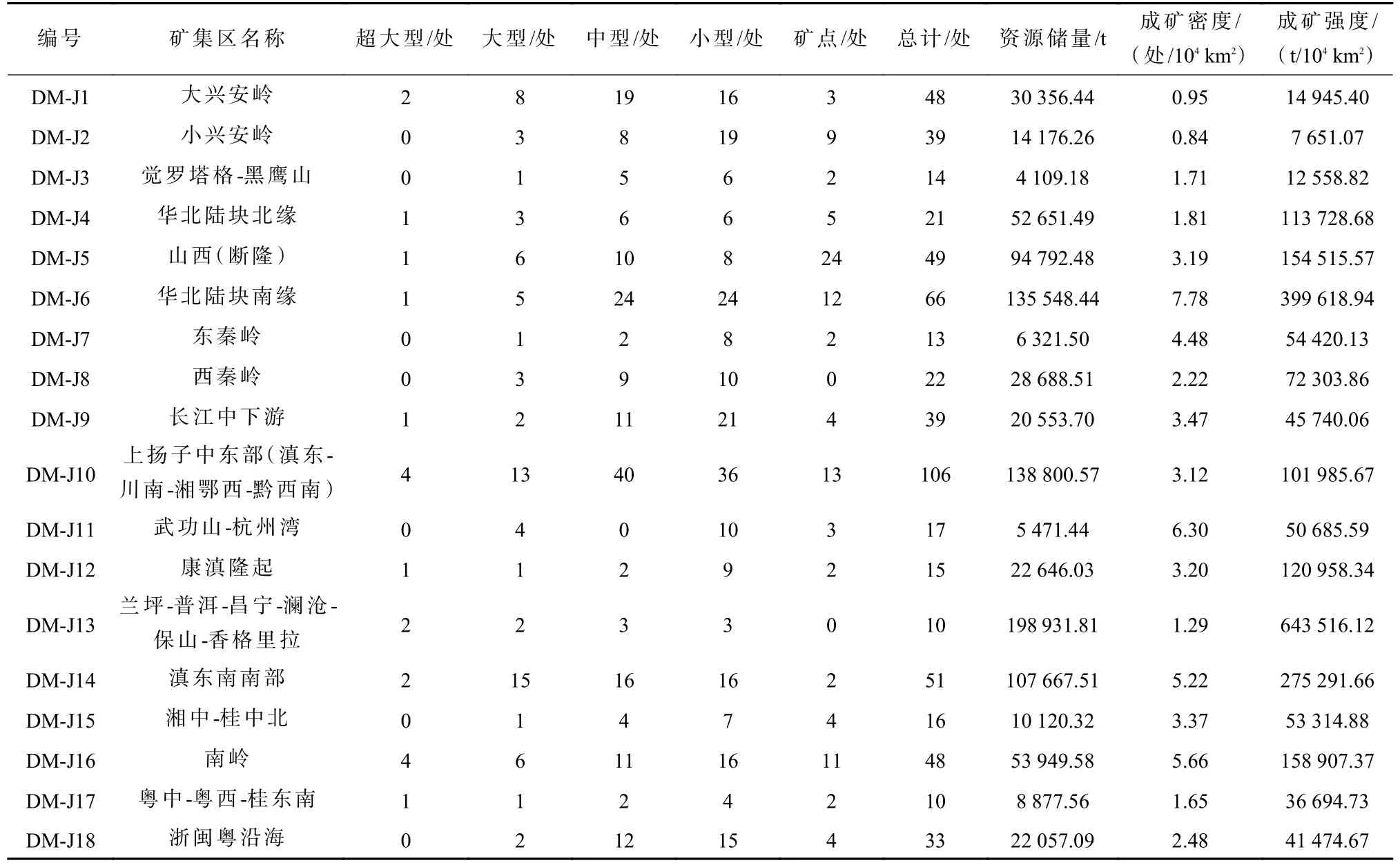

稀散金屬礦在古亞洲成礦域、秦祁昆成礦域、濱太平洋成礦域、特提斯-喜馬拉雅成礦域中均有分布,高度集中在濱太平洋成礦域。中國稀散金屬礦絕大多數為伴生礦床,其成礦作用、成礦條件及礦床類型均與主礦種關系密切。按稀散金屬礦資源的集中程度,綜合考慮稀散金屬礦帶的空間展布、成礦時代、構造格架、沉積、變質與巖漿建造特征、稀散金屬礦床類型等因素,全國范圍內可分出18個稀散金屬礦集區(圖8)。這18個稀散金屬礦集區覆蓋了中國稀散金屬礦資源儲量的93%。

圖8 中國稀散金屬成礦域及主要礦集區Fig. 8 Metallogenic domain and main mining area of dispersed metals in China

稀散金屬礦床(點)數量超過50處的礦集區有上揚子中東部(滇東-川南-湘鄂西-黔西南)(DM-J10)、華北陸塊南緣(DM-J6)、滇東南南部(DM-J14);成礦密度最大的礦集區則依次為華北陸塊南緣(DM-J6)、武功山-杭州灣(DM-J11)、南嶺(DM-J16)、滇東南南部(DM-J14),分別為7.78處/104km2、6.30處/104km2、5.66處/104km2、5.22處/104km2;成礦強度最大的礦集區則依次為蘭坪-普洱-昌寧-瀾滄-保山-香格里拉(DM-J13)、華北陸塊南緣(DM-J6)、滇東南南部(DM-J14),分別為64.3萬t/104km2、40萬t/104km2、27.5萬t/104km2。中國稀散金屬礦集區的量化特征見表2。

表2 中國稀散金屬礦集區的量化特征Table 2 Quantitative characteristics of dispersed metals deposit concentrations in China

4 結論與討論

大數據是隨著近些年信息技術發展提出的概念,地質大數據則是地質科學與計算機技術高度融合的產物。基于稀散金屬地質大數據的定量化研究,對稀散金屬礦定位、定量、找礦研究成為評價趨勢,有助于加快形成與稀散金屬密切相關的新質生產力[14],也是保障國家經濟安全的客觀需要。通過開展稀散金屬礦的成礦規律定量分析,得出以下結論。

1)中國稀散金屬礦床空間分布廣泛,但相對集中在中南地區和西南地區,特別是廣西、云南、河南、湖南、貴州等省(區)。根據礦產資源的集中程度,全國稀散金屬礦可劃分七大主要資源集中區,成礦強度較大的區域集中在滇東南、麗江、粵北、小秦嶺、福建沿海等地。

2)廣西、云南礦床(點)數量最多,云南資源儲量最大;河南是稀散金屬礦成礦密度最大、成礦強度最強的省份,每104km2面積產出稀散金屬礦產地約3.4處,成礦強度約8100 t/104km2。

3)將中國稀散金屬礦劃分為6個主要成礦期,具有新老弱中間強的特點,燕山期是中國稀散金屬礦的主要成礦階段,形成礦床(點)的數量最多,約占全部稀散金屬礦床(點)的3/4,成礦密度最大,礦產地數量達2.3處/Ma;喜馬拉雅期每百萬年形成稀散金屬資源儲量超4000 t,是稀散金屬礦成礦強度最大的成礦期。

4)梳理稀散金屬礦在各成礦域中的分布特點,劃分了18個稀散金屬礦集區。上揚子中東部(滇東-川南-湘鄂西-黔西南)(DM-J10)礦產地數量最多,華北陸塊南緣(DM-J6)成礦密度最大,蘭坪-普洱-昌寧-瀾滄-保山-香格里拉(DM-J13)成礦強度最強,約64.3萬t/104km2。

需要指出的是,本文只是一種嘗試。由于不同稀散金屬在地殼中的背景值差別很大,成礦富集機制各不相同,探明的資源儲量信息很不完整,量大的礦種會掩蓋量小的礦種的成因信息。因此,如何從大數據的角度揭示稀散金屬礦成礦作用的本質,還需要不斷積累資料,不斷探索。