碳酸鹽巖油藏多級交替酸壓指進現象模擬與影響規律分析

暢新鴿,李俊超,張偉

1.西安石油大學機械工程學院(陜西 西安 710065)

2.西安市高難度復雜油氣井完整性評價重點實驗室(陜西 西安 710065)

0 引言

碳酸鹽巖儲層的孔隙度和滲透率普遍較低,屬于低孔滲致密儲層,非均質性較強,部分地區儲層高溫、高壓,同時具有埋藏深、非均質性嚴重、裂縫較發育但分布不均等特點。酸蝕裂縫導流能力和酸蝕縫長是影響制約酸壓效果的主要參數,它們與裂縫內酸液流動反應情況密切相關[1]。

在前置液酸壓和多級交替注入酸壓過程中,可能出現“指進”現象,該現象在裂縫壁面可以觀察到。縫內酸液指進可改變酸液的流動分布,進而影響酸巖反應,最終影響酸蝕縫長和酸蝕裂縫導流能力。在縫內酸液流動規律模擬研究方面,Malagon等[2-3]指出,當出現酸液指進現象時,酸液與裂縫接觸面積為35%~55%。該現象可以降低酸液濾失速度,延長酸液的有效作用范圍。劉建坤等[4]提出當前置液進入裂縫的長度為總縫長的70%左右時,可以進行多級交替注酸工藝,該工藝能提高致密砂巖油氣藏壓裂有效性及改造效果。在酸液黏性指進現象的數值模擬研究方面,李小剛等[5]通過改進擴散限制凝聚模型,提出了不同的數值模擬參數對酸液指進形態的影響。孫東亮等[6]提出了一種用于求解精確穩定的兩相流界面追蹤的方法,即ADVVOF 方法,該方法有效地克服了VOF 方法中存在的精確性問題。滕德林[7]在此基礎上,首次提出“VOF+UDF”方法來進行縫內酸液指進數值模擬,綜合分析單因素和多因素對酸液指進演化特征的影響。劉享[8]通過Fluent 軟件中的歐拉模型對酸壓裂縫中酸液的流動行為特征及酸液黏性指進特征進行模擬。

目前國內關于酸液指進的研究較為有限,尤其是在酸液流動反應中,難以準確反映酸液指進現象對酸壓的影響。本文的研究對象是發生在酸壓裂縫中的酸液指進,這些縫通常具有5 mm 左右的直徑[9],且涉及到多相流現象。當前存在的一個關鍵問題是酸液的分布與滯留情況認識不清。存在問題的主要原因是現有模擬方法是基于Darcy方程的油藏數值模擬方法,其優點是計算效率高、可與混相等機理結合;缺點是只適用于多孔介質(等效連續介質)模型,無法精細模擬裂縫中多相流動[7]。

本文基于Navier-Stokes 方程的CFD 數值模擬方法,可以精確模擬交替注酸壓裂過程,通過模擬分析不同交替注酸參數下酸液的分布與滯留特征,并在此基礎上優化交替注酸參數。模擬結果驗證了該方法的適用性,可便捷應用于一般的碳酸鹽巖油藏,為提高采收率等提供數值模擬方法流程。

1 酸液指進數學模型

在一定壓力條件下,酸液被注入裂縫中,裂縫內的流動過程受到特定的控制方程約束[10]。

1.1 酸液流動連續性方程

基于質量守恒[11],建立體積平衡關系式:

式中:w為裂縫寬度,m;Δx為裂縫縫長,m;Δz為裂縫縫高,m;Δt為流動時間,t;v為酸液的流速,m/s。

基于連續介質假設,流體質量守恒方程[12]為:

式中:ρ為流體密度,kg/m3;u為流體速度向量,m/s;Sm是質量源匯項,kg/s。

1.2 Navier-Stokes方程

非反應性前置液與酸液為不可壓縮液體,式(3)可簡化為:

式中:p為流體壓力,N/m2;τ為流體應力張量,Pa·s;g為重力項,N;f為流體所受質量力,N。

應力張量τ表示為:

式中:μ為相黏度,Pa·s;I為單元向量;右端項中- 2/3?·uI表示體積膨脹效應。對于線性牛頓流體,式(5)可表示為:

2 酸液指進數值模擬方法

2.1 VOF 模型

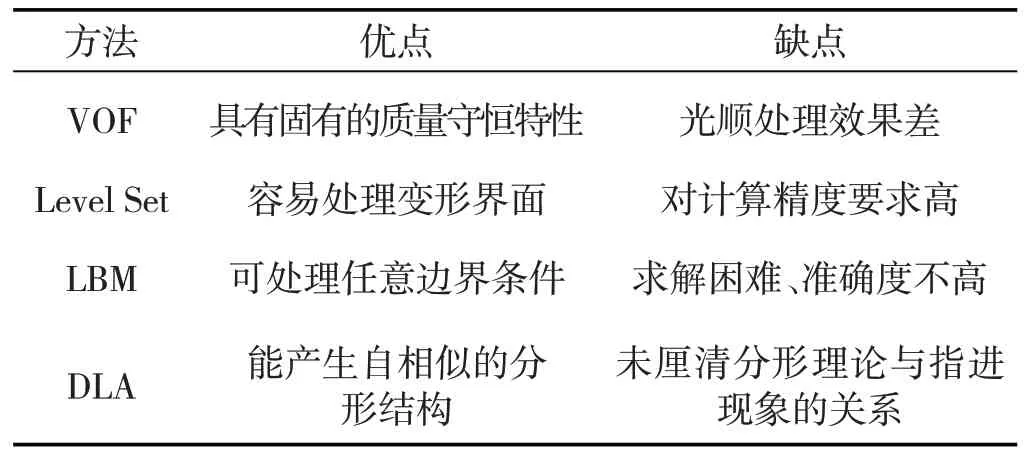

追蹤流體間運動界面是模擬酸液指進演化過程的核心。目前,界面追蹤方法主要有Level Set、DLA(Diffusion-limited Aggregation)、VOF(Volume of Fluid)和LBM(Lattice Boltzmann Method)[13],這些方法結合了計算流體動力學和界面跟蹤技術,允許精確地模擬酸液與其他流體之間的交互和演化過程,為地下儲層酸液處理策略的優化提供了有力工具。各種界面追蹤方法優缺點比較見表1。

表1 不同界面追蹤法的比較

從表1 可以明顯看到,由于其內在的質量守恒特性,VOF方法在流體力學研究與實際工程領域得到廣泛應用。本文研究旨在模擬酸液注入已壓開的酸壓裂縫,因此預設酸壓裂縫內含有非反應性的前置液。模擬流場實際涵蓋兩種液體,即酸液和非反應性前置液,因此采用VOF模型進行模擬。

2.2 求解方法

為了解決離散的酸液流動控制方程,必須應用有限體積法進行求解。Fluent 軟件提供了3 種分離式解法,分別是SIMPLE、SIMPLEC以及PISO。

這3 種算法各有其獨特的特點。SIMPLE 算法和SIMPLEC算法存在著計算負荷重、計算效率低等問題。相較之下,PISO算法引入了一個額外的修正步驟,盡管每次迭代需要稍微增加CPU 時間,但卻能顯著提高收斂速度,減少達到收斂所需的迭代次數[14]。因此,本文研究采用PISO算法來解決這一問題。

3 基于Fluent 的CFD 數值模擬過程與結果分析

3.1 酸壓裂縫模型建立及Fluent定解條件設置

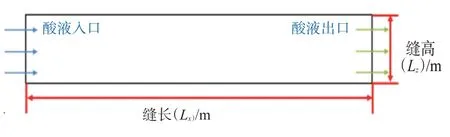

酸壓裂縫模型建立時,通常假設酸液是均勻地注入整個裂縫中。這個假設忽略了裂縫寬度方向的變化。為了提高計算效率,截取平板裂縫的任意長度-高度剖面,并將其簡化為一個二維裂縫幾何模型。如圖1所示。這種簡化有助于減少所需的模型網格數量和計算機模擬的迭代次數。

圖1 二維裂縫幾何模型

假設裂縫高度為Lz=30 m,裂縫長度Lx=100 m。在本研究中,將網格單元尺寸設為0.5 m,采用Msehing進行邊界自適應過度網格劃分,獲得了180 000個高質量網格,如圖2所示。

圖2 裂縫網格劃分結果

利用圖2 中展示的網格劃分結果,可以進一步研究酸液在裂縫中的流動和分布特性在不同因素作用下的變化[15]。數值模擬條件設定分為以下2點。

1)初始條件。非反應性前置液充滿流場,初始條件為流場靜止,速度場為0。

2)邊界條件。模擬時采用速度入口邊界條件,給定酸液的初始速度為v0;采用壓力出口邊界條件,給定出口端的壓力為地層壓力P0。

為了提高計算速度,壓力-速度耦合方案采用PISO算法,其余求解參數采用Fluent中PISO方法配套的默認參數設置[16],詳細的模型求解方法與參數設置見表2[12]。

表2 求解方案

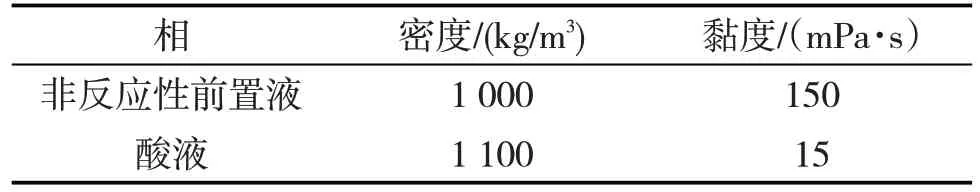

3)材料物性參數。研究探討了涉及裂縫內的兩種不同液體:一種是無反應性的前置液,另一種是具有反應性的酸液。初始流體參數見表3。

表3 流體屬性

3.2 酸液流動分布特征及結果分析

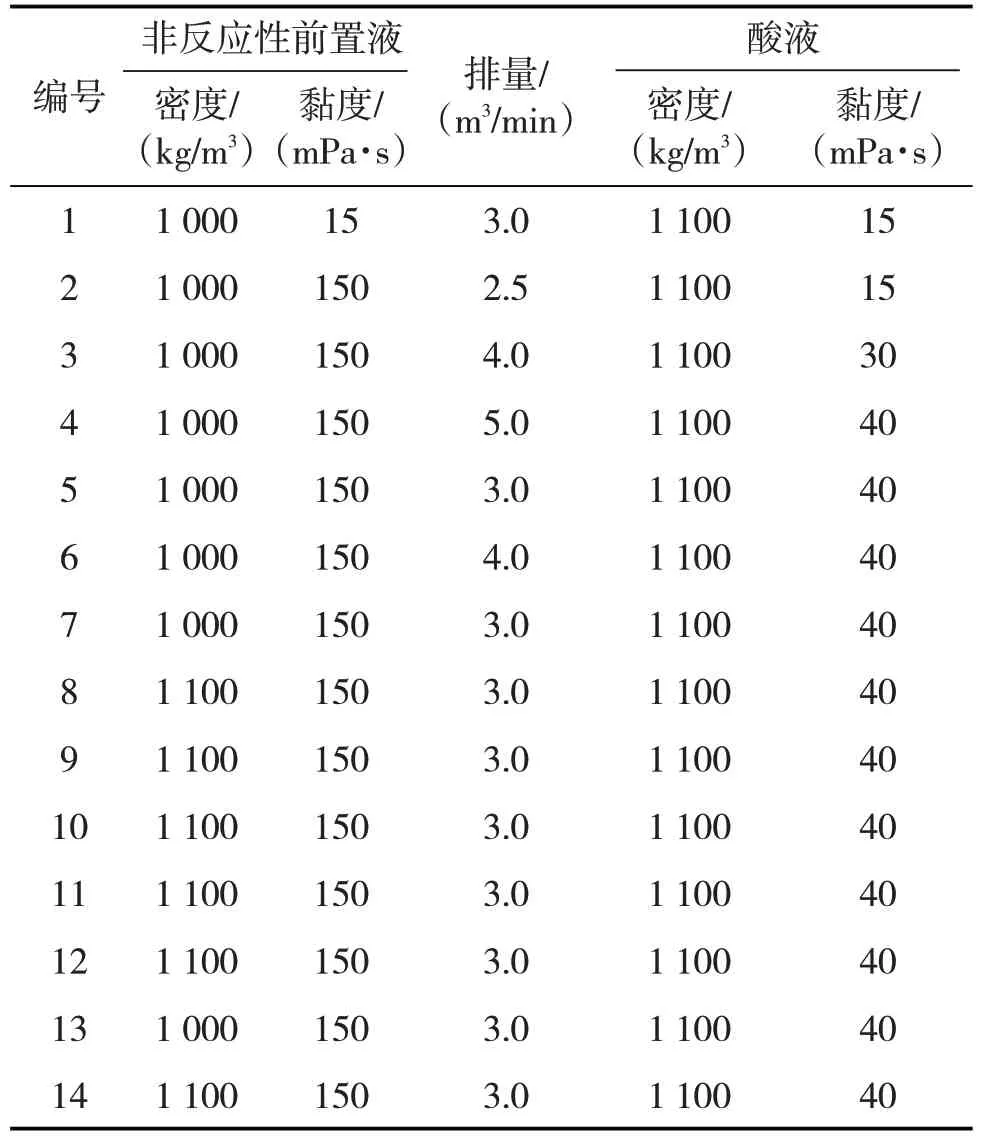

裂縫內酸液的流動受到多個因素的綜合影響,包括酸液的性質(酸液的黏度、密度等)、流體的流動速度、酸液的注入方式等。按照表4 進行參數設置,利用圖1所示模型對裂縫內酸液流動進行模擬。

表4 參數設置表

初始條件為裂縫內充滿前置液,注入方式為交替注入300 m3酸液和300 m3前置液。

1)黏度比的影響。黏度比M定義為非反應性前置液黏度ηd與酸液黏度ηm之比。

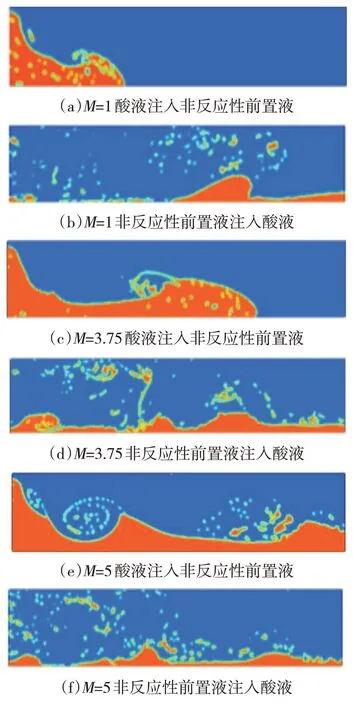

當排量為3 m3/min時,設置了黏度比M=1、3.75、5、10時酸液的流動情況,不同黏度比下酸液流動分布的模擬結果如圖3所示。

圖3 不同黏度比下酸液流動分布圖

由圖3可得,由于前置液密度小于酸液密度,在重力主導的作用下,酸液主流路偏向于裂縫下部。酸液的黏度在縫長方向逐漸減小,從而在縫前端產生較小的黏度差。然而,在裂縫深部,黏度差異增大,這促使酸液更容易擴散,導致了流動界面的擾動增加,出現了“夾斷”和“融合”現象,使得界面變得不規則。綜上,改變黏度比對酸液主流路影響小,對酸液流動形態變化的影響較大,較大黏度比會影響酸液流速和刻蝕程度。

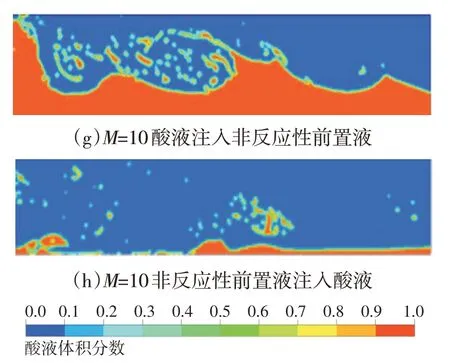

2)酸液排量的影響。分別對排量2.5、3、4、5 m3/min時酸液流動情況進行模擬,模擬結果如圖4所示。

圖4 不同排量下酸液流動分布圖

當排量較小時,酸液的前進速度相對較慢,導致酸液與前置液的交界面擾動較小,兩相界面形狀相對簡單;酸液排量逐漸遞增時,酸液微團之間的相互擾動增強,酸液與反應液界面流體形態復雜度也隨之上升。同時,酸液在前置液中分布范圍增加。

酸液排量較低時,由于重力作用,酸液只能在裂縫底部快速流動,沿縫高方向的流動范圍變窄,導致酸液對裂縫壁面的刻蝕范圍變小,不利于酸液刻蝕裂縫的導流效能。相反,酸液排量較大時,酸液在前置液中分布范圍增加,顯著提高了酸液的有效作用距離,以提高酸液對裂縫壁面的刻蝕效果。

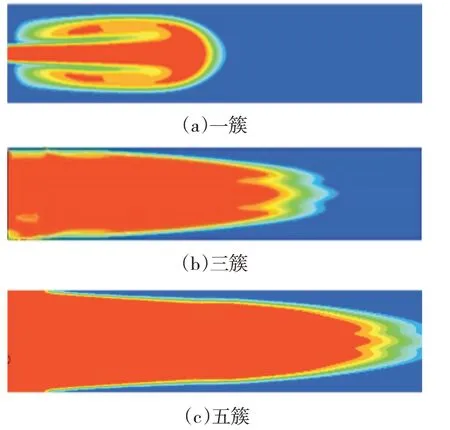

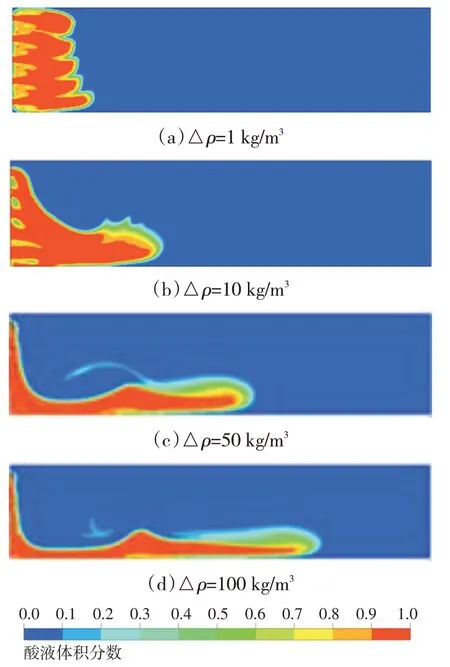

3)射孔簇數的影響。酸液的進入方式,即從射孔端或整個裂縫面進入,存在很大差異。分別設置射孔參數為一簇、三簇、五簇、八簇進行模擬,模擬結果如圖5所示。

圖5 不同簇數酸液流動分布圖

從圖5中可以觀察到,當射孔數量為一簇時,酸液在注入前置液中出現渦流現象,非反應性前置液與酸液的混合使酸液濃度降低。雖然酸液出現較為顯著的指進現象,但酸液濃度的下降會導致酸蝕效果不佳。相比之下,三簇、五簇、八簇射孔酸液的驅替前緣相對較穩定,但酸液的驅替距離有所不同。八簇射孔組的驅替距離優于前三組。

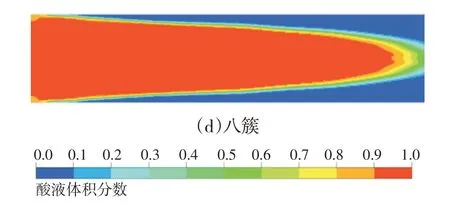

4)流體間密度差的影響。實驗模擬了不同密度差Δρ下的酸液分布,如圖6所示。

圖6 不同密度差下酸液分布圖

圖6 反映了酸液的前緣距離隨著密度差的增加而增加,而驅替效率卻隨之減小。隨著密度差的增加,酸液流動的“單指”逐漸細化,指進程度變得更加明顯,同時它在裂縫中的流動距離也變得更遠。然而,在驅替效率方面,△ρ=1 kg/m3時驅替效果更好,該效應有利于擴大酸蝕作用的有效范圍,并促使裂縫內部形成高速流動通道,從而有效地推動了酸液的作用和沿程擴散。

4 結論

當酸液注入速率較低時,受到重力的作用,酸液主要分布在裂縫的底部,“指進”現象并不明顯。但隨著酸液注入速率的增加,酸液在裂縫內的分布范圍變得更廣,“指進”現象逐漸顯著。

密度差和黏度比是調控酸液“指進”過程的關鍵因素。隨著密度差的逐漸增大,酸液前緣分叉數減少,逐漸引導重力在酸液流動中發揮主導作用。隨著黏度比的增加,酸液的指進特征顯著凸顯,深刻地影響著酸液流動的行為。

射孔簇數對酸液“指進”也有一定的影響,工程應用中應采用合理的射孔簇數。注入排量是酸蝕距離的主要決定因素。隨著酸液排量的增加,酸液在縫高方向的流動范圍擴大,同時沿縫長方向的流動距離也增加,導致對裂縫壁面的刻蝕范圍擴展。

通過模擬分析不同交替注酸參數下酸液的分布與滯留特征,最終獲得最優交替注酸參數為:注酸排量5 m3/min,黏度比10,密度差1 kg/m3,射孔簇數為八簇時,酸液“指進”程度變得更加明顯。