倪瓚一江兩岸式構圖呈現原因研究

摘要:“一江兩岸”式構圖作為倪瓚晚期獨具個人特色的構圖,已成為后世畫家創作山水畫構圖的經典范例,其構圖通過筆墨和技法使整個畫面造型布置達到和諧與統一,在畫面意境表達上具有很重要的作用。元代“一江兩岸式”構圖是倪瓚主觀意識和客觀存在融合的完美表達。本文將通過對于倪瓚所處元代的時代背景、文化背景、個人的繪畫觀念和精神信仰以及對前人山水畫構圖的繼承發展等方面,去分析“一江兩岸”式構圖形成的客觀外在因素和主觀內在根源,再輔以倪瓚具體作品畫面的對比分析與最后總結,能更為深刻地體驗到倪瓚作品中簡逸、幽寂的藝術意境。

關鍵詞:倪瓚;山水畫;構圖

一、元代簡逸山水畫的代表

(一)倪瓚為元代簡逸山水畫代表

中國山水畫萌芽于魏晉南北朝時期,在不同時代和歷史背景下,衍生出千姿百態的藝術風格。中國山水畫發展至元代,審美、構圖等已在之前的基礎上發生了一定程度的變化。藝術風格的變遷從來不是一個自發的過程,而是受到周圍客觀存在與人文社會的深刻影響。元代是一個特殊的朝代,在這個時期,蒙古族建立了政權,并且實行了一系列鞏固統治的政策,這些政策使得元代社會形成了不同尋常的政治、經濟和文化現象。

元代山水畫是中國山水畫史上的巔峰時期,元代山水畫的發展不僅繼承總結了前代造型構造、筆墨情趣,同時也將畫家個人的長期經驗總結和自身的修養運用到山水畫的創作中,一改唐人的濃郁華麗、宋人的自然寫實,形成了元代帶有文人思想觀念的山水畫。元中后期,出生于江浙一帶,以黃公望、吳鎮、王蒙和倪瓚為代表的“元四家”促進了山水畫的變革,他們的畫風也各有特色,比如黃公望的雄渾、吳鎮的沉郁、王蒙的繁復和倪瓚的簡潔。但以“空靈”與“簡逸”為代表的畫面在倪瓚的作品中體現得淋漓盡致,以有限的筆墨和空間營造無限的意境。

(二)倪瓚晚期山水畫組織布局的重要性

畫面的組織布局決定了畫面的總體結構和氣勢,是創作主題的具體表現,屬于立形的首要一環,也是立意的第一步。早在南齊,謝赫就提出“經營位置”的創作觀點,倪瓚晚期將“一江兩岸”式構圖作為他經營位置的首要選擇,這也決定了倪瓚山水畫“簡逸蕭散”的氣質。與北宋初期范寬的《溪山行旅圖》相比,《溪山行旅圖》獨特的中軸線構圖給觀者整體感受為挺拔高大,與倪瓚的簡逸風格大為相異。中軸線上的近景、中景、遠景逐漸增高,畫面的大跨度上升凸顯出主峰的壁立千仞。區分近景、中景的中間小路上出現旅人的身影,在近似純客觀的自然描寫中,觀者能夠感受到人與山的對比,畫面整體處于和諧的自然氛圍中。這種表達手法顯示了宋初山水畫家對“理性”的追求,以對自然物象進行的真實而概括的觀察、把握和描繪為基礎,使人與自然達到一種高度和諧的狀態。

元代山水畫家繼承了宋代畫家對景寫生的傳統,但在時代變遷和不同政策的影響下,元代大多山水畫家的山水畫意境發生了翻天覆地的改變,不局限于前代畫家對于“理”的追求,更注重畫家內心情感的抒發。“逸筆草草”只為“聊以寫胸中逸氣”。范寬的畫面以繁密取勝,而倪瓚畫面以蕭散簡淡見長,兩者畫面千差萬別,但倪瓚山水畫面較之范寬有更為強烈的主觀情感,塑造了元代文人畫獨特的風格,為后人山水畫構圖模式提供了新思路,也更具有社會普遍性和典型意義。

(三)研究倪瓚“一江兩岸”式構圖呈現原因的意義

董其昌評元四家時曾道:“吳仲圭大有神氣,黃子久特妙風格,王叔明奄有前規,而三家皆有縱橫習氣,獨云林古漠天然,米癡后一人而已。”可見倪瓚簡淡而蕭散的繪畫意境別具一格,董其昌、文徵明、沈周等后人深受其影響。

畫面的構成往往透露了內心世界,倪瓚就是一位畫如其人的文人畫家。首先,研究“一江兩岸”式構圖,能挖掘出影響倪瓚“一江兩岸式”構圖風格的內在和外在因素。其次,可追溯構圖形成的源流,更為清楚地了解其師承關系。最后,分析倪瓚“一江兩岸”式構圖的美學特征,可進一步為繪畫藝術和美學發展提供理論依據。

二、社會 環境對于倪瓚審美取向的影響

(一)元代政治經濟及文化

元朝是中國第一個以蒙古族為主的統一朝代,遺民鄭思肖曾記載“一官、二吏、三僧、四道、五醫、六工、七獵、八娼、九儒、十丐”[2],可見元朝實行嚴苛的等級制度,且弱化了漢人的社會地位。

史載“元代官吏雖然不全是蒙古人,然中樞及地方之要職,各級長官及軍旅之官,則皆為蒙古人,蓋元代之定制也”,但是當時依舊采取了漢代行政體系。因此,統治者需要漢人來輔助這一工作,少數儒家文人在朝作官,政治話語權微弱。元代的區域矛盾愈加明顯,尤其是在南北地區上。江浙地區還出現了大批前朝遺民,如趙孟頫、鄭思肖等。遺民內心的苦悶使得他們大多寄情于書畫,在客觀上促進了元代文人畫的發展。在人才選拔上,元朝暫停了科舉制八十多年,是中國科舉史上科舉制被中止時間最長的一次。漢人的仕途被阻斷,在政治體系的層層打壓下,放棄世俗生活而隱逸山林成為元代文人的共同選擇。

在文化上,元朝文化環境較為寬松,元朝統治者重武輕文,使得元代文人有極大的自由進行藝術創作,在藝術中抒發自己的個性和情感,繪畫上的繁榮和元曲的出現都是這一背景的產物。文人畫的興起有一部分原因是元代廢除了宋代興盛的畫院,使得宮廷畫家、職業畫家和文人畫家之間的界限不清晰。因此,宮廷畫家才能流入民間,為民間繪畫的活躍提供了前提。

倪瓚的畫面構圖表現出來的空曠、蕭散是時代的折射,是一定階級社會經濟、政治文化的產物。倪瓚一生跨越元明兩朝,處于嚴苛的等級制度、漢族士大夫仕途被阻及重武輕文的社會環境下,使得包括倪瓚在內的文人們被迫遠離政治,隱逸山林,他們寄情于書畫,抒發內心的苦悶和孤寂。

(一)倪瓚個人的生活經歷

倪瓚出生時為元統治比較穩定的時期,各民族矛盾緩和。倪瓚家族世代都過著隱居的生活,為江南一帶的富戶,且博古好學。但是其父倪炳在倪瓚出生不久去世,家中事務均由家中長子倪昭奎打理。倪瓚從小以長兄為父,過著閑逸安穩的生活。在倪瓚二十八歲時,其兄長病故。接著,嫡母邵氏和恩師王仁輔也相繼去世,持家的重任便交由倪瓚。為了持家,并不擅長交際的倪瓚開始和官吏往來。官場上的腐敗和勒索,使得倪瓚常忍恥茍活,散盡家中財物。后來江南農民起義引發暴亂,社會動蕩不安,元朝統治日益腐敗。倪瓚對周遭生活環境極為不滿,妻子去世后,他浮游于太湖周圍的宜興、常州、湖州、嘉興、松江一帶,有時以船為舍,有時留宿于古寺道觀,或者居于友人的山莊,從此過上了隱居的生活且長達二十年。1374年,倪瓚病故,享年73歲。倪瓚心性高邁和超脫于塵世的思想與其人生經歷密切相關。一生坎坷不平的經歷,為其藝術作品創作提供了養分,藝術作品也明顯呈現出蕭瑟幽寂、平淡天真的意向。

三、倪瓚思想意識在構圖中的體現

(一)倪瓚的美學思想

在《清閟閣集》中,有兩處畫論反映了倪瓚的繪畫美學思想,一則來自《題自畫墨竹》:“余之竹聊以寫胸中逸氣耳。” 另一則來自《答張仲藻書》:“仆之所謂畫者,不過逸筆草草,不求形似,聊以自娛耳。”

結合元朝社會環境以及倪瓚的個人生活經歷可了解,“逸氣”是倪瓚重視表達內心情感的表達,同時也是對文人畫創作理論的一大貢獻。倪瓚“一江兩岸”式構圖的定形階段處在倪瓚生涯的晚期,同時也是倪瓚修養、心性都較為成熟的階段。他將情感、情緒、內心感受在美學上的表現提到首位,只有具有高尚品格的人才能理解“逸”的真正美學內涵,這與人的修養、心性等都有密切的關系。

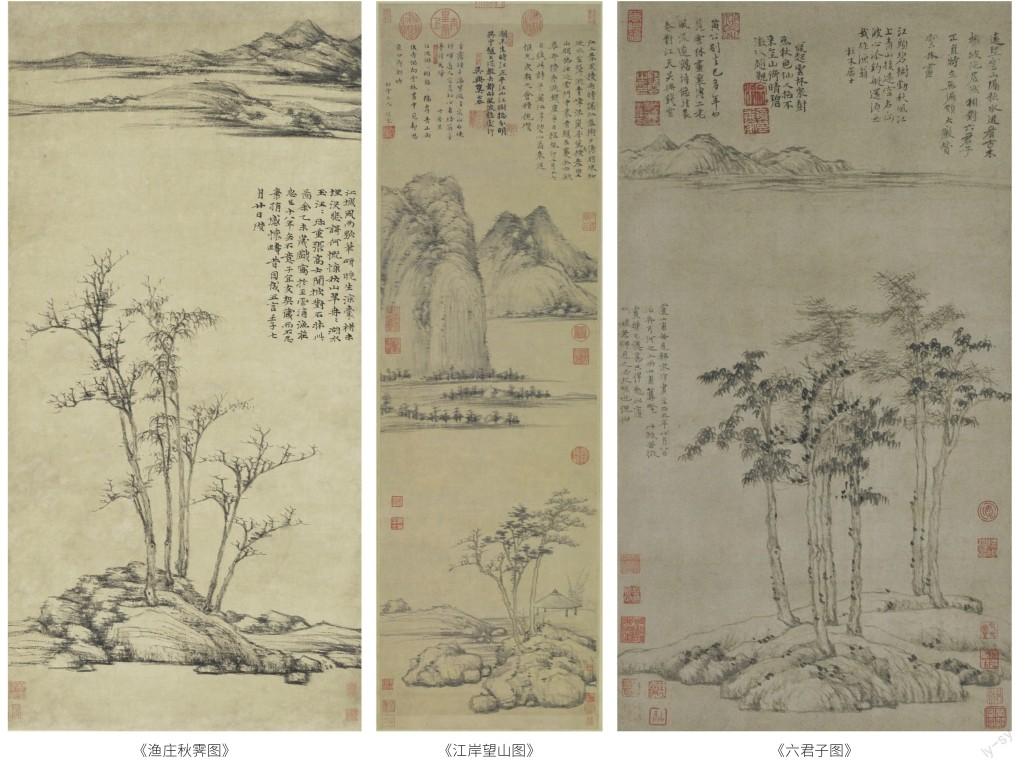

在典型的“一江兩岸”式構圖作品《漁莊秋霽圖》中,整幅畫面被分為近景、中景、遠景三個部分,近景中有凹凸不平的土堆,土堆上有幾株稀疏的雜樹,中景平靜的湖水不著一絲筆墨,遠景則為寥寥數筆概括的小山坡。整體畫面空曠清凈,蕭瑟簡淡,形成了用平遠的表達方式傳達“遠”和“淡”的境界,充分體現了倪瓚身上獨特的逸氣。

“逸筆草草”和“不求形似”在一定程度上是“寫胸中逸氣耳”的外在表現形式,是寫胸中逸氣的造型手段。經歷社會的動蕩和家庭的變故,在種種壓力下,“逸筆草草,不求形似”像是倪瓚逃避真實世界的“形似”,背后則是倪瓚內心自構的理想世界。“一江兩岸”式構圖最能在繁雜的環境中尋得一絲內心的平靜,冷寂的湖水、蕭條的樹木與虛實對比有度的坡岸、不寫實的太湖景色,反而都是抒發胸中逸氣后的主觀描寫,皆有簡逸的形式美感。

(二)倪瓚的隱逸思想

隱逸文化的出現與中國古代經濟環境、政治氛圍和思想文化有密切的關系。隱逸代表的是一種回避社會、不與權貴同流合污,因而遁匿山林的行為。元朝的政治體系以及動蕩的時代背景,使得文人在官場上難以施展抱負,生活上也多遇坎坷,因此,隱逸文化極為盛行。在這樣的背景下,倪瓚是公認的元代隱士,其身上有濃厚的隱逸思想。如果說理想破滅是隱逸思想盛行的外在因素,那么元代呈現的儒、釋、道精神影響的趨勢則是隱逸文化出現的內在根源。學者劉綱紀指出,自宋代以來,中國美學的發展,明顯呈現出一種儒、道、禪三家合流的趨勢。倪瓚也曾在《良常張先生像贊》中提出“據于儒、依于老、逃于禪”的信仰認同 。這種信仰認同是其畫面構圖從形成到穩定的重要條件。

倪瓚從小受儒家思想的浸潤,終其一生也是儒家思想的擁護者。儒學的代表人為孔子,主張以“仁”為美的基礎,同時“仁”也包括“經世致用”“格物致知”和“仁愛”等要求。倪瓚早期的繪畫觀受儒家“格物致知”思想所影響,因此,其早期繪畫大多以學習傳統為主,反映出“求真”的觀念。迎來轉變的是,隨著倪瓚開始擔當持家重任,感受到官場的腐敗貪污、社會開始動蕩,想要遠離世俗,隱逸山林,逃避世俗生活。倪瓚曾作《寄顧仲英》云:“江海秋風日夜涼,蟲鳴絡緯尚綀裳。民生惴惴瘡痍甚,旅泛依依道路長。” 想必“民生惴惴瘡痍甚”就是倪瓚生活的真實寫照。此時,清凈、自由、逍遙的道家精神可以為倪瓚的內心帶來一絲安慰。這種自由的思想主張在一定程度上打破了儒家所追求的“格物致知”,在繪畫上則表現為注重內心的情感表達。“一江兩岸”式的構圖所表現出來的簡逸而平寂則是倪瓚在逃離世俗后所要尋找的那份寧靜。

倪瓚曾在《送盛高霞》詩中說:“嗟余百歲強過半,欲借玄窗學靜禪。”可見倪瓚到了中老年時期便開始學習禪宗思想。倪瓚在其《寄熙本明》中說“松室夜燈禪影瘦,石潭秋水道心空”,又在《略上人松月軒》中說道:“冷然滌心塵,寄照光不滅。” 從倪瓚的詩歌中可見,禪意早已深入倪瓚的美學思想。所謂“逃于禪”則是倪瓚在經歷長期的漂泊生活后,經濟上的拮據和精神上的壓迫使得倪瓚不得不通過禪宗來解放身心,達到一種無心、空心的境界。這種境界在倪瓚的畫面中則表現為“一江兩岸”式構圖。中間的湖水處理為大片的空白,平遠的構圖方式是他內心情感的一種外在表現。

總而言之,倪瓚空曠、蕭散、寂靜的“一江兩岸”式構圖背后是社會環境影響的外在因素結合儒道禪思想影響的內在根源后形成的隱逸文化的反映。

四、對前人山水畫構圖繼承與發展

藝術家的創作學習通常是“師古人”結合“師造化”,在此基礎上發揮主觀能動性,發展創新。倪瓚就是一個能夠充分學習前人的繪畫創作經驗,切實投身于自然并發揮自己創造能力的畫家。“一江兩岸”式構圖并非倪瓚首創,但無可否認,此構圖發展至倪瓚已達到成熟階段。

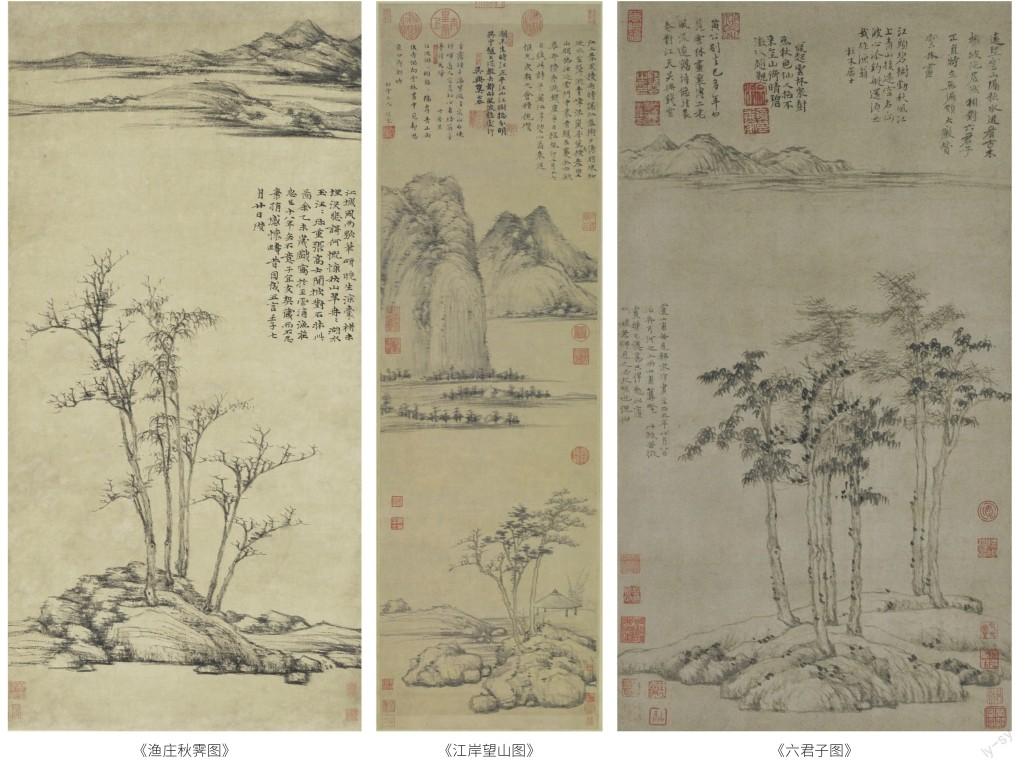

董其昌曾論:“元季四大家,獨倪云林品格超逸,早年學北苑,晚乃自成一家,以簡淡為之。” 可見,倪瓚曾潛心研究董源佳作。董源善于用“平遠”構圖描繪南方一帶的山水,在作品《瀟湘圖》中,董源在構圖上采用了全景式橫向的方式,運用俯視視角將湖光山色描繪得恬淡寧靜,平遠的構圖方式將近景中大片的水域結合,既具有很強的空間感,又不缺乏深邃的意境。其中,畫面中湖水與遠山關系的處理方式在倪瓚作品《六君子圖》《水竹居圖》圖中均有體現,倪瓚很明顯受到董源的影響。

如果說董源的南方山水畫是“一江兩岸”式構圖的啟蒙,那么趙孟頫則是“一江兩岸”式構圖的首創之人,也可以說,倪瓚通過趙孟頫上溯至董源。趙孟頫和他兒子趙雍開了這種三段式山水結構的前例。這種簡單的設計有三點吸引人之處,一是容易掌握,二是容易帶給江南人熟悉的親切感,三是這種構圖設計具有潛在的表現力 。趙孟頫作品《水村圖》則采取了三段式構圖,從右邊的樹開始,往畫面的左邊望去是一片平坦的平原,平原中有稀疏的樹和淺丘,一直到遠處的山丘。整幅畫面呈現出柔和平淡的意境,傳達出趙孟頫個人的特殊心境。學者高居翰認為此幅畫為元末黃公望和倪瓚的繪畫發展方向 。可見,趙孟頫、倪瓚構圖的發展至關重要。

至倪瓚“一江兩岸”式構圖形成中后期,隨著自身的繪畫技巧以及藝術修養的提高,倪瓚作品《江岸望山》發展出成熟的“一江兩岸”式構圖模式。在此作品中,學者高居翰認為中后期的倪瓚接受了黃公望所創的山水畫新典范,構圖則是循黃公望把畫面分成更多小單元,由水面分開兩岸的墨塊。在《江岸望山》中,近景河堤處有涼亭和幾株雜樹,中間用不著筆墨的河水隔開兩岸,沙洲連著遠處的山丘構成了遠景,整個畫面的構圖因橫向排列更具平衡感,與黃公望《富春山居圖》末端構圖的水平分布處理十分相似。

同時期的吳鎮作品中也出現過“一江兩岸”式構圖的特點,例如《漁夫圖》《洞庭漁隱圖》。值得注意的是,吳鎮大倪瓚二十六歲,倪瓚對吳鎮非常敬重,曾收藏吳鎮的作品。吳鎮晚年完成的《漁夫圖》極有可能影響了倪瓚早期作品向中期作品過渡的創作,例如《六君子圖》。倪瓚經過對前人構圖的探索,形成自身的風格后,晚期作品《漁莊秋霽圖》,相比于《六君子圖》《江岸望山》及前人的畫面更趨于簡化。通過對近景淺丘和樹木的細致描繪和遠景山丘寥寥數筆描繪的布局及對比,“一江兩岸”式構圖發展至完美,整個畫面布局處于平衡與和諧之中。

五、總結

在動蕩的元代社會中,文人內心雖苦悶,才華被埋沒,但卻也活得瀟灑自由。不被統治者所賞識,卻也獲得了思想自由。倪瓚面對一個分崩離析的世界,卻用畫筆描繪了一個安寧平靜的畫面,其以高潔的胸襟和對美的追求對抗著殘酷的社會現實。

倪瓚作為元四家簡逸畫風的代表人物,在特定的歷史環境背景下創作了獨具特色的“一江兩岸”式構圖,此構圖在山水畫的藝術語言中處于重要地位。看似簡單的構圖,卻是時代背景和文化語境的產物,是倪瓚逃離世俗生活的凈地,是倪瓚審美思想的表達,是倪瓚鮮明個性的外化,是倪瓚對自然山水的感悟。鑒賞家阮元曾評價倪瓚:“他人畫山水,使真有其地皆可游賞,倪瓚則枯樹一二株,矮屋一二楹,殘山剩水,寫入紙幅,固極蕭疏淡遠之致,設身入其境,則索然意盡矣。”倪瓚創造的獨一無二的畫面意境,對明清沈周、文徵明及八大山人的繪畫創作影響頗大。

作者簡介

何薇,女,漢族,湖南郴州人,碩士,研究方向為美術學。

參考文獻

[1](明)董其昌.畫禪室隨筆(卷2)[M].上海:掃葉山房,1918年.

[2](宋)鄭思肖.心史[M].明崇禎刻本.

[3]呂少卿.承傳與演進 漸江與倪瓚山水畫風比較研究[M].天津:天津人民美術出版社,2007.

[4](元)倪瓚.清閟閣集[M].江興祐,點校.杭州:西泠印社出版社,2010.

[5]楊茹帆.從倪瓚的繪畫美學思想看元代山水畫的筆墨精神[D].西安:陜西師范大學,2011.

[6]劉綱紀.倪瓚的美學思想[J].文藝研究,1993(6):116-131.

[7](元)倪瓚.清閟閣集(卷九)[M].江興佑,點校.杭州:西泠印社出版社,2010.

[8](元)倪瓚.清閟閣集(卷一)[M].江興佑,點校.杭州:西泠印社出版社,2010.

[9](明)董其昌.畫禪室隨筆(卷2)[M].上海:掃葉山房,1911.

[10][美]高居翰.隔江山色[M].宋偉航,譯.北京:生活·讀書·新知三聯書店,2009.

[11](清)阮元.阮元集:石渠隨筆·石畫記[M].孫葉鋒,萬仕國,點校.揚州:廣陵書社,2021.