核子鐘技術(shù)研究動(dòng)態(tài)

羅幸祺,李瑋,李春娟,劉毅娜,焦聽(tīng)雨,楊 銘,石 斌,劉蘊(yùn)韜

(中國(guó)原子能科學(xué)研究院 核技術(shù)綜合研究所,計(jì)量與校準(zhǔn)技術(shù)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,北京 102413)

0 引言

具有周期運(yùn)動(dòng)的現(xiàn)象能夠表征時(shí)間。從日月星辰的周期運(yùn)行,到機(jī)械擺的周期擺動(dòng),再到石英晶體在外加特定頻率電場(chǎng)驅(qū)動(dòng)下發(fā)生的諧振,這些周期運(yùn)動(dòng)都被人類做成了日晷、機(jī)械鐘、石英鐘等時(shí)間計(jì)量工具。

20 世紀(jì)初,隨著量子力學(xué)的發(fā)展,科學(xué)家們發(fā)現(xiàn)原子分立能級(jí)之間固定的躍遷頻率比天體運(yùn)動(dòng)規(guī)律更加適合用來(lái)做時(shí)間頻率標(biāo)準(zhǔn)。1945 年,美國(guó)科學(xué)家拉比首次提出利用銫原子基態(tài)的超精細(xì)結(jié)構(gòu)躍遷作為參考基準(zhǔn)的原子鐘方案。1949 年,美國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)局的里昂以氨分子23.8 GHz 的反演躍遷為參考,研制出世界上第一臺(tái)原子鐘。1955 年,拉比當(dāng)年設(shè)想的銫原子鐘在英國(guó)國(guó)家物理實(shí)驗(yàn)室研制成功,其嶄新的工作原理和巨大的潛在優(yōu)勢(shì)激起人們極大的興趣和重視[1]。

人類對(duì)于精度的要求是無(wú)止境的,在發(fā)明原子鐘后,人類嘗試追求更高的時(shí)間計(jì)量精度。處于微波波段109~1010Hz 的原子能級(jí)躍遷已經(jīng)無(wú)法滿足精度要求,人們開(kāi)始將目光放到頻率更高的光波波段1014~1015Hz 的原子能級(jí)躍遷上。于是不確定度指標(biāo)和穩(wěn)定度指標(biāo)均更進(jìn)一步提升的光學(xué)原子鐘應(yīng)運(yùn)而生。

然而原子的能級(jí)躍遷與核外電子相關(guān),依然會(huì)受到外部因素的影響從而影響時(shí)間計(jì)量的穩(wěn)定性。而被核外電子層層包裹著的,具有更小尺度的原子核無(wú)疑受到的外部影響更小,于是利用核能級(jí)的躍遷作為時(shí)間計(jì)量技術(shù)的核子鐘的概念便誕生了。

2003 年,德國(guó)聯(lián)邦物理技術(shù)研究院的E.Peik和C.Tamm 使用雙共振方法通過(guò)探測(cè)電子殼層中躍遷的超精細(xì)結(jié)構(gòu)有效地探測(cè)到原子核的激光激發(fā),發(fā)現(xiàn)了孤立原子核229Th 中3.5 eV 核躍遷的高分辨率激光光譜。并且指出特定條件下核躍遷的頻率與一階外磁場(chǎng)和二階電場(chǎng)無(wú)關(guān)[2],229Th 具有被打造成為高精度的光學(xué)時(shí)鐘的可能,從此開(kāi)始了基于釷原子核的新型時(shí)鐘的研究。E.Peik 等人還指出,與利用原子躍遷進(jìn)行時(shí)間計(jì)量相比,核躍遷具有三個(gè)優(yōu)勢(shì)[3]:首先,原子核的空間尺度比原子殼的空間尺度小約5 個(gè)數(shù)量級(jí),這導(dǎo)致磁偶極矩和電四極矩顯著減少,因此對(duì)外部影響具有更高的穩(wěn)定性,從而提高了時(shí)鐘的精度和穩(wěn)定性;其次,核躍遷能通常比原子中的躍遷能大,由E=hν,產(chǎn)生的頻率也會(huì)更高,從而可以容許部分不穩(wěn)定性;最后,由于原子核基本上不受原子殼層的影響,所以可基于穆斯堡爾光譜學(xué)來(lái)開(kāi)發(fā)固態(tài)核子鐘。這樣的固態(tài)鐘可包含大約1014個(gè)原子核,因此與通常提供約104個(gè)原子的原子晶格鐘相比,可以改善統(tǒng)計(jì)不確定性。

1 核子鐘技術(shù)簡(jiǎn)介

1.1 核子鐘的原理

與其他的時(shí)間計(jì)量技術(shù)一樣,核子鐘也需要一個(gè)穩(wěn)定的周期現(xiàn)象,這個(gè)周期現(xiàn)象便是原子核躍遷時(shí)輻射出的電磁波。從量子力學(xué)中可知能量不是連續(xù)的,在原子級(jí)的微觀層面,原子以及原子核所具有的能量,被分立為一個(gè)一個(gè)固定的能級(jí),原子或原子核在能級(jí)之間躍遷時(shí),所釋放出來(lái)的能量也是固定的。躍遷以電磁波的形式釋放出能量時(shí),這些電磁波的能量是固定的,即具有穩(wěn)定的頻率。通過(guò)穩(wěn)定的頻率,核子鐘便可完成時(shí)間的計(jì)量。由于核躍遷釋放的能量大,受外部因素影響小,穩(wěn)定性高等特點(diǎn),單離子229Th3+核子鐘的不確定度可達(dá)到10-19量級(jí)[4]。

在實(shí)際操作中,一般通過(guò)光譜可調(diào)的激光器發(fā)射特定頻率的電磁波使得原子核共振激發(fā)到指定的能級(jí),待原子核被全部激發(fā)到指定能級(jí)后,此時(shí)發(fā)射的電磁波頻率被認(rèn)為是穩(wěn)定的,可以被用來(lái)進(jìn)行時(shí)間計(jì)量。時(shí)間測(cè)量與頻率測(cè)量密切相關(guān),如果未受干擾的振蕩器的頻率已知,則可以通過(guò)計(jì)算振蕩次數(shù)來(lái)測(cè)量時(shí)間間隔。

1.2 原子核及其同質(zhì)異能素的選擇

在眾多的核素與它們的同質(zhì)異能素中,需要找到適合做核子鐘的核素。適用于核子鐘的核素及其同質(zhì)異能素應(yīng)滿足以下要求[5]:

1)激發(fā)態(tài)能量足夠低

在核子鐘的運(yùn)行中需要對(duì)原子核進(jìn)行窄帶激光激發(fā),由于具有顯著強(qiáng)度的窄帶寬激光技術(shù)僅適用于100 eV 以下的光子能量,因此最核心且最重要的要求是其激發(fā)態(tài)的能量必須足夠低,以允許激光激發(fā)。這一條件排除了絕大多數(shù)的同質(zhì)異能素,在目前已發(fā)現(xiàn)的核素中,只有229Th和235U 的第一激發(fā)態(tài)滿足這一條件。

2)具有合適的輻射壽命

除了低激發(fā)能量外,激發(fā)態(tài)輻射壽命應(yīng)足夠長(zhǎng),以使躍遷的自然線寬變窄。這樣可以使共振的品質(zhì)因數(shù)Q=ω/Δω較大,從而具有高電位穩(wěn)定性。但在另一方面,過(guò)于窄的線寬(遠(yuǎn)小于亞赫茲范圍內(nèi))會(huì)對(duì)時(shí)鐘性能不利,因?yàn)樵谶@種情況下,穩(wěn)定性將不受躍遷本身的限制,而是受用于輻照的激光的相干時(shí)間的限制。此外,躍遷線寬越窄所需的激光功率越大,這可能在技術(shù)上更具挑戰(zhàn)性,并導(dǎo)致更大的激光誘導(dǎo)躍遷頻移。基于這些原因,過(guò)渡線寬應(yīng)在適當(dāng)?shù)姆秶鷥?nèi),在保證核子鐘的高穩(wěn)定性的同時(shí),對(duì)激光激發(fā)要求的激光功率不至于過(guò)于苛刻。229Th的第一激發(fā)態(tài)(229mTh)的理論輻射壽命在103~104s 之間[6],對(duì)應(yīng)于的線寬在10-3~10-4Hz 之間,可以被認(rèn)為是發(fā)展核時(shí)鐘的理想選擇。

3)具有足夠的豐度和壽命

用于核子鐘的核素應(yīng)該具有足夠的豐度和壽命。如果某一核素的壽命非常短,它將必須通過(guò)核衰變甚至核聚變過(guò)程持續(xù)產(chǎn)生,這將使得利用核躍遷進(jìn)行時(shí)間測(cè)量變得非常不切實(shí)際。229Th 具有很長(zhǎng)的半衰期(約7917 年),相對(duì)容易操作。此外,它是233U 的子產(chǎn)品,可大量獲得。

結(jié)合三個(gè)條件來(lái)看,229Th 是最符合核子鐘標(biāo)準(zhǔn)的核素,因此在目前的核子鐘研究中,以229Th 核子鐘為主。

1.3 核子鐘技術(shù)的四種技術(shù)路線

目前,對(duì)于核子鐘技術(shù)的研究主要有四種技術(shù)路線。

1)單離子核子鐘

單離子核時(shí)鐘利用被囚禁和激光冷卻的單個(gè)離子進(jìn)行時(shí)間測(cè)量。由于單個(gè)離子的環(huán)境條件可以很好地控制,因此這種核子鐘有望提供最高的精度。基于單個(gè)229Th3+離子7.6 eV 核磁偶極躍遷的核鐘不確定度接近10-19[7]。

2)多離子核子鐘

多離子核子鐘利用多個(gè)被囚禁的離子進(jìn)行時(shí)間測(cè)量,由于更高的讀出統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),多離子核鐘將比單離子核鐘提供更好的穩(wěn)定性能。

3)晶格核子鐘

晶格核子鐘在大禁帶材料中使用基于激光的穆斯堡爾光譜。在這種研究思路中,嵌入晶格環(huán)境中的約1014個(gè)229Th4+離子被平行輻照,從而產(chǎn)生優(yōu)異的穩(wěn)定性。但實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定性的代價(jià)是時(shí)間計(jì)量的精度,影響精度的主要因素被認(rèn)為是線展寬和溫度不確定性。

4)基于內(nèi)轉(zhuǎn)換效應(yīng)的核子鐘

基于內(nèi)轉(zhuǎn)換的核子鐘在概念上類似于晶格核子鐘,不同之處在于其使用內(nèi)轉(zhuǎn)換效應(yīng)探測(cè)核激發(fā),而不是在輻射衰變通道中探測(cè)。基于內(nèi)轉(zhuǎn)換效應(yīng)的核子鐘的性能與晶格核子鐘相當(dāng)。

2 核子鐘技術(shù)的部分研究方向及主要成果

核子鐘技術(shù)的研究重點(diǎn)之一在于如何將229Th核激發(fā)至第一激發(fā)態(tài)與獲得第一激發(fā)態(tài)229mTh 的參數(shù)。目前,國(guó)內(nèi)外對(duì)此問(wèn)題有多種研究方案。

2.1 229Th 核第一激發(fā)態(tài)的激發(fā)

目前,研究人員提出了激發(fā)229Th 核的四種理論:激光直接激發(fā)、電子俘獲核激發(fā)、電子躍遷核激發(fā)和電子橋。激光直接激發(fā)依賴于激發(fā)態(tài)能量的精度,在激發(fā)態(tài)能量測(cè)量的精度還有所不足時(shí),需要對(duì)電子俘獲核激發(fā)、電子躍遷核激發(fā)和電子橋等間接激發(fā)方案進(jìn)行替代性研究。其中,電子俘獲核激發(fā)需要等離子體環(huán)境來(lái)提供自由電子,無(wú)法保證核時(shí)鐘的低噪聲水平。電子躍遷核激發(fā)和電子橋具有相似的物理過(guò)程,但電子橋具有更高的能量傳輸效率,且對(duì)能量精度的要求低,因此,在激發(fā)態(tài)能量測(cè)量精度尚且不足的階段,通過(guò)電子橋激發(fā)229Th核可能是最好的方式。[8]

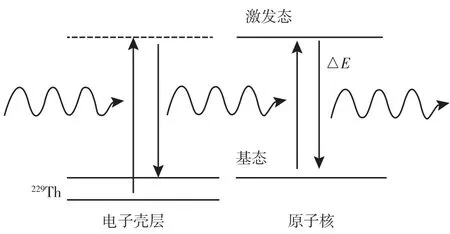

電子橋激發(fā)的原理如圖1 所示[5],電子殼層被激發(fā),能量被轉(zhuǎn)移到原子核,原子核隨后通過(guò)發(fā)射光子而衰變。

圖1 電子橋激發(fā)的原理圖[5]Fig.1 Schematic diagram of electron bridge excitation[5]

Neng-Qiang Cai 等人還提出了一種新的基于量子光學(xué)的雙光子激發(fā)電子橋機(jī)制,適用于兩能級(jí)核量子系統(tǒng)。選擇壽命約為0.6 s 的長(zhǎng)壽命229mTh3+離子7s1/2電子殼層作為初始態(tài),原子殼層7~10 s 作為雙光子過(guò)程中的虛態(tài)。當(dāng)虛態(tài)返回到初始狀態(tài)7s1/2時(shí),可以通過(guò)電子橋?qū)⒑?29Th3+激發(fā)到其第一激發(fā)態(tài)229mTh3+。以這種機(jī)制產(chǎn)生激發(fā)態(tài)的速度可達(dá)109/s,這比其他機(jī)制的效率要高得多[8]。

2.2 229Th 核激發(fā)態(tài)參數(shù)的測(cè)量

對(duì)于激發(fā)態(tài)核參數(shù)測(cè)量的意義在于,若使用激光對(duì)基態(tài)核進(jìn)行躍遷激發(fā),則激光的頻率必須與核躍遷的相應(yīng)能量精確匹配,因此,對(duì)激發(fā)態(tài)能量的精確測(cè)量是核子鐘研究中的關(guān)鍵一環(huán)。

2.2.1 通過(guò)對(duì)229Th 核第二激發(fā)態(tài)的退激完成對(duì)第一激發(fā)態(tài)參數(shù)的測(cè)量

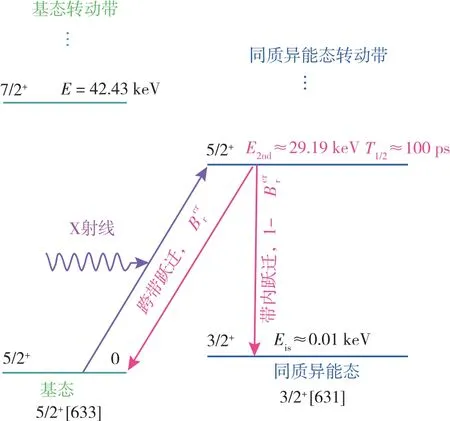

由于229Th 核第一激發(fā)態(tài)的能量難以直接測(cè)量,Takahiko 等人提出了一個(gè)間接測(cè)量第一激發(fā)態(tài)能量(Eis)的方法[9],229Th 核的部分能極(包括基態(tài)、第一激發(fā)態(tài)和第二激發(fā)態(tài))結(jié)構(gòu)示意圖如圖2 所示,將229Th 核先用29 keV 的窄帶同步輻射共振激發(fā)229Th 的第二激發(fā)態(tài),而后對(duì)其退激到基態(tài)時(shí)釋放的能量(E2nd)、激發(fā)態(tài)的半衰期(T1/2),以及退激到基態(tài)和第一激發(fā)態(tài)的分支比(和1-)進(jìn)行了測(cè)量和計(jì)算。根據(jù)退激到基態(tài)和第一激發(fā)態(tài)能量峰值的加權(quán)平均值的表達(dá)式=E2nd+(1-)(E2nd-Eis),可得到第一激發(fā)態(tài)能量Eis。

圖2 229Th 核的部分能級(jí)結(jié)構(gòu)示意圖[9]Fig.2 Schematic diagram of partial energy level structure of229Th nucleus[9]

Takahiko 等人經(jīng)過(guò)試驗(yàn)最終測(cè)得229Th 核的第二激發(fā)態(tài)退激到基態(tài)的能量E2nd=29 189.93±0.07 eV,第二激發(fā)態(tài)的半衰期T1/2=82.2 ±4.0 ps,衰變到基態(tài)的分支比=1/(9.4 ±2.4)。由于29 keVγ射線測(cè)量中包含尚未測(cè)得的(強(qiáng))帶內(nèi)貢獻(xiàn)和(弱)帶間貢獻(xiàn),因此這項(xiàng)工作目前無(wú)法準(zhǔn)確地給出的值,給出了估計(jì)值2.5 eV <Eis<8.9 eV。

Yamaguchi 等人的成果對(duì)這項(xiàng)工作進(jìn)行了補(bǔ)充[10]。他們使用微量熱計(jì)對(duì)Edbγ 進(jìn)行了精確測(cè)量,測(cè)得=29 182.51 ±0.79 eV,最終計(jì)算出了229Th核第一激發(fā)態(tài)的能量Eis=8.30 ±0.92 eV。

這種方法不僅測(cè)量了第一激發(fā)態(tài)229mTh 的能量,同時(shí)與傳統(tǒng)233Uα 衰變產(chǎn)生229mTh 相比,具有兩個(gè)優(yōu)點(diǎn)。首先,激光激發(fā)的方式提高了229mTh 生成速率。與同活度的233Uα 衰變相比生產(chǎn)速率增加了700 倍;其次,是具有更好的試驗(yàn)控制。在233U 的α衰變中,會(huì)釋放5 MeV 的能量,產(chǎn)生一個(gè)強(qiáng)隨機(jī)背景。其中,有84 keV 的反沖能量被轉(zhuǎn)移到原子核,使其在動(dòng)力學(xué)和電離水平方面基本處于不受控制的狀態(tài)。這些都會(huì)對(duì)直接光激發(fā)或檢測(cè)異構(gòu)態(tài)造成影響,更不用說(shuō)構(gòu)建精密的核時(shí)鐘了。相比之下,通過(guò)第二激發(fā)態(tài)衰變的方式僅將1.8 meV 的可忽略反沖能量轉(zhuǎn)移到原子核,不會(huì)影響其電荷或運(yùn)動(dòng)狀態(tài)。

2.2.2 通過(guò)內(nèi)轉(zhuǎn)換效應(yīng)對(duì)229Th 核第一激發(fā)態(tài)參數(shù)的測(cè)量

內(nèi)轉(zhuǎn)換是γ 衰變的一種類型,原子核退激發(fā)的另一種途徑,原子中核外電子因直接從處于高能態(tài)的核獲得能量而脫離原子的過(guò)程。Benedict Seiferle等人提出了利用內(nèi)轉(zhuǎn)換效應(yīng)對(duì)229Th 第一激發(fā)態(tài)(229mTh)能量測(cè)量的方案[11]。使用229mTh 的內(nèi)轉(zhuǎn)換衰變通道,原子核退激后,能量被轉(zhuǎn)移到電子殼層。通過(guò)測(cè)量?jī)?nèi)轉(zhuǎn)換電子的動(dòng)能,從而可以推斷出激發(fā)態(tài)的能量。

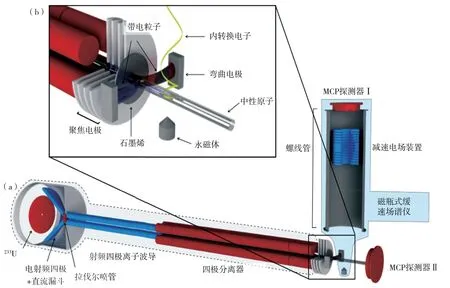

內(nèi)轉(zhuǎn)換效應(yīng)測(cè)229mTh 能量的試驗(yàn)裝置如圖3 所示。試驗(yàn)裝置可分為三部分:離子提取(圖3 中a部分)、中和(圖3 中b 部分)和電子譜儀裝置。將233U 源置于緩沖氣體阻擋室中,對(duì)229mTh 反沖離子進(jìn)行熱處理,并使用漏斗形環(huán)形電極結(jié)構(gòu)(RF +DC 漏斗)將其引導(dǎo)至拉伐爾噴嘴出口。然后將離子注入分段射頻四極結(jié)構(gòu)中,形成離子束。四極質(zhì)量分離器將離子引導(dǎo)至聚焦電極,聚焦電極準(zhǔn)直離子,然后在石墨烯箔中中和離子,以原子的形式向電子譜儀飛行,同時(shí)通過(guò)內(nèi)轉(zhuǎn)換衰變通道衰變。彎曲電極(施加直流電場(chǎng))放置在石墨烯層和譜儀入口之間,以防止帶電粒子進(jìn)入譜儀。在強(qiáng)永磁體上方發(fā)射的內(nèi)轉(zhuǎn)換電子被收集并引導(dǎo)至電磁線圈中的減速磁場(chǎng)單元。電子的動(dòng)能可以通過(guò)向柵極施加減速電壓并計(jì)算到達(dá)微通道平板(MCP)探測(cè)器I的電子數(shù)來(lái)分析得到。

圖3 用于測(cè)定229mTh 能量的試驗(yàn)裝置示意圖[11]Fig.3 Schematic diagram of the experimental device used for measuring229mTh energy[11]

最終測(cè)得的229mTh 能量Eis=8.28 ±0.17 eV,對(duì)應(yīng)于直接光激發(fā)229Th至229mTh 所需的光波長(zhǎng)為149.7 ±3.1 nm,這將為229mTh 的直接激光激發(fā)提供參考。

這項(xiàng)工作首次直接對(duì)229mTh 能量進(jìn)行測(cè)量,在此之前,相關(guān)研究者們都是通過(guò)對(duì)229Th 更高能量的激發(fā)態(tài)進(jìn)行測(cè)量后,推算間接得到第一激發(fā)態(tài)的能量。這種方法的優(yōu)點(diǎn)是它依賴于Th 原子的原子結(jié)構(gòu),而Th 原子的能量與229mTh 的能量規(guī)模相當(dāng)。

3 核子鐘技術(shù)應(yīng)用前景

3.1 時(shí)間計(jì)量方面的應(yīng)用

核子鐘以其極高的精度與穩(wěn)定性,無(wú)疑會(huì)對(duì)時(shí)間計(jì)量領(lǐng)域帶來(lái)極大的發(fā)展,其中之一便是對(duì)秒的重新定義,將從通過(guò)133Cs 超精細(xì)結(jié)構(gòu)之間躍遷輻射的電磁波改為通過(guò)229Th 核躍遷產(chǎn)生的電磁波來(lái)重新進(jìn)行秒的定義。但同時(shí),對(duì)于使用核子鐘重新定義秒也有人持不同意見(jiàn),認(rèn)為盡管核子鐘具有前所未有的精度和穩(wěn)定性,在地表仍然會(huì)受到重力造成的潮汐作用影響從而導(dǎo)致不穩(wěn)定,真正理想的秒的標(biāo)準(zhǔn)定義應(yīng)當(dāng)在空間中由天基時(shí)鐘網(wǎng)絡(luò)來(lái)完成。然而核子鐘由于其復(fù)雜的激光系統(tǒng)難以被運(yùn)送到宇宙空間中工作。因此,核子鐘或許在基礎(chǔ)物理領(lǐng)域會(huì)得到更好地應(yīng)用[5]。

3.2 研究基本常數(shù)的時(shí)間變化

核子鐘對(duì)基本常數(shù)(例如精細(xì)結(jié)構(gòu)常數(shù))的潛在時(shí)間變化具有特別高的靈敏度。V.V.Flambaum于2006 年對(duì)此進(jìn)行了定量分析[12],結(jié)果預(yù)測(cè)了精細(xì)結(jié)構(gòu)常數(shù)α 以及無(wú)量綱強(qiáng)相互作用尺度參數(shù)mq/ΛQCD的潛在時(shí)間變化具有極高的靈敏度,這些變化的靈敏性可能低于每年10-20,比基于原子鐘的測(cè)量的靈敏度至少高出三個(gè)數(shù)量級(jí)。

3.3 暗物質(zhì)探測(cè)

利用核子鐘探測(cè)暗物質(zhì)的思路與之前討論的研究基本常數(shù)時(shí)間變化的領(lǐng)域密切相關(guān)。一種特殊的暗物質(zhì),即所謂的“拓?fù)浒滴镔|(zhì)”,可以被認(rèn)為是通過(guò)引力相互作用在宇宙中運(yùn)動(dòng)的一個(gè)巨大的場(chǎng)(1 000 km 甚至更大)。這樣的場(chǎng)可能導(dǎo)致暗物質(zhì)引起的基本常數(shù)的時(shí)間變化[13]。因此,如果一個(gè)拓?fù)浒滴镔|(zhì)場(chǎng)在地球上傳播,它可能會(huì)引起原子和核躍遷的頻率偏移,這將導(dǎo)致與不受暗物質(zhì)場(chǎng)影響的時(shí)鐘相比的相對(duì)時(shí)間差。目前已經(jīng)開(kāi)始使用現(xiàn)有的原子鐘搜索可能來(lái)自瞬態(tài)拓?fù)浒滴镔|(zhì)的信號(hào)。對(duì)比之下,核子鐘的明顯優(yōu)勢(shì)是它對(duì)基本常數(shù)的變化具有更高的靈敏度。

4 結(jié)束語(yǔ)

核子鐘技術(shù)的概念從2003 年提出至今,已經(jīng)拓展出了許多研究方向,取得了許多成果。目前,最有希望用于核子鐘的原子核被認(rèn)為是229Th 核的第一激發(fā)態(tài)229mTh。如何將229Th 核激發(fā)至第一激發(fā)態(tài)與獲得第一激發(fā)態(tài)229mTh 的參數(shù)是目前的研究重點(diǎn)。對(duì)于激發(fā)態(tài)能量目前最新的測(cè)量數(shù)據(jù)為Eis=8.28 ±0.17 eV,對(duì)應(yīng)于直接光激發(fā)229Th至229mTh 所需的光波長(zhǎng)為149.7 ±3.1 nm。這對(duì)激發(fā)態(tài)的直接激光激發(fā)提供了數(shù)據(jù)參考。除直接激光激發(fā)外,電子橋激發(fā)也是一種值得考慮的間接激發(fā)方式。

在今后的核子鐘技術(shù)發(fā)展方向中,激發(fā)態(tài)的激發(fā)方式和進(jìn)一步精細(xì)化激發(fā)態(tài)參數(shù)的測(cè)量研究十分重要。對(duì)229Th 的γ 射線光譜學(xué)和對(duì)229Th 超精細(xì)結(jié)構(gòu)的探索亦是值得探索的研究方向。此外,對(duì)另一種具有開(kāi)發(fā)為核子鐘潛質(zhì)的核素235U 的相關(guān)研究也是一種新的發(fā)展方向。