云計算在商業航天中的應用及其對衛星組網的影響研究

秦寶倩

(中國電科網絡通信研究院,河北 石家莊 050081)

0 引言

商業航天活動,特別是衛星組網,涉及大量的數據傳輸、處理和分析。傳統的數據處理模式往往受限于計算能力和存儲空間的不足,無法適應商業化趨勢,也無法滿足日益增長的數據需求。而云計算平臺能夠提供強大的計算能力和幾乎無限的存儲空間,恰好能夠為商業航天活動提供有力支持,通過云計算,商業航天企業可以更加高效地處理和分析衛星數據,提升運營效率。

1 云計算基礎知識

1.1 云計算概述

云計算不僅僅是一種計算模型,更是一種服務模式的轉變[1]。云計算的核心思想是將計算資源、存儲資源以及應用服務等進行集中管理和動態分配,為商業航天提供服務體驗。

1.2 云計算架構

云計算架構是實現云計算服務模式的核心技術支撐,包括硬件層、虛擬化層、管理層和應用層等多個層次。商業航天領域的硬件層可提供穩定的硬件支撐,完善硬件資源的穩定運行。而在虛擬化層,通過虛擬化技術對硬件資源進行抽象和池化,使得資源可以動態分配和靈活調度。在管理層,可以對整個云計算平臺進行統一管理和監控,確保平臺的穩定運行和高效服務。應用層是商業航天平臺的最終服務形態,能夠直接感知和使用,采用逐層分離的架構設計,能夠輕松應對不斷增長的業務需求,確保商業航天服務的順利進行。

1.3 云計算服務模型

商業航天領域采納了云計算服務模型,將其劃分為基礎設施即服務(IaaS)、平臺即服務(PaaS)和軟件即服務(SaaS)3大類別。這一劃分使得商業航天企業能夠更好地利用云計算的優勢,提高效率并降低成本。在商業航天中,基礎設施即服務(IaaS)提供了一種靈活的解決方案,允許企業通過云平臺獲取和管理所需的計算資源,如服務器、存儲和網絡。平臺即服務模型讓航天公司能夠專注于應用的開發,平臺即服務模型的使用將進一步加快航天應用程序的開發速度,推動技術創新,而軟件即服務模型完善了商業航天企業所需的各種軟件應用程序。通過軟件即服務模型,航天公司無需安裝和管理復雜的軟件系統,只需通過云平臺訂閱所需的應用程序,簡化航天企業的操作流程,節省時間和資源。

2 商業航天發展現狀

2.1 商業航天概述

商業航天是指航天產業商業化的進程。隨著衛星密集發射前期的到來,未來10年內預計會在地球近地軌道上部署大約6萬顆衛星,商業發射需求也將快速增長[2]。整體上,中國的航天產業仍然具有較強的軍用背景,航天科技集團和航天科工集團組成了主要的航天工業體系。打破“封閉”的航天產業,成為航天產業發展的新趨勢。

2.2 商業航天發展現狀

以SpaceX為代表的一批商業航天企業,通過技術創新和商業模式的探索,打破了傳統航天產業的格局。全球航天產業規模持續增長,全球航天發射進程也在不斷加快,中國等國家的航天發射次數位居世界前列,隨著全球商業航天的持續增長,中國商業航天的發展勢態尤為良好。中國已形成全產業鏈的商業航天體系,正逐步成為全球航天產業發展的主要力量。

2.3 商業航天對衛星組網的需求

衛星互聯網可以分為高軌衛星互聯網和低軌衛星互聯網。高軌衛星互聯網是一種衛星系統,衛星與地面之間的距離約為36000 km。由于衛星軌道固定,高軌衛星互聯網可以實現高速寬帶通信,為全球范圍內的用戶提供覆蓋。低軌衛星互聯網運行在500~2000 km的近地軌道上,能夠實現更低的通信傳輸時延,使其更加適合車聯網、自動駕駛等實時性要求較高的應用。

3 云計算在商業航天中的應用

3.1 云計算在商業航天中的應用優勢

商業航天活動產生大量的遙感數據、實驗數據等,而云計算平臺可以提供超大規模的計算能力,能夠高效地存儲、處理和分析這些海量數據,商業航天項目往往面臨不確定的任務需求和工作負載波動,云計算平臺能夠根據需求自動擴展計算資源[3]。這意味著商業航天企業可以根據實際需要快速調整計算能力。云計算平臺采用多副本容錯機制和分布式存儲技術,即使某個節點發生故障,云計算平臺也能自動將任務遷移至其他可用節點上。

3.2 云計算在商業航天中的應用挑戰

商業航天活動產生海量的數據,涉及設計、制造、測試、發射、運行等各個環節。在航天器發射和運行過程中,需要實時接收并處理大量測控數據,以確保航天器的安全和任務的順利完成。云計算平臺需要具備低延遲、高可靠的數據傳輸和處理能力,以滿足商業航天活動的實時性需求。

3.3 云計算在商業航天中的應用實踐案例

采用1000臺以上高性能圖形處理器(Graphic Processing Unit,GPU)的服務器進行高性能計算,計算能力達到650萬次/天。這些服務器與天翼云的資源池相結合,協同商業航天以及其他領域的研發機構,利用物理及服務云上的裸機、IB、GPGPU云主機、分布式存儲和Infiniband網絡等技術,FAST成功搭建了一個完善的云上超級計算中心。云上超級計算中心使商業航天以及其他研發機構得以更好地處理復雜的計算任務。

4 云計算對衛星組網的影響

4.1 云計算對衛星通信網絡的影響

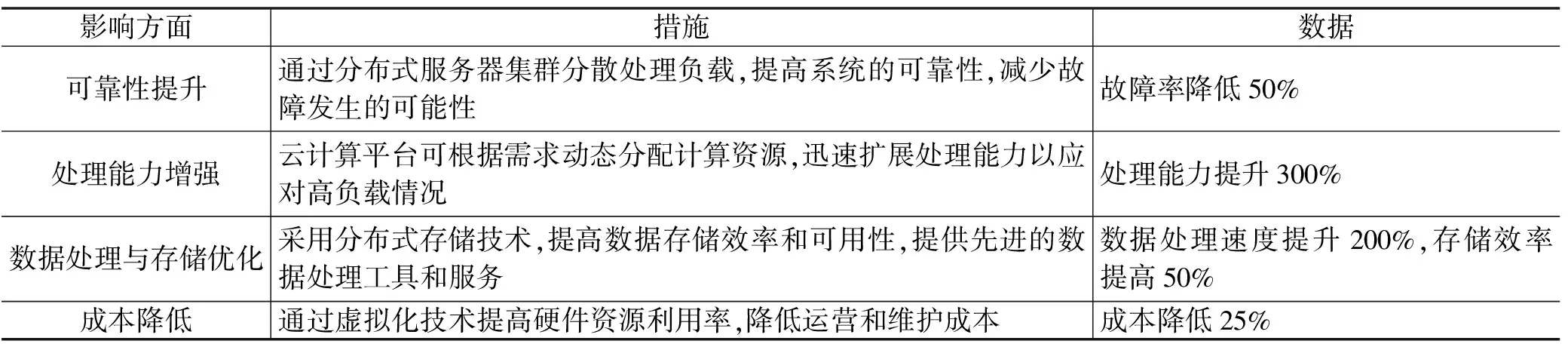

地面站服務供應商正在加快改造/擴充現有基礎設施,使用支持云的服務或建立在共享基礎設施上的虛擬地面站。傳統的衛星通信系統可能依賴于單一或有限數量的處理節點,在面對大量數據或突發流量時可能導致處理瓶頸或故障[4]。而云計算允許系統通過分布在多個地理位置的服務器集群來分散處理負載,即使是在部分節點出現故障時,整體服務也能夠保持連續性。云計算平臺可以根據需求動態分配計算資源,確保在高負載時能夠迅速擴展處理能力,讓大型“云”服務供應商進入航天行業以及地面站服務的虛擬化。云計算對衛星通信網絡的影響如表1所示。

表1 云計算對衛星通信網絡的影響

4.2 云計算對衛星數據處理與分析的影響

經過多年發展,衛星系統已從過去單一類型的衛星轉變為現在的陸地觀測和高分系列衛星,商業航天衛星每天都會產生大量的數據,這些數據需要進行復雜的處理和分析才能轉化為有價值的信息[5]。云計算平臺通過分布式計算模式,可以迅速調動成千上萬的計算節點進行并行處理,云計算平臺提供了彈性可擴展的存儲空間,根據需求隨時調整存儲容量,而且數據的安全性也得到了有效保障。據統計,某商業航天公司在采用云計算平臺后,其數據存儲成本降低了30%,數據可用性也得到了顯著提升。云計算對商業航天衛星數據處理的影響數據如表2所示。

表2 云計算對商業航天衛星數據處理的影響數據

通過分布式計算模式,數據處理速度提升了500%,處理時間從24 h縮減至30 min,提高了商業航天衛星數據的處理效率。云計算平臺提供的彈性可擴展存儲空間,使得數據存儲成本降低了30%,每年為商業航天公司節省了大量資金,保證了數據的靈活存儲需求。云計算平臺數據可用性提升至99.999%,確保了業務的連續性;而數據分析周期的縮短和決策效率的提升,則使得商業航天公司能夠更快地洞察市場趨勢和客戶需求,優化運營策略。

4.3 云計算對衛星資源管理與調度的影響

云計算的核心思想是將計算資源(如服務器、存儲、網絡等)匯聚成一個動態可伸縮的資源池,這種思想同樣可以應用于衛星資源的管理。通過將衛星資源(如通信帶寬、數據處理能力、存儲空間等)抽象化并匯聚到資源池中,實現資源的統一管理和靈活調度,從而提高衛星資源的利用效率。通過云計算平臺,某商業航天公司的數據處理速度提升了500%。

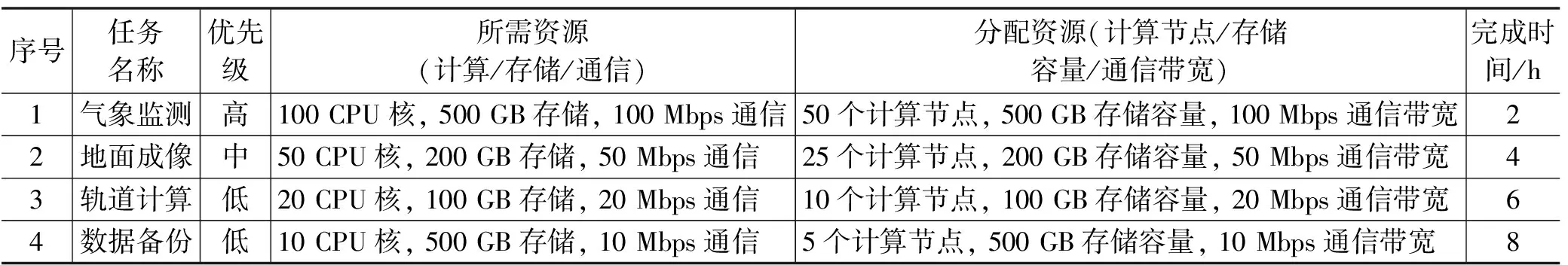

云計算的彈性調度能力可以應用于衛星資源的調度中。根據任務的需求和優先級,動態分配和調整衛星資源,云計算結合人工智能、機器學習等技術,可以實現衛星資源的智能化管理。通過對衛星資源使用情況的監控和分析,可以預測未來的資源需求,提前進行資源調度和分配。云計算通過虛擬化技術將物理資源轉化為邏輯資源,采用分布式計算技術,將計算任務分配到多個計算節點上并行處理。云計算衛星資源調度如表3所示。

表3 云計算衛星資源調度

云計算在衛星資源調度中展現出了顯著的彈性,氣象監測作為高優先級任務,得到了最多的計算節點和通信帶寬,確保了其能夠在最短時間內完成監測任務。地面成像任務雖然優先級中等,但也獲得了不少資源,這反映了云計算能夠根據任務的具體需求靈活地進行資源調配。軌道計算和數據備份作為低優先級任務,雖然分配的資源較少,但依然能夠保證任務的順利完成。這體現了云計算環境下資源的有效利用。

5 結語

云計算以其獨特的優勢,如彈性計算能力和靈活的資源調度,實現了衛星資源的優化配置和高效共享。這不僅提高了衛星網絡的整體性能,還降低了運營成本,為商業航天企業帶來了經濟效益。