地面數字廣播電視自動監控系統設計與實現

王 巖

(山西廣播電視無線管理中心,山西 太原 030001)

0 引言

隨著中央廣播電視節目無線數字化覆蓋工程的逐步實施,各地市開始新建地面數字廣播電視傳輸網。作為無線信號傳輸的重要方式之一,除了進行發射臺站日常運維等工作,還需要針對性完成系統的管理與維護,有效保障地面數字廣播電視信號的穩定可靠傳輸,進而確保廣播電視節目的安全播出。但是由于各地市建設時間的差異、建設方案的優劣以及建設標準的區別,導致無線發射臺站對地面數字廣播電視的播出要求越來越高,利用自動化系統設計完成信號監測、操作規范以及自主運維等需求越來越迫切[1]。文章依據《地面數字電視廣播監測技術規程》(GB/T 28437—2012)和《數字電視地面廣播發射機通用規范》(SJ/T 11574—2016),結合地面數字廣播電視的建設現狀,深入分析了自動監控系統的建設目標,設計實現一套功能齊全、自動化程度高的地面數字廣播電視自動監控系統,并從硬件、軟件兩個層面探討了系統實現方法,以期能夠為相關人員的技術創新提供參考借鑒。

1 建設目標

數字化、網絡化、高清化的廣播電視臺全臺網的建設已經在全國范圍內得到大規模的應用,有效提高了廣播電視臺的節目制作水平和制作效率[2]。為了應對新形勢下的發展需要,滿足廣播電視臺業務發展的各項要求,同時提高播出系統的安全保障水平,本次自動監控系統建設主要實現以下4個方面的目標。

第一,運用云計算、大數據等技術,集納、整合和運用廣播電視信號傳輸的過程性數據資源和生產類信息要素,推動數據互聯、信息共享、資源融合等監控系統共建,建設集內容生產、信息集成和傳輸、管控、運維于一體的自動化監控系統,解耦用戶對網絡速度的依賴,支持在自動監控系統支撐下的多種傳輸模式,完成對信號、設備的監視和控制。

第二,提升廣播電視節目內容的傳輸能力,加快地面數字廣播電視傳輸網建設,優化內容制作存儲、傳輸分發流程,重點通過監控系統提升大數據處理能力,實現對發射機狀態和廣播信號的實時監測,推動內容傳輸向實時化、數據化、互動化轉型,提升用戶服務體驗。

第三,支持廣電地面傳輸網絡運營,加快數字電視技術的推廣,大力開發基于智能終端的設備遠程控制與預警服務。當廣播電視臺發射機工作出現異常時,系統經過分析、比對后,可以根據實際需求自動切換至備用機,保證地面數字廣播電視的安全播出。

第四,加快推進地面數字多媒體廣播(Digital Terrestrial Multimedia Broadcast,DTMB)的新建和改造[3],支持物聯網功能和業務的廣播電視寬帶網絡,通過自動監控系統的建設和“1+1”主備模式的自主選擇,拓寬系統工作范圍,適應不同實際需求。

2 地面數字廣播電視自動監控系統的設計

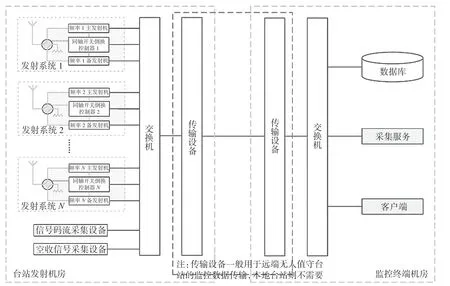

地面數字廣播電視自動監控系統是一個數字化、網絡化、集成化的綜合管理系統,能夠實時監測DTMB的前端、傳輸、各發射臺站和用戶端信號以及主要設備的工作狀態等,發現故障能夠實時報警,極大地提升系統運行的安全性、可維護性,提高系統的服務質量[4]。系統組成主要包括采集服務、數據庫和客戶端等,通過實時對接發射系統的信號源,完成對發射信號、設備狀態的實時監測和控制,如圖1所示。

圖1 地面數字廣播電視自動監控系統組成

信號采集主要對發射系統前端信號進行不定時采樣,分析判斷需要自動切換主備機模式的時機。采集服務主要完成對設備狀態的采集與分析,根據邏輯判斷實施自動指令執行的操作。數據庫主要完成實時存儲過程數據和操作記錄,便于隨時調取。客戶端主要完成可視化界面的顯示,包括異常狀態預警、遠程操作控制等[5]。自動監測系統平臺運用先進的測量技術、云服務技術、嵌入式技術,能夠管理和監測地面數字電視系統的全流程。

3 地面數字廣播電視自動監控系統的實現

3.1 硬件部分

自動監控系統的硬件部分主要包括開關切換器、采集監控機、網絡交換機和數據終端。

3.1.1 開關切換器

開關切換器主要指的是射頻同軸轉換開關,可以實現手動/自動主備發射機倒換、主備發射天線倒換。配合主備機自動切換控制器,可以實現主備發射機的自動切換。地面數字廣播電視的發射機基本采用“1+1”主備部署[6],轉換開關通過面板接口與發射機、假負載連接,通過不定時采集發射信號并完成分析、對比和判斷,利用RJ-45數據接口與采集監控機中的系統完成指令下達和接收。

3.1.2 采集監控機

采集監控機作為采集監控軟件的工作載體,通過數據接口和網絡交換機連接至開關切換器,實現數據的匯總和處理。將設備作為信息節點融入廣播電視信息化管理中,實時、準確、自動地為整個信息系統提供及時、有效、真實的數據,以實現指揮層與執行層信息的交流和協同工作。通過HiNet智能網采用現場網絡或無線網絡進行生產設備的聯網,構建一個廣播電視信號生產現場綜合數據交換平臺,包括設備狀態監控、報警推送、遠程調試和數據報表等功能,滿足生產、傳輸、管理、運維所需的數據采集、分析與管控需求,為遠程自動控制夯實基礎。此外,網關可以采集可編程邏輯控制器(Programmable Logic Controller,PLC)數據,然后通過消息隊列遙測傳輸(Message Queuing Telemetry Transport,MQTT)協議上傳到監控系統后實現對發射機等設備狀態和傳輸信號的監控。

第一,設備監控。技術人員可以通過各種類型網絡遠程對設備和產品的性能、運行狀態進行全天候檢測、預測和評估,實現前端、中臺和后端設備的高質量運行,降低設備平均故障率,提升地面數字廣播電視監控系統的穩定性。

第二,遠程編程/調試。技術人員使用系統自帶的遠程連接軟件登陸設備管理平臺,即可調取平臺中的采集單元。使用PLC編程軟件(STEP-7、GX Developer等)及計算機上的虛擬串口/網口,即可遠程下載對應的PLC程序,查看上傳系統運行狀態圖[7]。如果廣播電視臺的局域網內存在多個PLC,只需使用交換機將模塊和多個PLC及觸摸屏組網即可,可以遠程下載、調試任何一個PLC和人機接口(Human Machine Interface,HMI)。

第三,預警推送。技術人員預設警告觸發條件并制定預警推送機制,通過網頁、App、報警燈或短信等多種方式推送到指定端口。

第四,數據報表。采用靈活的報表設計機制,根據需要設計出滿足不同需求的報表樣式,以滿足不同技術人員對數據分析的需求。

3.1.3 網絡交換機

作為自動監控系統的關鍵設備之一,主要用于連接系統內部的各模塊,如發射機、切換器、計算機等,是完成數據交互的關鍵環節。采用RGS6150-X匯聚交換機實現了云架構網絡融合、虛擬化和靈活部署,并可根據業務需求部署在局域網、傳輸網等場景。結合高性能硬件架構和自主模塊化軟件平臺開發,滿足對傳輸網高密度接入和高性能匯聚的需求。

3.1.4 數據終端

數據終端作為軟件運行的載體,主要用來接收自動監控涉及的各類信息,完成遠程查詢、調取監控數據等功能,并提供可視化界面。

3.2 軟件部分

利用消息堆棧、信息隊列等中間件完成監控系統的架構和內部設備的協同等代碼開發。以數據為核心,鏈接各服務,實現數據交互。

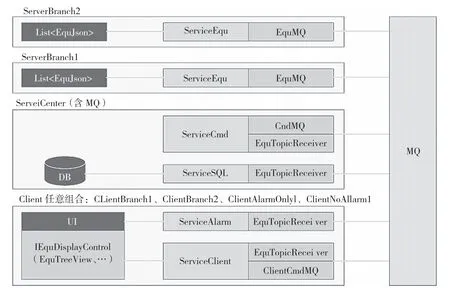

3.2.1 網絡健康監測

通過OpManager可以全面監控和管理網絡設備,主要利用簡單網絡管理協議(Simple Network Management Protocol,SNMP)、命令行界面(Command Line Interface,CLI)、Telnet、安全外殼協議(Secure Shell,SSH)等協議監控采集器、工控機、交換機、防火墻、負載均衡器以及其他網絡基礎架構,便于技術人員深入了解監控系統的網絡性能,如圖2所示。例如,OpManager使用SNMP對網絡交換機進行監控,檢測交換機接口的流量、丟包率和出錯率,同時監控交換機的中央處理器(Central Processing Unit,CPU)使用率、內存使用率、背板使用率等參數。當檢測到某個接口有問題時,可通過OpManager暫時關閉相應端口,待問題解決之后再開啟相應的端口[8]。

圖2 網絡健康監測的技術協議

3.2.2 IT工作流自動化

在信息技術(Information Technology,IT)工作流自動化模塊,構建超過70個工作流程檢查和動作,分別歸類在9個分類下,包括VMware ESX動作,通過設計工作流規則,滿足IT管理需求。對于按照標準流程進行的IT任務,如網絡故障的一級檢測、日常的維護任務,均可通過IT工作流自動化模塊自動執行。

3.2.3 自動運維

在采集數據的基礎上,使用自動化的腳本進行決策分析,然后利用機器學習方法做決策分析。根據Gartner Report,AIOps運維軟件實現全面的自動監控功能,有助于監控地面數字廣播電視信號傳輸的全過程,確保傳輸網絡的性能,實時檢測并及時排除網絡故障,以防止網絡中斷。對于一些嚴重的故障,如數據庫宕機、交換鏈路斷開等,技術人員必須第一時間了解情況。當發生系統故障時,AIOps運維軟件的告警模塊可以通過短信等方式通知技術人員。

3.2.4 遠程控制

中心服務器部署在數據中心。當分布式服務器部署在遠程位置時,可以通過防火墻或代理服務器來連接中心服務器,并在網絡中執行發現、映射、監視和檢測任務,將結果報告給中心服務器。其中,信息的交互主要通過超文本傳輸協議(Hyper Text Transfer Protocol,HTTP)和超文本傳輸安全協議(Hypertext Transfer Protocol Secure,HTTPS)發送可擴展標記語言(Extensible Markup Language,XML)來實現,并顯示在操控臺上,本地技術人員可以訪問服務器的Web控制臺進行相關操作。

4 結語

通過設計一套地面數字電視自動監控系統,全面監測傳輸網絡的基礎功能,實時掌握網絡運行狀態,及時發現并檢測故障隱患,保障面數字電視業務系統的高效運行,進一步提升了廣播電視的自動化播控能力,為智能化建設發展奠定了堅實基礎。